Арест Гумилёва, сварка в космосе и захват талибами российского самолета. Этот день в истории: 3 августа

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 3 августа в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1880 год. Умер Павел Мельников, выдающийся деятель в истории железнодорожного транспорта и первый министр путей сообщения Российской империи

В 1835 году вышла в свет книга Мельникова «О железных дорогах», в которой он обосновал экономическую целесообразность и техническую возможность строительства стальных железных дорог в России. Эта работа привлекла внимание Николая I. В качестве эксперимента была запущена железная дорога между Петербургом и Царским Селом — первая в стране железнодорожная магистраль.

В 1865 году генерал-лейтенант Мельников возглавил новосозданное Министерство путей сообщения. За время его руководства сеть железных дорог увеличилась на 7 062 км. Он также разработал первые в России технические условия для проектирования железнодорожных станций.

Мельников не только создавал инфраструктуру, но и стремился улучшить условия жизни работников железной дороги: учреждал специализированные учебные заведения, строил больницы и жилье. В одном из своих служебных писем он высказывался о необходимости защиты рабочих от притеснений при оплате их труда на Петербурго-Московской железной дороге.

Павел Петрович был убежденным сторонником государственной собственности на железные дороги. В Указе Николая I содержалась идея сохранять железнодорожное сообщение «постоянно в руках правительства и на пользу общую», что, по мнению Мельникова, было важно для промышленного развития страны.

Однако с самого начала своей работы министру пришлось вести неравную борьбу со сторонниками приватизации казенных железных дорог и их строительства в России частным, преимущественно иностранным, капиталом. Такой путь давал хорошие «откаты», но делалось это за счет государства. Поступать так не стыдились многие министры и даже родственники Александра II, на что сам император закрывал глаза. Апофеозом этой политики стала сделка о продаже Аляски США в 1867 году — процесс, в котором значительную роль играл младший брат Александра II, великий князь Константин Николаевич.

Устав бороться за сохранение государственных средств, в 1869 году Мельников подал в отставку «по расстроенному здоровью» и обосновался в своем небольшом имении Любань, в 85 км от Петербурга. За свою жизнь он так и не обзавелся семьей, поэтому все средства потратил на благотворительность. В Любани он выстроил церковь, дом престарелых, школу для детей и интернат для детей-сирот служащих Николаевской железной дороги. Все свои сбережения завещал на содержание этих заведений. Там, в Любани, Мельников и умер в возрасте 76 лет.

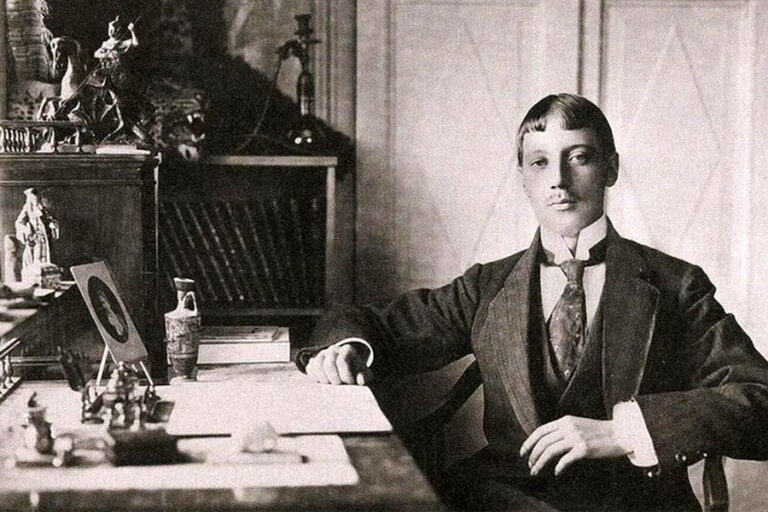

1920 год. Поэт Николай Гумилёв арестован петроградскими чекистами по подозрению в причастности к так называемому «заговору Таганцева»

Уже спустя несколько дней его расстреляли. Обстоятельства смерти великого поэта до сих пор остаются предметом споров и множества домыслов.

Поэтесса Ирина Одоевцева в своих мемуарах отмечала: «О том, как Гумилёв вел себя в тюрьме и как погиб, доподлинно ничего не известно. Письмо, присланное им из тюрьмы жене с просьбой прислать табаку и Платона, с уверениями, что беспокоиться нечего, «я играю в шахматы», приводилось много раз. Остальное — все только слухи». Несмотря на это, официальные источники и поздние исследования проливают свет на трагические детали.

В марте 1922 года петроградская газета «Революционное дело» сообщила подробности казни обвиняемых в заговоре: «Расстрел был произведен на одной из станций Ириновской железной дороги. Арестованных привезли на рассвете и заставили рыть яму. Когда яма была наполовину готова, приказано было всем раздеться. Начались крики, вопли о помощи. Часть приговоренных была насильно столкнута в яму, и по яме открыта стрельба. На кучу тел была загнана и остальная часть и убита тем же манером. После чего яма, где стонали живые и раненые, была засыпана землей».

Помимо Гумилёва, было расстреляно около 60 человек, в том числе 16 женщин. Единственной «виной» Николая Степановича, как выяснилось позже, было то, что он отказался сотрудничать с органами советской власти после того, как узнал о предложении вступить в заговорщицкую офицерскую организацию под руководством Владимира Таганцева. Гумилёв не донес на своих знакомых, но и ни в чем криминальном не участвовал. Других обвинительных доказательств, сведений или материалов в уголовном деле против него не было.

Эта трагедия остается символом политических репрессий раннего советского периода, когда подозрения и доносы часто становились приговором, а настоящая правда — предметом споров и тайн.

1935 год. Родился Георгий Шонин, летчик-космонавт, Герой Советского Союза, чье имя навсегда вписано в летопись освоения космоса

В марте 1960 года 25-летний выпускник Военно-морского авиационного училища им. И. В. Сталина (Ейск) был зачислен в первый отряд космонавтов СССР. Юрий Гагарин давал Шонину такую характеристику:

«В общении прост. Волевой, прямой, честный. Что думает — в себе не таит. Если не нравится, рубит напрямую. Уважают его у нас. Летал хорошо и в простых, и в сложных условиях, а случится другому тяжело, последнюю рубашку отдаст».

В октябре 1969 года Шонин отправился в свой первый и единственный полет в космос. В качестве командира экипажа «Союза-6» он стал участником первого в истории группового полета трех пилотируемых космических кораблей — «Союз-6», «Союз-7» и «Союз-8». Этот эксперимент выглядел словно тщательно выстроенный балет инженеров и космонавтов. Во время полета было осуществлено автономное маневрирование трех кораблей.

Вместе с бортинженером Валерием Кубасовым Шонин впервые в мире в условиях космоса осуществил эксперимент по проведению различных способов сварки и резки металлов. В невесомости, где любое движение — вызов физике, была организована настоящая «космическая кузница». Благодаря мастерству Шонина и коллег появилась возможность выполнять ремонтные и монтажные операции вне Земли. Это был прорыв, открывший путь к будущему строительству орбитальных станций.

Не менее важным был другой эксперимент «Факел», проведенный во время этого полета и посвященный визуальному обнаружению запусков баллистических ракет. В условиях холодной войны любая возможность предвидеть угрозу имела колоссальное значение. Шонин провел тесты устройств, позволяющих засечь тепловое излучение ракетного пламени. Они стали безупречными инструментами стратегической обороны, обеспечившими СССР новый уровень безопасности и контроля.

После полета в космос Георгий Степанович продолжил службу в авиации — был заместителем командующего воздушной армии, возглавлял один из военных НИИ. Шонин — автор книги «Самые первые», удостоенной премии Николая Островского. В ней он рассказал о нелетавших космонавтах первого отряда, называя их только по именам, и о том, как трагично сложились их судьбы. Долгие годы эти упоминания оставались единственными.

В ноябре 1990 года Шонин был уволен в запас по возрасту в звании генерал-лейтенанта. Умер в 1997-м.

1980 год. Завершились XXII Олимпийские игры в Москве

В них приняли участие 5,5 тыс. спортсменов из 81 страны. Было установлено 74 олимпийских и 36 мировых рекордов. Лидерами неофициального медального зачета стали советские спортсмены, которые завоевали 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых наград. На втором месте оказалась сборная ГДР (47 золотых, 37 серебряных и 42 бронзовых), на третьем — Болгарии (8 золотых,16 серебряных, 17 бронзовых).

Игры стартовали 19 июля, а 3 августа в Лужниках прошла торжественная церемония закрытия. Под звуки Олимпийского гимна спустили белый Олимпийский флаг. На экране художественного фона, выполненного из цветных щитов на трибуне под олимпийской чашей, появился образ олимпийского Мишки и слова: «Доброго пути!» При этом из глаза талисмана Игр выкатилась слеза. А вскоре уже и у зрителей этого действа блестели на глазах слезы, когда под песню «До свидания, Москва!» в исполнении Льва Лещенко и Татьяны Анциферовой надувной Миша отправился в небо на воздушных шарах. Это было очень трогательно.

Позднее именно полет олимпийского Мишки тиражировался как самый запоминающийся эпизод Олимпиады.

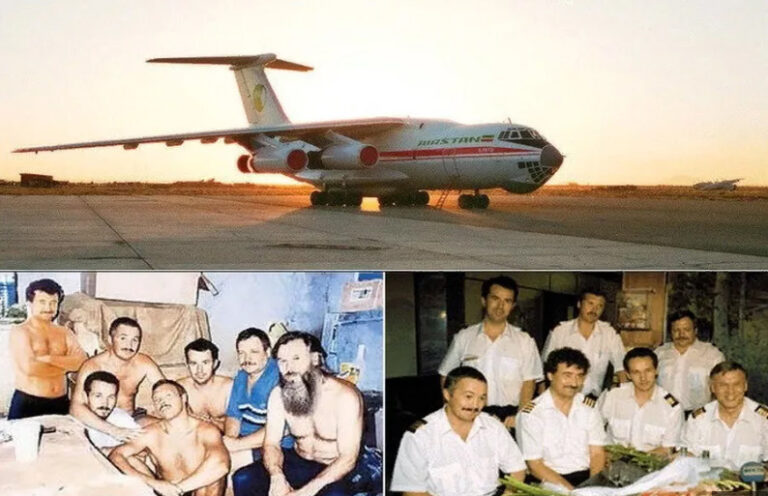

1995 год. Истребителями талибов в районе Кандагара перехвачен и задержан самолет Ил-76 Казанской авиакомпании с семью членами экипажа

Российское воздушное судно по заказу афганского правительства выполняло чартерный рейс по маршруту Тирана — Шарджа — Кабул.

Все попытки России, Татарстана, ООH, США освободить экипаж оказались тщетными. 378 дней летчики находились в плену в очень тяжелых условиях, страдая от жары, нехватки воды и плохой пищи. А 16 августа 1996 года им чудом удалось бежать, причем на своем же самолете. Они благополучно долетели до Объединенных Арабских Эмиратов, а уже оттуда — до Москвы.

На основе этих событий режиссером Андреем Кавуном был снят фильм «Кандагар», премьера которого состоялась в феврале 2010 года (в международный прокат фильм вышел под названием «Экипаж»). В главных ролях снялись Владимир Машков, Андрей Панин, Александр Голубев, Александр Балуев, Богдан Бенюк. А консультировали их те самые российские летчики, которые в 1996 году смогли вырваться из плена.

Читайте также:

- «Молитва за Беларусь» и гибель члена первого отряда космонавтов Варламова. Этот день в истории: 2 октября

- Песни Блантера, косыгинская реформа и телеграммы 1935 года. Этот день в истории: 27 сентября

- Лошадь против паровоза, визит Кастро в США, убийство студентки в Бресте. Этот день в истории: 18 сентября