Архитектор Гитлера, «киномеханик Сталина» и унесенные в океан солдаты. Этот день в истории: 19 марта

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 19 марта в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1930 год. Родился Борис Штоколов, советский оперный певец (бас), народный артист СССР

Во время Великой Отечественной войны, осенью 1944 г., Борис из-за голода после 5-го класса уехал из Свердловска и поступил в школу юнг Северного флота на Соловецких островах. Потом служил электриком на крейсере, был ротным запевалой, занимался в кружке любителей пения.

После одного из концертов самодеятельности Уральского военного округа, где выступал Штоколов, юношу вызвал маршал Георгий Жуков, который присутствовал на мероприятии, и твердо сказал: «Молодой человек, вам надо петь». Именно Жуков направил Штоколова на учебу в Свердловскую консерваторию, по окончании которой певец работал сначала в Свердловском театре оперы, а затем — в Кировском (Мариинском) театре, где создал множество ролей басового репертуара. Навсегда в историю музыкального театра войдут его Иван Сусанин («Иван Сусанин») и Гремин («Евгений Онегин»), Князь Галицкий («Князь Игорь») и Руслан («Руслан и Людмила»), Досифей («Хованщина») и Борис Годунов («Борис Годунов»). Всего Борис Тимофеевич исполнил партии более чем в 45 операх классического и современного репертуара.

Штоколова называли «советским Шаляпиным», и он действительно был самым ярким претендентом на лавры наследника шаляпинских традиций. Мало кому удавалось так органично соединять строгий вокальный академизм с эмоциональностью и искренней задушевностью.

Он пел удивительно проникновенно, имел огромный концертный репертуар, включающий оперные арии, старинные русские романсы, народные песни. Репертуар подбирал себе сам, и всегда попадал в десятку. Такие культовые романсы, как «Гори, гори, моя звезда…» или «Сомнение» Глинки, для нескольких поколений слушателей ассоциируются в первую очередь с именем Штоколова.

Его успех длился до самых последних дней жизни. Концерты с участием Штоколова неизменно имели аншлаг.

Он умер в 2005 г. После тяжелой болезни остановилось сердце. Народная артистка СССР певица Нина Архипова сказала тогда: «Он донес дух 1950–1960-х годов до XXI века. Трудно говорить о «школе Штоколова». В некотором смысле он единичен, самодостаточен. И с ним ушла целая эпоха».

1945 год. Адольф Гитлер объявляет о применении тактики выжженной земли

Согласно директиве фюрера, все военные, промышленные, транспортные объекты и объекты связи, равно как и все материальные ресурсы Германии, должны быть уничтожены, дабы не попасть в руки врага.

Этот приказ о проведении тактики выжженной земли, отданный в последние недели безнадежно проигранной войны, был саботирован министром вооружений и военного производства Альбертом Шпеером.

Днем ранее Шпеер говорил Гитлеру: «Мы должны предпринять все, чтобы до конца сохранять основу для существования нации… Наш долг — сохранить для нации любую возможность возрождения в будущем». На что фюрер возразил: «Если война будет проиграна, нация также должна погибнуть… После битвы уцелеют только неполноценные люди, все полноценные будут перебиты».

Как раз в день выхода директивы — 19 марта 1945 г. — Шпееру, за которым закрепилось прозвище Архитектор Гитлера, исполнилось 40 лет. В 26 лет он вступил в НСДАП, впечатленный не столько идеологией, сколько личностью Гитлера. Шпеер желал стать великим архитектурным творцом, и партия сулила отличную карьеру. С Гитлером они мечтали о строительстве новой Германии. По их планам, к середине XX века Берлин должен был стать столицей мира под названием Welthauptstadt Germania. Архивы хранят амбициозные проекты величественных сооружений и гигантских поездов размером с корабли, которые должны мчаться по сверхшироким железным дорогам.

К концу войны Шпеер стал незаурядным организатором военного производства и одно время считался вторым человеком в Третьем рейхе. На нем лежит ответственность за использование подневольного труда заключенных концлагерей.

В последние недели Второй мировой войны Шпеер оказывал сопротивление приказам Гитлера в проведении политики выжженной земли, старался избежать бессмысленных разрушений промышленных предприятий, и это ему было зачтено на Нюрнбергском трибунале, где Шпеер — единственный из обвиняемых — признал свою вину. Отбыв 20-летнее заключение, он опубликовал мемуары «Воспоминания», «Внутри Третьего рейха» и «Шпандау. Тайный дневник», ставшие мировыми бестселлерами.

1950 год. Принимается Стокгольмское воззвание о запрещении атомного оружия, в котором впервые употребляется фраза «люди доброй воли»

«Воззвание о запрещении атомного оружия и установлении строгого международного контроля за выполнением этого решения» было принято на сессии Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира, которая проходила в шведской столице с 15 по 19 марта. Автором документа был французский физик и общественный деятель Фредерик Жолио-Кюри.

В своем обращении Постоянный комитет требовал запрещения атомного оружия, установления строгого международного контроля за выполнением этого решения, а также объявления военным преступником правительства, которое первым применит атомное оружие против какой-либо страны.

Кампания по сбору подписей под Стокгольмским воззванием имела характер подлинного международного референдума против атомного оружия. С марта по ноябрь 1950 г. свои подписи под документом поставили порядка 500 млн человек, из них свыше 115 млн советских граждан (практически все взрослое население страны!), 17 млн итальянцев, 14 млн французов, 3 млн японцев, 2 млн американцев и 1 млн англичан.

1960 год. Газета «Советская Белоруссия» рассказывает о подвиге четырех советских солдат, которые 49 дней провели в океане без воды и пищи на дрейфующей барже

На первой полосе газеты под шапкой «Мир восхищен мужеством советских воинов-героев» были помещены портреты четырех солдат — Асхата Зиганшина, Филиппа Поплавского, Анатолия Крючковского и Ивана Федотова, а под портретами — заметка «Четверо смелых».

7 марта 1960 г. в Тихом океане американские летчики с авианосца «Кирсардж» обнаружили неуправляемую баржу и сняли с нее четверых обессиленных солдат. К тому времени советские робинзоны дрейфовали на неуправляемой барже Т-36 уже почти 50 дней, практически без еды и воды и готовились к смерти.

Выяснилось, что 17 января буря сорвала суденышко со швартовых и унесла в океан. Четверо парней, старшему из которых был 21 год, мужественно боролись и со стихией, и с голодом, и с жаждой. Положение осложнялось тем, что ребята не были моряками — они служили в инженерно-строительных войсках. А на баржу были направлены для разгрузки судна, которое должно было подойти к причалу.

На унесенной в океан барже не было топлива, отсутствовали средства связи с берегом, в трюме возникла течь, из продовольствия имелись только буханка хлеба, две банки тушенки, банка жира и несколько ложек крупы. Были еще два ведра картошки, которую во время шторма раскидало по машинному отделению, отчего она пропиталась мазутом. Опрокинуло и бачок с питьевой водой, которая частично перемешалась с морской. Еще была на судне печка-буржуйка, спички и несколько пачек папирос «Беломор». Как потом говорили врачи, жить четверке оставалось совсем немного: смерть от истощения могла наступить в ближайшие часы.

Оказавшись в экстремальных условиях, парни не потеряли человеческого достоинства. За все время между ними не произошло ни одной ссоры, ни одного конфликта. Даже тогда, когда сил уже практически не осталось, ни один не попытался отобрать у товарища пищу или воду, чтобы выжить самому. Просто договорились: последний, кто останется в живых, перед тем как умереть, оставит на барже запись о том, как погибал экипаж Т-36.

Американцы были поражены. Выходило, что полузатопленная баржа, которая и в штилевую погоду не должна удаляться от берега на расстояние больше 300 м, прошла больше тысячи миль по Тихому океану, преодолев половину расстояния от Курил до Гавайев! Мэр Сан-Франциско, куда доставили воинов, вручил им «золотой ключ» от города.

Это было время холодной войны, и в СССР, узнав о том, что никто из солдат не собирается оставаться в США, вздохнули с облегчением. По возвращении на родину героев ждал прием на высшем уровне — в их честь был организован митинг, солдат приняли Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв и министр обороны Родион Малиновский. Всех четверых наградили орденами Красной Звезды, про их плавание сняли фильм, написали несколько книг.

1980 год. В Москве умирает многолетний руководитель советского кинематографа Иван Большаков

Именно на его плечи пали два тяжелейших периода развития отечественной киномузы: годы войны и годы послевоенной разрухи. Большаков сумел преодолеть все трудности. Но после смерти Сталина его принесли в жертву меняющейся политической конъюнктуре, несправедливо опорочили и забыли.

Большаков родился в деревне Московская Слобода Тульской губернии в крестьянской семье. С 13 лет работал на Тульском оружейном заводе, в 15 вступил в партию. В отличие от большинства сталинских функционеров, у него было целых два высших образования: он окончил Институт народного хозяйства им. Плеханова и Экономический институт красной профессуры. С 1931 г. Иван Григорьевич работал в управлении делами Совнаркома, а в декабре 1938-го, после массовой убыли репрессированных кадров, сделался управляющим делами. В июне следующего года Большаков возглавил комитет по кинематографии при Совнаркоме, который в марте 1946-го был преобразован в Министерство кинематографии.

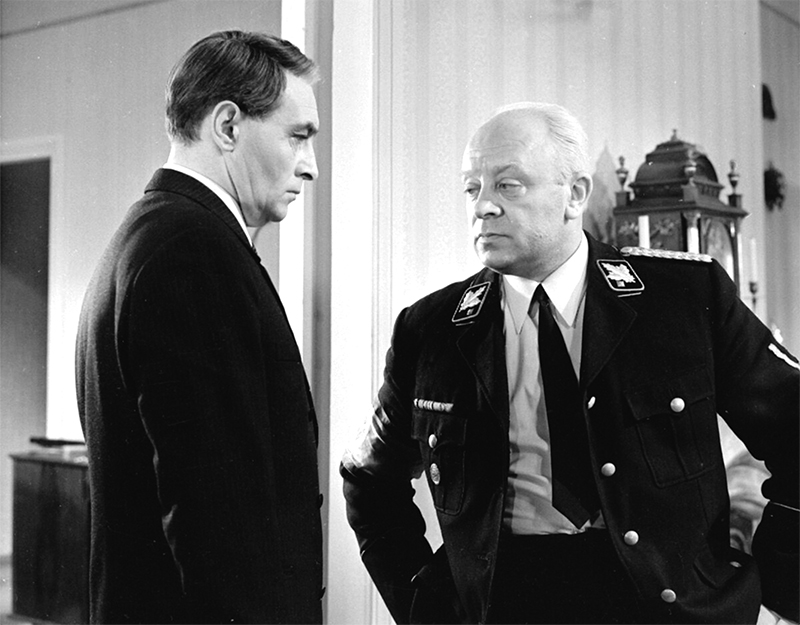

Должность, надо сказать, досталась Ивану Григорьевичу весьма хлопотная: Сталин лично правил сценарии и поправлял режиссеров. Однако «киномеханик Сталина», как прозвали Большакова, удержался в своем кресле даже после того, как партия после войны публично осудила фильмы «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна и «Большая жизнь» Леонида Лукова.

Карьера Большакова закончилась со смертью Сталина: 15 марта 1953 г. его министерство упразднили, слив с министерством культуры, а в 1954-м сталинского выдвиженца и вовсе убрали из кино, назначив заместителем министра внешней торговли.

Киновед, историк кино Валерий Фомин дает такую оценку деятельности Большакова: «Не будь этого тихого, непоказного сопротивления Большакова дуроломству Агитпропа, не осуществи он в последние годы сталинского правления подготовительных мер к восстановлению порушенного кинохозяйства, подготовке проектов массового строительства кинотеатров и новых киностудий и много чего другого по этой части, не было бы у нас никакого «оттепельного» кино и уж тем более его такого стремительного и головокружительного взлета.

Но ни одного, даже самого крохотулечного листочка из лаврового венка славы «оттепельного» кино не досталось тому, кто мечтал об этом взлете и готовил его в самых неподходящих условиях. В историю советского кино Иван Григорьевич стараниями именитых его современников вошел с совсем иной репутацией. В годы кампании борьбы с безродными космополитами к нему без всяких оснований крепко приросло клеймо «гонителя евреев». Вероятно, эта маленькая этикеточка обладала столь магической силой, что много полезного, хорошего, доброго, сделанного Большаковым, было бесповоротно перечеркнуто, а реальная биография перетолкована в фольклорную байку о начальнике-придурке».