Авиценна о болезни любви и «народная» песня Льва Толстого. Этот день в истории: 16 августа

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 16 августа в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

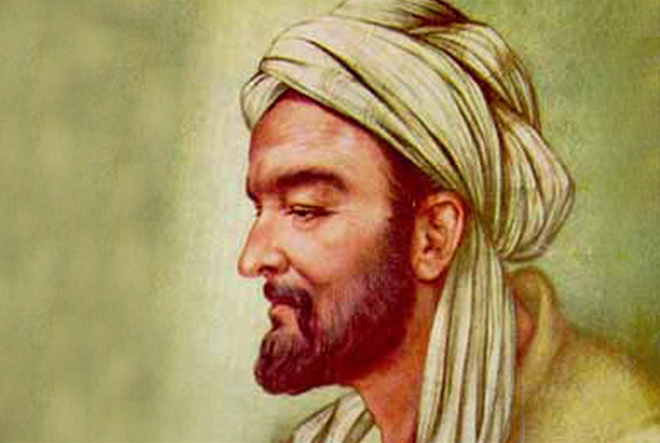

980 год. В Афшане, под Бухарой (на территории современного Узбекистана) родился персидский философ, поэт и врач Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн аль-Хасан ибн Али ибн Сина, также известный как Авиценна

В детстве Абу Али был очень любопытным мальчиком. Слово «почему?» он повторял много раз в день, удивляя и детей, и взрослых своей любознательностью. В школе сразу подступил к учителю с вопросами, но тот ответил коротко: «Учи Коран. Там есть ответы на все». Вскоре мальчик вернулся к учителю и заявил: «Я выучил весь Коран. Теперь я могу задать свои вопросы?» Учитель обиделся: «Коран учат долгие годы, и редким мусульманам, знающим его наизусть, дают почетное звание — хафиз». — «Значит, я хафиз!» — сказал мальчик и с ходу стал пересказывать суры, не пропуская ни одного слова.

Программу мусульманской школы он освоил за рекордно короткие сроки, а к 12-летнему Авиценне приходили советоваться взрослые мужи. Великие мыслители и ученые Абу Абдуллах Натили и Исмаил Захит преподавали ему логику, философию, геометрию, астрономию и другие науки.

Авиценна был придворным врачом и визирем при разных правителях. В общей сложности он написал 450 трудов по 29 научным направлениям. Важнейший из них — «Канон врачебной науки», энциклопедия теоретической и клинической медицины, обобщение опыта греческих, римских, индийских и среднеазиатских врачей, — был много веков обязательным врачебным руководством, в том числе в средневековой Европе. Авиценна первым развил представления о диабете, менингите и желтухе.

Кстати, страстную любовь он причислял к заболеваниям мозга. И в «Каноне врачебной науки» описывал ее так: «Заболевание вроде наваждения, похожее на меланхолию. Нередко человек навлекает ее на себя, подчиняя свои мысли восхищению образом и чертами, присущими [возлюбленной]; иногда этому способствует похоть, а иногда и не способствует. Признаки [этого заболевания] таковы: глаза [у больного] ввалившиеся, сухие, слезы появляются только при плаче, веки непрерывно двигаются, [больной] часто смеется, как будто видит что-то приятное или слышит радостную весть или шутит. Дыхание у него часто прерывается и возвращается снова, так что он постоянно вздыхает; слушая любовные стихи, он радуется и смеется или горюет и плачет, особенно при упоминании о разлуке и расставании. Все его органы, кроме век, худеют, а веки, хотя глазные яблоки и вваливаются, становятся большими и толстыми вследствие бессонницы…»

Для лечения этой болезни Авиценна считал важным прежде всего установить, кто именно является предметом страсти. Даже если больной (больная) не желают об этом говорить, врач определит искомое по его (ее) пульсу! «Это делается так: называют много имен, повторяя их неоднократно, а [руку] держат на пульсе. Если пульс очень изменяется и становится как бы прерывистым, то, повторяя и проверяя это несколько раз, ты узнаешь имя возлюбленной. Затем таким же образом называют улицы, дома, ремесла, роды работы, родословия и города, сочетая каждое с именем возлюбленной и следя за пульсом; если он изменяется при повторном упоминании какой-либо из этих [примет], ты собираешь из них сведения о возлюбленной, ее имени, уборах и занятиях и узнаешь, кто она».

1855 год. Русские войска потерпели позорное поражение у Черной реки во время Крымской войны, когда Александр II настоял на взятии отвесных скалистых Федюхинских гор под Севастополем

В сражении 16 августа (4-го по ст. ст.) с объединенными франко-сардинскими войсками русские потеряли более восьми тысяч солдат и офицеров, из них более двух тысяч убитыми. Потери врага составили около двух тысяч человек, из них около трех сотен убитыми.

Этому событию Лев Толстой, участвовавший в битве, посвятил стихотворение:

Как четвертого числа

Нас нелегкая несла

Горы занимать…

…Гладко вписано в бумаги,

Да забыли про овраги,

А по ним ходить…

На Федюхины высоты

Нас прошли всего три роты,

А пошли полки!..

Стихотворение приобрело большую популярность как солдатская песня, и стало основой пословицы «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Уже при жизни Толстого как песня, так и пословица считались примерами народного творчества.

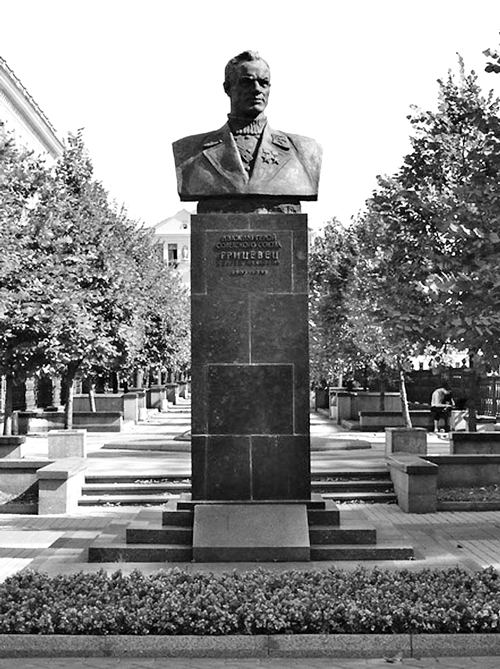

1955 год. В Минске в парке имени 30-летия БССР (ныне — парк им. Янки Купалы) установлен памятник Сергею Грицевцу — первому в СССР дважды герою Советского Союза

Памятник Грицевцу работы скульптора Заира Азгура и архитекторов Георгия Сысоева и Сергея Мусинского установили в начале центральной аллеи парка, напротив здания Белгосцирка. В 1960-е это место облюбовали белорусские стиляги. В ходу даже было выражение «Пойти на Грицевца».

В 1972 году бюст Грицевца переехал в сквер на улицу Ленина, где находится поныне. А на постаменте в парке им. Янки Купалы установили памятник народному поэту, 90-летие которого как раз отмечалось в том году.

Кстати, первый бюст Грицевцу был открыт 14 августа 1949 года на родине героя — в Барановичах, у входа в городской парк им. 30-летия ВЛКСМ. Но когда в 1955-м появилась работа Азгура, которую посчитали более достойной, бюст в Барановичах постановили заменить на аналогичный минскому, что и было сделано.

Летчик Грицевец в 1936–1938 годах добровольно участвовал в Гражданской войне в Испании и в боях с японскими завоевателями на реке Халхин-Гол. Лично сбил свыше сорока самолетов противника. Погиб в сентябре 1939 года при исполнении служебных обязанностей у деревни Болбасово Оршанского района Витебской области.

1975 год. Умер Владимир Куц — легендарный советский легкоатлет, десятикратный чемпион СССР, двукратный олимпийский чемпион и многократный рекордсмен мира

Соперники называли его «непобедимая машина». Отдавая все силы ради побед, он сильно подорвал здоровье и в итоге был вынужден оставить спорт. В 48 лет Куц смешал снотворное с алкоголем и больше не проснулся.

Участник Великой Отечественной войны, Куц увлекся бегом на длинные дистанции в 1945 году, еще будучи матросом Балтийского флота. Без тренера и систематической подготовки Владимир побеждал на гарнизонных соревнованиях. Его стали посылать на все соревнования флота, а затем заметили в сборной СССР.

По-настоящему начав тренироваться только в 1951 году, он уже через два года стал чемпионом СССР, а еще через год завоевал золотую медаль чемпионата Европы на дистанции 5 000 метров.

В 1953–1956 годах Куц установил девять мировых рекордов: четыре — на дистанции 3 мили, четыре — на 5 000 метров и один — на 10 000 метров.

На Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне главным соперником Куца считался британец Гордон Пири. Непосредственно перед Олимпиадой Пири отнял у Куца мировой рекорд на 10-километровой дистанции, эффектно пройдя финишным спуртом. Советские тренеры сделали выводы, и в Мельбурне Куц применил тактику переменного рваного темпа: он то ускорялся, то замедлял бег. Пири не справился с такой стратегией и пришел к финишу лишь восьмым.

Через пять дней 29-летний Куц выиграл и вторую стайерскую дистанцию той Олимпиады. Но чего стоило ему второе золото, можно только догадываться. Перед забегом на 5 000 м у Куца начали болеть ноги, появилось головокружение от перенапряжения, и врачи советовали ему сняться. Сам спортсмен сказал тренеру, что не может бежать, но партийные чиновники настояли: «Надо, Володя. Для Родины надо».

С тех пор боли в ногах стали постоянными, врачи диагностировали повышенную проницаемость сосудов и предупреждали, что бег угрожает его жизни. Тем не менее требование «для Родины» продолжало давить.

Блистательная спортивная карьера Куца оказалась короткой: последний раз он вышел на дорожку летом 1958 года и стал лишь восьмым на чемпионате СССР в Таллине. Травмы и сосудистая болезнь вынудили его завершить соревновательную карьеру и перейти на тренерскую работу.

Куц мечтал вырастить олимпийского чемпиона и активно искал одаренных бегунов. Он воспитал несколько талантливых легкоатлетов, в том числе Владимира Афонина — чемпиона и рекордсмена СССР на 5 000 м, и Сергея Скрипку — чемпиона и трехкратного призера страны на 3 000 м с барьерами. Спортсмены вспоминали, что на сборах и турнирах тренер был для них как отец. Скрипка рассказывал: «Мы с Афониным постоянно жили у него, пока Петрович не сделал нам квартиры в Москве; он готовил нам еду, возил на соревнования на «Волге».

Куц готовил учеников к Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, но за несколько месяцев до игр попал в аварию и перенес инсульт. После восстановления он ходил с палкой, и спортивные чиновники сочли, что в таком виде ему не место на Олимпиаде. Ученики поехали без наставника и провалились. По словам Скрипки, «если бы Владимир Петрович был в Мюнхене, мы с Афониным выступили бы гораздо лучше: он умел заводить спортсменов».

После этого Куц пал духом, начал пить. Наложились переживания из-за развода с женой. Он остался один в пустой квартире. «Жил для семьи — не получилось. Ставил рекорды — теперь никому не нужен», — жаловался он брату.

Ночью 16 августа 1975 года Владимир Петрович принял смертельную дозу снотворного и запил его алкоголем. Он не проснулся. Скрипка считал, что Куц сознательно ушел из жизни, которая стала для него невыносимой.

В день смерти Куца во Франции проходил легкоатлетический турнир. Когда объявили о трагедии, соревнования приостановили. Стадион встал в память о великом бегуне.

1995 год. Сверхзвуковой турбореактивный авиалайнер «Конкорд» французской компании «Эр Франс» установил рекорд скорости для пассажирских самолетов

Он приземлился после облета вокруг Земли в нью-йоркском аэропорту им. Джона Кеннеди спустя 31 час 27 минут и 49 секунд после того, как с него же и взлетел. Путь в 40 403 км был преодолен со средней скоростью 1 783 км/ч и с шестью заправочными посадками: во Франции, Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде, Гватемале, на Гавайях и в Мексике.

Любопытный факт: во время полета «Конкорда» на его борту находились 99 пассажиров, 18 членов экипажа, медвежонок, а также еще не родившийся ребенок, которого родители запланировали назвать Jet, то есть Реактивный. Или Реактивная — в зависимости от того, кто родится. А вот кто родился, исторические справочники не сообщают.