«Белорусский Рафаэль», обновленный ТЮЗ в Минске и новостной канал CNN. Этот день в истории: 1 июня

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 1 июня в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1725 год. В Российской империи учрежден орден Александра Невского

Он стал третьей российской наградой после ордена Святого Андрея Первозванного и женского ордена Святой Великомученицы Екатерины.

Орден Александра Невского был задуман еще Петром I, который предназначал его «в награждение подвигов», то есть предполагал давать его лишь за воинские заслуги. Однако император умер, и первые награждения делала уже Екатерина I. Она раздала первые ордена на свадьбе царевны Анны Петровны с голштинским герцогом Карлом Фридрихом. И в статут ордена была записана более широкая, по сравнению с петровской, формулировка: «в награду трудов, за Отечество подъемлемых».

После революции награду упразднили и только в 1942 г. для награждения командного состава Красной армии был вновь учрежден орден Александра Невского. За подвиги и заслуги в период Великой Отечественной войны им были награждены свыше 40 тыс. офицеров.

Орден Александра Невского — единственная награда, которая существовала (пусть и с изменениями) в наградных системах и Российской империи, и Советского Союза, и Российской Федерации.

1745 год. Открыто первое месторождение российского золота на Урале

В этот день крестьянин-раскольник Ерофей Марков в долине реки Берёзовки близ Екатеринбурга заложил глубокий шурф и, взяв хорошую добычу самоцветов, вздрогнул: среди рыжего песка поблескивал кусочек кварца с желтой «змейкой». Так было открыто первое месторождение российского золота, на месте находки возник первый в России рудник по его промышленной добыче.

Обнаружение в России редкого драгоценного металла было не просто радостным событием — оно перевернуло представление общества о содержании полезных ископаемых в недрах земли, ведь до XVII века существовало устойчивое мнение о том, что в северных странах золота нет и не будет.

С 1754 по 1914 г. на Берёзовских промыслах было добыто 3 504 пуда (57 398 кг) золота, из которого 44,8 % — рудное.

Хранилось и перевозилось добытое золото в кубышке — массивном медном изделии, похожем на фляжку, с хитрым внутренним замком в крышке. На стенках по обеим ее сторонам имелось шесть гнезд, в которых расплавленным сургучом ставили печати императорского дворца. Седьмая печать с двуглавым орлом и славянским письмом помещалась на крышке. Вот отсюда и пошли выражения: «хранить за семью печатями» и «хранить деньги в кубышке».

Крестьянин Ерофей Марков не забыт. В Берёзовском первооткрывателю российского золота установлен бронзовый памятник, а на месте его исторической находки высится стела с выбитыми на ней словами Михаила Ломоносова: «И так не должно сомневаться о довольстве всяких минералов в Российских областях».

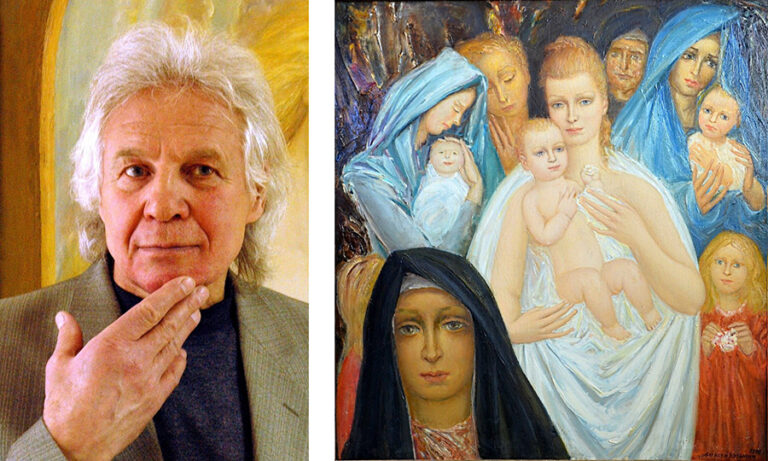

1945 год. Родился белорусский художник Алексей Кузьмич, занесенный в книгу рекордов и достижений «Диво» как мастер, создавший самую большую коллекцию полотен с образом Мадонны, женщины-матери

Считается, что за 30 лет творчества Кузьмич написал около 700 работ с изображением образа Мадонны. На самом деле их около тысячи, многие находятся в зарубежных частных музеях и коллекциях.

Будущий художник появился на свет в многодетной крестьянской семье в деревне Мохро Ивановского района Брестской области. Отец вскоре после возвращения с фронта умер. Мать воспитывала семерых детей одна. Алексей рано начал рисовать. На формирование личности художника оказали влияние близкие — родные сестры, двоюродный брат, а также преподаватель рисования в местной школе Анатолий Рубанович.

По окончании 9 классов 17-летний Алексей, поддавшись романтическим настроениям и желанию доказать свою самостоятельность, уехал из дома в Красноярск. Там он работал плотником на стройке Красноярской ГЭС и учился в вечерней школе рабочей молодежи. А после поступил в Художественную школу имени Василия Сурикова. В 1965 г. по окончании училища был призван в ряды Советской армии, в ракетные войска стратегического назначения в Красноярском крае. Но уже на втором году службы стал главным художником воинской части.

В 1968 г. Алексей приехал в Минск с намерением поступить в Белорусский государственный театрально-художественный институт. Но, опоздав к моменту подачи документов, устроился работать на Минский подшипниковый завод. Он показал свои рисунки преподавателю изостудии во Дворце культуры тракторного завода Анатолию Барановскому, и тот оценил дарование Кузьмича. После года занятий с ним Алексей поступил в Белорусский государственный театрально-художественный институт (ныне Белорусская государственная академия искусств) на живописное отделение. Его преподавателями были белорусские художники Борис Аракчеев, Натан Воронов, Пётр Крохолёв. По окончании института выпускнику предложили остаться преподавать. Получив опыт преподавания, Кузьмич ушел из института и полностью занялся творчеством.

В 1975 г. он написал свою первую профессиональную работу в жанре ню — «Юная Даная». Картина была представлена на Всесоюзной выставке. «И вышел я на главную дорогу своей жизни, которая вела меня к созданию Мадонн. Решение политбюро Минкульта и Союза художников было единодушным: это — буржуазное искусство и в мире социализма ему нет места. 15 лет не выставлялись мои работы… Но как ни тяжело было на душе, каким беспросветным порой ни казалось мне будущее, я никогда не чувствовал себя гребцом, прикованным к галере. Я творил», — писал Кузьмич в своих воспоминаниях.

В 1984 г. художник встретил свою будущую супругу Инессу. После знакомства с ней он и написал свою первую работу с образом Мадонны. Инесса и Алексей поженились в 1985 г., и супруга до конца жизни художника оставалась его музой. Она его вдохновляла, была его ангелом-хранителем. И как Дали писал свою Галу, а Рубенс — Елену Фурман, Кузьмич писал и писал Инессу, мать его детей, названных в честь родителей — Алексеем и Инессой.

Кузьмич всегда говорил, что его Мадонна — не объект плотского вожделения, а богиня. И своей задачей как художника он считал заставить зрителя смотреть на женщину, как на совершенство.

На протяжении всего творческого пути он превозносил природную женскую красоту и оставался верен вечным ценностям: вере, надежде, любви, материнству, доброте, состраданию. Им созданы как отдельные полотна Мадонн, так и целые серии: «Золотые Мадонны», «Серебряные Мадонны», «В раю», «Жертвенность славянских Мадонн», «Полесские Мадонны», «Мадонна и ангелы»…

Но не только Мадонн писал Кузьмич. Его кисти принадлежит серия портретов исторических личностей, среди которых выделяются картины «Рогнеда», «Ефросинья Полоцкая», а также серия портретов актеров Национального академического театра им. Янки Купалы «Купаловцы». Также Кузьмичу позировали известные белорусские режиссеры и писатели.

Оставаясь полузапретным художником, Кузьмич не имел возможности проводить свои выставки практически до распада СССР. Лишь в 1989-м состоялась его первая персональная выставка во Дворце искусств в Минске, на которой был представлен знаменитый цикл работ с образом Мадонн. В 1991 г. была организована первая заграничная выставка художника в Нью-Йорке, средства от которой пошли на лечение детей, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

В 1996 г. экспозиция картин художника демонстрировалась в Национальном художественном музее Беларуси и была приурочена к первому в республике празднованию Дня матери, а открывал ее лично Президент Александр Лукашенко.

Умер «белорусский Рафаэль» в 2013 г. в Минске.

1980 год. В кабельной сети в Атланте начинает вещать CNN (Cable News Network) — первый круглосуточный новостной канал

Мало кто думал в те дни, что на медийном рынке Америки рождается новый феномен. Ведь поначалу ничто не предвещало CNN и ее основателю Теду Тернеру того беспрецедентного успеха, который пришел в начале 1990-х.

Еще когда Тернер только задумывал создать круглосуточный кабельный телеканал новостей, многие коллеги, занимавшиеся телеиндустрией, сочли это полной авантюрой. Они заверяли Тернера, что его идея абсолютно безнадежна, так как зрители никогда не будут смотреть такое количество новостей. Когда же проект был запущен, иные издевательски предрекали его скорый крах. Тернер был настолько раздражен, что после запуска программы собирался отослать одному из своих влиятельных критиков в качестве подарка дохлую ворону и вилку. Приближенным стоило немалых усилий отговорить его от этой затеи и не осложнять себе жизнь.

Первые пять лет канал CNN действительно приносил сплошные убытки, а ставки его репортеров были ниже, чем у журналистов заштатных радиостанций. Однако Тернер не сдавался, а его энтузиазм вдохновлял всех сотрудников. В конце концов у CNN было одно значимое преимущество перед конкурентами: важнейшие события транслировались в прямом эфире, а не в вечерний прайм-тайм, как на других каналах. И успех пришел. После начальной пробуксовки CNN достаточно быстро удалось завоевать эфир не только в США, но и в Европе и Японии.

Во время военной операции США «Буря в пустыне» в 1991 г. канал вел прямую трансляцию из зоны боевых действий в Персидском заливе. Репортажи с места событий собрали наибольшую в истории телевидения зрительскую аудиторию — 10,8 млн человек!

В августе 1991 г. во время ГКЧП в Москве CNN освещал в прямом эфире все события, а в 1993 г. его операторы сумели передать весь накал страстей, бушевавших в России у Белого дома.

Сегодня передачи CNN смотрят более чем в 200 странах мира около 1 млрд человек. К сожалению, такая невероятная популярность постепенно превратила главный новостной телеагрегатор США в политический инструмент американского влияния, и теперь CNN занимается, скорее, формированием общественного мнения в угоду определенным политическим силам в Вашингтоне.

2015 год. В Международный день защиты детей, после пяти лет масштабной реконструкции, вновь открывается Белорусский государственный академический театр юного зрителя (ТЮЗ)

В ходе реконструкции, начавшейся в конце 2010 г., театр был значительно модернизирован, при этом внешний облик здания — памятника архитектуры — сохранился.

Сцена получила современные технические новшества: поворотный круг оснастили тремя люками-провалами и двумя подъемно-опускными площадками, что расширило творческие возможности артистов и режиссеров. Было установлено новое световое и звуковое оборудование, появились летательные устройства и световой занавес.

Изменения коснулись и зрительного зала: были установлены новые мягкие кресла, а расстояние между проходами увеличилось. В результате количество мест сократилось с 455 до 323, зато зрители получили значительно более комфортные условия. Особое внимание уделили доступности — места для зрителей в инвалидных колясках появились у боковых входов.

Восстановление театра позволило актерам покинуть временное пристанище — старенькую сцену Дома литераторов, где не было гримерок и подходящей инфраструктуры.

Возвращение в обновленное здание ознаменовалось премьерой спектакля «Синяя птица» по Морису Метерлинку, для которой было изготовлено более сотни костюмов. Официальное открытие посетили заместитель премьер-министра Наталья Кочанова, министр культуры Борис Светлов и представители театрального сообщества Минска. Вице-премьер отметила, что открытие обновленного театра — хороший пример заботы государства о молодежи. Н. Кочанова поздравила с новым этапом в деятельности ТЮЗа и оставила запись в книге его почетных гостей. В рамках церемонии также наградили стипендиатов специального фонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов.

Реконструированный ТЮЗ стал современным культурным центром, способным воплощать самые смелые творческие проекты и дарить юным зрителям радость от качественного театрального искусства.