Белорусский Клондайк. Что ценного находят на дне наших водоемов

Как развивается сегодня в Беларуси подводная археология и какие ценные исторические находки удается достать со дна водоемов, узнавала корреспондент агентства «Минск-Новости».

В водоемах Беларуси хранятся тысячи бесценных артефактов, которые могут значительно расширить представление о событиях и людях давно минувших эпох. Через нашу территорию проходили крупные торговые пути, здесь развертывались сражения, в воде порой прятали армейские арсеналы и клады.

Союз науки и дайверов

Отечественные специалисты предпринимали попытки использовать подводную археологию еще в 70-80-х годах прошлого века. Под руководством Сергея Симонюкова исследования вели в Сенненском озере, в районе Лукомльского замчища, возле городища Масковичи, а также в Минске в месте слияния Немиги и Свислочи. Но в 1990-е из-за кризиса работы прекратились. С тех пор случались удачные находки в водоемах, но в основном их совершали дайверы, археологи-любители.

— В 2014-м в наш институт обратился руководитель дайвинг-клуба «Морской пегас» Андрей Лихачев с предложением создать группу подводной археологии, в которую входили бы ученые, получившие подготовку по дайвингу, — рассказывает научный сотрудник отдела археологии первобытного общества Института истории НАН Беларуси, руководитель специализированной научно-исследовательской группы подводной археологии Сергей Линевич. — Четыре наших сотрудника получили международную сертификацию по дайвингу: я, Максим Чернявский, Мария Ткачева и Александр Вашанов. За организацию экспедиций, техническое оснащение, методику проведения подводных работ, привлечение волонтеров-дайверов отвечает «Морской пегас». За нами — выбор методики исследования, решение, что стоит поднимать со дна водоема, анализ, оценка найденных артефактов.

— В 2014-м в наш институт обратился руководитель дайвинг-клуба «Морской пегас» Андрей Лихачев с предложением создать группу подводной археологии, в которую входили бы ученые, получившие подготовку по дайвингу, — рассказывает научный сотрудник отдела археологии первобытного общества Института истории НАН Беларуси, руководитель специализированной научно-исследовательской группы подводной археологии Сергей Линевич. — Четыре наших сотрудника получили международную сертификацию по дайвингу: я, Максим Чернявский, Мария Ткачева и Александр Вашанов. За организацию экспедиций, техническое оснащение, методику проведения подводных работ, привлечение волонтеров-дайверов отвечает «Морской пегас». За нами — выбор методики исследования, решение, что стоит поднимать со дна водоема, анализ, оценка найденных артефактов.

Сегодня исследования этой группы охватывают исторический период от каменного века до начала XIX столетия. В топ-10 открытий НАН Беларуси за прошлый год попали наиболее интересные исследования исторических объектов методами подводной археологии: стоянка Кривина-3; челн начала XVI века, поднятый со дна Немана; оборонительные сооружения Жаберского замка XVII-XVIII веков; места переправы армии Наполеона в ноябре 1812 г. через реку Студенку в Борисовском районе.

Кривина-3 — белорусский Клондайк

Исследования на стоянке Кривина-3 ведут не одно десятилетие. Торфяники — настоящий Клондайк для ученых. Торф не пропускает кислород, а без него не размножаются бактерии, вызывающие гниение, поэтому предметы из органических материалов (коры, дерева, кости, янтаря) не разлагаются на протяжении тысячелетий.

— Кривинский торфяник уникален: мелиорация не затронула там культурный слой. Это позволило сохранить много артефактов 4-2 тысячелетий до н. э: орудия труда, рыболовецкие снасти (берестяные поплавки для сетей), древки копий, украшения, деревянную колотушку для орехов и многое другое, — поясняет старший научный сотрудник отдела археологии первобытного общества Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук Максим Чернявский. — Дальнейшего изучения требует русло реки Кривинки, которое в свое время осушили.

Поднимали всем миром

О том, что на дне Немана лежит что-то, представляющее интерес для науки, в Институт истории НАН Беларуси сообщили жители деревни Николаево Ивьевского района Гродненской области. Археологи выехали на разведку. Убедившись в ценности находки, сформировали экспедицию для ее подъема, продумали детали предстоящей операции. Помимо дайверов пришлось прибегнуть к услугам белорусских любителей внедорожников.

— Изучение челна поставило перед нами вопрос: это лодка-долбленка, которую применяли в быту, или элемент понтонной переправы. Склоняемся к второму варианту, — говорит С. Линевич. — Хотя судоходство во времена Великого княжества Литовского, Речи Посполитой было развито, и наши предки активно передвигались по воде, мы мало знаем, как выглядели суда той поры. Благодаря новым артефактам сведения пополняются.

Как пала крепость

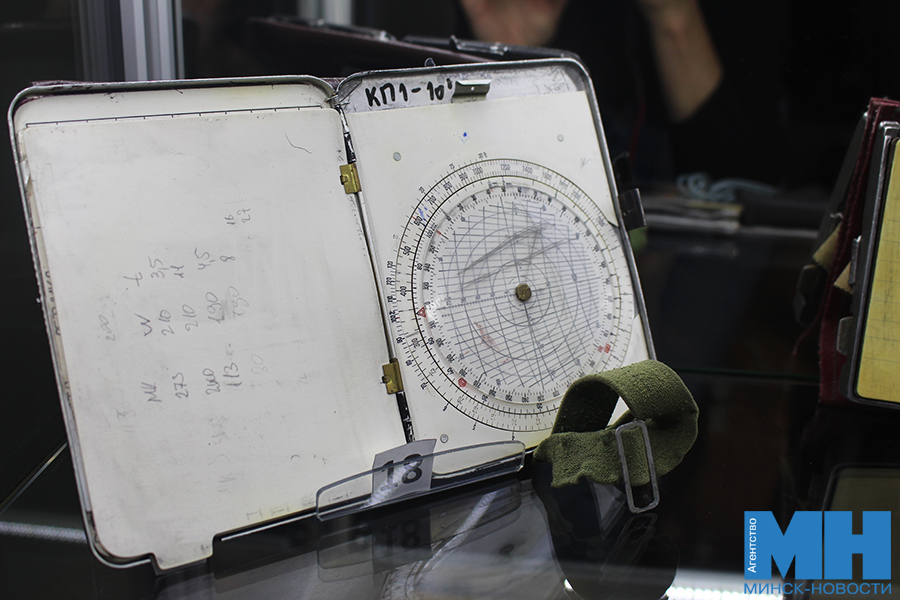

Замок Жабер в Дрогичинском районе Брестской области, построенный на берегу Ясельды на рубеже XVII-XVIII веков, известен ученым из письменных источников. Во время Северной войны после захвата шведами по приказу Карла XII его разрушили, а арсенал сбросили в реку и ров.

— Ров заболочен. Летом к нему сложно подвезти технику, чтобы исследовать сухопутным способом, — делится М. Чернявский. — Осеннее половодье в Ясельде повышает уровень воды, а зимой река замерзает — тогда можно подойти по льду, поставить оборудование и прорезать прорубь. Хотя условия там всегда сложные. Вода холодная, мутная, работать приходилось на ощупь. Подняли часть амуниции. На дне Ясельды обнаружены и фрагменты деревянного подъемного моста, сожженного шведами. Эти материалы тщательно изучают, чтобы восстановить конструкцию моста, его оборонительные элементы, известные до этого только по гравюрам аналогичных крепостей.

За четыре года археологи и дайверы подняли со дна реки 17 бомб, которыми стреляли мортиры. Специалисты уже могут сказать: запал для этих боеприпасов делали из черного металла, его устанавливали в запальные втулки из березы, которые прикрепляли к поверхности бомбы смолой. Найденные мортирные бомбы были заряжены и готовы к бою, из чего ученые делают вывод: замок готовился к обороне.

По словам специалистов, работать под водой гораздо труднее, чем на суше: холодно, плохая видимость, сложно общаться. Но находки лучше сохраняются. Ради этого ученые готовы на определенные неудобства.

Фото автора и предоставлено Андреем Лихачевым

Смотрите также: