Бифокальные очки Франклина, «последний фюрер» рейха и «белорусская Кармен». Этот день в истории: 23 мая

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 23 мая в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1785 год. Бенджамин Франклин сообщает об изобретении им бифокальных очков

Политический деятель, дипломат, изобретатель и один из отцов-основателей Америки устал чередовать две разные пары очков, чтобы улучшить зрение при необходимости видеть объекты вблизи и вдали. Тогда Франклин обратился к своему оптику с необычной просьбой: разрезать пополам по горизонтали линзы очков для чтения и очков для дальнего расстояния, а затем вставить их в оправу, соединив попарно: половинка сверху — для дали, а снизу — для чтения (позднее линзы стали делать из одной заготовки). Сегодня изобретение Франклина, которое сам он называл двойными очками, известно как бифокальные очки.

Впервые об этом новшестве Франклин подробно рассказал 23 мая 1785-го в письме своему другу Джорджу Уотли, лондонскому торговцу и памфлетисту. Теперь, писал довольный Франклин, «мне нужно только двигать глазами вверх или вниз, когда я хочу отчетливо видеть вдали или вблизи, а нужные очки всегда готовы».

По словам Франклина, очень пригодились ему бифокальные очки во время обедов во Франции. С ними он мог видеть как еду во время трапезы, так и выражения лиц людей, сидящих за столом. Это, как писал Франклин, помогало ему лучше понимать их слова, что очень важно для дипломата, путешествующего по чужой стране.

Как и в случае с другими его изобретениями, включая громоотвод и мочевой катетер, Франклин мало интересовался зарабатыванием денег. Он хотел, чтобы его бифокальные очки помогли другим членам общества, борющимся с ухудшением зрения. Франклин никогда не патентовал ни одно из своих изобретений, намереваясь свободно делиться ими с людьми.

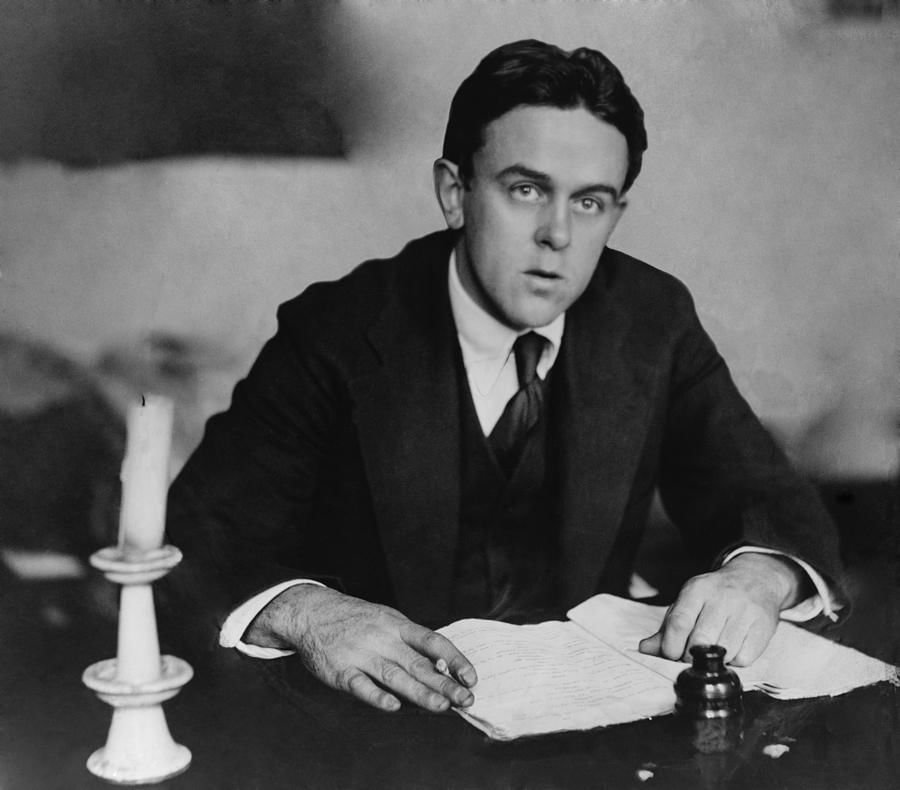

1945 год. Конец Фленсбургского правительства, сформированного после самоубийства Гитлера

Перед тем как 30 апреля 1945-го свести счеты с жизнью в своем бункере, Гитлер озаботился составлением «политического завещания». В нем он объявил своим преемником, рейхспрезидентом и верховным главнокомандующим вооруженными силами гроссадмирала Карла Дёница.

О смерти Гитлера и его завещании Дёниц узнал 1 мая. Вечером того же дня он уже как глава государства и главком вооруженных сил выступил с обращением к нации, объявив, что война будет продолжаться «во имя спасения Германии от разрушения наступающими большевиками». Однако еще до вступления в должность Дёниц понимал, что Германия на грани краха и вермахт уже не может оказывать реального сопротивления.

Пытаясь сохранить хоть какую-то управляемость в хаосе, охватившем страну, Дёниц сформировал правительство с резиденцией в Фленсбурге, небольшом городе на севере Германии недалеко от границы с Данией. Оттого и называть это правительство стали Фленсбургским.

Фактическая юрисдикция правительства Дёница распространялась лишь на узкую полосу земли — от австрийской границы до Берлина и датской границы, а после 8 мая 1945 года оно реально контролировало только сам Фленсбург и окрестности.

Генерал-полковник Альфред Йодль как начальник Генерального штаба представлял Дёница в переговорах с антигитлеровской коалицией во французском Реймсе, а фельдмаршал Вильгельм Кейтель – в переговорах с Красной армией в Берлине.

Альберт Шпеер, бывший министр вооружений Германии, которому в правительстве Дёница достались сразу два портфеля — министра экономики и военного министра, настаивал на том, что после капитуляции Германии Фленсбургское правительство должно самораспуститься, ибо в нем нет практического смысла. Однако Дёниц и другие министры решили продолжить его существование в надежде стать временным правительством послевоенной Германии.

Этим их планам было не суждено сбыться. Союзники отказались признавать юрисдикцию Фленсбургского правительства, а в СССР его иначе как бандой Дёница не называли.

Двадцать третьего мая 1945-го Фленсбургское правительство было распущено. В этот день британский офицер, явившийся в штаб-квартиру Дёница во Фленсбурге, зачитал членам правительства приказ генерала Эйзенхауэра об их аресте. К тому времени все вооруженные силы Германии прекратили активные боевые действия, а СССР и союзники взяли под контроль всю территорию Германии.

Дёниц и несколько членов его правительства предстали перед Нюрнбергским трибуналом и были осуждены. Сам «последний фюрер» получил наказание в виде 10 лет лишения свободы, что стало минимальным сроком среди осужденных за военные преступления высших руководителей Третьего рейха.

1945 год. Во время допроса англичанами бывший начальник СС и гестапо, один из организаторов Холокоста Генрих Гиммлер кончает жизнь самоубийством, раскусив капсулу с цианидом

В конце войны, осознавая неизбежность поражения, Гиммлер, долгое время считавшийся вторым человеком в нацистской Германии, за спиной Гитлера попытался инициировать мирные переговоры с западными странами антигитлеровской коалиции. Предложения Гиммлера о сепаратном мире были отвергнуты союзниками, а Гитлер, узнав о «мирных» инициативах ближайшего соратника, пришел в бешенство. В своем «политическом завещании» от 29 апреля 1945-го он лишил его всех должностей и званий и выдал ордер на его арест.

Гиммлер всегда рассчитывал на то, что в случае кончины Гитлера именно он займет первую должность в Третьем рейхе. Однако ее, по воле фюрера, занял гроссадмирал Карл Дёниц. Наступив на горло самолюбию, Гиммлер отправился к Дённицу во Фленсбург, предлагая себя в качестве заместителя. Однако тот ничего не хотел слышать о сотрудничестве с дискредитированным Гиммлером и отправил его в отставку со словами: «Каждый, кто однажды стал предателем, будет всегда готов к предательству».

Гиммлер решил, что единственный шанс для него — залечь на дно. Но главной проблемой являлось то, что его лицо было известно всем. Его знал каждый немец, как и многие размещенные в регионе иностранные солдаты.

Гиммлер добыл форму фельдфебеля тайной полевой полиции и соответствующие документы на имя Генриха Гитцингера. Сбрил усы и закрыл левый глаз повязкой. Новый образ оказался ошибкой, ведь британцы арестовывали всех членов тайной полевой полиции. Поначалу никто из британских солдат не догадывался, какой улов им достался, но потом личность пленника установили.

Несмотря на тщательный осмотр перед допросом, у Гиммлера не смогли обнаружить ампулу с цианистым калием, которая была вмонтирована в дупло зуба. Как следует из книги специалиста по истории национал-социализма Бориса Хавкина, ядом его снабдил «рыцарь» СС № 1 Отто Скорцени.

Один из очевидцев предсмертной агонии Гиммлера британский майор Норман Уитакер записал в своем дневнике: «Мы немедленно перевернули старого ублюдка и влили в рот воду, чтобы размыть яд. Свинья издавала ужасающие стоны и хрипы. Это была проигранная битва, и в 23:14 дьявольское создание издало свой последний вздох».

Двадцать шестого мая 1945-го четыре британских солдата отвезли тело Гиммлера в лес и закопали его в неизвестном месте.

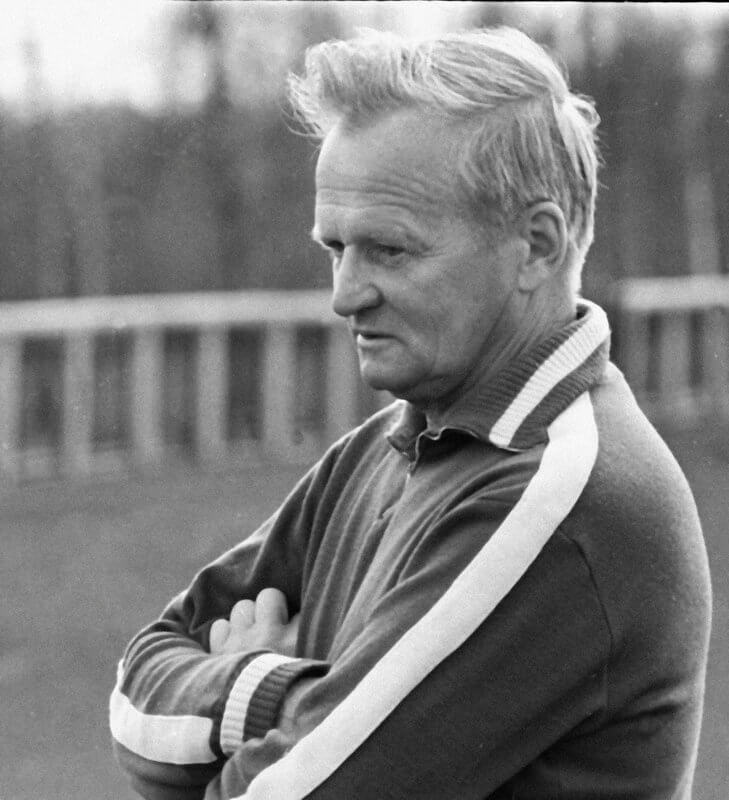

1980 год. В Минске умирает Лариса Александровская, белорусская оперная певица и общественный деятель

Она была первой в республике народной артисткой СССР и первой женщиной-режиссером оперы.

Музыкальные способности у Ларисы проявились еще в школьные годы. Петь будущая солистка оперы начинала в церковном хоре. Однажды после службы к ней подошел известный в Беларуси балалаечник-виртуоз Дмитрий Захар и пригласил в только организуемый молодежный любительский театр, где, с его слов, планировали ставить веселые водевили, песни и танцы. Ларисе нравилось выступать в этом театре, петь и танцевать, а после репетиций она шла в церковь. И однажды в церковном хоре так игриво спела свою партию, что к ней подошел регент и сказал: «Нужно выбирать: или церковь, или театр». Она остановилась на театре.

Основной сценой в ее жизни стал Белорусский театр оперы и балета в Минске. 25 мая 1933 года театр открылся оперой «Кармен» с Александровской в главной роли. После ошеломляющего успеха ее стали называть белорусской Кармен.

В 1935-м именно Александровская выбрала в самом сердце Минска, на Троицкой горе, место для возведения нового здания театра оперы и балета.

Во время Великой Отечественной она, как и многие ее коллеги, выступала на передовой линии фронта перед солдатами. А после войны вернулась на оперную сцену.

В 1951-м Александровская стала главным режиссером Белорусского театра оперы и балета. В год ей удавалось выпускать по два премьерных спектакля. Всего она поставила около 15 опер.

Об Александровской ходило несметное количество слухов: дескать, богата, живет с шиком. Но жила она довольно скромно (после ее кончины на сберкнижке обнаружилось всего 50 рублей 69 копеек), содержала семью тяжело больного сына и пользовалась своими связями лишь для того, чтобы помочь людям, которые ей как депутату писали письма.

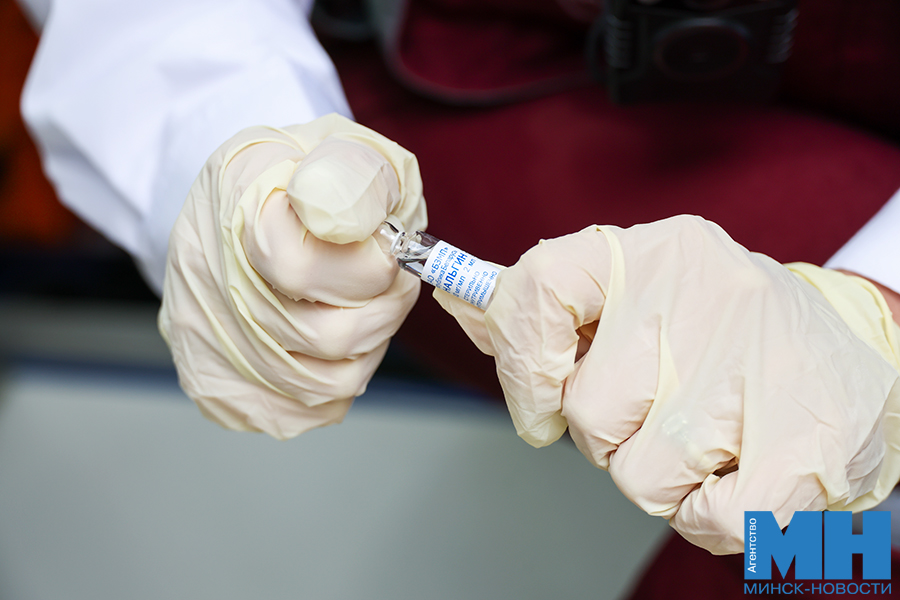

«В последний день ее жизни, 23 мая 1980 года, была весенняя замечательная погода, ярко светило солнце, а чувствовала она себя отвратительно, — рассказывала актриса и телеведущая Элеонора Эзерская. — К ней пришли ее две знакомые дамы и стали уговаривать лечь в больницу, но она говорила, что не может этого сделать, потому что у сына снова проблемы: одного оставить его она не может. Дамы ушли, но вызвали врачей. И уже при врачах она решила (ей сделали укол) пройти в комнату сына и посмотреть, как он там, и на пороге комнаты она упала и умерла».

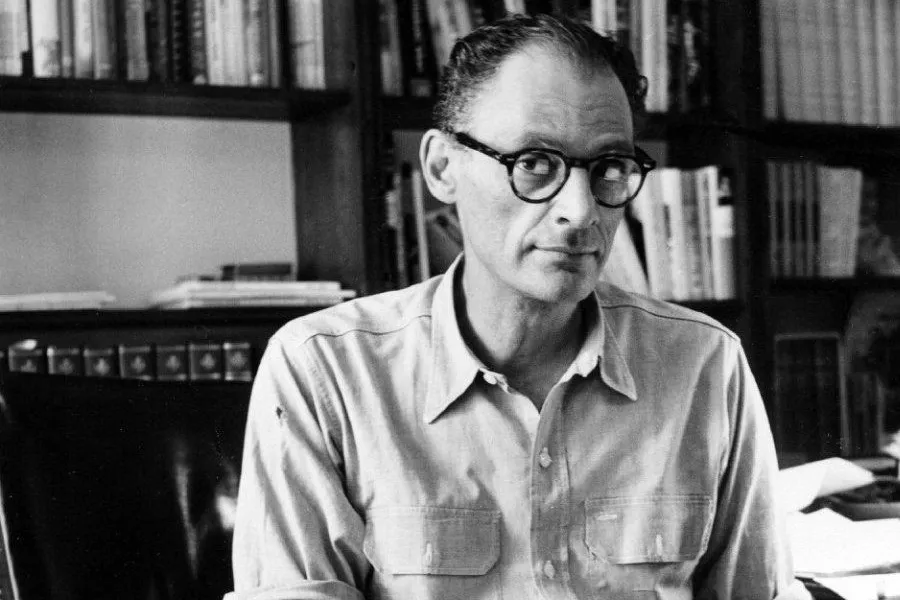

1995 год. Уходит из жизни выдающийся советский футбольный тренер Гавриил Качалин

Качалин был неплохим футболистом. В 1930-е выступал на позиции хавбека сначала за гомельское, а затем за московское «Динамо», с которым завоевал Кубок СССР и два чемпионских титула.

Но тренером он был выдающимся, возможно, лучшим советским футбольным тренером минувшего века. В 1956 году советская сборная под руководством Качалина выиграла олимпийское золото, а в 1960-м единственный раз в своей истории стала чемпионом Европы. В 74 матчах у руля главной команды СССР Качалин одержал 47 побед. Никому из советских тренеров ни до, ни после добиться таких показателей не удалось.

«Он выделялся в футбольном мире высокой общей культурой, интеллигентностью, удивительной скромностью, — говорил о Качалине защитник «Динамо» и сборной СССР 1950–1960-х Владимир Кесарев. — Никто из футболистов ни разу не слышал от него грубого слова. Самое жесткое выражение в его устах было «негодяй», служившее в определенных случаях и похвалой».

После того как на чемпионате мира 1970 года советская сборная, вышедшая из группы с первого места, споткнулась в четвертьфинале, пропустив мяч от Уругвая за четыре минуты до истечения дополнительного времени, 59-летнего Качалина от сборной отстранили. Выход «всего лишь» в четвертьфинал мирового первенства тогда считался провалом!

После окончания тренерской карьеры Качалин работал завучем в ДЮСШ «Динамо», с 1984-го по 1990-й был президентом детско-юношеского турнира «Кожаный мяч». Среди его воспитанников Сергей Овчинников, Андрей Кобелев, Владимир Бесчастных, Василий Кульков, Андрей Чернышов и многие другие.

2015 год. В ДТП в штате Нью-Джерси погибает вместе с женой Джон Форбс Нэш, американский математик, лауреат Нобелевской премии по экономике, о жизни которого снят знаменитый фильм «Игры разума»

Восьмидесятишестилетний Джон и его восьмидесятидвухлетняя супруга Алисия ехали в такси. При обгоне водитель потерял управление и врезался в разделительный барьер. Оба пассажира были не пристегнуты. От страшного удара супругов выбросило из автомобиля, они скончались на месте ДТП. Водитель такси отделался несерьезной травмой.

Еще при жизни Нэша, в 2001-м, о его математическом гении и борьбе с шизофренией режиссер Рон Ховард снял картину A Beautiful Mind («Игры разума») с Расселом Кроу в главной роли. Лента получила четыре «Оскара» (за лучший фильм, лучший адаптированный сценарий, режиссуру и актрису второго плана), награду «Золотой глобус», а также была отмечена несколькими призами BAFTA.