Богатырь Пересвет, галвестонский ураган и памятник Ленину в Минске. Этот день в истории: 8 сентября

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 8 сентября в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1380 год. В поединке на Куликовом поле погиб Александр Пересвет — русский монах-воин, инок Троице-Сергиевского монастыря

Согласно автору «Сказания о Мамаевом побоище», жившему в XV веке, перед сражением на Куликовом поле преподобный Сергий Радонежский благословил на битву с золотоордынцами не только князя Дмитрия Ивановича, но и двух иноков боярского рода — Александра Пересвета и Андрея Ослябю, хорошо знавших военное искусство и добровольно пожелавших выйти против Мамая не только с крестом, но и с оружием в руках.

Перед началом сражения Пересвет принял участие в традиционном поединке богатырей. Это был ритуальный поединок, победа в котором одного и поражение другого истолковывалась обеими сторонами как знамение. Со стороны войска Мамая Пересвету противостоял Челубей, обладавший невероятной силой и считавшийся непобедимым в подобных конных дуэлях.

О поединке Пересвета и Челубея знают все, кто не пропустил школьные уроки истории. Многим памятна знаменитая картина Михаила Авилова, на которой в лихой схватке сошлись русский богатырь в шлеме и кольчуге и татарский воин в богатом шелковом одеянии. Однако церковные предания свидетельствуют, что Пересвет был без доспехов.

Копье Челубея было значительно длиннее обычного и, сходясь с ним в бою, противник не успевал нанести ни одного удара, как уже был поражен и выбит из седла. Зная это, Пересвет снял с себя доспехи и остался лишь в одной великой схиме — монашеской накидке с изображением креста. Он рассчитывал на то, что копье ордынца пройдет сквозь мягкие ткани тела на большой скорости и это позволит ему удержаться в седле и нанести свой удар. Так и случилось.

Налетев на острие копья Челубея, Пересвет сумел ударить так, что его противник замертво рухнул на землю. А сам Пересвет, хоть и смертельно раненый, доехал до строя русского войска и только там испустил дух. По другой версии, верный конь вынес к своим уже мертвого, но остававшегося в седле победителя.

Сразу после гибели поединщиков началась сама битва. По наиболее распространённой версии, в ней сложил голову и Андрей Ослябя, хотя о его гибели нет упоминания в «Сказании о Мамаевом побоище». Оба монаха-воина, Пересвет и Ослябя, причислены Русской православной церковью к лику святых в чине преподобных.

В 2018 году на экраны вышел исторический художественный фильм «Александр Пересвет — Куликово эхо», в котором роль Пересвета исполнил Владимир Епифанцев.

1855 год. После жесточайшей бомбардировки войска союзников начали общий штурм Севастополя и с большими потерями заняли Малахов курган — ключ русской обороны

К этому времени руководители Севастопольской обороны, адмиралы Корнилов, Нахимов и Истомин, уже погибли. На заключительном этапе 40-тысячный гарнизон Севастополя сдерживал атаки 140-тысячной осадной армии.

Вечером того же дня защитники города затопили оставшиеся корабли и перешли на Северную сторону. Развалины южной части Севастополя обошлись противнику ценой потери 73 тысяч солдат и офицеров. «Остался только остов Севастополя. От самого же города из белого камня, такого молодого и кокетливого, не осталось более ничего», — писал домой французский офицер.

За время осады, продолжавшейся 349 дней, русская армия потеряла убитыми и ранеными около 102 тысяч человек. Занявшие город союзные войска дальше не пошли, и вскоре Крымская война была завершена.

«Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникло в душу вашу чувство какого-то мужества, гордости и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах», — писал в «Севастопольских рассказах» Лев Толстой, один из участников обороны города.

1900 год. Мощный ураган уничтожил город Галвестон в Техасе

Галвестонский ураган стал одной из самых смертоносных катастроф в истории США. Штормовые нагоны затопили островной город и разрушили тысячи домов. Погибло от 8 тыс. (по официальным источникам) до 12 тыс. человек, около 30 тыс. жителей остались без крова.

Остров Галвестон расположен недалеко от побережья Техаса. Он длинный и узкий, около 45 км в длину и 3,5 км в ширину, и едва возвышается над уровнем моря. В гавани на берегу залива был создан крупный порт с многочисленными железнодорожными линиями. Будучи важным торговым центром, остров в конце XIX века быстро прирастал населением.

В то время надежной системы оповещения об ураганах не существовало; только в 1908 году суда начали передавать на материк сообщения о приближающихся штормах по радио.

В субботний день 8 сентября на Галвестон обрушился шторм с невиданным по силе ветром. При отметке 115 миль в час (185 км/ч) городской ветромер сдуло. Предположительно, скорость ветра достигла 225 км/ч. К трем часам дня вода покрыла почти весь остров. Здания рушились и падали, сносимые водой. Шиферные крыши, сорванные ветром, летали на огромной скорости, становясь разящим оружием смерти и разрушения. Корабли в гавани сталкивались друг с другом, трескаясь как яичная скорлупа; некоторые из них позже обнаружили в 30 милях от острова. Повсюду плавали мертвые тела. По причине разрушения мостов и телеграфных линий связи с материком не было.

Из-за большого числа погибших было решено захоронить тела в море, однако течения прибивали их обратно к берегу. Тогда тела стали сжигать. Погребальные костры пылали несколько недель. Рабочим, которые бросали останки в огонь, власти выдавали бесплатный виски.

Для выживших галвестонцев на берегу установили армейские палатки. Их было так много, что наблюдатели прозвали это поселение «Белый город на пляже».

Галвестонцы восстановили свой город и обезопасили его от природных катаклизмов множеством защитных сооружений, однако Галвестон уже не мог претендовать на роль перспективного центра — после урагана основное развитие перенеслось на север, к Хьюстону, который переживал нефтяной бум.

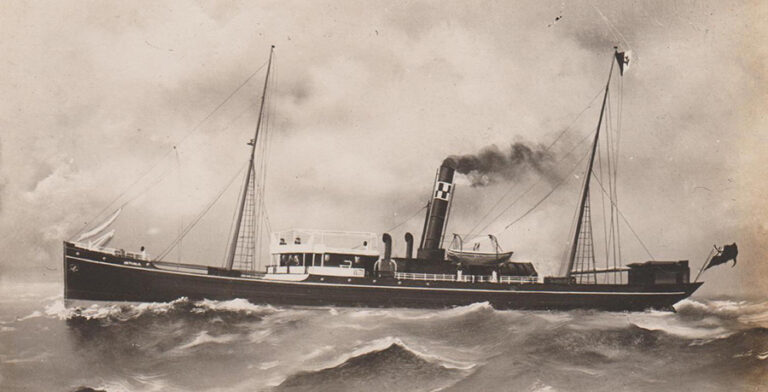

1905 год. В Финском заливе сел на мель пароход «Джон Графтон» с грузом оружия и взрывчатки для российских революционеров

Главным организатором дела был финский социалист Кони Зиллиакус, игравший видную роль в революционном движении тех лет. Он был важным связующим звеном между подпольем и внешними врагами России, которые уже давно политически, морально и материально помогали революционерам всех мастей расшатывать державу.

«Джон Графтон» был куплен и загружен на японские деньги, которые шли в основном через полковника Акаси Мотодзиро, служившего военным атташе в России, а затем, после начала русско-японской войны, в Стокгольме. По просьбе эсеров техническую помощь в тайной и быстрой разгрузке парохода и временном хранении груза должны были оказать большевики. Ленин поручил это ответственное дело своему доверенному лицу Максиму Литвинову (впоследствии наркому иностранных дел СССР). Операция сорвалась из-за аварии, и революционеры затопили судно, чтобы оружие и взрывчатка не попали в руки властей. На дно отправились 16 тыс. винтовок, 3 тыс. револьверов, 3 млн патронов, а также 3 т взрывчатых веществ — динамита и пироксилина.

Но спрятать концы в воду не удалось. История получила скандальную огласку, выявив преступную связь нескольких революционных партий с иностранной державой, с которой Россия находилась в состоянии войны.

1925 год. ЦИК БССР создал комиссию по увековечению памяти Владимира Ленина

Самый первый в Беларуси памятник вождю мирового пролетариата был установлен в Краснополье на Могилёвщине в 1922 году. То есть еще при жизни Ленина. Монумент был выполнен скульптором Александром Грубе из дерева — самого что ни на есть белорусского материала.

В 1925 году все тот же Грубе стал автором первого минского памятника Ленину, который был установлен перед зданием Коммунистического университета (теперь БГУ).

Самый же главный и значимый памятник Ленину в Минске, расположенный сегодня на площади Независимости у Дома правительства, стал результатом работы комиссии, образованной в 1925 году, но процесс его создания затянулся.

Два года только в архитектурной среде Минска шло обсуждение вопросов, как должен выглядеть памятник и где его нужно установить. Комиссия по его созданию была официально сформирована лишь в январе 1929 года с бюджетом 100−150 тыс. рублей. Первую идею, разместить монумент в сквере на пл. Свободы, отвергли из-за уже стоявшего там памятника Гиршу Леккерту, российскому революционеру.

4 апреля 1929 года был объявлен всесоюзный конкурс на лучший проект. В Ленинграде представили восемь макетов, но все они были отклонены.

В том же году архитектор Иосиф Лангбард получил заказ на строительство Дома правительства. По его плану, перед центральным входом в здание, возведение которого началось в 1930-м, должен был размещаться памятник Ленину. Таким образом, с местом для установки монумента наконец определились.

Следующий конкурс на скульптурный проект проходил с требованием связать памятник с белорусским контекстом. Многие работы московских и ленинградских мастеров были символическими и не соответствовали заданию. В них Ленин был изображен то неким сфинксом, то античным героем, то он в нехарактерном для себя жесте разводил руки, готовый обнять весь мировой пролетариат. Победил скульптор-монументалист Матвей Манизер — его реалистичное изображение Ленина отражало выступление вождя 5 мая 1920 года во время проводов частей Красной Армии на Советско-польскую войну, по итогам которой была провозглашена Белорусская Советская Социалистическая Республика.

Памятник установили 7 ноября 1933 года, к годовщине революции, еще перед строящимся тогда зданием Дома правительства. Семиметровый Ленин в Минске был на момент открытия одним из крупнейших памятников подобного рода во всем СССР. Спустя шесть лет символическая отправка красноармейцев на Западный фронт превратилась в реальность: Западная Беларусь стала частью БССР.