Будапештское гетто, фильм «Застава Ильича», Кевину Костнеру — 70. Этот день в истории: 18 января

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 18 января в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1825 год. Открытие Большого театра в Москве

В этот день спектаклем «Торжество муз» Алексея Верстовского и Александра Алябьева начались представления в новом — Большом театре. Это было еще не то здание, к которому мы привыкли, но очень похожее, и, безусловно, самое грандиозное зрелищное сооружение России. Его возвели на руинах сгоревшего Петровского театра по проекту Осипа Бове.

Из статьи в журнале «Отечественные записки»: «Одобрение и признательность к трудам и талантам строителя сего здания, делающие честь русскому таланту, изъявлены были публикой единодушным требованием господина Бове, который тотчас же представился в директорской ложе, а потом громовым продолжительным рукоплесканием…».

Здание Бове, которое, по признанию современников, было лучшим театром в Европе и по масштабам уступало лишь миланскому Ла Скала, просуществовало почти 30 лет. К несчастью, в марте 1853 г. в театре вспыхнул пожар, уничтоживший практически все. Остались только обгорелые каменные стены и колонны портика.

Здание было восстановлено архитектором Альбертом Кавосом всего за три года, и в сентябре 1856 г. театр, получивший название Императорского Большого, принял своих первых зрителей.

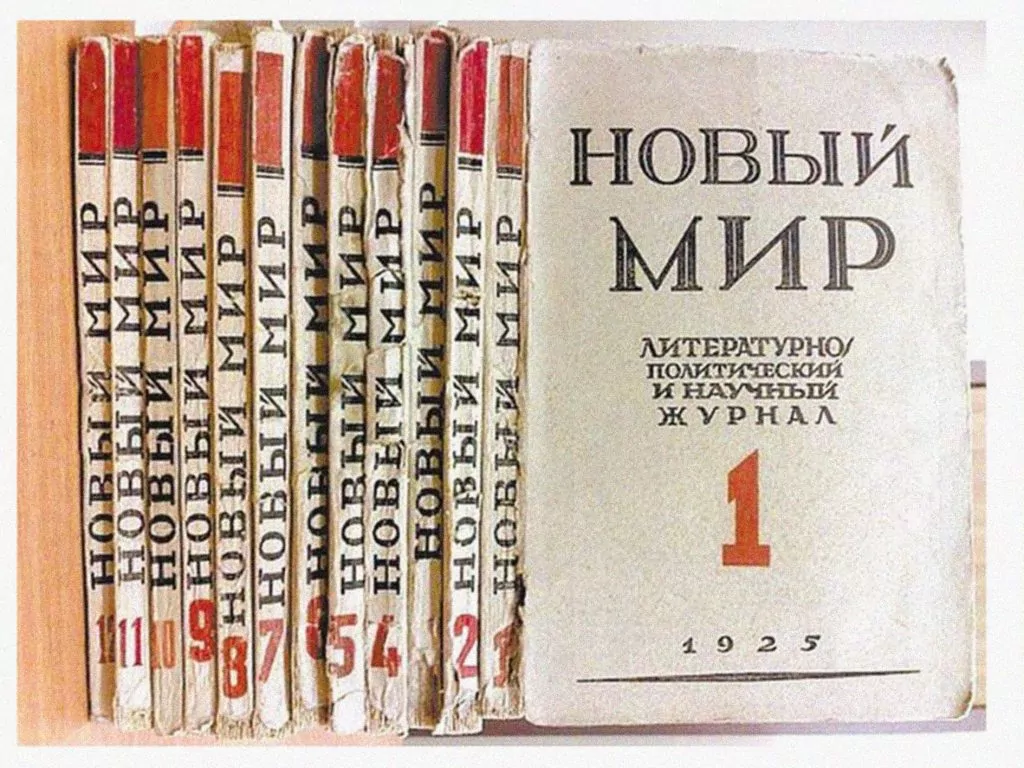

1925 год. Выходит первый номер журнала «Новый мир»

Идея создания на базе издательства «Известия» ежемесячного литературно-художественного и общественно-политического журнала принадлежала редактору газеты «Известия» Юрию Стеклову. Он же вместе с наркомом просвещения Анатолием Луначарским возглавлял «Новый мир» в первый год выхода. Впоследствии главными редакторами издания были Константин Симонов, Вячеслав Полонский, Александр Твардовский, Владимир Карпов и другие.

С 1986 г. «Новый мир» впервые возглавил беспартийный писатель — известный прозаик Сергей Залыгин. При нем в 1991 г. тираж «Нового мира» взмыл на рекордную высоту — два миллиона семьсот тысяч экземпляров! Во многом такую популярность изданию обеспечила публикация запрещенных до перестройки произведений: «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Котлован» Андрея Платонова, «1984» Джорджа Оруэлла, но особенно произведений Александра Солженицына — «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом», «Раковый корпус».

С 1947 по 1991 г. «Новый мир» был органом Союза писателей СССР, с 1991 г. — это частное издание. С 1998 г. по настоящее время журнал выходит под руководством учредителя и гендиректора поэта и блогера Андрея Василевского, вся жизнь которого связана с «Новым миром»: работал в нем с 1977 г., еще до окончания Литературного института, корректором, завхозом, заведующим библиотекой.

Сегодняшний «Новый мир» все под той же нежно-голубой обложкой ведет мирную, может быть, чуть скучноватую жизнь «толстого» литературного журнала, печатая вполне достойные вещи и обслуживая потребности той значительно сократившейся в последние годы части населения, которую называют «читающей публикой». Выходит тиражом около 2 тыс. экземпляров и распространяется в России и за рубежом.

1945 год. Советские войска освобождают узников центрального будапештского гетто

Бои за освобождение Будапешта. Бойцы 3-го Украинского фронта, 5 февраля 1945 года © AP Photo

Будапешт был оккупирован немецко-фашистскими войсками весной 1944 г. В ноябре вокруг синагоги в еврейском квартале города было создано гетто, отделенное от остальных районов стеной. Свыше 220 тыс. будапештских евреев были переселены туда. Узников гетто ежедневно перевозили в концлагеря и лагеря смерти, из которых практически никто не вернулся.

За время оккупации еврейское население Будапешта сократилось втрое, до 70 тыс. человек. Оставшихся в живых 18 января 1945 г. освободили бойцы 151-й Краснознаменной Жмеринской дивизии.

Из воспоминаний дивизионного инженера Владимира Барановского:

«…Чтобы лучше понять, в какой обстановке мы вели военные действия, представьте себе: Будапешт — это свыше 200 квадратных километров. Немцы решили превратить его в свой Сталинград. Весь город, все каменные здания заминированы. Баррикады, проволочные заграждения, сплошные минные поля.

Непрерывные бои за город шли 48 суток. Потери колоссальные. В ротах оставалось по 15 человек. Больше всего, конечно, досталось нашим инженерным частям — саперам. Каждый дом представлял собой дот. Чтобы идти вперед, надо было разминировать, взрывать…

Подчиненные мне инженерные части за 48 суток были дважды полностью заменены — убитые и раненые. Вот какой это был ужас.

Помню, уже в середине января стало известно, что на нашем пути находятся какие-то кварталы, сплошным забором изолированные от остальной части города. В политотделе армии мне сказали: это созданное фашистами гетто.

От пленных стало известно, что территория гетто заминирована и противник намерен уничтожить всех его узников.

17 января мы получили приказ генерала Афонина осуществить внезапный для фашистов удар в сторону гетто. Удар непременно должен быть внезапным. Ведь уже было известно коварство врага. В городе Марошмарош за два часа до прихода нашей армии гитлеровцы расстреляли гетто. А возле Тернополя гетто взлетело на воздух в тот момент, когда советские солдаты подошли к его воротам.

<…> На всякий случай, мои саперы перерезали все кабели и провода, ведущие в сторону гетто. Ведь взрывать его можно было только снаружи…

Рано утром 18 января наши солдаты гранатами забросали пулеметные гнезда неприятеля и поднялись в атаку. Они взломали стену гетто.

Фашисты не смогли осуществить свой дикий замысел. Но сопротивление оказывали яростное.

Помню, вошли мы в дом. В комнатах набито по 20–30 человек… Изможденные люди с желтыми знаками… Поначалу они боялись выходить на улицу.

Солдаты <…> входили в квартиры, показывали на красные звезды своих ушанок. Как могли, объясняли людям, что они свободны.

Потом на улицах гетто появились полевые кухни. Запахло едой. И голодные, изнуренные люди впервые начали улыбаться.

Но времени у нас было мало — мы шли вперед».

Еврейское гетто в Будапеште — единственное в Европе, обитателей которого удалось спасти в ходе военных действий Второй мировой войны. В остальных случаях нацисты уничтожили всех узников-евреев.

1955 год. Родился американский актер, режиссер и музыкант Кевин Костнер

В юности у Кевина было множество хобби, от литературного творчества и музыки до футбола и бейсбола, а в университете будущий артист изучал основы бизнеса. Посвятить жизнь кино он решился благодаря совету известного актера Ричарда Бёртона.

В 23 года Кевин женился на подруге детства и, чтобы содержать семью, вынужден был подрабатывать водителем грузовика, туристическим гидом и помощником на рыболовецком судне. Вечерами Костнер учился актерскому мастерству, а в 1981-м получил первую роль в фильме «Дикий пляж».

В конце 1980-х с лентами «Неприкасаемые», «Нет выхода», «Дархэмский бык» и «Поле его мечты» к актеру пришла известность. Кассовый успех этих картин позволил скопить достаточно денег для создания собственного фильма, и в 1990 г. на экраны вышел режиссерский дебют Костнера — фильм «Танцующий с волками». Лента произвела фурор и принесла победу в двух номинациях премии «Оскар» — «Лучший фильм года» и «Лучший режиссер». Картина также завоевала три награды «Премии Гильдии продюсеров США», Золотого и Серебряного медведей на Берлинском кинофестивале и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль. После выхода «Танцующего с волками» индейцы сиу подарили Костнеру участок земли, на котором он построил поле для гольфа.

Коммерческий успех сопутствовал и его приключенческой ленте «Робин Гуд: Принц воров» (1991), и в еще большей мере спродюсированному им фильму «Телохранитель» (1992), где его партнершей по съемочной площадке стала известная певица Уитни Хьюстон.

Однако не все проекты Костнера ждал успех. Пришлось испытать и коммерческие провалы, как это случилось с его фильмом «Водный мир» (1995), и яд кинокритиков, когда его «Почтальон» (1997) стал единственным фильмом в истории, удостоившимся «Золотой малины» сразу в пяти номинациях: «Худший фильм года», «Худший актер», «Худшая режиссура», «Худший сценарий» и «Худший саундтрек».

Когда скептики уже вовсю заговорили о закате карьеры Костнера, тот решительно доказал обратное, сняв в 2018 г. телесериал «Йеллоустоун», в котором блестяще исполнил главную роль отца семейства Даттонов.

Всего в качестве актера Костнер снялся более чем в 60 фильмах, среди которых — «Месть» (1989), «Выстрелы в Далласе» (1991), «Совершенный мир» (1993), «Послание в бутылке» (1999), «3 000 миль до Грейсленда» (2001), «Открытый простор» (2003), «Ходят слухи» (2005), «Спасатель» (2006).

В настоящее время Костнер продолжает карьеру в кино (в мае 2024 г. на премьере его последнего фильма «Горизонты» на Каннском кинофестивале публика устроила ему десятиминутную овацию), а также сотрудничает с группой Modern West как вокалист, гитарист и автор песен. Кроме того, Костнер участвует в благотворительных проектах. «Наверное, я не так сильно мотивирован, как в молодости. Но у меня по-прежнему есть амбиции», — говорит он.

Сегодня Костнер отец семерых детей и… снова холостяк. В 2023 г. он расстался со своей второй женой, подавшей заявление на развод в связи с «непримиримыми разногласиями». У Кевина по три ребенка от каждой жены и один сын от женщины, с которой он встречался между двумя браками, но так и не связал себя узами Гименея.

1965 год. В прокат выходит фильм «Застава Ильича», ставший одним из символов эпохи оттепели

Именно под этим первоначальным названием эту культовую картину Марлена Хуциева знают сегодня, но тогда, в 1965 г. фильм вышел под названием «Мне 20 лет». За год лирическую киноповесть о поколении, вступающем в самостоятельную жизнь в стране, резко изменившейся после XX съезда партии, посмотрели 8,8 млн зрителей.

В главных ролях снялись Валентин Попов, Николай Губенко, Станислав Любшин, Марианна Вертинская, Лев Прыгунов, в эпизодических — Андрей Тарковский, Андрей Кончаловский, Александр Митта, Павел Финн, Наталия Рязанцева.

Вернувшись из армии, 20-летний Сергей устраивается на ТЭЦ и вливается в обычную жизнь. Каждый день он встречается и проводит время с друзьями детства — молодым семьянином Славой и весельчаком Николаем. На первомайской демонстрации Сергей знакомится с Аней. Вместе они идут на поэтический вечер в Политехнический музей, где выступают самые известные поэты. Поэтический вечер в Политехническом, на который было получено добро от самой Екатерины Фурцевой, организовали специально для съемок, но снимался он как документальная хроника. На нем выступили молодые поэты Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Римма Казакова, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина и поэты старшего поколения — Борис Слуцкий, Михаил Светлов, Григорий Поженян. Сегодня эти кадры — документ эпохи.

Когда в книгах и статьях шестидесятников заходит речь о «Заставе Ильича», неизменно говорится: «Это был фильм о нас — двадцатилетних. Все было узнаваемо: переулки, дома, маршруты прогулок героев, квартиры».

«Застава Ильича» — одна из лучших иллюстраций к периоду хрущевской оттепели, в фильме масса символов жизни столицы конца 1950-х — начала 1960-х. Танцы под радиолу во дворе, концерты перед киносеансами в кинотеатрах, десятки человек в очереди за прессой, огромные живописные афиши на глухих стенах домов, футбол на пустыре. Герои пьют газировку из автоматов, покупают пирожки, которые продавец заворачивает в кусочки крафтовой коричневой бумаги. У Мавзолея Ленина стоят часовые в валенках. На автобусе № 89 табличка: «Едет без кондуктора». Как раз в годы съемок фильма общественный городской транспорт переходил на новую систему: вместо кондукторов появлялись специальные устройства, куда надо было бросить 5 копеек и отмотать билет.

Путь к зрителю у картины был трудный. На встрече с деятелями культуры в Кремле Хрущёв обрушился на нее с критикой: «Даже наиболее положительные из персонажей фильма — трое рабочих парней — не являются олицетворением нашей замечательной молодежи. Они показаны так, что не знают, как им жить и к чему стремиться. И это в наше время развернутого строительства коммунизма!»

Фильм был действительно не идейный, а философский, лиричный. Персонажи размышляют о дружбе, верности, любви. Особенно Хрущёва взбесил финал: главный герой «встречается» с отцом, погибшим на фронте. Сергей спрашивает, как ему, 23-летнему, жить. Отец отвечает: «А мне 21. Ну как я могу тебе советовать?» Пришлось переснимать, и в новом варианте отец говорил: «Я тебе завещаю Родину, и моя совесть до конца чиста перед тобой». Хуциев потом признавался: невероятно устал переделывать фильм по указке Хрущёва.

Справедливость восстановили только в перестроечное время. Комиссия по конфликтным творческим вопросам при Союзе кинематографистов СССР в 1988 г. постановила восстановить авторскую версию «в связи с тем, что «Застава Ильича», бесспорно, является ключевым произведением экрана начала 1960-х гг.».

Читайте также:

- Как Брежнев встречал д’Эстена, и кто был королем британских чартов. Этот день в истории: 14 октября

- Кто был первым кутюрье, и почему Афоню сыграл Куравлёв, а не Высоцкий. Этот день в истории: 13 октября

- Первый Октоберфест, похороны Арманд и ботинок Хрущёва. Этот день в истории: 12 октября

Смотрите также: