Человек теряет сознание, сделав четыре-шесть вдохов. Что еще рассказали студентам журфака БГУ в Музее огня

Студенты журфака БГУ посетили Музей огня при Минском городском управлении МЧС. Он включает в себя три зала: лекционный, исторический и детский. Как вести себя во время бедствия, и когда в столице появилась первая пожарная часть — читайте в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

— С начала 2025 года в Беларуси произошло 4 796 пожаров: были сожжены более тысячи домов, квартир, машин, построек, погибло 374 человека, — поделилась статистикой начальник сектора пропаганды безопасности жизнедеятельности центра пропаганды и социокультурной деятельности Минского городского управления МЧС Ирина Уласевич. — Пожарные не только тушат огонь, но и оказывают первую помощь пострадавшим людям, животным, ликвидируют ДТП, утопления, суициды и прочие происшествия.

При пожаре в воздух выделяются 79 токсических веществ. Они скапливаются у потолка, поэтому спасаться нужно ползком. Человек теряет сознание в задымленном помещении, сделав четыре-шесть глубоких вдохов. Если выход далеко, нужно добираться до двери, прикрыв рот и нос тряпкой, полотенцем, шарфом или рукавом. После выхода из горящего здания нужно вызвать спасателей по номеру 101 (МЧС) или 112 — единому номеру экстренных служб.

В опасных ситуациях самое главное — не паниковать и быстро принимать решения. Пожары часто случаются из-за включенных в розетку устройств, поставленных заряжаться ночью. Мобильные телефоны лучше заряжать до отхода ко сну или после пробуждения.

Самый большой пожар случился в Минске летом 1881 года. Тот период был довольно засушливым и жарким. Возгорание произошло на складах, где хранились скипидар, смола, нефть. Причина — неосторожное обращение с огнем. Деревянные дома с соломенными крышами воспламенились быстро.

О том, что город начинает гореть, людей предупреждали, ударяя в набат. Первая пожарная часть появилась в Беларуси в 1853 году. В ней числились 48 пожарных и трое офицеров. Простой люд также помогал тушить пламя.

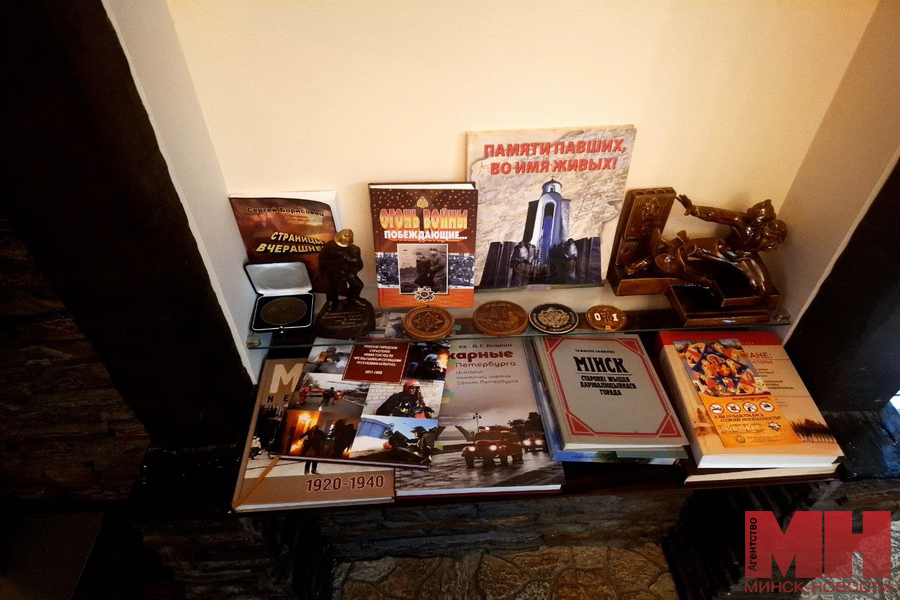

Во время экскурсии по музею студентам показали макет старого города, они поработали с ручным насосом. Примечательно, что первые рукава для насосов шились из одежды. Когда пожарных машин не было, использовали бочки с водой (от 400 до 600 литров помещалось в одну) — их перевозили на телегах.

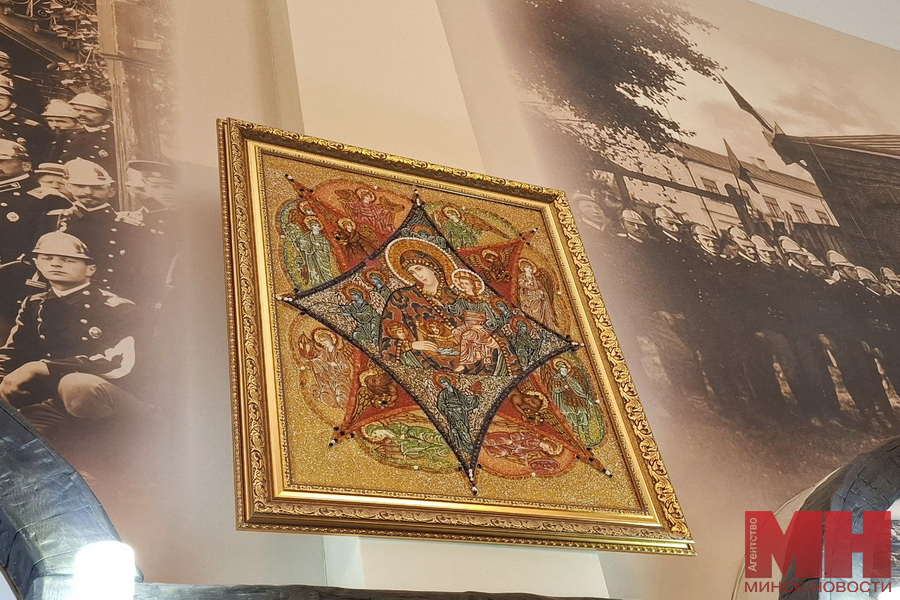

На стене музея висит икона Неопалимая Купина. Подобные священные изображения находятся во всех пожарных частях Беларуси и России. В центре зеленой звезды изображена Богородица с младенцем. Зеленый цвет — символ жизни. В руках у Матери Божьей лестница — символ спасения.

В третьем, детском зале, студентам рассказали, как важно не оставлять малышей до шести лет без присмотра родителей. В доме много техники — что угодно может вспыхнуть. В этом случае виноваты будут родители.

Кстати, в зале есть занимательная экспозиция: стенд с вещами, которые стали причинами возгораний. Начиная от телефонов, заканчивая микроволновой печью.

— Это здорово, что студенты могут узнать, как работают спасательные службы, не только на лекциях у преподавателя, но и в выездном формате, на территории МЧС. Впечатлила подача экскурсовода, ее работа с аудиторией. Для себя я узнала, как появились первые пожарные станции. Больше всего запомнился макет старого Минска, — поделилась впечатлениями студентка журфака БГУ Станислава Никонович.

Фото автора

Читайте также:

- История пожарного дела Беларуси, каланча и уникальная диорама. Рассказываем тайны «Музея огня»

- От истории к современности: что можно увидеть в Музее огня

- «Классный час с…» городской службой МЧС: серьезный разговор на чрезвычайные темы

Смотрите также: