Что изменилось после воссоединения Западной Беларуси и БССР в 1939 году

В 1939 году произошло воссоединение Западной Беларуси с БССР. Какие произошли изменения для жителей региона — читайте в материале корреспондента газеты «Минский курьер».

То есть даром

Второго ноября 1939 года Верховный Совет СССР удовлетворил просьбу Народного Собрания Белоруссии из 926 депутатов и включил Западную Беларусь в состав Союза с воссоединением ее с БССР.

В регионе преобладало сельское население. Конечно, на карте было 39 городов, но в 18 из них проживало не более 5 тысяч человек. Относительно крупные — Гродно (48 500 жителей), Брест (47 500) и Пинск (32 000). А самый большой — Белосток (107 650).

В первые месяцы прошел слух, что любые участки земли в сельской местности отнимут и передадут колхозам. На деле советская власть не спешила с коллективизацией на новой территории. Напротив, экспроприировав земельные участки у «осадников» (польские военные, получившие в 1921 году земельные наделы в отчужденной Западной Беларуси), раздали их белорусской бедноте. Повсеместно о колхозах речь зашла только после Великой Отечественной.

До воссоединения доходы населения в регионе были самыми низкими в Польше. Высшие учебные заведения отсутствовали. Обучение в школах было платным: в государственных — 200–300 злотых в год, в частных — 500–900. Например, зарплата бухгалтера составляла 300 злотых в месяц. Эта должность считалась престижной, получить ее мог далеко не каждый белорус. Советская власть приняла все школы на содержание за счет госбюджета. В конфискованных особняках помещиков открывали новые. Обучение велось преимущественно на белорусском языке. Прежде всего это было связано с тем, что детвора владела белорусским и польским, а знание грамматики русского оставляло желать лучшего. В Гродно, Пинске, Барановичах открыли педагогические институты, медицинские училища, фельдшерско-акушерские, фармацевтические курсы. За обучение денег никто не требовал. К тому же поощрялось поступление молодых людей из Западной Беларуси в институты и университеты СССР. Все знали, что в Польше существовали определенные ограничения в учебе не только для белорусов, но и для лиц еврейской национальности. Поэтому в советских вузах, возможно, по некоему распоряжению, к ним проявляли лояльность. Например, еврейку Эстер Гольдберг из Белостока не приняли в Московский институт философии, литературы и истории, хотя баллы у нее были такие же, как у некоторых других абитуриентов. Председатель Всесоюзного комитета по высшему образованию Сергей Кафтанов, узнав о прецеденте, приехал в ректорат и гневно заявил, что случай попахивает царским антисемитизмом. Девушку мгновенно зачислили.

Радовала и ситуация с медицинским обслуживанием. Конечно, больницы, амбулатории, диспансеры оставляли желать лучшего, но они работали на безвозмездной основе — еще один повод для ликования, так как ранее на посещение доктора приходилось копить.

Культуру — в массы

Во многих городах открыли драматические театры. Причем в Гродно спектакли шли на польском языке. Переводили пьесы русских и зарубежных классиков. Польский театр БССР летом 1941 года гастролировал в Минске. 21 июня, в субботу, в помещении Белорусского государственного театра (ныне театр имени Янки Купалы) показывали «Женитьбу Фигаро».

Распахивали двери музеи, филармонии, музыкальные и художественные училища. Начали вещание радиоузлы. Приступили к работе редакции областных и районных газет на русском и белорусском языках. Особо поощряли деятелей, подвергавшихся репрессиям при польском правительстве. Максим Танк два раза оказывался в польских застенках — его приняли в Союз писателей СССР.

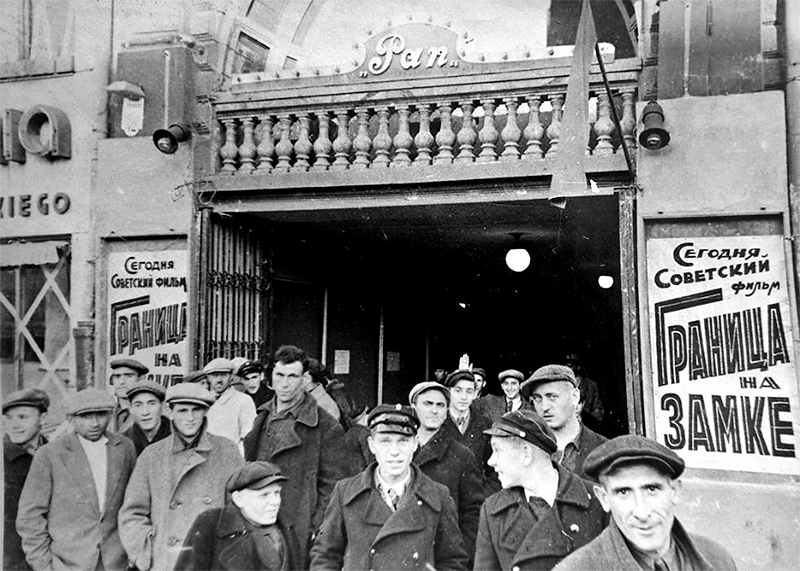

До сентября 1939-го в польских кинотеатрах демонстрировали ленты местного производства. Репертуар сменился на советские картины. Во все села и даже на хутора выдвинулись кинопередвижки, чего ранее не бывало в II Речи Посполитой. Зимой картины в глубинку доставляли на санях.

Набраться терпения

На начальном этапе для населения устроили кооперативный рай. Областные комитеты КП(б)Б выдавали лицензии на мелкую частную торговлю, ремонт и изготовление обуви, фотоуслуги. Открывались артели. Конечно, предприятия, банки национализировали. Иногда бывших владельцев назначали директорами.

Имел место тотальный дефицит товаров. Старые схемы поставок перестали существовать. Доставка с востока республики и страны давала сбои. План по ней не выполняли. А когда поезда с продуктами прибывали, в первое время их частично разворовывали. За первое полугодие 1940-го только в Белостоке раскрыли 342 кражи из вагонов, что было опубликовано в прессе. Возник черный рынок. Бывшие владельцы крупных национализированных магазинов припрятали товары и подпольно ими торговали. Кандидат исторических наук Янина Карпенкина из московской Высшей школы экономики в своей диссертации писала: «Летом 1940 года прокурор Зельвенского района Гродненской области Шапиро организовал прямо в здании суда торговлю промтоварами, которые конфисковал у торговки Ратнер в качестве вещественных доказательств. Зато сотрудник оперативно-чекистской группы из Вилейки А. А. Богачук, наоборот, отличился: был представлен к ордену «Знак Почета» за вскрытие 1 180 сейфов польских контрреволюционеров-торговцев продтоварами».

И все же если продукты доходили до государственных прилавков, то нормы продаж по состоянию на октябрь 1940-го были часто в 1,5, а то и в 4 раза выше, чем в остальных регионах СССР.

В первые несколько месяцев переходного периода разрешали хождение польского злотого. В декабре 1939 года это закончилось. Гражданин мог обменять на советские рубли не более 300 злотых по курсу 1:1. Чтобы не порождать махинаций, о запрете на польские деньги объявили в газетах за день до введения меры — 20 декабря. Таким образом, имевшиеся накопления в злотых обесценились. В советских купюрах 300 рублей тогда — среднемесячная зарплата учителя со стажем.

Глобальные социальные изменения невозможно провести идеально. Но в целом жители получили немало преференций, избавились от ущемления в правах по национальному признаку. Перетерпеть временные неурядицы они были готовы. Главное, у них появилась надежда на будущее.

Фото из интернета

Еще материалы рубрики:

Когда Советский район был еще Ворошиловским. Посмотрели забытые киноленты с главным героем — Минском

Что ожидало Минск, если бы 17 сентября 1939 года польский поход РККА не состоялся

Музыкальный талисман «Песняров» и «Верасов». Каким был композитор Юрий Семеняко