Что Лист играл Сталину, и о чем Шолохов советовался с Брежневым. Этот день в истории: 30 июля

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 30 июля в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1830 год. Во Франции завершилась Июльская революция, покончившая с монархией Бурбонов

Июльская революция началась 27 июля 1830 года, когда жители Парижа, включая рабочих, студентов и буржуа, вышли на улицы в ответ на реакционные указы короля Карла X. Эти указы ограничивали свободу прессы, распускали оппозиционное Национальное собрание и вводили новые ограничения для избирателей, усиливая недовольство широкой публики.

Между протестующими и полицией вспыхнули вооруженные столкновения, а уже 28 июля в Париже были возведены сотни баррикад, ставших символами народного сопротивления. 29 июля революционеры взяли под контроль ключевые правительственные здания, в том числе дворец Тюильри, резиденцию короля.

30 июля Карл X подписал акт отречения от престола, корона была вручена герцогу Луи-Филиппу Орлеанскому. 9 августа он принял присягу и стал Луи-Филиппом I, королем французов.

Правление Луи-Филиппа называют Июльской монархией — оно осуществлялось с опорой на либеральную буржуазию и имело более демократический характер по сравнению с предыдущим режимом. Однако это правление не удовлетворило ни радикально настроенных республиканцев, ни ультрароялистов, из-за чего политическая нестабильность сохранялась.

Эхо Июльской революции прокатилось по всей Европе. Вдохновленные успехом французов, национальные и либеральные движения активизировались в Польше, Германии, Италии и других местах. А в Бельгии началась национальная революция, которая привела к отделению страны от Нидерландов.

Созданный после Наполеоновских войн Австрией, Пруссией и Россией Священный союз, направленный на поддержание монархического порядка и подавление революций, оказался неспособным эффективно противодействовать подъему либерально-демократических и национально-освободительных движений на континенте.

1935 год. Британское издательство «Пингвин» выпустило первую книжку в мягкой обложке — покетбук (pocketbook — карманная книга)

Основатель издательства Аллен Лейн решил пойти на рискованный шаг. Он предложил владельцу крупной сети магазинов «Уордсворт», мистеру Клиффорду Прескотту, продавать книги в мягких обложках вместе с мелкими товарами первой необходимости. Книги, по плану Лейна, должны были соседствовать на одной полке с носками, бельевыми веревками и прищепками. Прескотт сомневался: задумка казалась ему безумной. Но мнение миссис Прескотт перевесило чашу весов в пользу предложения Лейна. Оно показалось даме очень интересным. С легкой руки жены бизнесмена участь мягкой обложки была решена.

На следующий год Лейн приступил к массовому выпуску печатной продукции этого типа, что, по существу, произвело революцию в издательском деле. Книжки за счет фактического исключения операции переплета стали намного дешевле обычных. Чрезвычайно удобные для чтения, как правило почти карманного формата, с броскими обложками, упрочненными обтяжкой из прозрачной синтетической пленки, они стали раскупаться неслыханными тиражами.

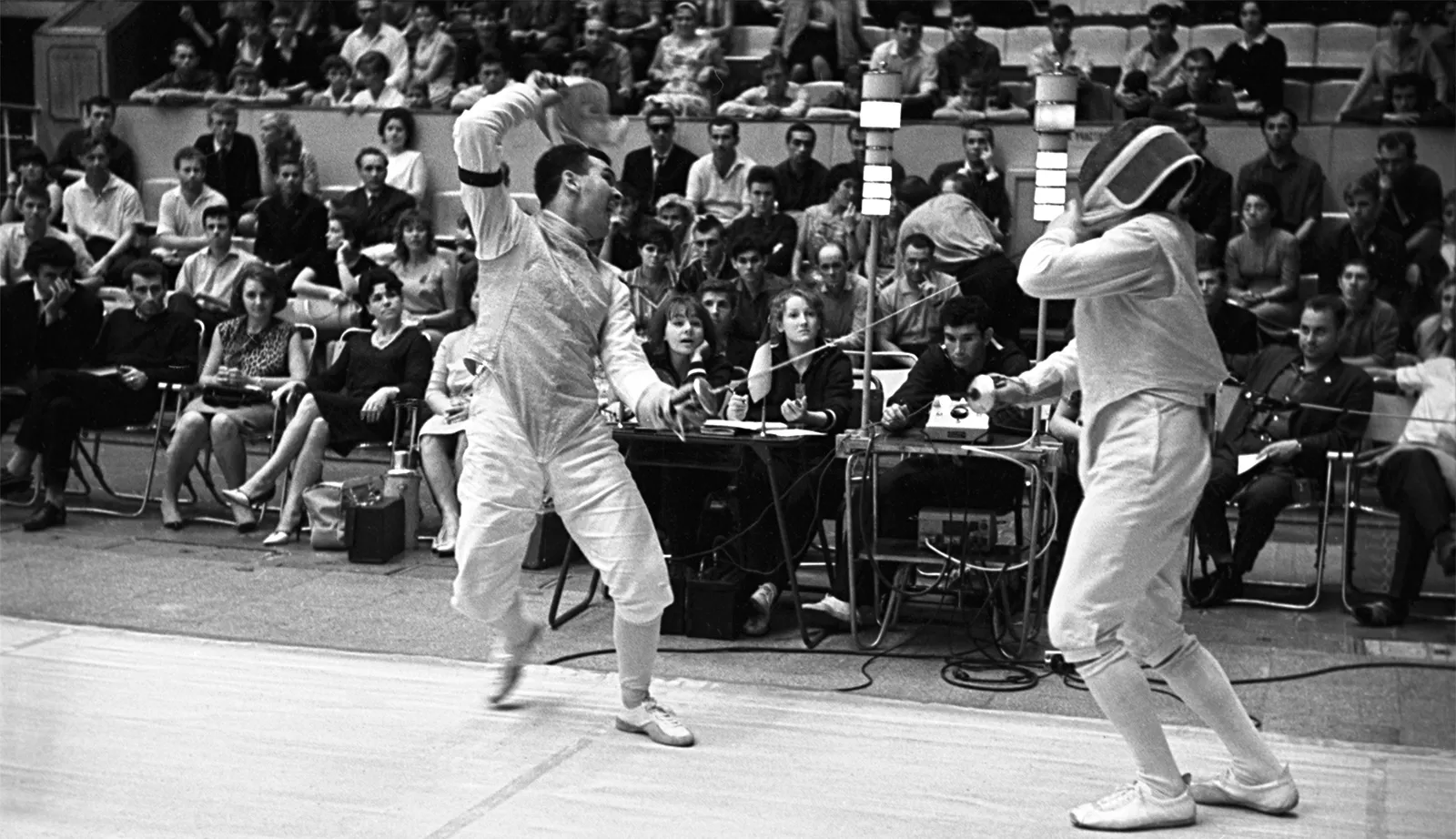

1940 год. Родился выдающийся фехтовальщик Алексей Никанчиков, пятикратный чемпион мира и серебряный призер Олимпиады в Мехико

Он родился в поселке Ягодное Магаданской области, где служил отец-военный, и в детстве вместе с семьей переехал в Москву. Начинал с рапиры, затем освоил шпагу. После школы поступил в престижную Бауманку, но принял предложение белорусского тренера Германа Бокуна и переехал в Минск, где стал студентом Белорусского института физкультуры. В Минске он встретил свою вторую половинку: его супругой стала тоже шпажистка — Диана Ясюкевич, будущая трехкратная чемпионка мира, еще одна ученица Бокуна.

«Поначалу наши с ним спортивные успехи распределялись примерно поровну, — рассказывал в интервью агентству «Минск-Новости» серебряный призер Олимпиады в Мехико Юрий Смоляков. — То он выигрывает серьезные соревнования, то я. Однако именно Лешу признали лучшим шпажистом планеты на чемпионате мира в Москве в 1966 году. Причем в составе сборной СССР взяли командное «серебро» мы с ним оба, а в состязаниях женских дружин поднялись на верхнюю ступень пьедестала его жена Диана и наша землячка Таня Самусенко. Это невероятный триумф для белорусской школы фехтования».

После турнира в Москве Диана завершила карьеру и занялась воспитанием сына, тогда как Алексей в один миг стал звездой мирового фехтования и, казалось, только начинал свой путь.

«Этого огромного, 194 см ростом, человека с оттопыренной по-детски нижней губой в сборной любят все, — писал в июле 1967 года обозреватель «Советского спорта» Игорь Образцов. — Алексей — самый добродушный и доброжелательный человек в команде. Откуда в его характере такая мягкость — абсолютно непонятно… В юности у него была Чукотка, то ее место, где самый край; мелкая вода Ледовитого океана и по ней охота вдвоем с отцом на нерпу… Человек там становится похожим на Чукотку, жестким, как бивень моржа, охотничий трофей Алексея. Но один лишь бивень и взял с собой из заполярного детства Никанчиков».

На Олимпиаду-68 Алексей ехал в ранге действующего чемпиона мира, но из-недавно перенесенной операции на коленном суставе не смог выступить в полную силу и довольствовался лишь серебряной наградой в командном первенстве. В Минск Никанчиков вернулся с твердым намерением выиграть следующие Игры. Постолимпийские турниры подтвердили, что в Мехико случилось досадное недоразумение: на следующих трех чемпионатах мира Никанчиков взял два золота и два серебра. В 1970-м он удостоился приза Робера Фейерика Международной федерации фехтования за благородство и честность в спортивной борьбе.

Но до Мюнхена-72 Алексей не дожил. 29 января 1972 года единственный в СССР шпажист, которому удалось стать трехкратным чемпионом мира в личном первенстве, задохнулся угарным газом в гараже, в салоне собственной «Волги».

«Никанчиков — образец классического фехтовальщика. Его филигранные движения и техническое мастерство вызывали восхищение. Он был настоящим спортсменом и никогда не занимался жульничеством и показухой, которые процветают в современном спорте. Трагедия лишила фехтование человека, который блистал на дорожке, а за ее пределами делал честь своей стране дружелюбным характером и учтивостью», — откликнулась на смерть 31-летнего спортсмена лондонская газета The Times.

1945 год. В американском журнале Time вышел материал «Потсдамский менуэт», рассказывающий об атмосфере, в которой проходила встреча лидеров «Большой тройки»

Потсдамская конференция — третья и последняя встреча руководителей трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне: СССР, Великобритании и США, — проходила в пригороде Берлина с 17 июля по 2 августа. Американский журналист писал:

«<…> На краю парка Сан-Суси сохранились до наших дней бревенчатые дома, милые своей старомодностью, построенные королем Фридрихом-Вильгельмом III для своих русских музыкантов. Теперь в них квартируются красноармейцы. Рядом проходит дорога, на которой тридцатилетнего Джона Куинси Адамса, <будущего президента, а в ту пору> первого посланника США при прусском дворе, ехавшего к месту назначения, остановил гвардейский офицер. Когда Адамс представился, прусский гвардеец осведомился: что это за государство такое — Соединенные Штаты, и где оно находится?

Сегодня главным человеком в Потсдаме стал человек «низкого происхождения» из миссурийской глубинки по имени Гарри Трумэн. Потомок Мальборо Уинстон Черчилль и советский диктатор Иосиф Сталин попросили президента США председательствовать на конференции «Большой тройки». Как-то после официального банкета для своих коллег Трумэн сел за фортепиано и сыграл им менуэт. В комнате незримо присутствовал и один немец — автор музыки Людвиг ван Бетховен, ненавидевший прусский дух.

Иосиф Сталин пришел на банкет, устроенный Трумэном, в мундире цвета хаки с алыми погонами и золотой звездой Героя Советского Союза на кителе. Черчилль, у которого сталинский мундир в Ялте вызвал острую зависть, вспомнил, что почетное звание Лорда-хранителя Пяти портов дает ему право носить военную форму такого же светло-бежевого цвета, и не преминул надеть ее на банкет. Трумэн появился в коричневом деловом костюме. Из других 15 приглашенных все, кроме адмирала Уильяма Д. Леги, тоже были в штатском.

После ужина за фортепиано сел сержант армии США Юджин Лист. Его отец родился в России и в своих краях считался лучшим танцором… При составлении программы концерта Лист уделил особое внимание Сталину: он сыграл Чайковского, три прелюдии Шостаковича, несколько волжских, кавказских и казачьих народных песен. Сталину исполнение понравилось. Он подошел к Листу, пожал руку, выпил за его здоровье и попросил сыграть что-то еще. Потом Сталин и Трумэн уединились в углу с личными переводчиками <…>

Банкет у Трумэна несколько оживил ход конференции, начавшейся без спешки, ни шатко ни валко. Первым на самолете в Германию прибыл Трумэн. Чуть позже прилетел Черчилль. Сталин опоздал на сутки — он ехал на поезде. По пути его следования русские приказали задернуть занавески и закрыть ставни во всех домах. Немцам не разрешили увидеть человека, чьи солдаты перебили больше половины «молодых волков» Гитлера <…>

Некоторые говорят, что Трумэн привез в Потсдам «чертежи» будущего устройства Европы; другие — что большую часть конкретных вопросов, естественно, поднимают Черчилль и Сталин. Но что происходит на самом деле, не знает никто. За первую неделю конференции изнывающие от любопытства 150 журналистов, обосновавшиеся в Берлине, не получили из Потсдама никаких политических новостей <…>

Английские, французские и даже немецкие домохозяйки судачат по поводу историй о клубнике, бифштексах, швейцарских часах и прочей роскоши, которой окружила себя «Большая тройка» и ее свита. Впрочем, в разбомбленном Кройдоне миссис Джин Бакстер, стоя в очереди за продуктами, высказала другое мнение: «Если все это поможет им решить, как сделать наш мир лучше, мне не жалко».

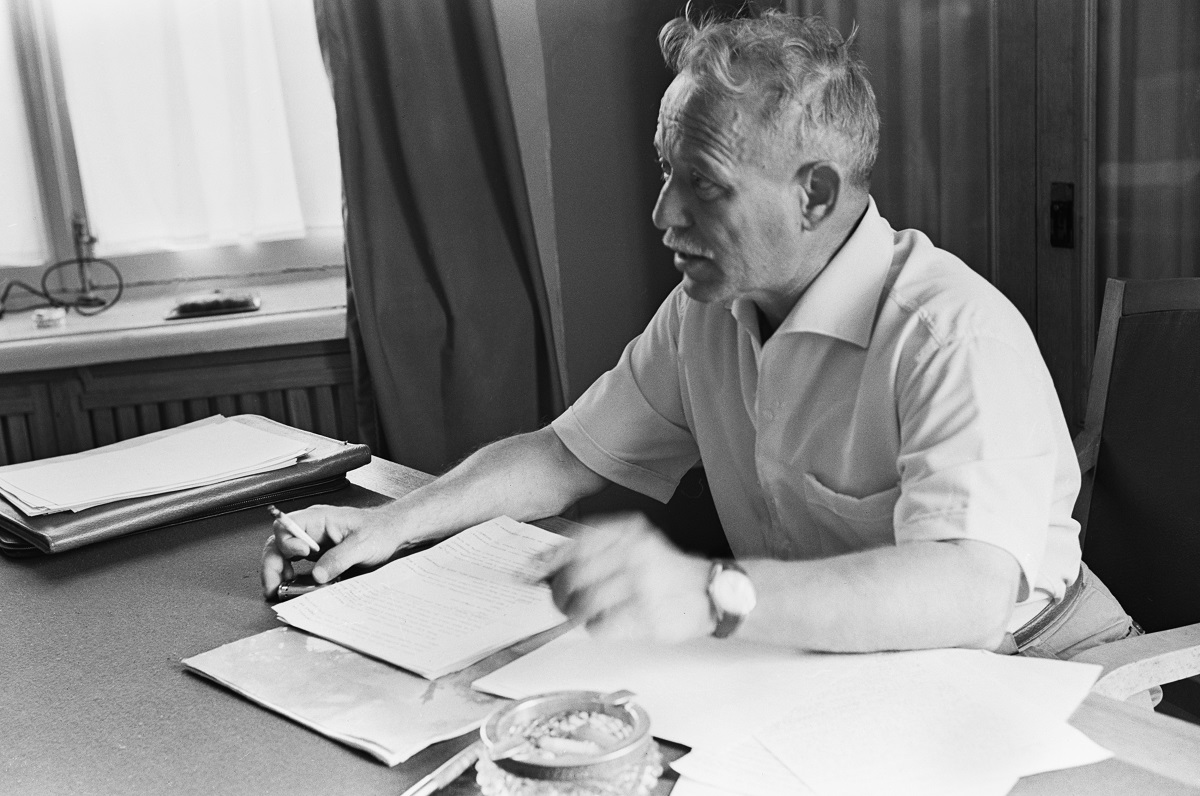

1965 год. Михаил Шолохов обратился с письмом к Леониду Брежневу, в котором спрашивал совета по поводу вероятного присуждения ему Нобелевской премии

Фото: Василий Турбин/ТАСС

«Дорогой Леонид Ильич! Недавно в Москве был вице-президент Нобелевского комитета. В разговоре в Союзе писателей он дал понять, что в этом году Нобелевский комитет, очевидно, будет обсуждать мою кандидатуру <…>.

На всякий случай, мне хотелось бы знать, как президиум ЦК КПСС отнесется к тому, если эта премия будет (вопреки классовым убеждениям шведского комитета) присуждена мне, и что мой ЦК мне посоветует? <…>».

В Политбюро посоветовали Шолохову премию взять.

Такое обращение маститого писателя к руководству страны не выглядит странным, если учесть то, какой скандал вызвало присуждение Нобелевской премии Борису Пастернаку в 1958 году. Тогда после яростных споров в ЦК Пастернаку было велено отказаться от премии. Сам факт ее присуждения подавался чуть ли не как идеологическая диверсия против Советского Союза. Отсюда и желание Шолохова заранее прояснить ситуацию, и осторожность в формулировках.

К слову, переписка писателя и генсека началась не в тот день, знакомы они были еще с войны. Дочь Шолохова Светлана рассказывала:

«Они встретились на Украинском фронте. Оба полковники, они случайно пересеклись в одном из разбитых городков… Они отыскали единственное уцелевшее здание, чтобы переночевать. Дальше ехать было опасно — можно было попасть на минное поле. И вот папа и Леонид Ильич легли на большом широком столе на одну шинель, другой укрылись. Так и переночевали. Спустя годы отец узнал в новом генсеке полковника, с которым разделил ночлег. Напомнил Леониду Ильичу о том моменте. И они перешли на «ты». Но папа к Брежневу относился скептически. Ему не нравилась эта показушная любовь вождя к наградам и объятиям».