Что представляла собой линия Сталина, и как она помогла задержать врага в начале войны

Линия Сталина — почти 2 000 км от Карелии до Черного моря. Зачем строили этот комплекс оборонительных сооружений, и как он помог задержать врага в начале Великой Отечественной войны, читайте в материале агентства «Минск-Новости».

Напрасный труд

Первая половина ХХ века в Европе, России, а затем в СССР прошла либо в состоянии войн, либо в их ожидании. Это сегодня нажатием клавиши в воздух поднимают ракеты и дроны, способные преодолеть тысячи километров, уничтожить заданные цели. А в 1920-е годы, учитывая опыт Первой мировой, полководцы, учившиеся на примерах тактики и стратегии батальных сражений XIX столетия, решили, что, выстроив на пути потенциального противника бетонный забор с полукапонирами для орудий и амбразурами для пулеметов, можно как-то повлиять на ход войны.

Линия Мажино

Почти одновременно в середине 1920-х во Франции начали создание линии Мажино, а финны затеяли возведение линии Маннергейма. В СССР занялись тем же, назвав сооружение незатейливо: «Линия укрепленных районов на государственной границе». Название «Линия Сталина» в Советском Союзе не использовали. Это выдумка латвийских журналистов конца 1930-х годов, перекочевавшая потом в английскую прессу, а позже в мемуары генералов вермахта.

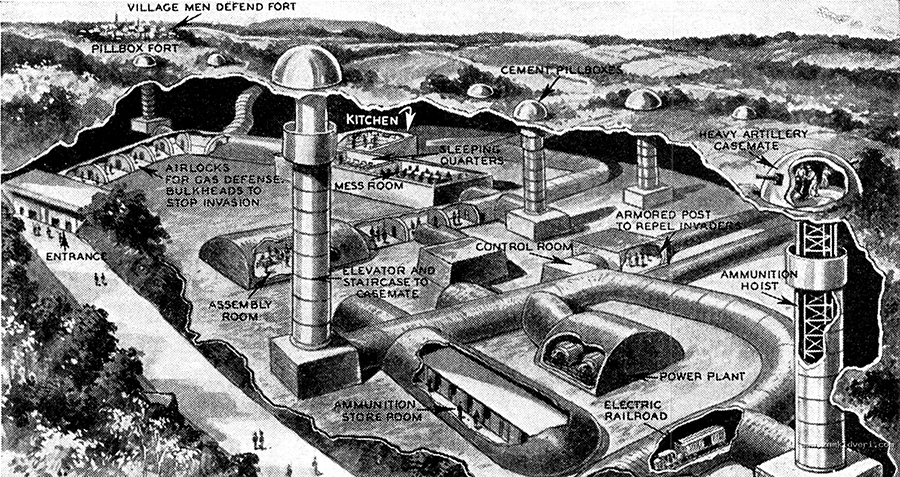

Линия Мажино действительно была почти непрерывной. По инициативе военного министра Франции Анри Мажино, в честь которого назвали объект, генеральная полоса обороны имела протяженность 400 км. Французы проложили более 100 км галерей под землей, установили 2 500 бронебашен. Для доставки вооружения и продуктов провели 900 км железнодорожных и автомобильных веток. Помимо генеральной полосы обороны, сгруппировали дополнительные сооружения, входившие в общую систему строений. Таким образом, протяженность линии Мажино составляла 1 150 км с 118 фортами, 750 казематами, 102 убежищами и казармами. Все подземные постройки оснастили вентиляцией, канализацией, водопроводом.

А теперь сухая статистика: линия Мажино имела 7,7 сооружения на километр, а линия Сталина — 0,7–1,4. Таким образом, советский проект очевидно слабее. Тем не менее, забегая вперед, нужно отметить, что проект Анри Мажино немцы легко миновали, а на отдельном участке линии Сталина им пришлось задержаться на два месяца.

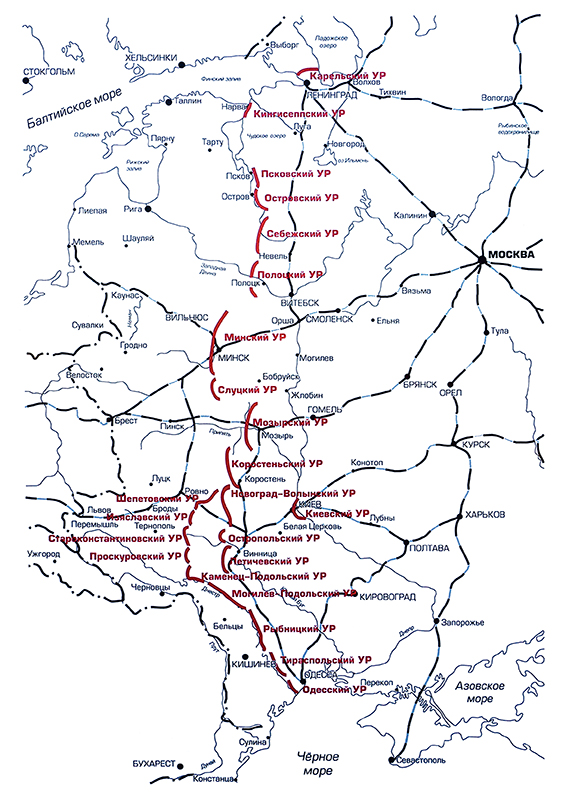

Берия в гневе

Оборонительная линия в СССР, которую позже неформально назвали линией Станина, на деле не являлась единым, тянущимся вдоль границ сооружением. Если взглянуть на карту, постройки располагаются своеобразным пунктиром от Карельского перешейка до берегов Черного моря. Протяженность фортификационной линии — 1 850 км.

Укрепрайоны (УР) на самых важных направлениях должны были удерживать агрессора до подхода основных сил. Когда в 1928 году в СССР начинали строительство, никто не думал о блицкриге (переход на следующую линию обороны до победы на предыдущей) как о возможной стратегии врага. Считали, что, пока войска государства, объявившего войну, пересекут границу, успеют соединить сооружения окопами, сделать заграждения на переднем крае, заминировать мосты. Ведь в 1920-е еще не существовало быстроходных танков, истребителей и бомбардировщиков, которыми массово вооружились армии к 1941 году.

На территории БССР первыми появились Минский, Полоцкий и Мозырский УРы. В 1938-м — УР под Слуцком. Наибольшее число долговременных огневых точек (дот), долговременных оборонительных сооружений (дос), капониров сделали в Минском укрепрайоне: 33 артиллерийских, 114 противотанковых, 401 пулеметный. Стоит напомнить, что граница с Польшей находилась тогда всего в 40 км от Минска. Путь на Москву лежал через столицу БССР, и защите этого направления уделяли особое внимание.

Конечно, Советский Союз имел свои слабые места в системе строительства. Во Франции, в Германии, несмотря на катаклизмы начала ХХ столетия, сохранилась многовековая инженерная школа. А из СССР тысячи специалистов бежали за границу после революции. Кто-то погиб в Гражданскую или Советско-польскую войну либо был репрессирован. Новая инженерная школа возрождалась на осколках прежней не так стремительно. К тому же вместе с началом строительства линии обороны началась первая пятилетка — возведение промышленных гигантов, каналов, электростанций.

Сил и кадров на все не хватало. Готовые сооружения часто оставляли желать лучшего. Нередко они не имели водяных скважин и канализации. Видимо, строителям казалось, что в лесу туалет везде. Не приходило в голову, что во время боев люди могут не иметь возможности выйти из фортификационных сооружений неделями. Например, в начале 1937 года командующему Белорусским военным округом Иерониму Уборевичу указывали на недостатки при строительстве УРа под Минском.

Проблем хватало и на других участках. Позже назначенный шефом НКВД СССР Лаврентий Берия, после проверок УРов его подчиненными, писал Ворошилову в Наркомат обороны: «Несмотря на долгое строительство и дооборудование Псковского и Островского УР, они не могут считаться в настоящее время боеспособными. Из-за неправильно спроектированного и построенного оборудования большинство дотов не могут использоваться войсками. Около половины сооружений на 20–40 см заполнены водой, появившейся из-за неправильной оценки глубины грунтовых вод. В то же время водопровод не работает. Электрооборудование укрепрайонов отсутствует. В жилых помещениях УР высокая влажность и спертый воздух. Вентиляция отсутствует. Центры снабжения УР не построены. Продовольственные склады отсутствуют. Из-за неграмотного планирования УР их огневые сооружения не могут вести огонь на дальность более 50–100 м, местность имеет бугры, овраги и не вырубленные леса. Дос № 3 Псковского УРа установлен на склоне оврага и не может быть замаскирован из-за постоянных оползней, а имеющийся в нем орудийный полукапонир бесполезен, так как располагается ниже уровня окружающей местности. Амбразуры дотов рассчитаны на применение пулеметов «Максим», но оборудованы станками неизвестной конструкции, предназначенными, скорее всего, для пулемета Гочкиса, давно снятого с вооружения. Орудийные полукапониры не оборудованы броневыми заслонками и служат источником проникновения в дот талых вод и осадков. Артиллерийское вооружение УР состоит из 6 устаревших полевых орудий 1877 года, к которым нет снарядов. Охрана территории УР не ведется. В ходе работы комиссия неоднократно встречала местных жителей, проходивших в непосредственной близости от огневых сооружений для сокращения пути между поселками».

Уже не прогулка

В сентябре 1939-го произошло воссоединение БССР с Западной Беларусью. Теперь столица республики находилась в 400 км от польской границы. Также в 1939-1940 годах в состав СССР вошли Западная Украина, Прибалтика и Бессарабия. Линию Сталина частично законсервировали. Она оказалась не в приграничье. На 300 км западнее начали строительство линии Молотова. Именно Молотов подписал пакт, в результате которого границы переместили. Отсюда и название линии. Оно считается народным: официально никто не присваивал новым сооружениям имя формального главы советского государства. Линия тянулась от Балтийского моря до Карпат.

Строительство развернулось в 1940-м. Как раз в этот период, 12 марта 1940 года, завершилась советско-финская война. Отечественные инженеры смогли внимательно изучить достоинства и недостатки линии Маннергейма, чтобы использовать знания в работе над новыми укрепрайонами. Например, финская линия состояла из узлов обороны, расстояние между которыми составляло 8–10 км. В СССР, как мы помним, все было основано на ином принципе: укрепрайоны протяженностью в среднем около 70 км базировались на довольно большом расстоянии друг от друга. Не все советские капониры, в отличие от финских, были оснащены противотанковым вооружением. В то же время из минусов специалисты отметили отсутствие в стенах некоторых финских дотов жесткого армирования. То есть перед заливкой бетоном строители не делали металлический каркас, а возводили по старинке, с помощью одной лишь опалубки, из-за чего защитные здания становились более уязвимыми. Проще говоря, они были не железобетонными, а бетонными.

На линии Молотова только в Брестском укрепрайоне намеревались возвести 380 досов, а в Гродненском — 606. К июню 1941 г. завершили лишь около 15 % работ от запланированных.

22 июня 1941-го часть дотов в приграничных УРах была занята советскими гарнизонами. Немцы обходили и взрывали эти сооружения. 12 дней держал оборону штабной дот, в котором 25 бойцов под командованием лейтенанта Ивана Федорова отстреливались, уничтожив немало фашистов. Но в целом линия Молотова не стала для нацистов сложным препятствием.

А вот линия Сталина в Минском УРе доставила им хлопот. В связи с близостью от столицы БССР ее не законсервировали и не перенаправили оружие из ее сооружений на новую границу. На Минск двигались 7, 20 и 12-я танковые дивизии вермахта. Фронт протяженностью 50 км прикрывала лишь одна советская 64-я стрелковая дивизия. Тем не менее гитлеровцы, помня легкую победу на линии Мажино, пребывали в панике. В рапорте, направленном в Берлин из штаба 12-й танковой дивизии вермахта, говорилось, что западнее Заславля под Минском на подавление 26 советских дотов ушло трое суток. Эти точки были отлично замаскированы, имели сектора обстрела, которые перекрывали друг друга. В зонах обстрела находились и подступы к ним. У каждого сооружения — по три амбразуры, а для наблюдения изнутри военные использовали перископы. Казематы объединены не были. Приходилось уничтожать каждый дот по отдельности. Далее гитлеровцы повествовали, что все зависело от командиров дотов. Одни группы внутри помещений сражались до последнего бойца. Другие замыкали амбразуры и шли в лобовую атаку. Третьи занимали позиции в полях и отстреливались. Бывали и доты, в которых бойцы затихали после первого прямого попадания. А когда штурмовые группы думали, что с большевиками покончено, с их стороны вдруг открывался шквальный огонь в упор.

Немцы рекомендовали для уничтожения фортификационных сооружений обязательно использовать саперные группы или 150-миллиметровые орудия. Стены не всегда выдерживали удары тяжелой артиллерии. В Минском укрепрайоне бои шли до 29 июня. По немецкой статистике, защитникам удалось уничтожить 210 их танков. По советской — около 300. Такого поворота событий после бравого марша по Европе фашисты не ожидали.

Война будет долгой

Полоцкий укрепрайон тоже был частью линии Сталина. Там сражались с танковой группой Германа Гота. Пока часть его танков билась под Минском, он отправил отдельную танковую команду в сторону Полоцка, по законам блицкрига. Туда же, под Полоцк, благодаря задержке вермахта в боях под Минском успели прибыть советские стрелковые дивизии 22-й армии Федора Ершакова, а также дивизия полковника Алексея Зыгина. Когда часть танковой группы Гота добралась до Полоцкого района, фашисты потеряли бдительность, так как за 200 км пути не встретили никакого сопротивления, не видели советских частей. Неожиданно по ним нанесли удар гаубицы майора Колоколова. Одни гитлеровцы успели унести ноги, оставшиеся сдались в плен без сопротивления.

3 июля Гот подтянул к Полоцку основные силы 19-й танковой дивизии. Вызвал в подмогу 14-ю и 18-ю моторизованные немецкие дивизии. Полковник Алексей Зыгин, командовавший обороной, покинул наблюдательный пункт и сам участвовал в боях. Он собрал маневренный отряд, который на грузовиках перемещался к слабым участкам обороны.

В один из вечеров фашисты решили, что русские отступили и, сложив оружие, беззаботно плескались в Западной Двине. Тут-то и подоспел отряд политрука Каргопольцева. С берега бойцы расстреляли фашистов в воде и захватили их технику. Враг имел тройное превосходство в живой силе, но Полоцкий укрепрайон держался почти 20 дней. Не таким уж пораженческим было начало войны, как некоторые пытаются представить. В Беларуси все это помнят, чтят подвиг советских воинов. В 20 км к северо-западу от Минска работает исторический комплекс «Линия Сталина», созданный на основе восстановленных фортификационных сооружений Минского укрепрайона.