Чудо-ребенок из Любека и страсти вокруг памятника Петру I в Москве. Этот день в истории: 27 июня

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 27 июня в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

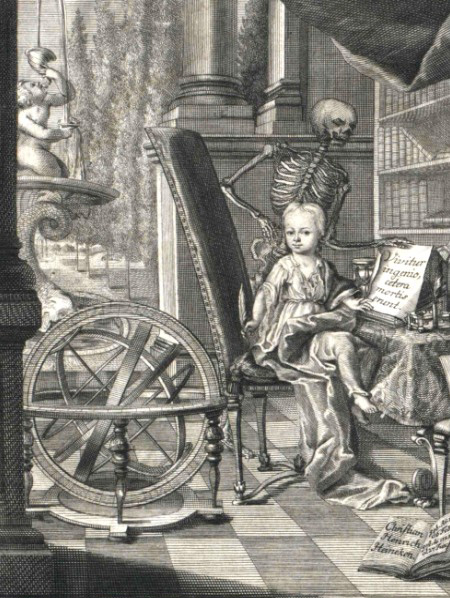

1725 год. Ушел из жизни Кристиан Фридрих Хейнекен — вундеркинд, известный как «младенец из Любека»

Родился Кристиан в 1721 году в простой семье в городе Любеке, на севере Германии. Его отец был художником и архитектором, мать — владелицей магазина. Однако этот ребенок поразил современников феноменальными знаниями и способностями, которых нет у обычных взрослых.

Уже в шесть месяцев Кристиан умел повторять слова и разговаривать, к году мог строить сложные предложения и практически полностью знал наизусть Библию. Его гувернантка Софи обучала мальчика с помощью картинок, требуя повторения названий предметов и животных. Малыш интересовался буквально всем и с легкостью усваивал информацию, обладая феноменальной памятью. К трем годам Кристиан уже свободно владел четырьмя языками и обладал глубокими знаниями в медицине, физике, истории и астрономии. Он даже прочитал перед студентами и преподавателями гимназии лекцию. Слушатели были поражены знаниями маленького вундеркинда, который начал свой рассказ с историй римских императоров, плавно перешел к жизни библейских царей и закончил выступление актуальными вопросами медицины.

По городам и весям пополз слух о чудо-мальчике. В Любек стали стекаться любопытные, чтобы посмотреть на него своими глазами. О маленьком гении услышал король Дании Фредерик IV и повелел доставить его в Копенгаген. После общения с мальчиком пораженный монарх наградил Кристиана орденом и дал прозвище «Миракулум» — «чудо-ребенок». Интеллект четырехлетнего Кристиана по современным тестам IQ оценивается выше 180 баллов — показатель, который встречается крайне редко.

Несмотря на впечатляющие способности, мальчик был физически слаб и часто болел. Из-за этого его кормили только кашами. Однако скудное питание (в рационе, например, совсем не было ни мяса, ни рыбы) еще больше ухудшило состояние Кристиана, а позже спровоцировало болезнь, связанную с непереносимостью глютена. Родители радовались тому, что пообщаться с их мальчиком специально приезжают известные люди и восторгаются его гением. При этом все вокруг забывали, что Кристиан — всего лишь четырехлетний мальчик, организм которого в какой-то момент просто не выдержал недетского напряжения. Его начали покидать силы, мучить боли в голове и суставах, пропал аппетит, началась бессонница. Но даже в таком состоянии к нему продолжали пускать посетителей, и он общался с ними.

В середине июня 1725 года здоровье Кристиана резко ухудшилось: тело и лицо ребенка покрылись страшными отеками, принимать пищу мальчик не мог совсем. 27 июня Кристиан умер в возрасте четырех с половиной лет. Последними словами, слетевшими с его уст, были «Боже Иисусе, забери мой дух…». В течение двух недель после смерти гроб с Кристианом стоял открытым, и многие знаменитости и высокие чины приезжали в Любек проститься с маленьким гением. И еще долго родители мальчика принимали послания с соболезнованиями на разных языках.

Любопытно, что у Кристиана был старший брат Карл, архитектор и историк искусства. Он не был вундеркиндом, но также оставил след в истории, много сделав для развития музейного дела. В частности, выработал новую систему каталогизации и хранения графических произведений, которая легла в основу устройства ряда крупнейших европейских собраний гравюр, в том числе и Эрмитажа. В отличие от брата-вундеркинда, Карл прожил долгую жизнь и умер в 83 года.

1865 год. Указом Александра II в России создано Министерство путей сообщения

Первым главой ведомства стал Павел Мельников. Еще в 1863 году он опубликовал проект развития сети российских железных дорог общей протяженностью более 4,8 тыс. км. Заняв высокую должность, Павел Петрович приступил к реализации задуманного. Тем более что по объему железнодорожного строительства Российская империя существенно отставала от западных стран. Для сравнения: в 1865 году протяженность стальных магистралей в США составляла 56,5 тыс. км, в Англии — 21,4 тыс. км, во Франции и Германии — по 14 тыс. км, в России — 3,8 тыс. км.

По мере развития сети железных дорог менялось и министерство. В 1867 году его состав пополнился Управлением строительства, в 1870 году был создан Департамент железных дорог с Техническо-инспекторским комитетом при нем. В 1892-м заработала Инспекция железных дорог… К 1900-му году железнодорожная сеть России составляла уже почти 45 тыс. км.

За всю историю существования министерства на посту его руководителя побывали более 50 человек, в том числе Сергей Витте, Лев Троцкий, Феликс Дзержинский, Лазарь Каганович. Последней значимой датой в жизни МПС стало 9 марта 2004 года, когда указом Президента России ведомство было упразднено. Главным его преемником стало ОАО «РЖД».

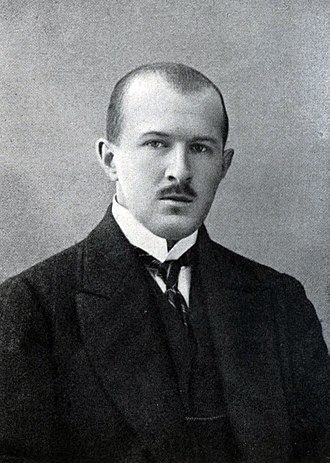

1880 год. В Москве родился Михаил Рябушинский, промышленник, банкир и меценат, финансировавший Третьяковскую галерею и многие художественные выставки

Михаил Павлович был цивилизованным русским капиталистом — такие люди стали появляться в России только к концу XIX века. Фёдор Шаляпин писал об эволюции московского купечества так: «Вот, говорит, пришел из деревни — драный, нищий, в армяке, первый представитель рода. Уже своих детей он посылает в гимназию, они приобщаются к каким-то знаниям. А внук его учится в европейских университетах, собирает коллекции западноевропейских художников и жертвует колоссальное состояние на отечественную культуру».

После смерти отца, Павла Рябушинского, громадный капитал семьи (около 16 млн рублей) был разделен между восемью братьями.

В начале XX века братья Рябушинские владели текстильными и писчебумажными фабриками, лесными угодьями, лесопильным и стекольным заводами, начали заниматься льняным делом. В 1902 году основали Банкирский дом Рябушинских, а в 1912-м — Московский банк. Все братья были пайщиками — совладельцами семейного дела.

Михаил ведал банковскими операциями семейных предприятий. Он был очень серьезным человеком — в отличие от брата Николая, который за два месяца умудрился промотать 400 тыс. рублей. Другой брат, Павел, стал политиком и основал Всероссийский союз торговли и промышленности. Еще один, Дмитрий, был выдающимся физиком, членом-корреспондентом французской Академии наук.

Михаил увлекался искусством: финансировал Третьяковскую галерею и художественные выставки, собрал в своем особняке на Спиридоновке очень хорошую коллекцию картин русских и западноевропейских художников (Левицкого, Тропинина, Серова, Кустодиева, Репина, Писарро, Моне). В смутном 1917 году он передал картины на хранение в Третьяковку. Через год большевики их национализировали.

Умер Рябушинский в эмиграции, в лондонской больнице для бедных, в 1960 году.

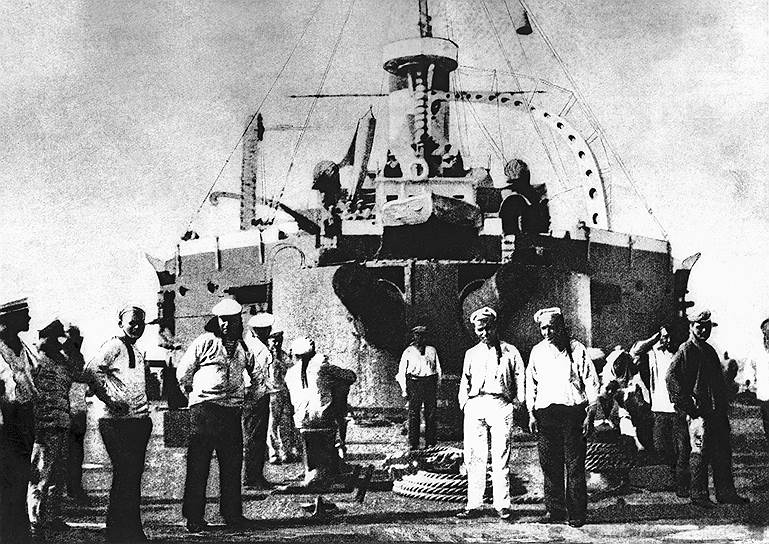

1905 год. Произошло восстание на броненосце «Потёмкин»

Оно стало первым массовым революционным мятежом в российских вооруженных силах.

Бунт на корабле, стоявшем на рейде недалеко от Одессы, вспыхнул из-за испорченного мяса, которое было приготовлено на обед. При попытке командования броненосца восстановить порядок матросы взялись за оружие. В перестрелке были убиты капитан корабля и несколько офицеров, их тела выбросили за борт. Остальных офицеров арестовали. Досталось даже корабельному священнику, которого матросы жестоко избили прикладами. И верно бы забили насмерть, если бы отец Пармен из последних сил не совершил отчаянный бросок к матросскому гальюну, где и заперся, пережидая выплеск матросской ярости. Впоследствии священника и арестованных офицеров высадили на берег.

Захватив корабль, команда избрала судовую комиссию, которую возглавил матрос Афанасий Матюшенко. Мятежники хотели поднять восстание на всем Черноморском флоте, но точного плана действий не было. Восстание изначально было обречено. Для усмирения бунта навстречу «Потёмкину» вышла большая эскадра, однако матросы отказались открывать огонь по мятежному броненосцу.

«Потёмкин» 7 июля прибыл в румынский порт Констанца, где матросы сдали корабль румынским властям. На следующий день, спустив революционный красный флаг, они сошли на берег в качестве политэмигрантов.

Судно впоследствии было передано российской стороне. Большинство участников восстания, опасаясь расстрела в России, разъехались в разные страны. Некоторые вернулись на родину и предстали перед судом.

Организатор бунта Матюшенко встречался в Швейцарии с лидером большевиков Владимиром Лениным. В 1907 году он вернулся в Россию для продолжения революционной борьбы, но в октябре того же года был арестован и казнен.

Восстание на броненосце широко освещалось в советской историографии, в 1925 году вышел знаменитый фильм «Броненосец Потёмкин», ставший классикой немого кино.

1995 год. Правительство Москвы приняло постановление об установке в ознаменование 300-летия российского флота памятника Петру I

Так появилась новая достопримечательность российской столицы — один из самых высоких и тяжелых монументов в мире, автором которого стал знаменитый скульптор Зураб Церетели.

Вообще-то инициаторы установки памятника — военные моряки — видели автором будущей работы народного художника академика Льва Кербеля, о чем и говорилось в ходатайстве за подписью врио Главнокомандующего ВМФ адмирала Селиванова. Но мэр столицы Лужков решил иначе, и заказ получил «Международный центр дизайна» Церетели.

Монумент представляет собой столб на гранитном основании, который венчает бронзовая ладья с находящейся в ней скульптурой Петра I. В руке царь держит золотой свиток — указ о создании российского флота. Несущий каркас мемориала выполнен из нержавеющей стали, на которую наложены собранные в укрупненном масштабе бронзовые детали облицовки. Высота памятника — 98 м, что превосходит даже знаменитую статую Свободы в Нью-Йорке, вес — более 2 тыс. т.

Статую установили на искусственном насыпном острове у Берсеневской набережной, на разделе Москвы-реки и Водоотводного канала, с помощью 120 монтажников, и торжественно открыли 5 сентября 1997 года во время масштабного празднования 850-летия Москвы.

Сразу после завершения монтажных работ памятник вызвал шквал критики. Как писали газеты, его невзлюбили за внешний вид, огромные размеры, неудачное месторасположение и за то, что гигантский монумент не представляет ценности для города. Под лозунгом «Вас здесь не стояло» проводился сбор подписей против установки памятника. А когда его все же установили, был организован сбор пожертвований на его демонтаж. Однако собрать удалось только без малого 100 тыс. российских рублей. После отставки мэра Лужкова памятник Петру I предложили перенести в Санкт-Петербург, но там отказались от такой щедрости, заявив, что в городе уже есть один монумент царю работы Церетели.

Как писала «Новая газета» (№ 35 от 14 мая 2007 г.), «ни один из московских памятников последних лет не выполнил главной задачи городского монумента: не вошел в легенду, в «культурный текст» столицы. Кроме Петра Церетели, вероятно. Этот — вошел, и какой поступью!».

В 2011 году городские власти устами префекта Центрального административного округа Москвы Сергея Байдакова заявили всем недовольным: «Пётр I как стоял, так и будет стоять». И со временем страсти вокруг памятника поутихли.

Сам Церетели, ушедший из жизни в апреле 2025 года, так говорил о своем детище, отвечая на вопрос, хотел ли бы он что-то изменить в своей работе по прошествии более 20 лет: «Я поставил перед собой в этом монументе очень сложные задачи и считаю, и в этом меня поддерживают многие коллеги, с ними справился. Это завершенная монументальная композиция, так что прибавить или убавить здесь ничего нельзя. И это одна из моих любимых работ».

Читайте также:

- «Величайшая женщина ХХ века», секреты долгожителя Ефимова и дело «Кукол». Этот день в истории: 11 октября

- «Молитва за Беларусь» и гибель члена первого отряда космонавтов Варламова. Этот день в истории: 2 октября

- В СССР снят запрет на водку, с конвейера сошел первый «Запорожец». Этот день в истории: 1 октября