«Дорога слез», цусимская трагедия и дело «шпиона» Туполева. Этот день в истории: 28 мая

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 28 мая в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

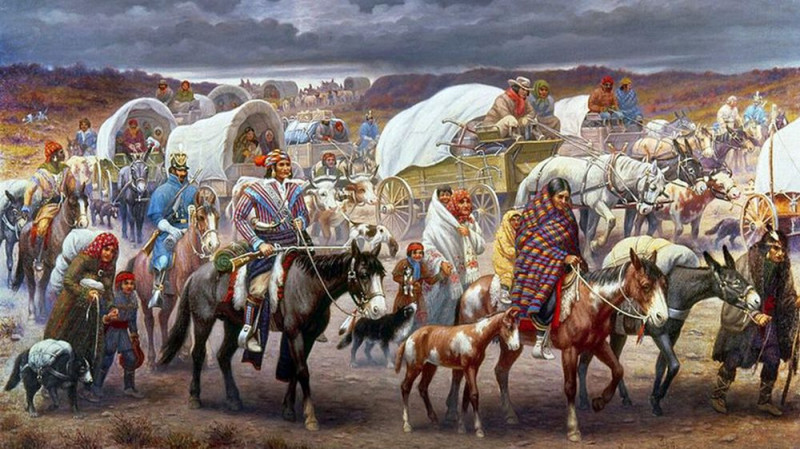

1830 год. Президент США демократ Эндрю Джексон подписывает закон о переселении индейцев из юго-восточных штатов

Индейцы лишались всех своих гражданских и имущественных прав и свобод восточнее реки Миссисипи. Закон касался индейцев чокто, чикасо, семинолов, крик и чероки, которых называли «пятью цивилизованными племенами». Эти племена в начале XIX века уже освоили многие обычаи белых поселенцев и старались установить дружественные отношения с соседями. Например, у чероки к тому моменту были свои школы, письменность, они приняли христианство и даже издавали собственную газету «Чероки Феникс» на двух языках (английском и чероки) — то есть искренне пытались влиться в цивилизацию белых. Но это им нисколько не помогло, потому что белым требовались их плодородные земли, а степень цивилизованности краснокожих их абсолютно не интересовала.

Фактически закон означал принудительную депортацию наиболее приобщенных к цивилизации индейцев на необжитые земли. Им предстояло покинуть родину и отправляться на запад, до отведенной им «Индейской территории» (ныне штат Оклахома).

Переселенцам разных племен приходилось преодолевать огромные расстояния пешком. В среднем эти люди прошли от 800 до 1 600 км, в зависимости от исходного региона и конечного пункта переселения. Причем маршрут пролегал через участки с тяжелыми природными условиями и сопровождался значительными трудностями — болезнями, голодом и насилием. Среди переселяемых свирепствовали сыпной тиф, коклюш, дизентерия, холера. Переселение стало масштабным бедствием для коренных американцев: тысячи людей погибли в дороге, в том числе до 15 тыс. представителей племени чероки и до 6 тыс. — племени чокто. Многие семьи потеряли свой традиционный образ жизни. «Дорога слез» (так стали называть эту депортацию) остается одним из самых трагичных эпизодов в истории США, символизируя несправедливость и насилие в отношении коренных народов.

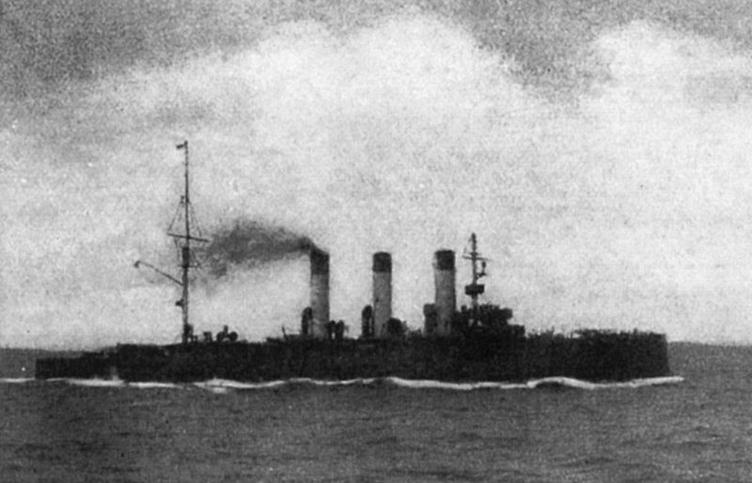

1905 год. В морском сражении близ острова Цусима русская эскадра под командованием адмирала Рождественского терпит сокрушительное поражение

Это было последнее и решающее морское сражение Русско-японской войны 1904–1905 годов. Несмотря на героизм русских моряков, прошедших перед боем три тысячи километров от Кронштадта до Цусимы и сразу вступивших в сражение, потери были колоссальными: из 14 тыс. погибли более 5 тыс. Сам адмирал Рождественский тяжело раненным попал в плен. Успех японцев объясним: 120 их кораблей против 30 русских.

После цусимского поражения Россия вынуждена была начать переговоры, завершившиеся невыгодным для нее Портсмутским миром.

Драматические события тех дней нашли отражение в двухтомной эпопее Алексея Новикова-Прибоя «Цусима» и романе Валентина Пикуля «Три возраста Окини-Сан».

«Цусима» стала нарицательным именем военного поражения царизма. Для России катастрофические военные действия в войне с Японией послужили одной из непосредственных причин русской революции 1905 года.

1910 год. В Петербурге на набережной Невы у Новоадмиралтейского канала заложена церковь Спаса на водах

Храм начал создаваться по указу последнего российского императора Николая II по проекту Мариана Перетятковича в память о моряках, погибших в войне с Японией в 1904–1905 годах.

На мемориальных досках внутри церкви были выбиты имена погибших в боях моряков — всего 12 тыс. Над каждой доской было начертано название судна и указаны сражения с его участием. Иконы, расположенные над названиями кораблей, в ряде случаев были подлинными спасенными экипажами или поднятыми с затонувших кораблей; некоторые заменяли копиями: их специально для храма выполнили в мастерской московского иконописца Василия Гурьянова.

Облицованный белым камнем, храм, рассчитанный на 300–400 прихожан, очень красиво смотрелся с Невы, замыкая перспективу набережной.

В 1932 году по распоряжению советских властей церковь Спаса на водах взорвали. Прошли годы, и 27 мая 1998 года близ фундамента разрушенного храма была осуществлена торжественная закладка памятной часовни. В 2022 году она была освящена. В настоящее время здесь регулярно совершаются панихиды по погибшим морякам. Крест, установленный на часовне, повторяет очертания креста, венчавшего церковь Спаса на водах в начале XX века: в силуэте использованы стилизованные штурвал и якоря.

1935 год. Совершает первый полет опытный образец немецкого истребителя Messerschmitt Bf.109 — самого массового истребителя Германии во время Второй мировой войны

Истребитель Messerschmitt Bf.109 (традиционное для СССР написание — Ме-109) стал символом германской авиации. Впервые поднявшийся в воздух в 1935 году, этот самолет служил различным армиям всего мира на протяжении следующих 30 лет, надолго пережив Третий рейх, для чьих нужд был создан.

Опытный образец истребителя Messerschmitt Bf.109 поднялся в небо всего через два года после создания Рейхсминистерства авиации, возглавляемого Германом Герингом, которому была поручена организация военно-воздушных сил — люфтваффе, и спустя всего 15 месяцев с момента начала работ под руководством знаменитого авиаконструктора Вилли Мессершмитта по его проектированию. Управлял опытной машиной 27-летний летчик-испытатель Ганс Кнетч. Самолет был снабжен двигателем «Роллс-Ройс Кестрел», мощность которого составляла 695 л. с.

В конкурсе, объявленном в начале 1934 года по созданию для люфтваффе массового, простого и надежного истребителя-моноплана с минимальной скоростью в 450 км/ч, главным конкурентом Мессершмита был Хейнкель. И поначалу летчики невысоко оценили изобретение Мессершмитта. Пилотам были привычнее крошечные бипланы с открытыми кабинами, их не устраивал далекий от идеала обзор из узкой кабины «мессера». Фонарь (остекленная часть кабины пилота) в полете не открывался, и избавиться от него можно было лишь с помощью системы аварийного сбрасывания. Подобная конструкция была новой и необычной для большинства летчиков.

По душе испытателям пришелся истребитель Хейнкеля He.112. Его конструкция была более привычной, а благодаря открытой кабине у летчиков был хороший обзор. Однако «хейнкель» был тяжелее, обладал не самой лучшей маневренностью в вертикальной плоскости и уступал Bf.109 в максимальной скорости полета (440 км/ч против 466 км/ч).

Во время летных испытаний обе компании старались совершенствовать свои истребители. Постепенно летчики начали отдавать предпочтение Вf.109. Не в последнюю очередь успеху фирма Мессершмитта была обязана своей куда более быстрой реакцией на указанные военными дефекты, чем консервативная компания Хейнкеля, не торопившаяся реагировать на пожелания испытателей.

В итоге Bf.109 стал основным истребителем Германии, его выпуск продолжался на протяжении всей войны. При этом машина не переставала совершенствоваться: по сравнению с первой моделью увеличивались скорость и боевая мощь. В зависимости от модификации, Bf.109 использовался в качестве дневного и ночного истребителя, истребителя-перехватчика, истребителя-штурмовика, истребителя-бомбардировщика, истребителя-фоторазведчика (в том числе высотного), а также учебно-тренировочного истребителя. «Мессеры» участвовали во всех основных кампаниях Третьего рейха, включая блицкриг в Польше, Франции, Северной Африке и, конечно, в битве за Британию. Высокая скорость, маневренность и надежность сделали этот истребитель грозным противником для союзников.

Что касается советских авиаконструкторов, то они активно работали над созданием своих ответов на вызовы, которые принес Bf.109. В начале войны советский истребитель И-16 демонстрировал хорошую маневренность, но уступал по скорости и мощности. В ответ на Bf.109 были разработаны такие модели, как Як-1, Ла-5 и Ла-7, которые смогли успешно конкурировать с немецкими истребителями. Особенно ярко это проявилось на поздних этапах войны, когда советские летчики, во многом благодаря совершенствованию техники и тактики, начали успешно противостоять Bf.109 и доминировать в воздухе.

1940 год. Известного советского авиаконструктора Андрея Туполева приговаривают к 15 годам исправительно-трудовых лагерей

Из следственного документа:

«Хранить вечно. № 855−38

Дело Туполева А. Н. Начато 7 января 1938 г.

1939 года января 4-го дня старший следователь следственной части НКВД лейтенант государственной безопасности Есипенко, рассмотрев следственное дело № 14415 по обвинению Туполева А. Н. по ст. 58 п. 6, 7, 9, 11 УК РСФСР, нашел…

<…> В данное время от арестованных Некрасова и Вальтера получены показания, изобличающие Туполева как одного из руководителей террористической деятельностью в контрреволюционной кадетско-фашистской организации, существовавшей в Москве и именовавшей себя русско-фашистской партией. <…> Туполев группировал в ЦАГИ антисоветски настроенных людей, создал антисоветскую организацию и занялся вредительской работой в области авиационной промышленности. <…> Cорвал полет Громова на установление дальности, сорвал в 1935 году намеченный правительством перелет Леваневского через Северный полюс в Америку и в 1937 году рядом вредительских актов привел к гибели экипаж самолета Леваневского при полете в Америку через Северный полюс. В 1924 году завербован Моргулисом для шпионской деятельности в пользу Франции. Будучи в Париже в 1935 году, лично передал шпионские сведения о самолетах-истребителях и легких бомбардировщиках министру авиации Франции Денену.

На допросе 23.11.38 г. Туполев отказался от показаний в части шпионажа.

В совершенных преступлениях Туполев изобличен соучастниками…».

Главный маршал авиации Александр Голованов утверждал, что в разговоре с ним Иосиф Сталин заявил, что не верит в виновность Туполева. Это, впрочем, никак не повлияло на приговор.

Туполев не был единственным авиаконструктором, пострадавшим по ложным обвинениям, более половины его коллег (иные источники утверждают — до 90 %) оказались репрессированы в 1930-х годах. Некоторых, например Константина Калинина (его самолеты были основой парка гражданской авиации СССР), расстреляли.

Находясь в заключении, Туполев работал в ЦКБ-29 («Особое техническое бюро НКВД СССР»), впоследствии получившим неофициальное название «Туполевская шарага». Здесь Андреем Николаевичем был создан фронтовой бомбардировщик «103» (Ту-2).

19 июля 1941 года Туполев был досрочно освобожден от дальнейшего отбытия наказания со снятием судимости, а в 1955 году полностью реабилитирован.

Туполев — выдающийся авиаконструктор XX века, трижды Герой Социалистического Труда (1945, 1957, 1972). Им разработано свыше 100 типов самолетов, 70 из которых выпускались серийно. На его самолетах установлены 78 мировых рекордов, выполнены 28 уникальных перелетов. Самолеты Туполева стали основой парка авиационной компании «Аэрофлот», эксплуатировались в десятках стран.

Читайте также:

- Роли Лаврова, самолеты Сухого, «громовая» речь Лукашенко на саммите ООН. Этот день в истории: 15 сентября

- Премьера «Операции «Ы», первый азиат в космосе, умер поэт Матусовский. Этот день в истории: 23 июля

- Почему Москва не стала Сталинодаром и триумф советского футбола на Евро-1960. Этот день в истории: 10 июля

- Премьер России, ставший сапожником, дирижабли Цеппелина и дебют Льва Яшина. Этот день в истории: 2 июля

- Ленинские премии, легендарный Пе-2 и «отец русского хоккея» Тарасов. Этот день в истории: 23 июня

Смотрите также: