Два деда Ленина, подарок Сталина Варшаве, Минск простился с Добролюбовым. Этот день в истории: 22 июля

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 22 июля в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1820 год. В Петербургской духовной консистории были крещены братья Абель и Сруль Бланк — предки Владимира Ленина по материнской линии

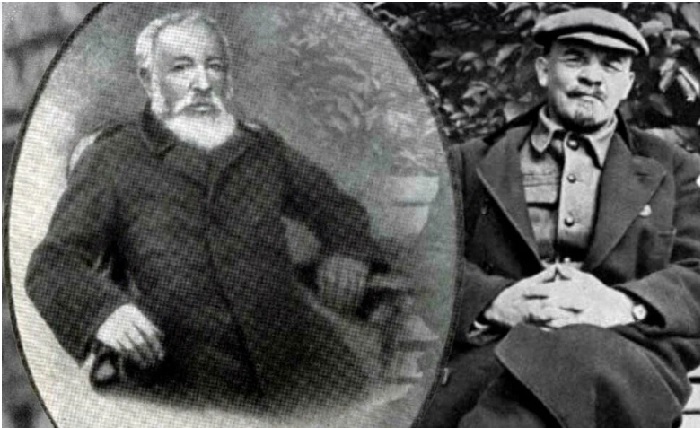

Исраэль (Сруль) Мойшевич Бланк. Владимир Ленин-Ульянов.

В то время в России обращение евреев в христианство было редким и значимым событием. После крещения 26-летний Абель получил имя Дмитрий, а 17-летний Сруль — Александр. Оба брата, приняв православие, отказались от отцовского имени Мойше и получили отчество Дмитриевич по имени восприемника Абеля — сенатора и статского советника Дмитрия Осиповича Баранова. Младшего брата крестил действительный статский советник граф Александр Иванович Апраксин.

Тем же летом по специальному решению министра народного образования князя Голицына братья были приняты на учебу в Медицинскую хирургическую академию, которую благополучно окончили в 1824 году.

Мойше Бланк, отец братьев и прадед Ленина, тоже крестился, причем гораздо позже сыновей — в 1845 году, когда ему было уже за 80, после смерти жены Мириам. В своем письме на имя Николая I Бланк объяснил, что давно хотел перейти в лоно православной церкви, но боялся обидеть чувства супруги, сохранявшей верность еврейским традициям. После крещения он принял имя Дмитрий — вероятно, в честь отчества сыновей.

Дмитрий (Абель) Бланк был убит в 1831 году во время холерного бунта. Невежественная толпа, убежденная в том, что эпидемия была вызвана карантинными мерами врачей, выбросила эскулапа из окна.

Его младший брат Александр (Сруль) тоже работал врачом. Он женился на Анне Гроссчоп, происходившей из обрусевших немцев, в чьих жилах также текла и шведская кровь. Одна из их пяти дочерей, Мария, вышла замуж за христианина Илью Ульянова и стала матерью Ленина.

Но если деда Александра Дмитриевича, скончавшегося в год рождения Ленина, в доме Ульяновых вспоминать было не грешно, то о другом своем деде Владимир Ильич не ведал ни сном ни духом. В анкете 1920 года в графе «дед со стороны отца» он так и написал: «не знаю».

А между тем родной дед Ленина по отцовской линии Николай Ульянов был известным астраханским портным. Он не обучался портняжному ремеслу с детства: уроженец Нижегородской губернии, бывший крепостной крестьянин Николай сбежал от своего владельца Брехова и обосновался в Астрахани — городе, известном особым отношением к беглым крестьянам. Переболев холерой и чудом оставшись в живых, Николай всеми правдами и неправдами выбился в люди. Удачно женился на дочери астраханского мещанского старосты и основал мастерскую по пошиву модной одежды. По сведениям краеведов, его мастерская конкурировала с магазинами французской моды XIX века, обслуживая представителей рыбной промышленности, чиновников и светских дам.

Однако в семье Ульяновых о дедушке-портном по каким-то причинам умалчивали. Полагают, что аристократично воспитанная Мария Александровна не хотела распространяться о происхождении супруга и отца Ленина.

1955 год. В Варшаве был торжественно открыт 42-этажный Дворец культуры и науки имени И. В. Сталина — дар польской столице от Советского Союза

Дворец культуры и науки, по-польски — Pałac Kultury i Nauki (его название часто сокращают до PKiN), — самое высокое здание в Варшаве и во всей Польше. Его высота составляет 187,68 м, а вместе со шпилем — 237 м. В наши дни Дворец входит в десятку высочайших небоскребов Европейского Союза, а с 1955 по 1957 годы он был высочайшим зданием Европы.

Дворец задумывался как подарок Советского Союза польскому народу и был возведен по образцу так называемых «сталинских высоток» на советские деньги советскими строителями. При этом строительству постоянно мешала пропаганда. С одной стороны, работы велись с опережением плана только для того, чтобы показать мастерство советских специалистов или же в ознаменование какой-нибудь очередной годовщины. Однако постоянная спешка, наряду с другими причинами, повлекла за собой смерть 16 советских рабочих. С другой — рабочим и инженерам, и так трудившимся по несколько смен подряд, постоянно приходилось выступать перед камерами и давать интервью журналистам, а также участвовать в демонстрациях и встречах с пионерами, студентами и т.д.

Возведение небоскреба началось в 1952 году, а завершилось в 1955-м, уже после смерти Сталина, скончавшегося в 1953 году. Первоначальная задумка — установить на площади перед дворцом памятник Сталину — так и не была реализована. А в 1956 году дворец лишился и имени Сталина. Уже тогда роскошное здание впервые назвали символом советской оккупации, а не щедрым подарком советского народа.

Хотя небоскреб давно стал одним из самых популярных зданий в городе и символом Варшавы, регулярно звучат призывы к его сносу. Однако пока декоммунизация ограничилась лишь исчезновением скульптурной композиции «Дружба» из главного холла дворца. Уничтожить подарок Москвы оказалось не под силу польскому бюджету, не говоря уже о мэрии Варшавы, в чей собственности находится здание.

В настоящее время Дворец культуры и науки — это один из самых известных и крупнейших в стране культурно-выставочных центров. В здании находятся самый большой в Польше конференц-зал, рассчитанный почти на 3 тыс. человек, четыре театра, четыре музея, Польская академия наук, научные институты, Дворец молодежи, где учащиеся могут заниматься спортом и творчеством, книжные магазины, сеть кинотеатров и ресторанов, бассейн и многое другое. В ночное время суток дворец подсвечивается прожекторами.

1960 год. Правительство Кубы объявило о национализации всех сахарных заводов и плантаций, принадлежащих гражданам США

Этот шаг стал частью широкой программы национализации ключевых отраслей экономики страны, направленной на укрепление суверенитета и экономической независимости страны после победы Кубинской революции.

В августе того же года были национализированы 63 крупнейших сахарных завода, а также нефтеперегонные предприятия, телефонные и электрические компании, находившиеся в собственности американских граждан. Вместо компенсаций прежним владельцам Куба предложила ценные бумаги нового правительства. Все филиалы североамериканских банков, принадлежащих гражданам США, также были национализированы.

В ответ Вашингтон прекратил поставки нефти на Кубу и отказался закупать ее сахар, что привело остров к тяжелому экономическому кризису. Прекращение поставок нефти и продаж сахара — главного экспортного товара Кубы — создало серьезные проблемы с топливом и валютой.

Настоящим спасением для Кубы стал Советский Союз, оперативно направивший на остров танкеры с нефтью и одновременно начавший масштабный импорт кубинского сахара.

В марте 1961 года президент США Дуайт Эйзенхауэр разорвал дипломатические отношения с Кубой и начал подготовку к военным действиям. В апреле того же года была предпринята попытка десантирования в районе Плая Хирон кубинских контрреволюционеров, поддержанных ЦРУ. Однако эта операция провалилась.

Позднее, при президенте Джоне Кеннеди, США так и не удалось реализовать военный сценарий на Кубе, которая получила мощную военно-политическую поддержку со стороны СССР. Помощь Москвы позволила Кубе не только выжить в условиях полной экономической блокады, но и обеспечить стабильное развитие своей экономики и социалистического строительства.

2005 год. Английские полицейские убили бразильского электромонтера Жана Шарля де Менезеса, ошибочно приняв его за террориста

В 9:30 22 июля 27-летний Менезес вышел из дома и направился к автобусу, на котором доехал до станции метро «Стокуэлл», оплатил проезд, спустился к поезду и вошел в вагон.

Все это время его сопровождали полицейские в штатском, осуществлявшие наружное наблюдение. Как только Менезес занял свободное место в вагоне, туда ворвались вооруженные полицейские и, не утруждая себя вопросами, предупреждениями и иными процедурами, сразу открыли огонь на поражение. Двое офицеров произвели в общей сложности одиннадцать выстрелов с близкого расстояния. Менезес получил семь огнестрельных ранений в голову, одно в плечо и скончался на месте. Все происходило на глазах пассажиров метро.

Вскоре личность Менезеса была установлена и выяснилось, что никакой связи с лицами, которые накануне пытались устроить теракт в лондонском метро, он не имел. Руководство столичной полиции принесло официальные извинения и выплатило компенсацию семье погибшего. И хотя суд установил вину полиции, ни один ее сотрудник не был привлечен к персональной ответственности.

Возмущенная семья Менезеса обратилась в Европейский суд по правам человека. Впрочем, безрезультатно. Несмотря на то, что вскрылась ложь полицейских, которые утверждали, будто Менезес был подозрительно одет в зимнюю куртку (он был одет в летнюю джинсовую куртку), что Менезес перепрыгнул через турникет и забежал в поезд (он оплатил проход карточкой и шел спокойным шагом), что Менезес не подчинился приказам полиции (полицейские не отдавали никаких приказов и никак не идентифицировали себя), это не имело ровным счетом никаких последствий. Разве что после общественных протестов в Бразилии вслед за полицией Лондона пришлось извиниться еще и премьер-министру Великобритании Тони Блэру.

2010 год. В Минске простились с создателем народной комедии «Белые росы» Игорем Добролюбовым, скончавшимся после третьего инсульта

Фото из архива «СБ»

Проститься с режиссером, сценаристом и педагогом, народным артистом БССР, чье имя золотыми буквами вписано в историю белорусского кинематографа, в зал Дома кино пришли несколько сотен человек. Как простые минчане, так и деятели искусств, режиссеры, актеры, кинокритики, художники. Гроб с телом Добролюбова располагался на сцене кинотеатра, рядом на стульях соболезнования принимали вдова Нелли Ивановна и сыновья — Алексей и Михаил. Слова скорби прислали Президент Беларуси, именитые российские актеры и режиссеры: Марлен Хуциев, Никита Михалков и др.

Трогательные слова произнес Алексей Дударев. Когда-то его, молодого сценариста, работа с Добролюбовым над «Белыми росами» сделала знаменитым.

«Это был родной мне человек. Старший брат или может даже отец. Фамилия Игоря Михайловича — это его внутренняя сущность: добро и любовь. Когда это есть, все остальное прикладывается. У Игоря Михайловича все это было, — сказал Дударев.

Добролюбов родился в 1933 году в Новосибирске. Отец погиб на фронте. Ближе к концу войны мать, коренная сибирячка, сошлась с Кузьмой Рутштейном, актером Минского государственного еврейского театра, эвакуированным в Новосибирск. После победы над Германией театр вернулся в Минск. Вместе с Рутштейном в белорусскую столицу приехала и его новая семья — 11-летний Игорь, его сестренка и мама.

Добролюбов окончил факультет журналистики Белгосуниверситета и режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Михаила Ромма). А с 1963 года начал работать режиссером на «Беларусьфильме». Во второй половине 1960-х белорусский кинематограф переживал период расцвета, названный «Второй белорусской волной», и Добролюбов был одним из причастных к этой выдающейся истории.

В 1966 году на экраны вышла его первая большая работа «Иду искать» с Георгием Жженовым и Львом Дуровым. А уже вторая картина — «Иван Макарович», снятая два года спустя, принесла Гран-при Венецианского кинофестиваля.

Добролюбов снимал фильмы и для взрослой аудитории, и для детской, делая главный акцент на гражданской позиции и нравственном выборе героев: «Счастливый человек», «Братушка», «По секрету всему свету», «Расписание на послезавтра», «Удивительные приключения Дениски Кораблёва», «Осенние сны»…

Оглушительный успех имел его фильм «Белые росы», снятый по сценарию Дударева в 1983 году и вышедший на экраны в 1984-м. Комедию о наступлении урбанизации на традиционный уклад белорусской деревни, в которой живут главные герои, посмотрели более 36 млн зрителей. Это сделало ее самой кассовой лентой в истории белорусского кинематографа (рекорд был побит лишь 6 лет спустя с выходом фильма «Меня зовут Арлекино»). Журнал «Советский экран» признал «Белые росы» лучшей комедией года.

Развал Советского Союза Добролюбов воспринял как личную трагедию. В 1994 году он выразил свое отношение к этому периоду в фильме «Эпилог» по сценарию Ивана Шамякина.

С 1993 года профессор Добролюбов преподавал в Институте современных знаний имени А. М. Широкова в Минске.

Игорь Михайлович умер 19 июля 2010 года на 77-м году жизни и был похоронен на Восточном (Московском) кладбище белорусской столицы. После себя он оставил замечательную книгу мемуаров «Осколки памяти».