Где впервые был поднят олимпийский флаг, и как Макбет стал королем Шотландии. Этот день в истории: 14 августа

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 14 августа в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1040 год. Макбет убил своего двоюродного брата, короля Шотландии Дункана I, и стал новым королем

Убийство Макбетом Дункана получило мировую известность благодаря трагедии Уильяма Шекспира «Макбет», но драматург сильно приукрасил и изменил реальные исторические обстоятельства. В трагедии Шекспира Макбет заколол короля кинжалом во сне. В реальности — поверг в битве при Элгине. У Шекспира Макбет представлен как амбициозный и жестокий тиран, задумавший убийство короля ради власти. На самом деле все было далеко не так однозначно.

Макбет имел законное право на шотландский престол — он был одним из претендентов благодаря родственным связям и своему положению правителя королевства Морей (владения в средневековой Шотландии, имевшего размер значительно больше, чем современная одноименная область). В то время в Шотландии власть часто переходила не только по прямой наследственной линии, но и в результате борьбы между родственниками и влиятельными кланами. Битва при Элгине была частью этой политической и династической борьбы.

После гибели Дункана Макбет взошел на престол и правил страной 17 лет, вплоть до своей смерти в 1057 году. За время своего правления он укрепил положение центральной власти и даже предпринял походы на север Англии. Примечательно, что погиб Макбет в битве со старшим сыном Дункана Малькольмом, которому на момент смерти отца было всего 9 лет. Новый победитель стал королем Шотландии Малькольмом III.

1385 год. В Кревском замке (сегодня Крево — агрогородок в нынешнем Сморгонском районе) подписан договор о династическом союзе между Великим княжеством Литовским и Королевством Польским

Литовский князь Ягайло обручился с польской королевой Ядвигой и стал польским королем, что положило начало формированию федеративного государства — Речи Посполитой.

К этому соглашению привела долгая война за галицко-волынское наследство, продолжавшаяся более 40 лет. После смерти в 1377 году Ольгерда, согласно его желанию, на престол Великого княжества Литовского взошел его сын Ягайло, рожденный в браке с тверской княжной Иулианией. Это спровоцировало династические распри, так как у Ягайло были старшие братья и дядя Кейстут. В 1381 году Ягайло был свергнут Кейстутом, однако при помощи Тевтонского ордена вернулся на престол. Своего обещания передать немецким рыцарям часть литовских земель Ягайло не выполнил, и отношения с ними были испорчены.

Однако Ягайло нуждался в союзниках. В 1384 году он и его братья заключили с Дмитрием Донским два предварительных договора, предусматривающих через брак Ягайло с дочерью Дмитрия Донского подчинить Литву Москве и утвердить православие в качестве государственной религии, но планы сорвались из-за ордынского влияния и разорения Москвы Тохтамышем.

Тогда Литва обратила свои взоры на запад, результатом чего и стала Кревская уния, подписанная 14 августа 1385 года. Ягайло, ставший Владиславом II, в обмен на польскую корону брал на себя ряд обязательств: перейти в католицизм и обратить к нему своих подданных, перевести Литву на латинскую культуру, а также объединить силы Литвы и Польши для возвращения утраченных обоими государствами в последнее время земель. При этом обе страны оставались отдельными: войска, законы, финансы и границы не объединялись.

Уния вызвала недовольство части литовской знати, но остановила многолетние военные конфликты. Договор действовал 184 года, до Люблинской унии 1569 года, когда Польша и Литва образовали единую политическую конфедерацию с общим монархом.

По оценкам историков, многие современные конфликты в восточноевропейском регионе берут свое начало от Кревской унии, создавшей предпосылки для католицизации и полонизации обширных территорий.

1775 год. Ликвидирована Запорожская Сечь

Запорожская Сечь долго сохраняла относительную автономию в Российской империи, играя важную роль в войнах с Турцией и Крымом. После воссоединения Украины с Россией (1654) казаки, получив привилегии, как и другие российские войска, защищали южные границы, но вместе с тем укрывали беглецов от царских властей.

Правительство Екатерины II терпело вольницу казаков, пока была нужна их помощь в войнах, но к концу XVIII века ситуация изменилась. После побед над Турцией и подписания мирного договора 1774 года Россия получила выход к Черному морю. Крымское ханство, которое на протяжении нескольких веков терроризировало окраины России, было аннексировано. А угроза с запада сходила на нет: вечный враг России, католическая Речь Посполитая, была на грани раздела.

Охрана границ казачьими войсками стала ненужной, а казаки создавали проблемы — конфликтовали с новыми поселенцами, а во время восстания Пугачева (1773−1775) часть из них поддержала бунт.

Испугавшись распространения восстания на Запорожье, правительство решило уничтожить Сечь. 16 июня 1775 года корпус генерала Петра Текели ночью захватил укрепления Сечи, когда казаки спали после праздника. Атаману Петру Калнышевскому дали два часа на принятие решения. Старшины с духовенством предпочли сдаться, хотя большинство казаков выражали желание бороться. Калнышевский и духовный лидер Владимир Сокальский приложили немало усилий, чтобы убедить их покориться и не проливать кровь православных.

Из Сечи конфисковали казну и архив, после чего уже пустую крепость сравняла с землей артиллерия Текели. Сам генерал получил орден за бескровную операцию.

14 августа 1775 года Запорожская Сечь была упразднена и юридически. В этот день императрица Екатерина II подписала манифест «Об уничтожении Запорожской Сечи и о причислении оной к Новороссийской губернии». Бывшие казацкие старшины уравнивались в правах с дворянством, прочим же предлагалось вступить в ряды гусар или драгун. Земли запорожцев стали раздавать русским и украинским помещикам, а местное население закрепощалось или превращалось в государственных поселян.

1865 год. Основан Ленинградский зоологический парк — один из старейших зоопарков России и один из самых северных в мире

Первые владельцы зоосада — супруги София и Юлиус Гебгардт, голландцы по национальности, прусские подданные. Благодаря их заботам и усилиям популяция животных постоянно расширялась. В зоопарке была большая коллекция хищников: леопарды, гиены, медведи, тигры, львы, а также множество животных из тропических и субтропических регионов — ленивцы, броненосцы, мелкие сумчатые.

Не обошлось и без подарков от известных личностей: император Александр II подарил зоопарку двух слонов, великий князь Александр Михайлович — леопарда и двух корейских пони, а принц Ольденбургский — мандрила.

Сегодня Ленинградский зоопарк — это уникальный центр живой природы в самом сердце города на Неве. В нем проживает более 500 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из всех уголков Земли.

Эмблемой зоопарка служит белый медведь — редкий северный хищник, детеныши которого регулярно появляются здесь с 1932 года. Официальное название зоопарка в Санкт-Петербурге сохранилось как «Ленинградский» в честь памяти о сотрудниках, которые в тяжелые блокадные годы Великой Отечественной войны заботились и выхаживали животных, оставшихся в городе.

1865 год. В Петербурге в дворянской семье родился Дмитрий Мережковский — писатель, поэт и переводчик, один из основоположников русского символизма

Его отец был действительным статским советником и служил при дворе императора Александра II. Мать — дочерью управляющего канцелярией петербургского обер-полицмейстера.

Стихи и литературные идеи Мережковского стали точкой отсчета для русского символизма — нового направления в литературе Серебряного века, с которым тесно связаны такие имена, как Зинаида Гиппиус (его супруга) и Андрей Белый. Мережковский вместе с Гиппиус оказали значительное влияние на развитие русской культуры начала XX века.

Политически Мережковский был противником революции 1917 года и резко осуждал большевиков, которых называл «красной заразой». В 1919 году он и Зинаида Гиппиус эмигрировали во Францию, обосновавшись в Париже.

Интересно, что супруги Мережковские не поддерживали физических отношений в браке, считая, что их энергия должна идти только на творчество. Они решили не иметь детей, о чем открыто говорили в своих письмах и воспоминаниях.

В Советской России Мережковский был объявлен персоной нон-грата: его имя не упоминали, книги изымали из библиотек и учебных программ. Лишь с 1990-х годов наследие Мережковского стало понемногу переиздаваться и возвращаться в культурный оборот.

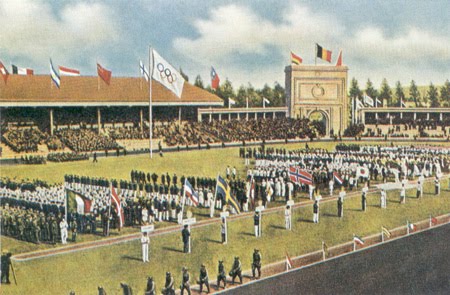

1920 год. В бельгийском Антверпене открылись VII Олимпийские игры

Игры возобновились после восьмилетнего перерыва, связанного с Первой мировой войной. Церемония открытия началась в центральном соборе Антверпена, где состоялось отпевание жертв войны. На стадионе организаторы выпустили в небо сотни голубей, которые символизировали не только мир, но и души погибших.

На Играх в Антверпене впервые прозвучала олимпийская клятва, которую от имени спортсменов произнес бельгийский фехтовальщик и ватерполист Виктор Боэн. Также впервые был поднят олимпийский флаг — белое полотнище с пятью переплетенными кольцами разных цветов — голубого, черного, красного, желтого и зеленого. Флаг еще в 1913 году придумал Пьер де Кубертен, а идея его проста: пять колец — это пять континентов, а шесть цветов (вместе с белым фоном полотна) скомбинированы так, что являют собой национальные цвета всех без исключения стран мира.

Игры собрали 2669 спортсменов из 29 стран. Из них 78 были женщинами — пока еще совсем немного, но это был важный шаг. В Советскую Россию приглашения не отправляли — в 1920 году она все еще была вне международной повестки и находилась под экономической блокадой. СССР был представлен на Олимпийских играх только через два года.

Читайте также:

- «Отравил ли Сталин Ленина», и чем закончился Свадебный бунт при Петре I. Этот день в истории: 10 августа

- Коронация Лжедмитрия, конец ЛитБела и День черного малыша. Этот день в истории: 31 июля

- Сейф Свердлова, «Минздрав предупреждает…» и день рождения гамбургера. Этот день в истории: 27 июля

- Русская жена литовского правителя и гибель «Мистера нокаута». Этот день в истории: 15 февраля

- Казнь Пугачёва, опасные опыты с анестезией, Харатьяну — 65. Этот день в истории: 21 января