«Генерал-штурм» Чуйков, зодчий-новатор Аладов и Олимпиада в Ванкувере. Этот день в истории: 12 февраля

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 12 февраля в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1900 год. Родился Василий Чуйков, выдающийся военачальник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза

Будущий маршал и герой Сталинграда появился на свет в простой крестьянской семье, где было восемь сыновей и четыре дочери. В Великой Отечественной войне принимали участие все восемь братьев Чуйковых. И все выжили, несмотря на то что находились на передовой.

Сам В. Чуйков с сентября 1942 г. командовал 62-й армией, ставшей впоследствии 8-й гвардейской. Она принимала участие в Сталинградской битве, в освобождении от немецко-фашистских захватчиков Донбасса, Запорожья, Одессы, в Белорусской операции, штурме Берлина.

Слава к Чуйкову пришла именно в Сталинграде. Ему принадлежат ставшие легендарными слова «За Волгой для нас земли нет!».

Когда 12 сентября 1942 г. Чуйкову была поставлена задача отстоять Сталинград любой ценой, советские войска находились в плачевном положении: немцы прижали их к Волге, они превосходили по численности, у них было больше танков и самолетов. Армии Паулюса оставалось пройти до Волги каких-то 5–10 км. Но именно там гитлеровцы и увязли, в том числе благодаря примененной Чуйковым тактике ближнего боя.

Солдаты называли Чуйкова «генерал-штурм», поскольку он довел до совершенства тактику штурмовых групп и уличного боя. Красноармейцы по развалинам и подземным туннелям проникали в тыл к фашистам и наносили неожиданные удары. Солдаты Чуйкова буквально вгрызлись в те клочки земли, что еще оставались не занятыми немцами, и не дали им пройти к Волге.

«С Василием Ивановичем Чуйковым я встретился впервые и сразу проникся к нему глубоким уважением. Мне всегда нравились люди честные, смелые, решительные, прямые. Таким представлялся мне Чуйков… Только такой, как он, мог выстоять и удержать в руках эту кромку земли. Мужество и самоотверженность командарма были примером для подчиненных, и это во многом способствовало той стойкости, которую проявил весь личный состав армии, сражавшейся в городе за город. На меня этот человек произвел сильное впечатление», — свидетельствовал Рокоссовский.

«Главная крепость нашего государства — человек, — утверждал Чуйков. — Убедительное свидетельство тому — стойкость и неистребимая вера наших воинов в победу даже тогда, когда, казалось, нечем было дышать и смерть преследовала на каждом шагу. Для гитлеровских стратегов истоки такого явления остались неразгаданными. Моральные силы, как и возможности ума человека, который осознает ответственность перед временем, перед своим народом, не знают измерений, они оцениваются свершениями. И долгожданное свершилось — выстояв, мы пошли на запад и дошли до Берлина!»

Именно в штабе Чуйкова 2 мая 1945 г. командующий обороной Берлина генерал Вейдлинг подписал капитуляцию последнего берлинского гарнизона, за которой вскоре последовала и капитуляция Германии. Как вспоминал Всеволод Вишневский, при подписании капитуляции Германии на подиуме Чуйков на радостях сделал переднее сальто в свои 45 лет. У него была отменная физподготовка и координация движений.

С 1949 г. Чуйков — главнокомандующий Группой советских войск в Германии, с 1953-го — командующий Киевским военным округом, с 1960-го — главком Сухопутными войсками СССР — заместитель министра обороны СССР.

Скончался В. Чуйков 18 марта 1982 г. Перед смертью он написал письмо Леониду Брежневу с просьбой похоронить его в братской могиле на Мамаевом кургане, а не у Кремлевской стены. Его просьбу выполнили. Так Чуйков стал единственным маршалом, похороненным вместе со своими бойцами. Именем Чуйкова названа одна из центральных улиц Волгограда — именно та, по которой проходила передовая линия обороны 62-й армии.

1930 год. Родился белорусский архитектор Вальмен Аладов

Заслуженный архитектор Республики Беларусь, лауреат премии Совета Министров СССР (1976), лауреат Государственной премии Республики Беларусь (2000).

Аладов — автор более 100 реализованных проектов. Среди основных работ в Минске — ансамбль жилых домов на углу пр. Независимости и ул. Козлова с магазином «Океан», универсамы «Центральный», «Фрунзенский», «Серебрянка», крытый рынок «Комаровский», здание Министерства торговли БССР и Спорткомитета БССР, республиканский спортивный комплекс «Раубичи».

Его отец, Николай Ильич, был известным композитором, ректором белорусской консерватории, мать, Елена Васильевна, — искусствоведом, директором Государственной картинной галереи БССР. В Минске он жил в одном доме с Кузьмой Чорным, Петром Бровкой, Янкой Мавром, Аркадием Кулешовым, Максимом Танком. Его одноклассником был Жорес Алфёров — будущий нобелевский лауреат по физике. Но выбор профессии произошел под влиянием друга семьи Аладовых — Александра Воинова, ведущего довоенного архитектора республики, основателя белорусского архитектурного образования.

В. Аладов окончил Московский архитектурный институт и был направлен на работу в «Белгоспроект» в мастерскую Георгия Заборского, выдающегося белорусского зодчего, впоследствии народного архитектора СССР. С 1964 г. возглавил ОКБ «Белторгмонтаж», а через год добился преобразования этого бюро в институт общесоюзного значения «Белгипроторг» Министерства торговли СССР, директором которого работал до 1980 г. С этого времени Аладов трудился в БНТУ на кафедре архитектуры жилых и общественных зданий в должности старшего преподавателя, доцента, профессора (с 1992 г.).

Его профессиональная жизнь была весьма разносторонней, он не только проектировал и преподавал, но и занимался научной работой, за которую был удостоен Государственной премии Беларуси. Возглавлял Союз архитекторов БССР. Он автор свыше 100 научных работ и шести монографий. Подготовил семь кандидатов архитектуры.

В интервью корреспонденту агентства «Минск-Новости» накануне своего 90-летия в 2020 г. В. Николаевич рассказывал:

«Я многое сделал первым. Сумел пробить звание «Заслуженный архитектор БССР» (в других республиках это случилось позже) и отдельную Государственную премию в области архитектуры (ранее она была общая для живописцев и архитекторов). Создал крупный проектный институт союзного значения «Белгипроторг». Первый в стране открыл при Союзе архитекторов проектную мастерскую, которая дала дополнительный заработок многим коллегам и прибыль самой общественной организации. Запроектировал первый в мире стадион для биатлона, прежде соревнования в данном виде спорта не предполагали присутствия зрителей. Нашу идею позаимствовали иностранцы, и спустя годы по всему миру стали появляться спортивные комплексы наподобие нашего в Раубичах».

Удостоверение № 1 заслуженного архитектора БССР было выдано именно Аладову. Он уверял, что не потому, что «пробивал» само это звание:

«К званию были представлены восемь человек. Критерии следующие — стаж работы в Беларуси не менее десяти лет, значимые творческие достижения и т. д. И я под все это подходил. А первый номер у меня только потому, что моя фамилия на букву «А». Нас принимали списком».

В советское время Аладов считался большим специалистом по объектам общественного питания. По его проектам было построено более 3 тыс. заводских и школьных столовых в разных республиках СССР. В Минске заводские столовые нового типа с раздаточными линиями типа «Эффект» появились на ПО «Горизонт», МАЗе и других предприятиях.

Зодчий-новатор умер в Минске в 2021 г. возрасте 91 года.

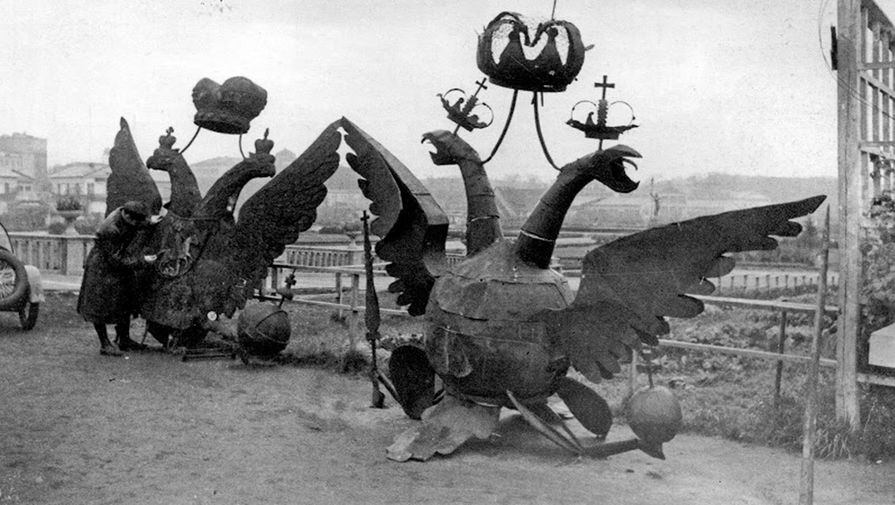

1945 год. Советские войска освобождают город Бунцлау, в котором в 1813 г. скончался во время заграничного похода русской армии Михаил Кутузов

Тогда, в июне 1813-го, забальзамированное тело и сердце фельдмаршала перевезли из Бунцлау в Санкт-Петербург и захоронили в Казанском соборе, а в городе, где оборвалась жизнь прославленного полководца, ему установили памятник.

Спустя более 130 лет после Отечественной войны 1812 года русские — теперь советские — солдаты шли боевыми дорогами кутузовских войск освобождать народы Европы уже не от наполеоновских, а от немецко-фашистских захватчиков. Проведя несколько успешных операций по вытеснению врага с территории Польши, войска 1-го Украинского фронта подошли к Бунцлау. Этот городок в Силезии имел стратегическое значение, так как являлся воротами к реке Нейсе и городам Лаубан, Котбус и Дрезден, а потому бои за него шли ожесточенные.

Покидая Бунцлау, фашисты взрывали административные здания, пригодные для работы штабов, госпиталей, размещения личного состава, уничтожали заводы, предприятия, мосты. Начались пожары и взрывы заминированных городских объектов. Несмотря на это, дом Кутузова уцелел, но сама комната оказалась разграбленной. По распоряжению командующего фронтом Ивана Конева была образована группа из 13 человек, которой он поручил найти пропавшие вещи и создать в доме, где скончался Кутузов, его музей. Проделав огромную работу, советские офицеры и солдаты смогли найти уникальные экспонаты и воссоздать музей в Бунцлау.

В день смерти фельдмаршала, 28 апреля, в 1945 г. он был открыт. К тому дню был восстановлен и памятник Кутузову, открытый еще в 1829 г., — 12-метровый литой четырехгранный чугунный обелиск, у подножия которого расположились фигуры четырех лежащих львов в натуральную величину. Во время фашистской диктатуры обелиск был снят с пьедестала.

В 132-ю годовщину со дня смерти Кутузова у памятника появилась мраморная доска с надписью:

Среди чужих равнин, ведя на подвиг правый

Суровый строй полков своих,

Ты памятник бессмертный русской славы

На сердце собственном воздвиг.

Но не умолкло сердце полководца,

И в грозный час оно зовет на бой,

Оно живет и мужественно бьется

В сынах Отечества, спасенного тобой!

И ныне, проходя по боевому следу

Твоих знамен, пронесшихся в дыму,

Знамена собственной победы

Мы клоним к сердцу твоему!

От воинов Красной армии, 12 февраля 1945 года вступивших в город Бунцлау.

С 1946 г., когда Силезия отошла к Польше, а город Бунцлау переменил свое название на Болеславец, музей продолжал оставаться советским, подчиненным в административном отношении командованию Северной группы войск. Прошли годы, и поляки, забывшие уроки истории, принялись глумиться над захоронениями русских и советских воинов на территории Болеславца. Досталось от вандалов и музею Кутузова. В этой связи в 1991 г. было принято решение о вывозе экспонатов на родину полководца — в Санкт-Петербург.

2010 год. В канадском Ванкувере стартуют XXI зимние Олимпийские игры

Город на западном побережье Канады стал столицей Игр-2010 в 2003 г. на сессии МОК в Праге, опередив при голосовании Пхёнчхан из Южной Кореи. Таким образом Ванкувер получил право принять зимнюю Олимпиаду с третьей попытки, поскольку выдвигал свою кандидатуру перед Играми-1976 и Играми-1980.

Церемония открытия впервые в истории проходила в закрытом помещении, на стадионе «Би-Си Плэйс», вмещающем 60 тыс. зрителей. Радость открытия спортивного праздника была омрачена недавней трагедией: на утренних квалификационных соревнованиях погиб саночник Нодар Кумариташвили из Грузии. В его память была объявлена минута молчания, а Кэтрин Дон Ланг исполнила песню «Аллилуйя» Леонарда Коэна.

Флаг Беларуси, которую на Олимпиаде представляли 47 спортсменов, на церемонии открытия нес 38-летний хоккеист Олег Антоненко.

Олимпиада проходила не без организационных накладок. Дополнительные сложности внесла погода. В Британской Колумбии февраль — это уже почти настоящая весна, поэтому снег на трассы свозили грузовиками и вертолетами, а старты часто переносились. Олимпийские соревнования по конькобежному спорту на дистанции 500 м пришлось переносить из-за поломки одной из заливочных машин прямо во время работы и образования по этой причине большого количества воды на дорожке.

Трагическая гибель грузинского спортсмена не стала единственным происшествием на ванкуверской Олимпиаде. Так, на разминке перед квалификацией в личном спринте классическим стилем словенская лыжница Петра Майдич вылетела с трассы, упала в трехметровый овраг и врезалась в дерево. Несмотря на боль, она прошла через четыре спринтерские квалификационные гонки и в финале заняла третье место. Как выяснилось позже, у нее были сломаны четыре ребра и повреждены легкие. На церемонии награждения Петра вступала на пьедестал в сопровождении двух врачей. Словенка была признана одним из героев Олимпиады.

В неофициальном командном зачете победителем Игр стала сборная Канады, завоевавшая 14 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей. Второе место заняла сборная Германии (10-13-7), а третье — сборная США (9-15-13). Провальным было признано выступление российских спортсменов — 11-е итоговое место (3-5-7).

Белорусы, выступавшие только в четырех видах спорта из пятнадцати, заняли 17-е место. Впервые в истории зимних Олимпиад они выиграли три медали — ранее никогда не завоевывали более двух. Кроме того, Беларусь стала единственной, кроме России, страной бывшего СССР, выигравшей в Ванкувере хотя бы одно золото.

Золото в копилку белорусской команды положил фристайлист Алексей Гришин. Биатлонисты Сергей Новиков и Дарья Домрачева привезли на родину серебро и бронзу соответственно.

Читайте также:

- «Умирающий лебедь» Сен-Санса и актер, которого называли «Солнышко». Этот день в истории: 9 октября

- Родились Есенин и Джигарханян, появилась телепередача «Будильник». Этот день в истории: 3 октября

- Маршал Василевский, Уэллс в Петрограде, первая казнь на территории США. Этот день в истории: 30 сентября

Смотрите также: