Холодильник на замке и пломбир с пингвином: какой была гастрономическая культура Минска ХХ века

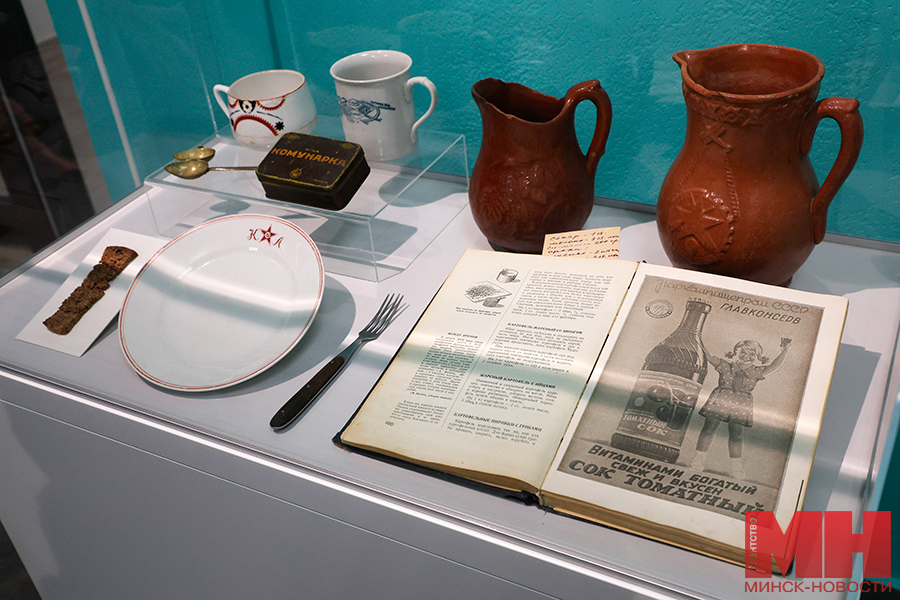

Круглый стол для вечернего чаепития, «Книга о вкусной и здоровой пище» и, конечно, сама советская кухня, где каждый предмет вносит лепту в описание эпохи, — инсталляции выставки «Гастрономическая культура Минска. ХХ век» мягко погружают в атмосферу советского быта. Окунулись в нее и корреспонденты агентства «Минск-Новости».

С Минска по нитке

Экспозиция рассказывает о кулинарной истории города, включая общественное и домашнее питание, деятельность предприятий пищевой промышленности, производство посуды и бытовой техники. Реконструкция интерьеров кухни и столовой дополняет тематическое собрание экспонатов.

— Выставку о минской кухне мы готовили более пяти лет. Такой долгий срок потребовался для сбора экспонатов, многие из которых подарили нам жители города. В экспозиции мы отразили три основных направления. Первое — приготовление еды. Какие продукты и бытовую технику использовали минчане, как менялся их рацион и способы приготовления блюд — это все можно проследить и по письменным свидетельствам, кулинарным книгам, рекламе, книжным иллюстрациям. Второй блок — обстановка, в которой готовили и принимали пищу. И третье важное направление — хранение еды, ведь привычные холодильники стали массово распространяться только в 1950–1960-х, — рассказала ведущий научный сотрудник научно-фондового отдела Музея истории города Минска Евгения Стальмахова.

Один из самых примечательных экспонатов коллекции — кусочек хлеба начала ХХ века. Сохранил его минчанин Иосиф Голубев — революционер и один из первых Героев труда. Всю жизнь он вел дневник, в котором фиксировал события жизни и множество бытовых мелочей, — как современный блогер. В 1918 году он отправился в Москву на съезд рабочих-железнодорожников и получил там паек, о чем оставил подробную запись. Обеденный кусочек хлеба он не ел, а завернул в салфетку и привез в Минск, где всю жизнь хранил его в банке из-под халвы. Много лет спустя внук Иосифа Петровича передал ценный «сувенир» в Музей истории города Минска.

Борьба с «кухонным рабством»

В начале ХХ века в состоятельных городских семьях на кухне было принято только готовить, да и занимались этим часто кухарки. Для обедов и ужинов, а заодно и приема гостей, предназначалось отдельное место — столовая, часто совмещенная с гостиной. Все кардинально изменилось со сменой власти. В раннесоветский период считалось, что от домашней кухни нужно избавляться: она закрепощает женщину, вынужденную обслуживать семью на кухне, и тормозит социальный прогресс.

— Кухни в новых домах того времени проектировали крошечные, а все украшения стола, деликатесы и нарядная сервировка считались рассадником буржуазии, от которого нужно избавляться. Бытовало мнение, что советские люди должны пользоваться кулинариями либо питаться в столовых, а дома лишь разогревать еду. Для этого в 1930-е годы по всему СССР строили крупные фабрики-кухни, была такая и в Минске, — сделала экскурс в прошлое специалист.

Изыски и гурманство не одобряли в раннесоветском обществе, а еду воспринимали исключительно как средство насыщения. Однако от революционного аскетизма стали отходить довольно быстро — уже в сталинский период.

Эволюция холода

— В середине столетия прием пищи постепенно перенесся на кухню. Многие жили в стесненных условиях, в бараках или коммунальных квартирах. Даже в новых сталинках не всегда было достаточно места для ежедневных столований. Но на праздники в общей комнате традиционно накрывали стол. Сначала он был круглым раздвижным, как в нашей инсталляции, посвященной сталинской эпохе. После их сменили столы-книжки, — отметила научный сотрудник.

В послевоенное время вместе с электрификацией и газификацией города стали появляться новые бытовая техника, виды мебели и посуды. Этот важный переход также можно проследить по экспонатам выставки. Здесь есть как знаменитый примус, так и инсталляция советской кухни 1960-х с газовой плитой и запирающимся холодильником «ЗиЛ». Шутка про замок на холодильнике была вовсе не шуткой для жителей коммунальной квартиры…

Здесь к месту вспомнить знаменитую командировку Анастаса Микояна в США в 1936-м, где нарком пищевой промышленности СССР познакомился с производством холодильников, а уже после войны лоббировал их производство в Советском Союзе. Он же курировал вышедшую в 1939 году «Книгу о вкусной и здоровой пище» — кулинарную библию, на которую в течение десятилетий равнялись советские хозяйки.

Заморские «деликатесы»

С легкой подачи Микояна на столах минчан постепенно появились не только многие продукты питания, например консервированные овощи, фрукты и соки, рыбные консервы, но и один из важнейших символов эпохи — советское шампанское. Производить его стали по американо-итальянской технологии. Согласно рекламной листовке 1952-го, выставленной в музее, «гордость советского виноделия» рекомендовалось перед подачей охладить в домашнем холодильнике, на льду или в погребе, а зимой — выставив на холод. Хотя похвастаться наличием рефрижератора в то время могли разве что представители высшей партийной номенклатуры. Знаменитые пузатенькие «ЗиЛы» стали широко распространятся только со второй половины 1950-х.

— И, конечно же, мороженое — привычные нам сорта крем-брюле, пломбир и фруктовый лед — советская промышленность стала производить после командировки Микояна в Америку. Обратите внимание на пингвинов на рекламе продукции «Главхладпрома» — это был очень модный образ. В то время активно изучали Антарктиду, создавали полярные станции, и пингвины украшали рекламу, обертки мороженого, шоколада, конфет. Не менее популярной в 1960-х была тема освоения космоса. Это можно заметить и по коллекции оберток и коробок от конфет «Коммунарки», которые мы также представляем в экспозиции, — отметила специалист.

Под звон фарфора

Эволюция системы питания в ХХ веке демонстрируется и через посуду для хранения, обработки, приготовления и подачи еды, фотографии, предметы быта, кухонную технику и даже произведения живописи. Значимая часть экспонатов — разнообразная посуда, в том числе немецкая трофейная. В витрине с экспонатами раннесоветского периода обращают на себя внимание образцы агитационного фарфора. Например, чашка из сервиза «Шестеренки», которую сотрудники музея отыскали в Северном переулке Минска, районе сохранившейся деревянной застройки. Рядом — кружка «Всенарпита СССР» с надписью: «Общественное питание под огонь рабочей самокритики».

Продукция закрытого ныне Минского фарфорового завода представлена не только популярными сервизами, которые вы могли видеть в серванте бабушки, но и штофами, тарелками, бочонками для солений и статуэтками. Чего стоит «Лявониха», автором формы которой были известные белорусские скульпторы Алексей Глебов и Сергей Селиханов.

Справочно

Выставка организована при участии Белорусского союза художников, Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта, а также жителей Минска.

Фото Ирины Малиновской

Читайте также:

- Местный Дали и скульптор, который хотел уйти в монастырь. Все, что вы не знали о богемном Минске

- Шпротница, масленка-спаржа и сахарница под ключ: дворянскую посуду показывают в галерее Савицкого

- Как разрабатывают меню для минских школьников, и что входит в топ-5 любимых блюд учеников

- Путешествие в прошлое медицины. Уникальную выставку нашли в минской аптеке

- Рябчики упорхнули: как эволюционировали популярные новогодние блюда за 70 лет

Смотрите также: