Как гитлеровцы глумились над Домом-музеем Чайковского, и юбилеи Сталина. Этот день в истории: 21 декабря

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 21 декабря в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

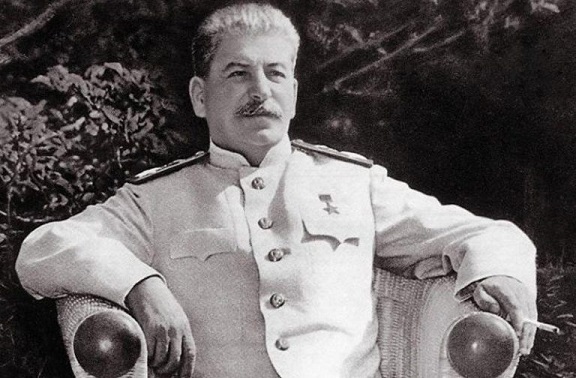

1879 год. Официально отмечаемая дата рождения Иосифа Сталина

На самом деле, как свидетельствует найденная метрическая запись, Иосиф Виссарионович Джугашвили, будущий Сталин, родился 6 (18) декабря 1878 г. Скорее всего, Сталин не знал точной даты своего рождения, так как до революции было принято праздновать не день рождения, а день ангела. В разных анкетах он писал в качестве года рождения то 1878, то 1879 год, но в 1929-м Иосиф Виссарионович счел нужным отпраздновать свое 50-летие. Политически это было самое подходящее время: всех оппозиционеров он уже сокрушил, а в период надвигавшегося Великого перелома и насильственной коллективизации культ вождя был очень важным подспорьем. С тех пор 21 декабря 1879 г. стало официальной датой рождения Сталина.

В 1939 г. 60-летие Иосифа Виссарионовича праздновали всенародно. На всех площадях раздавались гимны и песни про «великого Сталина». Ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением Золотой Звезды и ордена Ленина. Были учреждены Сталинские премии.

К 70-летнему юбилею Сталин уже имел многочисленные титулы. Среди них: отец и учитель народов, великий кормчий, организатор всех наших побед, почетный академик, величайший гений всех времен и народов, лучший друг советских врачей, железнодорожников, учителей, колхозников, детей, физкультурников и т. д. А поэт Михаил Исаковский и композиторы братья Покрасс, написавшие к 70-летию вождя «Песню о Сталине», сделали его еще и «самым большим садоводом»:

Споем же, товарищи, песню

О самом большом садоводе,

О самом любимом и мудром, —

О Сталине песню споем!..

Вообще в те дни юбиляру было посвящено множество песен и стихов. Вот типичный пример — опус поэта А. Жарова «Голос Кремля»:

Высокие звезды горят над кремлем.

Столица Отчизны не спит.

Великий наш Сталин и ночью, и днем

На ленинской вахте стоит…

В 1969 г. при Брежневе к 90-летию Сталина готовилась его «реабилитация». ЦК КПСС решил отметить юбилей большими статьями в газетах и журналах. Институт марксизма-ленинизма подготовил четырехтомник избранных произведений Сталина. Художественные мастерские получили заказ на изготовление скульптур Сталина, а типографии — плакатов с его изображением. Но после протестов общественности и видных людей страны дальше небольшой статьи в «Правде» дело не двинулось.

1894 год. В г. Клин (Московская область) основан Государственный Дом-музей Петра Чайковского — старейший в России мемориальный музыкальный музей

Строго говоря, у Чайковского никогда не было своего угла. Жил он в постоянных разъездах между Питером и Москвой. Однажды какой-то попутчик в поезде посоветовал ему в качестве перевалочной базы Клин — город расположен на пути между двумя столицами — тихий и уютный. Пётр Ильич внял совету и арендовал у местного мирового судьи Сахарова домик. У всемирно известного композитора банально не было денег, чтобы стать домовладельцем даже в таком заштатном городке. В своем «тихом убежище», как называл домик в Клину сам композитор, Чайковский провел последние годы жизни. Здесь он написал «Спящую красавицу», «Чародейку», симфонию «Майнфред», симфонию № 5, увертюру «Гамлет» и многие другие произведения.

Вот уже 130 лет дом-музей свято хранит атмосферу домашнего очага Чайковского. Все как при жизни композитора. Даже табличка на входной двери: «Приемные часы с 3 до 5». Такое объявление больше пристало бы доктору или юристу, но сотрудники музея объясняют: к Чайковскому нескончаемым потоком шли просители, и он никому не мог отказать в аудиенции и помощи. Но, чтобы эти визиты не мешали работать, поставил временное ограничение.

Когда 15 декабря 1941 г. советские войска освободили Клин, Совинформбюро передало сообщение о том, какому возмутительному глумлению подвергся дом-музей великого композитора.

Группа сотрудников музея и местных жителей составила акт о преступлениях гитлеровских вандалов. Кабинет-гостиная и музыкальная комната Чайковского были превращены в грязный и зловонный притон. В одной из рабочих комнат, где находились иконографические материалы, немцы устроили клозет. Столовая на первом этаже была превращена в мастерскую по ремонту мотоциклов. Содержимое ящиков с музейным имуществом отправлено в помойную яму. Варварски изуродованный бюст композитора выброшен в снег. Обломки скульптур, изодранные книги, ноты, макеты театральных постановок «Лебединого озера», «Спящей красавицы», гонимые ветром, были разбросаны по всей территории усадьбы.

Пианино, принадлежавшее ученику и другу композитора Сергею Танееву, портрет Чайковского, написанный маслом, а также некоторые наиболее ценные вещи немецкие грабители увезли с собой.

Документальные кадры последствий разграбления дома-музея представлены в советском фильме «Разгром немецких войск под Москвой». В музее Освенцима среди фотографий, рассказывающих о злодеяниях гитлеровцев, висит снимок, на котором изображен дом-музей таким, каким его оставили фашисты.

В ноябре 1944 г. музейные ценности были возвращены в Клин, и 6 мая 1945 г., накануне дня рождения композитора, мемориальный дом снова открыл двери для посетителей.

В настоящее время Музей-заповедник П. И. Чайковского — это масштабный комплекс, включающий мемориальные дом и парк с усадебными постройками, современный депозитарий для хранения музейных коллекций, выставочные пространства, концертный зал, центр музейной педагогики.

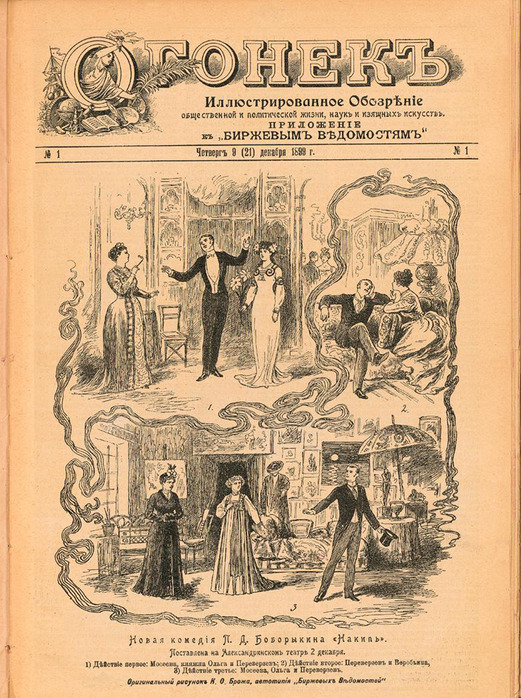

1899 год. В Санкт-Петербурге выходит первый номер журнала «Огонёк»

Первоначально он выходил как еженедельное иллюстрированное литературно-художественное приложение к газете «Биржевые ведомости». Спустя три года журнал стал самостоятельным. «Огонёк» был одним из популярных журналов и выходил тиражом в 120 тыс. экземпляров. После Октябрьской революции его выпуск прекратился.

В 1923 г. издание было возрождено по инициативе журналиста и редактора Михаила Кольцова. Очень быстро журнал стал вновь популярным: в конце 1923 г. его тираж составлял 42 тыс. экземпляров, а в 1925 г. достиг полумиллиона.

«Огонёк» — один из немногих советских журналов, которые никогда не сдавали в макулатуру. В конце года прочитанные номера аккуратно переплетали и хранили дома как ценные книги.

В 1990 г. тираж журнала превысил 4,5 млн. Однако к 2007 г. он упал до 80 тыс. экземпляров и продолжал снижаться. Когда в марте 2009 г. испытывающий трудности «Огонёк» был куплен издательским домом «Коммерсантъ», заговорили о возрождении издания. Однако 21 декабря 2020 г. «Коммерсантъ» объявил о прекращении публикации печатной версии журнала и увольнении его коллектива в связи с оптимизацией расходов.

1934 год. В память о Сергее Кирове переименовывают ряд объектов в Белорусской ССР

Руководитель ленинградской парторганизации, член Политбюро, Оргбюро и секретарь ЦК ВКП(б) Сергей Киров был убит 1 декабря 1934 г. К 29 декабря, когда его убийцу Леонида Николаева расстреляли по приговору суда, в стране уже полным ходом шел процесс увековечения памяти Кирова — переименовывались улицы и площади, заводы и учебные заведения.

Президиум ЦИК БССР 21 декабря принял постановление, в соответствии с которым имя Кирова присваивалось: в Минске — заводу «Коммунар» (ныне ОАО «Станкостроительный завод им. С. М. Кирова»), 4-й школе, Коммунистическому институту журналистики БССР (в 1940 г. реорганизован в Белорусский институт журналистики и в 1941 г. остановил свою деятельность), стадиону «Динамо»; в Гомеле — машиностроительному заводу «Пролетарий» (ОАО «СтанкоГомель») и Лесному институту (в 1946-м переехал в Минск, сегодня это — Белорусский государственный технологический университет); в Борисове — спичечной фабрике «Пролетарская победа» (ОАО «Борисовдрев»); в Витебске — педагогическому институту (ныне Витебский государственный университет имени П. М. Машерова) и заводу «Красный металлист» (современный ОАО «ВИСТАН»).

Кроме того, переименовывались ул. Университетская в Минске и Вокзальная в Витебске, обе они становились ул. Кирова.

1984 год. Завершается визит в Великобританию Михаила Горбачёва, который через три месяца станет главой Советского государства

Визит проходил с 15 по 21 декабря. Член Политбюро Горбачёв возглавил делегацию Верховного Совета СССР. В ее составе были Александр Яковлев, Леонид Замятин, Евгений Велихов и ряд других персон. В общей сложности спецбортом «Ил» из Москвы прибыли 30 человек: депутаты Верховного Совета, представители МИД, ЦК и охраны. В поездке Горбачёва сопровождала супруга Раиса Максимовна.

Как отмечали иностранные журналисты, Михаил Сергеевич «прибыл в Лондон в английском пальто, итальянской шляпе, элегантном сером костюме в сопровождении улыбающейся почти красивой и совершенно не толстой жены». На английскую землю Горбачёв ступил с радостной улыбкой и на страницах газеты «Таймс» был любовно назван «улыбающимся медведем».

В первый день визита, 15 декабря, Горбачёв посетил Британский музей. Здесь советской делегации показали читальный зал, в котором занимался Карл Маркс. После этой экскурсии будущий генсек произнес фразу, которую потом цитировали многие газеты: «Те, кому не нравится марксизм, должны предъявить претензии Британскому музею, ведь отсюда все пошло».

На следующий день в резиденции Чекерс состоялась встреча Горбачёва с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер.

По оценке Яковлева, присутствовавшего при этой встрече, «Горбачев оказался на политическом испытательном стенде, да еще под наблюдением такой проницательной политической тигрицы, как Маргарет Тэтчер. Это она поставила диагноз, заявив, что с этим человеком можно иметь дело».

Другой член делегации, Замятин, который двумя годами позднее стал советским послом в Великобритании, писал в мемуарах о свободной, раскованной манере общения Горбачёва с британским лидером. «Встреча проходила в тот период, когда по любой проблеме, возникавшей в мире, Политбюро в Москве вырабатывало и утверждало соответствующую формулу. Отступать от нее считалось непростительным грехом. А Горбачёв в беседе с Тэтчер излагал свое собственное видение мира, а вовсе не громыкинско-пономаревские постулаты, и излагал свободно, без оглядок на московские инструкции».

Замятин убежден: Горбачёв «уже тогда, на переговорах в Чекерсе, «прокручивал» через реакцию Тэтчер свое, новое». Во время встречи Горбачёва с Дж. Мейджером в июле 1991 г. советский лидер подтвердил, что встреча в 1984 г. действительно стала началом его реформаторской деятельности. «Новое мышление и процесс перестройки начался нами раньше 1985 года, — сказал Горбачёв Мейджеру. — Я бы отнес начало перестройки нашей внешней политики и ее новые подходы к декабрю 1984 года, когда я с бывшим премьер-министром Тэтчер встречался в Чекерсе. Именно там я «прокатал» некоторые принципы общеевропейской политики — и в более широком плане — политики отношений между Западом и Востоком. Так что рождение нового мышления надо относить к декабрю 1984 года».

Некоторые исследователи высказывают мнение, что к Горбачёву давно «присматривались» на Западе, и западные спецслужбы готовили его к развалу Советского Союза. А миссия Тэтчер заключалась в том, чтобы привлечь его к сотрудничеству, сделать «своим человеком».

«Прощаясь с ним, я питала надежду, что разговаривала с будущим советским лидером», — написала в своих мемуарах Тэтчер.