Как готовили космические миссии в СССР, и чем обязан белорусам олимпийский мишка

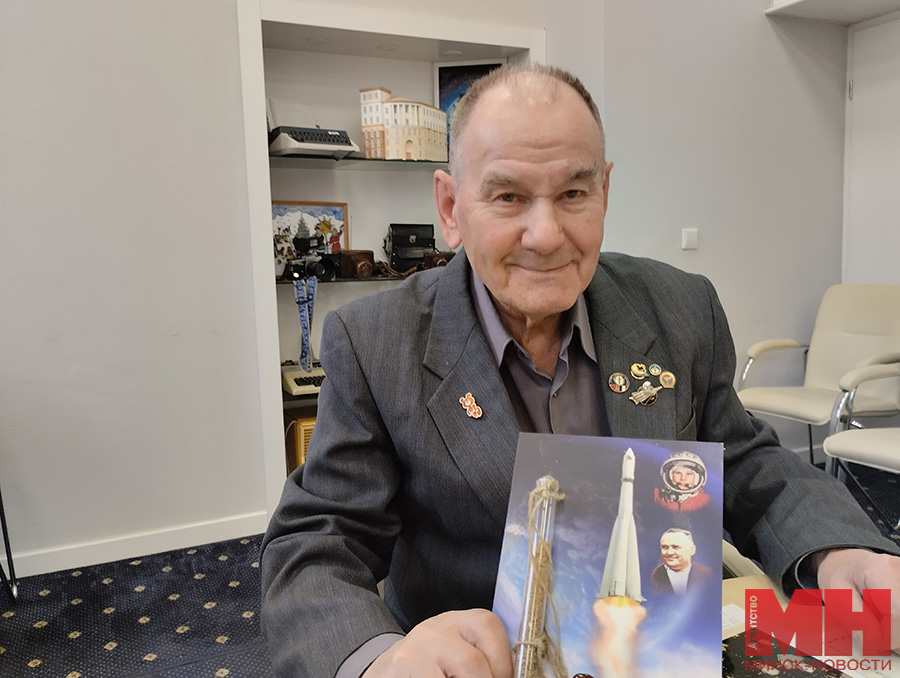

День космонавтики отмечается 12 апреля. Почему в космосе не бывает мелочей, кто такой Иван Иванович, который чаще других летал на орбиту, и чем обязан белорусам олимпийский мишка, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал инженер-испытатель космодрома «Байконур» Николай Смердов.

— Новость слышали? — протягивая руку, с порога спрашивает мой гость. — Китайцы скоро начнут строить в космосе гигантскую солнечную электростанцию. Она соберет всего за год от солнца столько энергии, сколько в эквиваленте можно получить от всей нефти, разведанной сегодня на Земле.

Кто же не слышал? И объяснение этого феномена читали. Эффективность космических солнечных электростанций (в отличие от наземных солнечных панелей) не зависит от капризов погоды, поры года и времени суток. К тому же они могут генерировать гораздо больше энергии, чем их земные аналоги: солнечный свет в космосе гораздо интенсивнее, чем на поверхности Земли.

— Так вот, в Советском Союзе над таким проектом работали еще в те времена, когда я служил на космодроме «Байконур», — возвращает меня к намеченному разговору Н. Смердов. — Полвека назад.

Романтик-артиллерист

Н. Смердов оказался в эпицентре космической гонки в начале 1970-х вроде бы случайно. Не случайно лишь то, что в юности он был великим романтиком. Начитавшись приключенческих повестей о геологах, подал документы в горный институт. Однако таких идеалистов в ту пору в советской стране было, вероятно, видимо-невидимо. Сдал экзамены очень даже хорошо, но не прошел по конкурсу. Поэтому пошел работать в геологоразведку простым рабочим. Пока не пришла повестка в армию. А военком возьми да и предложи юноше поступать в Ачинское военное авиационно-техническое училище. Самолеты, небо… Чем не романтика? Согласился. Однако лейтенантские погоны Смердов получил уже как… артиллерист-ракетчик. В 1960-х Хрущёв решил сократить численность армии, и Ачинское училище упразднили — его курсанты доучивались в Казанском артеллерийско-техническом.

Службу молодой офицер начинал под Полоцком в поселке Ветрино в ракетных войсках. Н. Смердов вспоминает: когда случился Карибский кризис и мир стоял на пороге новой мировой войны, его полк три месяца находился в повышенной боевой готовности в ожидании команды «К бою!». К счастью, она так и не прозвучала.

Сходство с Гагариным

Но небо молодого офицера не оставило. Он едет в Ленинград и поступает в Военно-космическую академию имени А. Ф. Можайского. При этом Н. Смердова отбирают в первое отделение, осуществлявшее подготовку специалистов-техников по космическим аппаратам.

— У выпускников отделения было всего два места продолжения службы. Север — это космодром «Плесецк» и юг — знаменитый «Байконур». С него и началось освоение космоса человеком, — поясняет подполковник в отставке. — Я служил в управлении, занимавшемся отправкой в космос так называемых обитаемых кораблей. И именно на той площадке, откуда стартовал в свой полет Юрий Гагарин.

К слову, начальник 1-го испытательного управления, к которому новоиспеченный майор зашел доложить, что прибыл по распределению для дальнейшего прохождения службы, сразу отметил сходство нового офицера с первым космонавтом Земли. Они были почти одного роста.

— Он смотрит на меня и говорит: «О, так вы как раз подходящего роста. Нам в спускаемый аппарат специалисты нужны», — с улыбкой вспоминает Н. Смердов и поясняет: — Спускаемые аппараты первых космических кораблей были очень тесными, поэтому и космонавтов выбирали невысоких.

Так Н. Смердов стал инженером-испытателем, контролером оператора-космонавта. Он отвечал за безопасность функционирования спускаемого аппарата корабля, тестируя на земле все операции, которые могли быть использованы космонавтами в полете. Его работа была лишь толикой кропотливого труда огромной команды, тщательно проверяющей абсолютно все системы космического корабля до его старта. На каждом рабочем месте в монтажно-испытательном корпусе трудились три человека: оператор и два контролера — от военных и предприятия — изготовителя аппарата. Все операции фиксировались в бортовом журнале и подтверждались тремя подписями.

— На подготовку «Союза» требовалось 3–4 месяца, — приоткрывает масштаб работы Н. Смердов.

Потом готовил к запуску две орбитальные станции — «Салют-7» и «Мир» уже в качестве руководителя испытаний в смене. На подготовку станций обычно уходило 8–10 месяцев, работа шла в круглосуточном режиме.

Гонка технологий

— Не скучно ли было заниматься месяцами таким рутинным делом? — спрашиваю собеседника, хотя прекрасно понимаю, что скукой в такой работе не может пахнуть даже априори. Ведь Н. Смердову повезло трудиться там, где сходились все передовые веяния науки и техники, рядом с людьми — легендами своего времени.

— Никогда! — ожидаемо отвечает он. — Скучать не давала и сама глобальность задач, которые надо было решать инженерам-испытателям космодрома. Да и новых вводных всегда хватало. Ведь научный и технический прогресс постоянно шел вперед.

Н. Смердов вспоминает, как, например, корабль под заводским номером 64 перед полетом собирали трижды. Номера завода-изготовителя и стартовые всегда не совпадают, потому что были и неудачные пуски или с Иваном Ивановичем на борту, про которые общественности не сообщали.

— Корабль был уже практически готов к старту, когда поступила команда заменить парашютные системы в спускаемом аппарате на новые, более совершенные и безопасные, — рассказывает инженер-испытатель. — Но в тогдашних «Союзах» парашют можно было вытащить из отсека только тогда, когда спускаемый аппарат отделен от корабля. Пришлось разбирать и собирать по новой всю ракету, проводить все испытания повторно. А это опять же время, дней 20, а дата пуска уже утверждена. Тем не менее мы успевали. Уже заканчивали повторные электрические испытания, когда пришла срочная телеграмма: «Новую парашютную систему убрать, поставить старую». Очевидно, при дальнейших испытаниях на самолетах в новинке обнаружилась какая-то проблема, поэтому решили с ней в космосе не рисковать. И вся работа началась по третьему кругу.

Аварийная посадка

Н. Смердов вспомнил немало примеров, как работа огромного числа людей шла насмарку, а космонавты подвергались смертельному риску из-за, казалось бы, незначительной мелочи, которую не смогли учесть конструкторы и инженеры.

— В 1975 году готовили к запуску «Союз 18-1». Основной экипаж — Василий Лазарев и Олег Макаров. Космонавтов усадили в аппарат, закрыли люки, проверили на герметичность — все идеально. Мы, испытатели, ушли в бункер, где установлены два телевизора: один показывает ракету на старте, второй — космонавтов. Прошло зажигание, ракета поднимается, преодолела слой атмосферы, сбросила обтекатель, в кабине посветлело. У Макарова на рукаве закреплено зеркало, чтобы можно было через него посмотреть в иллюминатор. Он поднимает руку и говорит: «Посмотрел на Землю — она красивая, голубая, вся в белом». И сразу после этих слов изображение и связь пропали, взвыла аварийная сирена. По громкой связи прошла команда: «Шестнадцатый, поднимай поисковую группу». А я ведь выходил из корабля последним, перед тем как туда сел экипаж космонавтов…

Но причина неудавшегося пуска была в другом. Первая ступень ракеты, поясняет Н. Смердов, это четыре «боковушки» и центральный блок. Когда «боковушки» отработали, они одновременно отсоединились, начала работать центральная вторая ступень. Она соединяется с третьей шестью пироболтами, объединенными в две группы — три с одной стороны и три с другой. Во время полета блуждающий электроток попал на одну группу пироболтов — они отстрелились. А вот оставшиеся три продолжали частично удерживать вторую ступень с ракетой, отчего ту стало переламывать. Пошла команда прекратить полет и отделить корабль. В дальнейшем механизм отделения ступеней переделали, чтобы такое не повторилось. Но кто мог подумать, что произойдет подобная ситуация?

К счастью, обошлось без жертв: спускаемый аппарат с космонавтами приземлился в горах Алтая, их нашла поисковая группа. В отличие от трагедии 1971 года, когда весь экипаж «Союза-11» погиб…

Кристальная чистота

— Полет в космос — это всегда огромный риск, несмотря на всю титаническую предполетную подготовку корабля. Поэтому каждый космонавт — герой, — подытоживает собеседник. — Но космос по-прежнему манит человечество. В том числе и экономически.

Возвращаясь к китайским солнечным электростанциям в космосе, Н. Смердов напомнил: в Советском Союзе на орбите тоже отрабатывались новые технологии, например выращивания искусственных кристаллов. На Земле при их производстве половина продукции идет в брак, а в космосе каждый такой кристалл идеален. Даже была создана и доставлена на станцию «Мир» промышленная установка, но ее случайно повредили при перестыковке кораблей. Починить или заменить не успели, потому что в те времена руководству СССР стало уже не до космоса. Та же судьба постигла и другие технологические эксперименты.

Белорусский след

Н. Смердов отправлял на орбиту и обоих белорусских космонавтов Советского Союза — Петра Климука и Владимира Ковалёнка. Причем Петра Ильича дважды.

Два года назад к 50-летию первого полета П. Климука в космос Н. Смердов решил передать юбиляру штурвал, которым он закрывал люк кабины космического корабля перед самым стартом.

— Этого штурвала космонавты никогда не касаются, потому что, когда они садятся в корабль, этим штурвалом закрывается люк снаружи. Поэтому очень приятно сейчас подержать его в руках, — признался П. Климук, принимая необычный подарок.

А еще Н. Смердов благословил в космический полет… олимпийского мишку.

— Я занимался подготовкой к полету «Союза-29». И вдруг, как говорят, затылком чувствую, что на меня кто-то пристально смотрит, — улыбается, вспоминая тот случай, собеседник. — Хотя присутствие рядом незнакомцев было исключено. Оборачиваюсь и вижу этого симпатягу, уставившегося на меня своими добрыми круглыми глазками. Выяснилось, что даже командир корабля и бортинженер до последнего не подозревали о третьем члене экипажа.

Символ московской Олимпиады 15 июня 1978 года на орбиту доставил корабль под командованием нашего земляка В. Ковалёнка.

Фото автора и из личного архива Н. Смердова