Как картофель победил репу, а белорусы выиграли «Кожаный мяч». Этот день в истории: 26 августа

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 26 августа в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

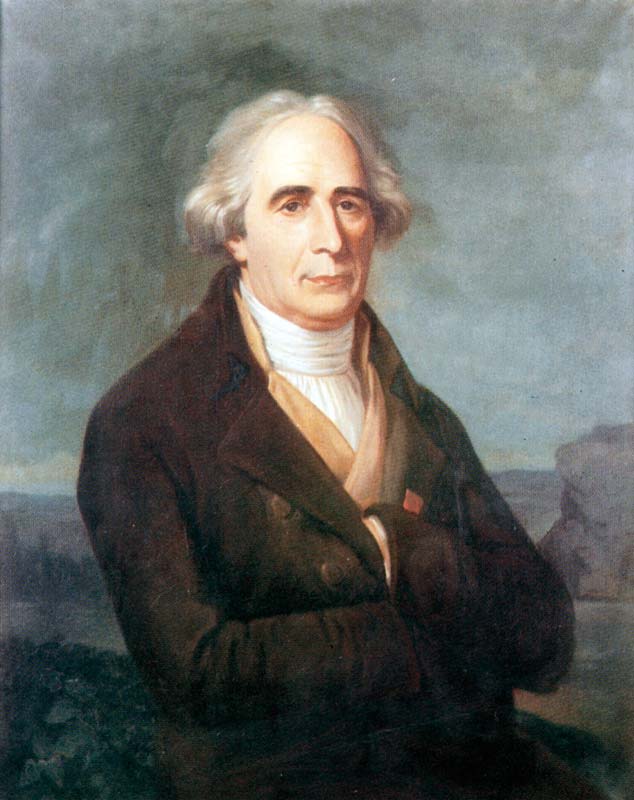

1740 год. Родился французский промышленник и изобретатель Жозеф Монгольфье, старший из двух братьев Монгольфье — изобретателей воздушного шара

Всего в семье было 16 детей, но прославили ее Жозеф и Этьен, открывшие эру мирового воздухоплавания. В 1783 году они построили первый шар, поднимавшийся нагретым воздухом, известный как «монгольфьер».

Шар высотой с трехэтажный дом, весом свыше двухсот килограммов и огромной надписью по-латыни «К звездам» за 10 минут поднялся на высоту около двух тысяч метров и пролетел по ветру два с половиной километра, а братья Монгольфье навсегда вошли в историю авиации.

Жозеф также изобрел парашют, гидравлический таран и гидравлический пресс.

1770 год. В «Трудах Вольного экономического общества» была напечатана первая научная статья на тему картофеля — «Примечания о картофеле»

Правда, до того, как картофель стал нашим вторым хлебом, прошло еще много времени.

Название картофель ввел в русскую речь выдающийся ученый-агроном Андрей Болотов. Впервые в России он начал выращивать картофель не на клумбах, а в огороде. Болотов ознакомился с этим корнеплодом во времена Семилетней войны (1756–1762), находясь в Восточной Пруссии. После ухода в отставку он обосновался в имении в Тульской губернии и занялся новаторским сельским хозяйством. Среди прочих новинок Болотов сажал на огороде «тартуфели» — так тогда называли картофель, став первым популяризатором этой культуры в России.

Будучи управляющим волостей в Тульской губернии, принадлежавших Екатерине Великой, Болотов, вероятно, донес до императрицы сведения о картофеле. Известно ее «наставление о разведении земляных яблок, называемых потетес (картофель)» 1765 года, в котором подробно описывались приемы подготовки гряд и рассадки клубней, а также рекомендации для крестьян.

Однако крестьяне не торопились принимать новый продукт. В 1840-х годах в некоторых губерниях вспыхивали так называемые «картофельные бунты». Причина — отравления картофелем, которые возникали из-за неправильного хранения клубней на свету. Отсутствие грамотного просвещения, сбивчивые предписания чиновников и нежелание слушать опытных людей, подобных Болотову, превратили полезную инициативу в массовый протест.

Картофель приживался в России с трудом, но со временем вытеснил такие корнеплоды, как репа, брюква и пастернак, которые до этого были основой питания. В средней полосе страны картофель стал распространяться с начала XIX века. В литературе это нашло отражение, например, у Льва Толстого: в «Войне и мире» Платон Каратаев в 1812 году угощает Пьера Безухова картофелем, запеченным в углях.

В советское время картофель приобрел не только хозяйственное, но и социальное значение. Его собирали и студенты, и трудящиеся — выражение «отправлять на картошку» стало аналогом коллективной работы.

Картофель давно стал неотъемлемой частью национальной кухни и символом сельского труда. А наше трепетное отношение к нему ярко передал герой Савелия Крамарова в фильме «Джентльмены удачи» радостным восклицанием: «О, картошечка!».

1795 год. Скончался граф Калиостро, итальянский мистик, алхимик и авантюрист, называвший себя разными именами

Последние дни он провел в тюрьме, а умер, по разным сведениям, то ли от пневмонии, то ли от эпилепсии, то ли от яда, то ли был задушен охранником, выведенным из себя издевками заключенного.

Калиостро жил в эпоху, богатую на всевозможных аферистов, и сам стал выдающимся из них. Его настоящее имя — Джузеппе Бальсамо. Будущий маг и фокусник с детства отличался неугомонным характером: за проделки и богохульство его выгнали из школы. Мать попыталась направить сына в бенедиктинский монастырь, но и там он долго не задержался — мальчика обвинили в мошенничестве и изгнали.

Сам Калиостро впоследствии утверждал, что посвятил ночи изучению алхимии и целебных трав — возможно, это было частью его легенды. Взяв себе титул графа Калиостро, он пустился покорять Европу, окружив себя аурой таинственности и магии.

Слуги уверяли окружающих, что знают хозяина уже 300 лет. Сам мистик заявлял, что родился в год извержения Везувия, в 79-м году нашей эры, благодаря чему обрёл мистическую силу. Он провозгласил себя изобретателем философского камня и создателем эликсира вечной жизни.

Калиостро объездил почти всю Европу, обманул самого графа Потёмкина и был так искусен, что едва не покорил сердце Екатерины Великой.

В конце своей карьеры граф отправился в Италию, чтобы основать масонскую ложу в самом Риме — прямо под носом у Папы Римского. Святой престол воспринял это как вызов. Калиостро и его жена Лоренца Феличиани были арестованы и заключены в замок Святого Ангела. Инквизиция пыталась выудить признания в колдовстве, масонских заговорах и связях с дьяволом.I

Граф упорно молчал, зато не выдержала Лоренца — признав все обвинения, она дала подробные показания против мужа. Это, однако, ее не спасло. Женщину приговорили к заточению в монастыре, где она умерла через год. Местные жители до сих пор рассказывают о призраке Лоренцы, якобы появляющемся на площади Испании — на том самом месте, где она обвинила мужа в колдовстве.

Самого Калиостро ожидала казнь на костре как еретика, но в последний момент приговор заменили пожизненным заключением. 7 апреля 1791 года в церкви Санта-Мария состоялся церемониальный акт покаяния: босой, в простой рубахе и со свечой в руках, Калиостро стоял на коленях и молил о прощении, в то время как его инвентарь и богатую библиотеку, собранную в разных странах, сжигали на костре.

После этого Калиостро перевезли в неприступный замок Сан-Лео, расположенный на вершине отвесной скалы на границе с Тосканой, и заключили в камеру с входом через отверстие в потолке — туда его спускали на веревке. На прогулки его не выводили, опасаясь, что масоны предпримут попытку освобождения. По слухам, заговорщики планировали использовать воздушный шар. А после того, как Калиостро продемонстрировал тюремщикам несколько своих фокусов (в частности, умудрился без каких-либо инструментов «превратить» ржавый гвоздь в прекрасный стальной стилет), его и вовсе заковали в цепи.

Тело Калиостро, завернутое в саван, спустили со скалы 26 августа 1795 года. Судьба этого мистификатора и сегодня окутана тайной и домыслами, а его жизнь вдохновляет историков и романтиков по всему миру.

1920 год. В США вступила в силу 19-я поправка к Конституции об отмене избирательных ограничений для женщин

Всеобщее равенство предполагает всеобщее избирательное право. Однако женщины, как известно, вплоть до конца XIX века были исключены из процесса голосования. Но в Вайоминге и некоторых других штатах США женщины пользовались избирательными правами уже с 1867 года. На принятие решения о предоставлении избирательных прав всем женщинам повлияла прежде всего Первая мировая война, которая создала для них новую социальную и психологическую ситуацию: они стали участвовать в общественной жизни и принимать самостоятельные решения на производстве. Такое положение с течением времени казалось само собой разумеющимся.

Война закончилась, но женщины не хотели отказываться от достигнутого: американки начали борьбу за равноправие с мужчинами в сфере избирательных прав. 26 августа 1920 года к Конституции США была принята 19-я поправка, которая гласила: «Избирательное право граждан США не должно отрицаться или ограничиваться на основании пола». Это была победа суфражистского движения, насчитывающего к тому времени уже 70-летнюю историю.

Одними из первых женское избирательное право ввели Новая Зеландия (1893), Австралия (1902), в Европе — Великое княжество Финляндское (в составе Российской империи, 1906), в исламском мире — Крымская народная республика (1917). Одними из последних — Кувейт (2005), Объединенные Арабские Эмираты (2006) и Саудовская Аравия (2015).

В настоящее время женское избирательное право введено в большинстве стран мира.

1965 год. Минская «Чайка» стала победителем первого в истории финала Всесоюзного турнира «Кожаный мяч», в котором приняли участие юные футболисты из 20 дворовых команд

Мяч с автографами сборной СССР в руках мальчишек из «Чайки».

Идея проведения турнира «Кожаный мяч» принадлежала знаменитому советскому голкиперу Льву Яшину. В разговоре с журналистами «Пионерской правды» Лев Иванович обратил внимание, что во всех городах страны на пустырях и спортивных площадках играют в футбол тысячи мальчишек, многие из которых могли бы вырасти в мастеров высокого класса. Он предложил проводить первенства среди дворовых команд.

ЦК ВЛКСМ инициативу поддержал, был создан Клуб «Кожаный мяч», первым председателем которого стал Заслуженный мастер спорта СССР Михаил Сушков. В штаб клуба вошли выдающиеся советские футболисты Лев Яшин, Алексей Хомич, Гавриил Качалин, Виктор Понедельник, Альберт Шестернев, Валентин Иванов, Алексей Парамонов, а также журналисты и комсомольские работники.

Уже в мае 1964 года «Пионерская правда» опубликовала Положение о соревновании и призыв ко всем детским дворовым командам включиться в чемпионат. За право выступить в первом Всесоюзном финале «Кожаного мяча» спорили 170 тысяч дворовых команд (более трех миллионов подростков в возрасте от 12 до 14 лет) со всех уголков Советского Союза.

И вот лучшие команды, прошедшие сито отбора, отправились в Москву, чтобы в финальном турнире с 16 по 26 августа определить сильнейших. Всех участников поселили в «олимпийской деревне», в качестве которой выступила гостиница «Алтай», что недалеко от здания ВДНХ. Жили в режиме «все включено»: увлекательные матчи, познавательные экскурсии, захватывающие походы на футбол (в том числе мальчишки побывали на финале Кубка СССР в Лужниках, в котором минское «Динамо» в немыслимом по накалу двухматчевом противостоянии уступило главный трофей футболистам «Спартака»).

Финальный турнир «Кожаного мяча» проходил сразу на нескольких московских стадионах. Судьба главного трофея решалась на стадионе «Динамо», забитом в тот день под завязку, в поединке между «Чайкой» из Минска и «Волной» из Луганска. Финальный матч получился по-настоящему драматичным. После того, как основное время закончилось вничью (0:0), судья назначил по пять восьмиметровых ударов по воротам каждого из соперников. Удача оказалась на стороне «Чайки» — победный гол при счете 3:3 забил вратарь минчан Витя Барковский. Третье место завоевала «Молния» из Владивостока.

Главный приз турнира – кубок «Серебристая ракета» — получает капитан минской команды Гриша Грудинский. Фото sb.by

Медали призерам на шеи надел сам Лев Яшин — лучший на тот момент голкипер планеты. Все победители и призеры соревнований получили также памятные призы, комплекты формы, мячи, другую футбольную атрибутику и плакаты с автографами знаменитых советских игроков.

В Минске юных футболистов «Чайки» встретили на вокзале как героев — с духовым оркестром. Их успех вдохновил и заразил футболом многих белорусских мальчишек.

С тех пор турнир на призы клуба «Кожаный мяч» стали проводить ежегодно. Но ни разу с 1965 года представители Беларуси не завоевывали главный трофей.