Как пес подорвал немецкий эшелон, и что Путин пел разведчикам. Этот день в истории: 19 августа

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 19 августа в разные годы, – в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

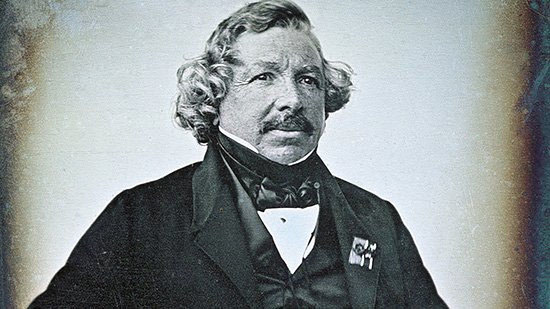

1839 год. Французское правительство объявило об изобретении дагеротипа — прибора, воспроизводящего изображения предметов

Новый метод отображения действительности придумал французский живописец-декоратор Луи Дагер. Фотографию-дагеротип делали на посеребренной металлической пластинке. Для получения изображения ее обрабатывали парами йода и ртути. Для того чтобы снимок получился качественным, нужно было хорошее освещение, а лучшими дагеротипистами были художники с техническими способностями.

Европа, Америка и Россия были захвачены новомодным изобретением. В первые три месяца после объявления о новинке Дагер продал 10 тыс. аппаратов для съемки, несмотря на их дороговизну. Недешево стоила и возможность сделать снимок, это была привилегия богатых. Но всего через пару месяцев после объявления об изобретении дагеротипии московский гравер и изобретатель Алексей Греков для повышения долговечности изображения на серебряной пластине предложил покрывать ее тонким слоем золота. Кроме того, он придумал делать пластинки из более дешевых меди или латуни.

Надо сказать, что возможность запечатлеть себя для потомков с помощью этой «штуковины» была сущей пыткой. Нередко фотографы мазали своим клиентам физиономию специальным мелом, чтобы на снимке они были четче. К тому же, чтобы снимок получился не расплывчатым, надо было несколько минут сидеть без единого движения. При этом голову позирующего закрепляли особым образом, чтобы предотвратить движение.

Большинство дагеротипов – это портреты. Благодаря им мы точно знаем, как выглядели Герцен, Тургенев, Дарвин и многие другие известные люди. Ни один из них не улыбается. Серьезность лиц объясняется просто: попробуйте сидеть с улыбкой хотя бы минуты три. Можно только представить, какой получится оскал!

Конечно, метод был не совершенен, и до современной фотографии ему было далеко. Тем не менее дагеротипный фотопортрет быстро вошел в моду и полностью вытеснил портретную миниатюру, заставив большинство художников этого направления переквалифицироваться в фотографов.

1943 год. На перегоне Полоцк – Дриса собака-диверсант Дина пустила под откос вражеский эшелон

Овчарка Дина была первой собакой-диверсантом в Красной армии, которую готовили к этому профессионально. Сначала она прошла курс истребителя танков, потом приобрела вторую специальность – минера и наконец освоила третью профессию – диверсанта.

Ее инструктором была Дина Волкац. С началом войны молодая актриса театра настойчиво просилась на фронт. Девушку призвали и, поскольку у нее уже имелась корочка инструктора по собаководству Осоавиахима, отправили дрессировать собак — и параллельно доучиваться в школе служебного собаководства «Красная звезда». В мае 1943 г. Д. Волкац была направлена на фронт, где ее сразу назначили командиром взвода дрессировщиков-минеров 37-го отдельного батальона разминирования.

Свою самую смышленую собаку Дина назвала… Диной. Тезка принимала активное участие в рельсовой войне в Белоруссии, а особо отличилась в августе 1943-го, когда пустила под откос вражеский эшелон. Эту опасную операцию пришлось проводить днем — ночью территорию все равно освещали, да еще и патрулировали с собаками. Овчарка Дина выскочила на рельсы перед приближающимся поездом, сбросила вьюк с зарядом, зубами выдернула чеку, скатилась с насыпи и умчалась в лес – все, как учили. Она была уже рядом с минерами, когда прогремел взрыв. Дина не только успешно выполнила боевую задачу, но и стала первой в истории собакой, выжившей после произведенного подрыва. До этого все четвероногие подрывники гибли в момент взрыва.

После этого случая Д. Волкац наградили за подготовку собак-диверсантов орденом Красной Звезды. Подвиг самой собаки в краткой сводке о проведении операции упомянут не был: «19 августа 1943 года на перегоне Полоцк – Дрисса подорван эшелон с живой силой противника. Уничтожены 10 вагонов, выведен из строя большой участок железной дороги, от взорвавшихся цистерн с горючим на всем участке распространился пожар. С нашей стороны потерь нет». Но история сохранила имя четвероногого героя. И 19 августа в память о том событии в Музее Победы на Поклонной горе в Москве проходит День фронтовой собаки, посвященный подвигам служебных собак в годы войны.

Подрыв эшелона был не единственной операцией четвероногого диверсанта. Овчарка Дина геройствовала еще не раз. Так, например, при разминировании Полоцка в матрасе немецкого госпиталя она обнаружила мину-сюрприз. А в отставку первая в Красной армии собака-диверсант ушла уже на мирной земле.

Батальон Д. Волкац — один из 18 отдельных батальонов разминирования, действовавших во время Великой Отечественной войны. Всего «собачьи» ОБР сумели обезвредить около 4 млн мин, спасти 19 тыс. крупных объектов и бессчетное количество жизней. В память о самоотверженности четвероногих питомцев в Волгограде есть памятник собакам-подрывникам, участвовавшим в обороне Сталинграда. Памятники фронтовым псам можно увидеть и в Москве: на Поклонной горе и в Терлецкой дубраве, где во время войны находился питомник служебного собаководства.

1944 год. Александр Покрышкин стал первым трижды Героем Советского Союза

Покрышкин был вторым по результативности (после Ивана Кожедуба) пилотом-истребителем среди летчиков стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. За ее годы советский ас совершил 650 вылетов, провел 156 воздушных боев, сбил 59 вражеских самолетов лично и 6 – в группе. Журнал «Смена» назвал Покрышкина «лучшим летчиком Советской страны», поместив его портрет на обложку августовского выпуска. Американский журнал комиксов True Comics («Правдивые комиксы»), посвященный сражениям на трех фронтах Второй мировой войны, опубликовал в 45-м выпуске за 1945 г. рассказ о Покрышкине под названием «Ястреб небес».

Александр Иванович начал войну старшим лейтенантом 22 июня 1941 г. и закончил ее полковником 9 мая 1945-го. На Параде Победы он был знаменосцем 1-го Украинского фронта.

1968 год. Премьера фильма «Щит и меч»

В этот день в советских кинотеатрах начался показ первых двух серий четырехсерийного фильма про советского разведчика Александра Белова, он же Иоганн Вайс. Две другие серии вышли в прокат спустя две недели.

Со времен картины «Подвиг разведчика», снятой еще в 1947 г., не появлялось такого кино, где главный герой действовал бы в тылу врага. «Щит и меч» снимали к пятидесятилетию советской внешней разведки. Из-за того, что времени до знаменательной даты оставалось мало, режиссером выбрали Владимира Басова, который славился умением снимать быстро. Несмотря на то, что Басов и на этот раз, что называется, не рассусоливал, в обозначенные сроки уложиться не удалось. В процессе съемок Басова несколько раз пытались «ускорить» — вызывали на ковер к начальству, грозились снять ленту с производства, объявить выговоры членам съемочной группы — ничего не помогло. Режиссер не хотел жертвовать качеством, не хотел халтурить, а главное – очень боялся, чтобы персонажи не вышли плоскими, плакатными, а немцы – недалекими и карикатурными, как их привыкли изображать до этого в советском кино. В ленте «Щит и меч» враг отнюдь не глупый, а хитрый и чрезвычайно опасный. Благодаря этому советские зрители впервые почувствовали, что в войне победили не просто воинственных фашистов, а сильную нацию и могущественную страну, военных высочайшего уровня.

Басов тщательно подбирал актера для главной роли. Сначала хотели взять Юрия Соломина, но он оказался занят в театре. Пробовали Александра Белявского — слишком харизматичен. Тогда Басов попросил консультантов фильма из КГБ о встрече с настоящими разведчиками. Его пригласили на одно из внутренних мероприятий. На конкретных людей не указывали, но на следующий день режиссеру сказали, мол, был там один мужчина в сером костюме, он и есть разведчик. Басов поймал себя на мысли, что он запомнил всех гостей, кроме того мужчины. «Настоящий разведчик как раз и должен быть неприметным», — подтвердил Александр Святогоров, который был не только прототипом главного героя фильма «Щит и меч», но и выступал в нем одним из консультантов. Общими усилиями им с Басовым удалось отстоять на роль Белова-Вайса кандидатуру Станислава Любшина. Было это нелегко, ибо в Госкино требовали по меньшей мере Джеймса Бонда.

Другой головной болью для режиссера было найти актера на роль Генриха Шваркопфа, молодого арийца, которого в итоге сыграл Олег Янковский. Для него это была первая роль в кино, а попал он в картину случайно.

– Во Львове, в гостиничном кафе, я обратил внимание на юношу, он сидел за столиком, – вспоминал впоследствии Басов. – Сказал ассистенту: вот этот бы отлично подошел на Генриха. Так ведь, наверное, не актер… Оказалось, артист из Саратова, во Львове с театром на гастролях. А в Москве на пробах познакомился с Олегом Янковским, это был он. Тогда еще не обстрелянный, кинематографом не испорченный. Мы подружились. В его мальчишеской повадке покоряло обаяние непринужденности. Дальнейшая его биография показала, что выбор был точен, пришел артист… Поначалу театральная закваска давала себя знать. Подходит ко мне: «Владимир Павлович, а какая здесь у меня сверхзадача?» «Олег, – говорю, – ты сыграй кусок. Сверхзадачу я склею».

«Щит и меч» снимали в Калининграде, Варшаве, Берлине. Басов очень тщательно подходил к выбору мест для съемок, и это тоже затягивало процесс, ибо на оформление выездных документов за границу требовалось время. Зато снятый на настоящих немецких развалинах (в Берлине в то время как раз сносили старые здания) фильм получился очень реалистичным. Разбитые набережные и снесенные дома точно передавали атмосферу разрухи.

Зрители восприняли картину на ура — в общей сложности ее посмотрели 135 млн человек. В 1968-м «Щит и меч» стал самым популярным в прокате, обогнав «Новые приключения неуловимых», «Три тополя на Плющихе» и «Зигзаг удачи» — это был грандиозный успех. В том же году самый массовый журнал о кино «Советский экран» назвал Любшина «актером года».

«Щит и меч» — один из любимых фильмов президента России. Со слов Владимира Путина, под впечатлением от его просмотра он в свое время решил пойти в разведку. Очень нравится российскому лидеру и песня «С чего начинается Родина», которую в картине исполняет Марк Бернес. В 2010 г. Путин даже спел эту песню во время встречи с высланными из США российскими разведчиками.

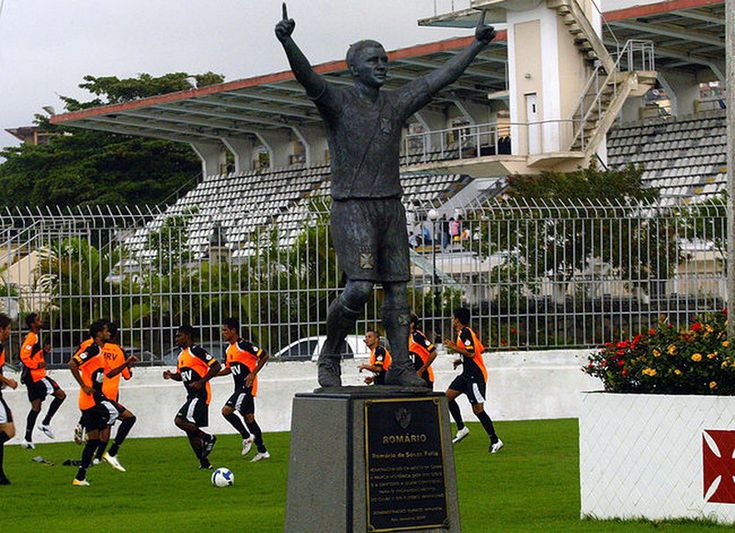

2007 год. На стадионе «Сан-Жануарио» в Рио-де-Жанейро состоялось открытие статуи бразильского форварда Ромарио

Фото footclub.com.ua

Именно на этой арене знаменитый бомбардир 20 мая 2007 г., выступая за «Васку да Гама», в матче национального чемпионата с клубом «Спорт Ресифе» забил свой тысячный мяч в карьере. Ромарио так же, как и великий Пеле, достиг отметки в тысячу голов благодаря реализованному пенальти. Скульптор изобразил нападающего в момент триумфа.

«Я счастлив, что меня увековечили на поле клуба «Васку да Гама», где я начинал», — заявил взволнованный футболист журналистам, открывая собственную статую.

Бронзовое изваяние «Коротышки», как называют на родине Ромарио, полностью повторило оригинал по росту — 168 см. Изготовление статуи заняло три месяца и обошлось клубу «Васку да Гама» в 20 тыс. реалов (10 тыс. долларов).

По данным Международной федерации футбольных ассоциаций, мировым лидером среди бомбардиров является не Ромарио и даже не Пеле, а выступавший за сборные Австрии и Чехословакии Йозеф Бицан – на его счету 805 голов в официальных матчах, у Ромарио 772 гола, далее следуют Пеле (767), Ференц Пушкаш (746) и Герхард (Герд) Мюллер (735).

Смотрите также: