Как Василий III жену выбирал, а Лондон отверг балерину-перебежчицу. Этот день в истории: 4 сентября

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 4 сентября в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

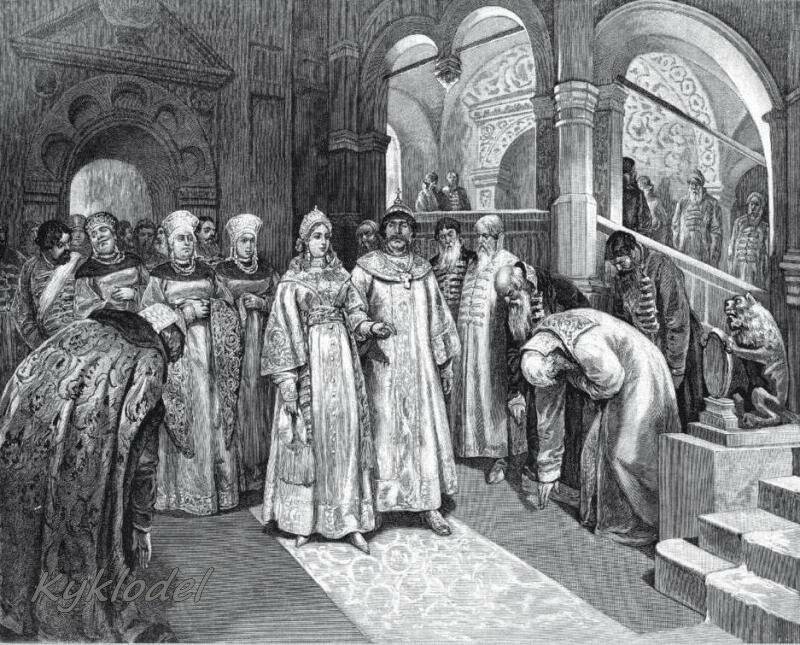

1505 год. Состоялась свадьба великого князя Василия III

Невеста Соломония Сабурова была выбрана из нескольких сотен претенденток на великом смотре русских красавиц.

Почти все цари в допетровскую эпоху женились «византийским» способом, через смотрины, на которые свозили знатных девиц-красавиц; было лишь несколько случаев, когда они вступали в брак как западные монархи — по политическим соображениям.

Итальянский летописец Паоло Джовио объяснял эту удивительную для западного человека традицию давним обычаем: «Московские государи, желая вступить в брак, повелевают избрать из всего царства девиц, отличающихся красотою и добродетелью, и представить их ко двору. Здесь поручают их освидетельствовать надежным сановникам и верным боярыням, так что самые сокровенные части тела не остаются без подробного рассмотрения. Наконец, после долгого и мучительного ожидания родителей, та, которая понравится царю, объявляется достойною брачного с ним соединения. Прочие же соперницы ее по красоте, стыдливости и скромности нередко в тот же самый день по милости царя обручаются с боярами и военными сановниками. Таким образом московские государи, презирая знаменитые царские роды, подобно оттоманским султанам, возводят на брачное ложе девиц большею частью низкого и незнатного происхождения, но отличающихся телесною красотою».

Обычно выбор проводился среди нескольких сот девиц, но когда задумал жениться 26-летний Василий III, невесту ему выбирали из полутора тысяч претенденток (по другим сведениям, из пятисот).

Выбор великого князя пал на 15-летнию Соломонию, дочь московского боярина Юрия Сабурова.

Сабурова, сколь можно судить по дошедшим до нас описаниям, отличалась истинно славянской красотой: круглолицая, с чистой и белой кожей, здоровым румянцем на щеках, с пшеничной косой почти до колен. У нее были маленький рот, некрупный неострый нос и ясные голубые глаза, излучавшие доброту на каждого, кто встречался с ней взглядом. У девушки были тонкий стан и легкая походка.

Василий и Соломония торжественно обвенчались 4 сентября 1505 года. Двадцать лет прожили они вместе, но детей так и не родилось. А царю нужен был законный наследник. Нет его — тут тебе и козни, и поползновения на престол. До появления наследника Василий даже запретил младшим братьям жениться — не желал, чтобы у его будущих сыновей были соперники в лице двоюродных братьев.

В конце концов под давлением бояр Василий выбрал себе новую жену — юную Елену Глинскую, дочь литовского князя Василия Глинского. Его развод с Соломонией осуждали и в народе, и представители церкви. Выступавшие против расторжения брака Вассиан Патрикеев, митрополит Варлаам и преподобный Максим Грек были сосланы, причем митрополит впервые в русской истории лишен сана. Соломонию, вопреки ее воле, отвезли в монастырь и насильно постригли под именем Софии.

В 1530 году Елена подарила Василию первенца — будущего царя Ивана Грозного.

Сестра София скончалась в 1542 году, после 17 лет иночества. Русской православной церковью она канонизирована в лике преподобных как София Суздальская. Дни памяти — 29 декабря (16 декабря по старому стилю) и 14 августа (1 августа по старому стилю).

1870 год. В Минске в торжественной обстановке состоялась закладка городской станции Либаво-Роменской железной дороги

Для размещения станции Минск начальник изысканий инженер-подполковник Александр Шпилёв выбрал место в районе корчмы «Добрая мысль». Она находилась в двух с половиной верстах от городской черты. Приближение станции к городу потребовало бы увеличения объема земляных работ и затруднило бы ее развитие в будущем. Однако жители, особенно купцы, стали требовать разместить станцию ближе к городу. Конец бурным спорам положила телеграмма министра путей сообщения от 1 августа 1870 года: «Строить Минскую станцию на месте, выбранном подполковником Шпилёвым».

К закладке станции приступили не откладывая. 4 сентября 1870 года со всех сторон города, в котором на тот момент проживало около 40 тыс. жителей, люди спешили на окраину — в район нынешнего железнодорожного вокзала, чтобы стать свидетелями исторического события.

Епископ Минский и Бобруйский Александр отслужил молебен с водоосвящением и провозглашением многолетия императору и всему царственному дому. Он также призвал своих прихожан усердно помолиться Богу, чтобы тот благословил «начало сооружения общественного дома» и помог «устроить оный скоро, успешно и соответственно ожидаемых удобств и пользы общественной».

В 1873 году основные сооружения вокзала, названного Виленским, были построены. Длина вокзала составляла 47 метров. Два двухэтажных корпуса пассажирского здания были украшены башенками и объединены одноэтажной галереей.

Первым начальником станции Минск стал студент Московского университета Василий Склифософский. Не потому, что был братом известного хирурга Николая Склифософского, а по причине нехватки квалифицированных железнодорожных специалистов. В ту пору кадровое обеспечение не поспевало за стремительно развивающейся железнодорожной отраслью, и на ответственные должности нередко назначали студентов старших курсов. Начальником станции Василий проработал до 1875 года.

1945 год. В связи с окончанием войны в СССР отменено чрезвычайное положение и упразднен Государственный комитет обороны (ГКО), возглавляемый Иосифом Сталиным

Созданный 30 июня 1941 года ГКО сыграл огромную роль в мобилизации сил и средств на нужды фронта: к ноябрю 1941 года в восточные районы страны было эвакуировано 1 500 крупнейших промышленных предприятий. Постановления и распоряжения этого чрезвычайного органа (их принято свыше 10 тыс.) были обязательны к исполнению всеми партийными и советскими органами. В состав комитета за годы войны входили восемь ближайших соратников Сталина: Вячеслав Молотов, Лаврентий Берия, Георгий Маленков, Лазарь Каганович, Николай Булганин, Николай Вознесенский, Климент Ворошилов и Анастас Микоян.

При Никите Хрущеве персональный состав ГКО в одночасье исчез из учебников истории: Берия был расстрелян как враг народа, Вознесенский — по «ленинградскому делу», а Молотова, Маленкова и Кагановича обвинили в создании антипартийной группы.

1970 год. Прима-балерина Кировского театра Наталия Макарова попросила политического убежища в Великобритании

Макаровой было грех жаловаться на невостребованность. Она была ведущей солисткой Кировского театра. Ролями ее не обделяли, она была и Жизелью, и Джульеттой, и Одеттой, и Одиллией… Большинство балерин о таком могли только мечтать.

С тех пор, как в 1961 году танцор Рудольф Нуреев совершил свой «прыжок в свободу», став первым в истории СССР артистом-перебежчиком, его пример не давал покоя многим. Но, как ни странно, Макарова была не из их числа, хотя в условиях жестких идеологических рамок ей тоже хотелось большей творческой свободы.

«Неудовлетворенность подсознательно накапливалась. Но остаться за границей — и в мыслях никогда не было», — скажет она годы спустя.

Наталия и на гастроли в Лондон ехать не хотела — нужно работать над новой ролью. Однако возражения не принимались.

Обстоятельства ее поступка до сих пор до конца не ясны. В том числе для нее самой: «Я плакала, вся жизнь пронеслась перед глазами. А потом как будто екнуло: нет, надо, это моя судьба». По всему выходит, решение остаться за границей было спонтанным.

Во время гастролей театра в Лондоне, 4 сентября 1970 года, Макарова неожиданно для всех попросила политического убежища. О том, что это пощечина стране, советской школе академического балета, Наталии думать не хотелось, как и о том, что для ее матери, педагогов и поклонников такой поступок был тяжелым ударом и откровенным предательством.

Разумеется, ее поступок с восторгом восприняли на Западе, хотя балерина не делала никаких заявлений и ни словом не попрекнула родину. Нуриев первым бросился ей на помощь: уже в октябре организовал запись для телеканала «Би-би-си» миниатюры «Лебедь» и «Черного па-де-де» из балета «Лебединое озеро», выступив с Макаровой в дуэте.

На этом лондонское welkome для советской перебежчицы закончилось. Макарова рассчитывала войти в труппу королевского Ковент-Гардена, с руководством которого велись переговоры, но местные танцовщицы заявили, что уволятся всем коллективом, если «русская выскочка» будет принята. Наталия попытала счастья в Париже. Но и там местные дивы наплели интриг, из-за которых русскую балерину не пустили на французскую сцену. Тогда Макарова отправилась в США. Там ей пришлось работать круглые сутки, изучая новую, американскую школу танца. В декабре она стала примой Американского театра балета.

За полтора года до того, как остаться за границей, Макарова развелась с Леонидом Квинихидзе, что спасло карьеру будущего режиссера фильмов «Соломенная шляпка», «31 июня» и «Мэри Поппинс, до свидания».

Став в СССР персоной нон-грата, Макарова только в 1989 году смогла приехать на родину, выйти на сцену родного Кировского театра и увидеться с мамой — самым близким человеком, которого не видела 18 лет.

1975 год. В эфир вышел первый выпуск телевизионной игры «Что? Где? Когда?»

Вначале она называлась «Семейная викторина «Что? Где? Когда?». В первой игре приняли участие две команды — семья Ивановых и семья Кузнецовых из Москвы. Командам задавалось по 11 вопросов.

С течением времени правила игры, призы и само название клуба менялись. Интеллектуальная телевикторина быстро завоевала признание зрителей и ныне относится к программам-долгожителям. Ее создателем, режиссером-постановщиком, идеологом и многолетним ведущим был Владимир Ворошилов. Передачу он вел, что называется, инкогнито: как зрители не уговаривали, в кадре так и не появился.

Непременными атрибутами передачи стали сова и музыкальный фрагмент из симфонической поэмы Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра». Используя музыку Штрауса, Ворошилов рисковал: в те времена даже упоминание имени этого композитора не приветствовалось. Всё потому, что в свое время тот был очень популярен в нацистской Германии. Слава Богу, «доброжелателей», которые тогда шепнули бы теленачальству о некоторых вехах в биографии Штрауса, не нашлось. Например, о том, что он был лично знаком с фюрером, что в 1934-м 70-летие композитора праздновалось в Германии с большой помпой, что одно время Штраус возглавлял Имперскую музыкальную палату, что принимал участие в написании музыки к маршам и песням Третьего Рейха.

Справедливости ради надо сказать, что Штраус не разделял взглядов нацистских лидеров, и ни в каких преступлениях не был замешан. По мнению биографов, его контакты с нацистами были продиктованы единственной целью — хоть как-то защитить своих еврейских друзей и родственников, в первую очередь невестку Алису.