Какая работа по адаптации лесов к изменению климата ведется в Беларуси, рассказал ученый НАН

Почему на территории республики массово гибнут хвойные деревья, можно ли справиться с этой бедой — корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал ученый Национальной академии наук Беларуси.

Масштабы бедствия

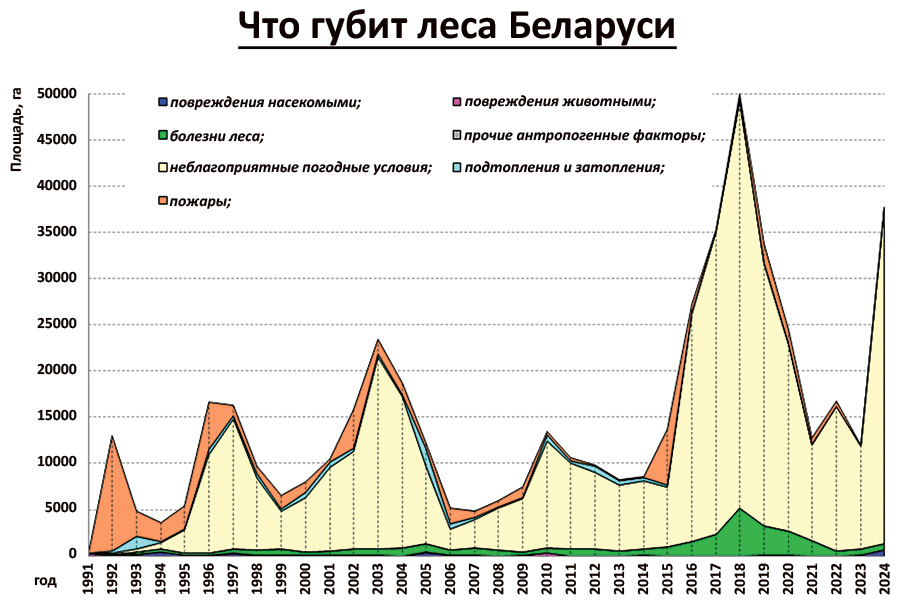

— Гибель лесов проявляется в разных формах, — поясняет заведующий лабораторией проблем экологии леса и дендрохронологии Института экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН кандидат биологических наук Александр Пугачевский. — Во-первых, это ветровалы и буреломы из-за ураганов, шквалов, смерчей. В 2024-м примерно половина потерь лесов обусловлена ими. Но все-таки основным фактором остается потепление климата. Мы фиксируем его с 1989 года. С 1990-го на должный уровень была поставлена лесная статистика, и вот объективная картина состояния лесов: в 2024 году Беларусь потеряла 35 тысяч га. Антирекорд поставлен в 2018-м, когда страна утратила 50 тысяч га леса. Лишилась, конечно же, не навсегда. Лесоводы проводят работы по восстановлению, и на этих площадях формируются молодые древостои.

По словам Александра Викторовича, о случаях массовой гибели ели на территории Беларуси известно давно. Но если раньше это случалось раз в 30–40 лет, то теперь процесс перешел в перманентную стадию. Это четко прослеживается с 1996-го по динамике постановки на учет усыхающих еловых насаждений и проведению сплошных санитарных рубок в них. Усыхание продолжается, и всплески этого процесса все чаще выходят на пиковые показатели. Всего же с 1991 по 2024 год от неблагоприятных погодных условий погибло 455,6 тысячи га леса. Это эквивалентно потере примерно 100 млн куб. м древесины или 4-5-летнему объему всех лесозаготовок по стране. Процесс распространился и на сосны.

— В 1990-е — начале 2000-х мы и представить не могли, что наши сосняки окажутся неустойчивыми к потеплению климата. А теперь их усыхание стало массовым явлением, — констатирует собеседник.

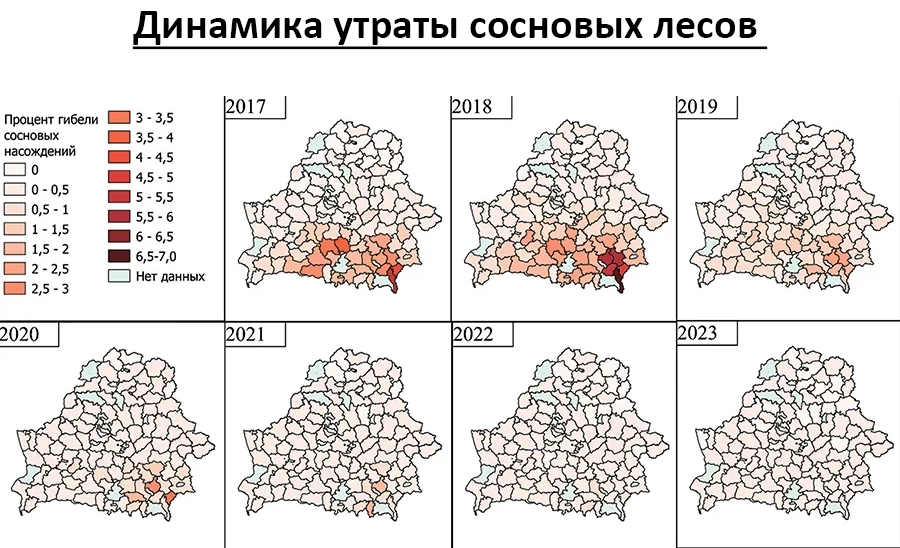

По словам заведующего лабораторией проблем экологии леса и дендрохронологии, первые признаки усыхания сосны белорусские лесоводы и ученые отметили в 2013-2015 годах. С 2016-го негативный процесс стал нарастать. На основе мониторинга реакции сосны и ели на потепление ученые составили карты районирования территории Беларуси по характеру реакции хвойных лесов на изменение климата. К счастью, гибель этих пород от усыхания не распространяется на всю территорию республики. Страдают прежде всего белорусское Полесье, леса Гомельской и Брестской областей. Ель там уже утрачена почти полностью. Сегодня основные очаги гибели этих деревьев сосредоточены в Могилёвской, Гродненской областях и на юге Минской. С сосной ситуация лучше. Но в 2017-2018 годах отдельные участки сосняков усохли даже в окрестностях столицы!

— Сосна составляет примерно половину от всего лесного богатства, — подчеркивает Александр Викторович. — И если только за один 2018-й отдельные лесхозы на юго-востоке Беларуси потеряли 5-7 % сосняков, то что же будет через 10 лет?! К счастью, в последние годы масштабы гибели сосны в нашей стране пошли на спад. Однако сухое и жаркое лето 2024-го очень тревожит возможными последствиями. И с точки зрения состояния лесов обилие дождей при прохладной погоде нынешним летом — благо для них.

Съели ели

— Почему именно ель и сосна оказались такими уязвимыми к потеплению?

— Лиственным породам легче адаптироваться к новым климатическим условиям, — поясняет ученый. — Некоторые из них привязаны к заболоченным территориям, где водный режим более стабильный. Кроме того, эти породы ежегодно теряют листву, а потом заново отращивают ее весной. Сосна же обновляет свою хвою один раз в 2-3 года, у ели на это уходит 6-7 лет. У них менее совершенная водопроводящая система. Неудивительно, что хвойные труднее адаптируются к резким контрастам нашего неустойчивого климата. Кроме того, ослабленные недостатком влаги и ростом температур деревья этих пород в белорусских лесах повреждают жуки.

По словам ученого, на ели специализируется короед-типограф. Это насекомое размером 4 мм забуривается под кору, где откладывает яйца, а развившиеся из них личинки буквально выедают водопроводящие ткани дерева. Когда численность вредителя достигает критического уровня, ель теряет способность к нормальному водоснабжению кроны. Вначале из-за недостатка воды осыпается хвоя, иногда совершенно зеленая, затем гибнет и само дерево. Сосну же в основном точат вершинный и шестизубчатый короеды. Это жуки размером 1,5-2 мм и 5-6 мм соответственно. Первый заселяет верхнюю часть кроны сосны, второй живет под толстой корой в нижней части ее ствола. Причем активность и вредоносность шестизубчатого короеда ниже, чем у вершинного.

— Недостаток влаги ослабляет деревья, снижая их способность сопротивляться проникновению вредителей под кору, — поясняет А. Пугачевский. — Здоровое дерево производит большое количество смолы, которая заливает буровые отверстия, сделанные жуками в коре, и они там погибают. Но когда дереву не хватает воды, его способность синтезировать смолистые вещества резко идет на убыль.

Для насекомых-вредителей теплая и сухая погода только в плюс. В таких условиях они быстрее развиваются, становятся более активными. Успешно угнездившись под корой дерева, жуки производят потомство. Достигнув стадии имаго (взрослое насекомое), молодые жуки покидают свои «гнездышки» через летное отверстие и вначале подкармливаются хвоей, а после опять забуриваются под кору или уходят на зимовку в зависимости от того, когда вылетели. В прошлом, при более прохладном климате, жуки-вредители давали одно поколение потомства в год. Теперь же, когда потеплело и сопротивляемость деревьев уменьшилась, короеды способны произвести 2-3 поколения потомства за один сезон! С ростом численности насекомых увеличивается и наносимый ими вред. Когда жуков становится очень много, они способны преодолевать порог устойчивости даже здоровых и сильных деревьев.

Для пользы дела

— Какую роль играют хвойные в экономике Беларуси?

— В топ-5 деловой древесины в республике входят сосна, береза, ель, черная ольха, дуб. При этом хвойные породы являются основным экономическим богатством нашего леса. Черная ольха занимает примерно такие же площади, как ель, а береза — в три раза больше. По стоимости древесины в лидерах, конечно, дуб. Но его в наших лесах мало, поэтому в общем балансе лесопользования он значительной роли не играет.

По словам А. Пугачевского, экономическая ценность породы дерева определяется также видом производства. К примеру, для выпуска фанеры нужна береза. При производстве целлюлозы и бумаги в первую очередь требуется ель. Сосна используется в основном для строительных материалов: досок, бревен, балок и так далее. Хотя ассортимент производимых из древесины или на ее основе продуктов насчитывает многие сотни наименований.

В недавнем прошлом 12 % площади лесов Беларуси занимали ельники или насаждения с доминированием этой породы. Сейчас ель распространена лишь на примерно 9 % лесных территорий. Быстрее же всего растут площади под березой.

Усыхающие деревья удаляют при санитарных рубках и вместе со здоровыми отправляют на переработку. К счастью, молодые ели и сосны (деревья до 50 и до 30 лет соответственно) жуки не повреждают. Большинству видов стволовых вредителей для жизни нужна относительно толстая кора, которой нет у молодых деревьев. Также они не заползают вглубь древесины, а повреждают только ее поверхностные слои. Если рубка проведена вовремя, такие деревья вполне пригодны для использования. Кроме того, хвойные молодняки более устойчивы, их водный режим не такой напряженный, как у взрослых деревьев. Представьте: поднять воду на 30 м над землей или на 3-4 м — это несопоставимые затраты усилий для растений.

Опасный градус

— По оценкам климатологов, среднегодовая температура за последние 40 лет выросла примерно на 1,5 градуса. Неужели это так критично для хвойных пород?

— Если мы рассмотрим тепловую картину по месяцам, особенно по летним, то получим рост до 3,5 градуса. Для растительности это очень много. Такое потепление переносит наши природные условия километров на 400 южнее — в климат лесостепи. А ведь наша природа сформировалась в условиях подтаежной зоны на севере страны и зоны смешанных лесов в центре и на юге — в таких теплых условиях ей плохо. На севере Беларуси ситуация пусть и не совсем хорошая, но вписывается в рамки многолетней динамики. А вот в Гомельской области периоды без дождей порой почти непрерывны в течение всего вегетационного сезона. Когда осадков нет неделю, это пустяки. Однако если засуха длится декаду, вторую, третью, порой доходя до двух месяцев, то растительность очень страдает. Если посмотреть на динамику гибели сосновых лесов, окажется, что ей предшествовало существенное увеличение засушливых явлений в течение нескольких (двух и более) лет.

Кто на новенького?

— Каково будущее белорусского леса?

— Судя по тенденциям предыдущих 40 лет, прогноз до 2050 года мрачный. Надеюсь, он не оправдается, — констатирует Александр Викторович. — Мы предполагаем, что гибель лесов будет носить цикличный характер, развиваясь по нарастающей. Это заметно на примере Украины, где теплее и суше. Там сосняки пострадали сильнее и раньше, чем у нас. Видимо, такая же судьба уготована хвойным породам белорусских лесов. По прогнозам, к 2030-му климат юга республики изменится радикально. У нас уже появилась зона климата лесостепи, которая раньше соответствовала бы северу Украины. Из-за дальнейшего потепления могут сложиться условия, близкие к украинской степи, где леса вообще нет. Правда, есть другие прогнозы: датские ученые предсказывают для Северной Европы скорое похолодание. Если это случится, то и в Беларуси станет прохладнее. Сбудется ли такой прогноз, покажет время.

— В Карпатах лет 20 назад активно высаживали пихту и бук с очень плотной красивой древесиной. Может, и нам стоит осваивать новые породы?

— Эту тему сейчас активно обсуждают в научной среде и у производственников, — говорит ученый. — К названным вами породам добавляют лиственницу. Однако все эти виды, кроме пихты, не являются для нас аборигенными. И мы не знаем, как они поведут себя в наших условиях. Пихта белая, хоть и занесена в Красную книгу нашей страны, — дерево исконно белорусское. Ее хозяйственная ценность довольно высока. Но она растет медленно. Ее продуктивность ниже, чем у ели, а с сосной и вовсе нельзя сравнивать. Однако это единственная порода хвойных, которую мы можем сохранить в наших лесах. Сейчас Институт леса НАН и производственники начали работы по более широкому внедрению пихты белой в практику. Эта деятельность совпадает и с природоохранными задачами. А вот бук должен хорошо расти в Беларуси, он может заменить ель. В любом случае, чтобы запустить в широкую производственную практику новую породу древесины, нужно провести длительные исследования.

По словам А. Пугачевского, бук широко выращивают на равнинах Германии и Польши, есть положительный опыт и в Гродненской области. Но этому дереву необходимы богатые условия произрастания. К тому же оно образует огромную листовую массу, и то, как ее опад в долгосрочной перспективе повлияет на нашу лесную биоту (грибы, ягодники, травы и так далее), неизвестно. Отечественная наука и практика будут изучать эти вопросы.

Еще одна сложность культивирования бука в республике связана с санкциями. Получить в достаточном количестве семена этой породы, как и лиственницы европейской, в нынешних условиях проблематично. Ученые Института леса НАН Беларуси уже научились размножать путем клонирования ценные формы осины, карельскую березу, однако основным способом получения лесного посадочного материала все же остается его выращивание из семян.

— Нам предстоит объемная и сложная работа по внедрению новых продуктивных пород деревьев в практику, — заключает А. Пугачевский. — Но выбора нет. Конечно, трудно поверить, что в недалеком будущем из наших лесов могут исчезнуть ели и сосны. Однако изменить климат люди пока не в силах. Надеемся на лучшее, хотя готовиться нужно к худшему. Уже сейчас ведется большая работа по адаптации лесов и лесного хозяйства к изменению климата, и она будет продолжена.

Инфографика и фото Института экспериментальной ботаники НАН и из интернета

Читайте также:

- Как следят за здоровьем деревьев в Минске, и где озеленители высадили экзотические растения

- Зеленые «странники». Как потепление климата влияет на флору Беларуси, рассказали ученые НАН

- Вырубку деревьев в лесопарке «Медвежино» объяснили в Мингоркомприроды

- В 2023 г. в Минске высажено около 20 тыс. деревьев

- Около 7 % случаев заражения клещевым энцефалитом приходится на употребление в пищу сырого молока