«Кавалер-девица» Людовика XV и проект создания советского Голливуда. Этот день в истории: 21 мая

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 21 мая в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1810 год. Умирает Шарль д’Эон де Бомон, французский дворянин, тайный агент, половину сознательной жизни проведший в женском обличии, герой романа Пикуля «Пером и шпагой»

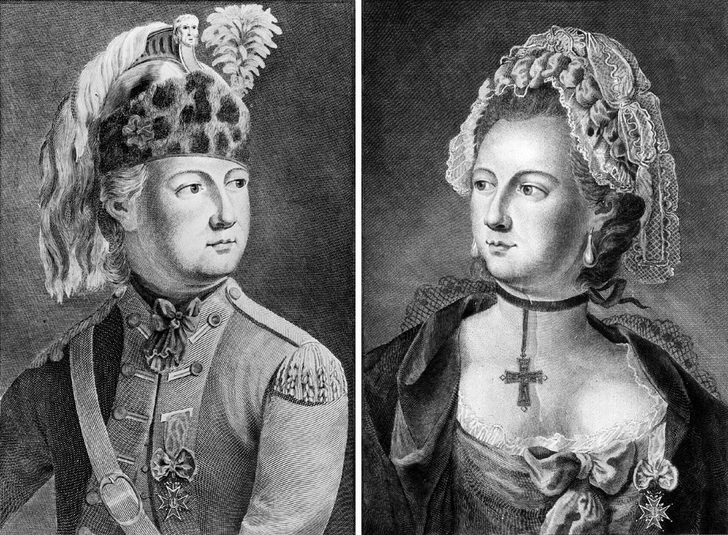

Слева: Портрет шевалье д’Эона в форме драгунского капитана. Гравюра Пьер-Жан-Батиста Браделя. 1779 год Справа: Шевалье д’Эон в женском платье. Гравюра Пьер-Жан-Батиста Браделя. 1778 год

Шевалье д’Эон — интереснейшая историческая личность, талантливый разведчик и авантюрист, чьи блистательные способности проявились уже в раннем возрасте. Когда его сверстники еще сидели на школьной скамье, Шарль получил ученую степень в области юриспруденции. Юноша был не только чрезвычайно сообразителен, но, несмотря на хрупкое телосложение, снискал славу одного из лучших фехтовальщиков во всей Франции. Вскоре на него обратила внимание секретная служба короля Людовика XV и пригласила к сотрудничеству.

В то время Британия, извечный враг Франции, вступила с Россией в союз и стала активно укреплять армию. Людовик XV усмотрел в этом угрозу. Но поскольку французские дипломаты были высланы из Санкт-Петербурга, король при всем желании не мог повлиять на ситуацию. И он решил направить в российскую столицу двух своих тайных агентов, которым было поручено убедить русскую императрицу Елизавету Петровну отказаться от союза с Британией.

Так в 1755 году в Петербург под видом английского аристократа, которому врачи якобы порекомендовали здешний климат, прибыл шотландский дворянин шевалье Дуглас. А вместе с ним приехала его очаровательная племянница, молодая девица по имени Лия де Бомон, в которую талантливо перевоплотился д’Эон.

Зачем понадобился этот маскарад? Дело в том, что Людовик XV был твердо убежден, что только женщина может сблизиться с русской царицей и завоевать ее доверие. И не ошибся. Юную француженку Лию де Бомон Елизавета Петровна приняла как родную, и даже сделала своей фрейлиной. д’Эон блестяще выполнил свою миссию. Получив радостную весть о том, что Россия готова подписать союзнический договор с Францией, Людовик пожаловал ему изукрашенную драгоценными каменьями табакерку и произвел в чин капитана кавалерии.

После смерти Елизаветы Петровны д’Эон был отозван во Францию и успел принять участие в последних битвах Семилетней войны под командованием маршала де Брольи. Был ранен и получил за храбрость орден Святого Людовика.

Много шуму наделала смерть д’Эона. Прожил он, кстати, 81 год. Неизвестно, сколько ему платили за шпионские труды и как расходовал он свои средства, но умер шевалье в дешевых меблированных комнатах. Причем одет был в женское платье. Хозяйка дома, у которой де Бомон снимал комнаты, была искренне поражена, когда выяснилось, что ее престарелая постоялица, которую она знала на протяжении 14 лет как почтенную даму, оказалась… мужчиной. «…Обнаружил на теле мужские гениталии, прекрасно развитые во всех отношениях», — записал врач в акте после осмотра упокоившейся «мадам де Бомон».

Кстати, могилы д’Эона не существует — теперь по этому месту проходит железная дорога. В общем, ничего не осталось от того, кто, как писал в своем романе Валентин Пикуль, «48 лет прожил мужчиной, а 34 года считался женщиной, и в мундире, и в кружевах сумел прославить себя, одинаково доблестно владея пером и шпагой».

1935 год. Группа творческих научно-технических работников советской кинематографии отправляется за рубеж для изучения достижений мировой кинотехники

Крымский Форос всемирно известен потому, что там в 1991 году находилась дача президента СССР Михаила Горбачёва. А ведь могла быть иная слава… Форос рассматривался в качестве наиболее вероятного места размещения «советского Голливуда».

В середине 1930-х руководитель советского кинематографа Борис Шумяцкий задумался о технологическом и техническом отставании киностудий страны, которые сплошь работали на дореволюционной технике. В итоге в мае 1935 года Шумяцкий во главе группы кинематографистов отправился в Европу и Америку изучать передовой опыт коллег. Возможно, к этому его подтолкнула в том числе и «ревизия» советского кинематографа, которую провел американский кинорежиссер Леон де Болье, приехавший в СССР по приглашению главного управления кинематографии. Проведя в Москве четыре месяца, де Болье писал Шумяцкому: «В лабораториях я ожидал встретить содействие со стороны Ваших директоров и инженеров, но вместо этого встретил лишь противодействие. Я внес много предложений, просто и легко выполнимых и являющихся правильными, как я знаю на основании моего опыта; все-таки ни одно из них не было принято. Все машины находятся в плохом состоянии в смысле ремонта и неправильно обслуживаются; лаборатории грязны, с пленкой обращаются неправильно и неосторожно. При таких условиях нельзя изготовить пленку лучшего и даже среднего качества…».

Побывав в Голливуде, Шумяцкий был потрясен и уровнем тамошней кинотехники, и организацией процесса производства фильмов, когда соблюдается четкий график съемок, а каждый технический работник «знает свой маневр». Он обратил внимание на то, что операторы киностудий США «подгадывают» хорошую погоду и снимают большую часть натурных съемок на открытых площадках и только в ненастную пору переходят в павильон, обеспечивая непрерывность производственного процесса и избегая при этом ненужных экспедиций. В итоге Шумяцкий провозгласил «генеральную реконструкцию советского кинематографа на основе американского опыта».

Советский киногород — аналог Голливуда — предполагалось построить в Крыму с нуля за четыре года (с 1936-го по 1940-й) и выпускать там до 200 фильмов в год. Идея поначалу встретила поддержку со стороны руководства страны. Но потом забуксовала. А 5 сентября 1936 года в «Правде», где ничего случайно не появлялось, была опубликована статья-фельетон «Славный город Голливуд». Авторы — Ильф и Петров — били наотмашь: «Американская кинематография так же похожа на настоящее искусство, как обезьянья любовь к детям похожа на человеческую. Очень похожа — и в то же время невыносимо омерзительна. Но если это так, то зачем СССР строить свой Голливуд?»

Ильф и Петров придерживались мнения, что ни один большой актер московского театра «не бросит своей работы, чтобы уехать в Крым» и что «в постройке специального города нет нужды, так как солнце перестало быть двигательной силой в кинематографии».

И хотя Шумяцкий пытался убедить Сталина, что никакие павильоны не заменят натуры, электролампы — солнечного света, а Григорий Козинцев в своих мемуарах утверждал: «мы верили в него (киногород в Крыму), мечтали скорее переехать туда не только работать, но и жить», чаша весов склонилась не в пользу Шумяцкого.

Уже не только над его проектом советского Голливуда — над ним самим нависли грозовые тучи. 7 января 1938 года решением Политбюро ЦК ВКП(б) Шумяцкий был снят с должности, в ночь на 18 января арестован и приговорен судом к высшей мере наказания «за попытку организовать в просмотровом кинозале в Кремле террористический акт против товарища Сталина». Якобы в 1937 году, как следует из обвинительного заключения, группа во главе с Шумяцким «умышленно разбила запасную колбу ртутного выпрямителя и отравила помещение просмотрового кинозала в Кремле». Как говорится, Голливуд отдыхает!

В июле 1938 года Шумяцкого расстреляли. В 1956-м он был реабилитирован. Сменивший Шумяцкого на посту руководителя государственного управления кинематографии партийный функционер Семён Дукельский никаких проектов уже не предлагал и остался в памяти как безынициативный, старающийся «угадать и угодить», ничего не сделавший для советского кино чиновник.

1940 год. Немецкое «спецподразделение» начинает ликвидацию пациентов психиатрических больниц в Восточной Пруссии

В мае — июне 1940 года все психиатрические больницы Восточной Пруссии были закрыты, здания — переоборудованы под казармы СС и лазареты (Германия готовилась к войне с СССР), а психически больные люди — отравлены газом в рамках проведенной акции Sonder Kommando Lange.

Пациентов клиник вывезли в Зольдау (теперь это территория Польши) и там подвергли «дикой эвтаназии»: на них проводился чудовищный эксперимент по «низкозатратному» умерщвлению с помощью газа в автомобиле. Людей по четыре десятка загружали в машину и возили по окрестностям до тех пор, пока они не умирали от поступающих в фургон выхлопных газов.

Кроме газовой камеры на колесах, применялись убийства с помощью инъекций, а в 1940–1941 годах (по распоряжению из Берлина) еще оставшихся в живых пациентов срочно депортировали в другие земли Германии, где расстреляли.

После двух этих акций из 6 тысяч психически больных в Восточной Пруссии осталось не более 2 тысяч. Уцелели те, кто был независим от клиник.

Только с 21 мая по 8 июня 1940 года были убиты 1 558 пациентов восточно-прусских психиатрических больниц, после чего в Берлин было доложено, что пациенты «успешно эвакуированы». Данная акция была лишь частью масштабной программы расового очищения путем уничтожения всех, кого нацистская идеология считала «непригодными».

1945 год. В «Правде» выходит пронзительная статья военкора Елены Кононенко «Слава советским детям!»

Вот фрагмент из этой публикации:

«В эти великие дни я хочу сказать теплое слово о самых маленьких гражданах нашей отчизны — о детях. Товарищи взрослые! Наши Вани, Кольки, Алёшки, Саши, Гриши, Вали, Наташи, Машеньки и Марийки помогли войскам и всему народу водрузить знамя победы над Берлином…

Мои блокноты за годы войны полны записями о мужестве советских детей. Роем теснятся воспоминания. Все вспоминается сегодня. Первые эшелоны, уходящие на фронт, и страстный детский крик на перроне: «Папа, возьми меня с собой!» Коридоры райвоенкоматов и райкомов комсомола, которые с первого часа войны атаковали двенадцатилетние и десятилетние. Они приходили с походными мешочками за плечами и молили, и требовали: «Запишите в добровольцы». Им объясняли, что детей на войну не посылают, они спорили, сердились, плакали… Хорошо помню, как их выпроваживали, а они не уходили и шептались там в коридоре и гремели своими котелками.

Потом они нашли себе много дела, которое утолило жажду их смелых, жарких сердец. И они принесли неоценимую пользу Родине. Но помните, как они метались первое время! И даже жалобы писали товарищу Сталину и фронтовикам. У меня сохранилась великолепная записка: «В Комитет Обороны. Жалоба. Дорогой, любимый, милый товарищ Сталин! Мы, мальчишки нашего двора, так больше не можем. Никуда нас не принимают. В военкомат ходили, в райком ходили, на фронт категорически не берут. На строительство поехали десятиклассники, а нас опять не взяли, хоть и трудовой фронт. В пожарники управдом не записывает, а наш дворник только смеется и вредит нам. Всюду прогоняют и говорят: вы — дети. Нам жутко обидно. Просим заступиться и принять срочные меры».

Многие бежали на войну. Целыми охапками возвращали малых беглецов к матерям и учителям… Вспомним малых разведчиков из партизанских отрядов, вспомним, как дети укрывали раненых красноармейцев, выводили их тропинками к нашим частям, вспомним, как москвичата гасили фашистские бомбы, как маленькие ленинградцы строили баррикады, как белорусские дети проносили сообщения через линию фронта.

Многие советские дети носят на груди боевые ордена… Склоните головы перед светлой памятью школьника, партизана, Героя Советского Союза Саши Чекалина. Двенадцать здоровенных гитлеровцев вели на виселицу подростка. И наш славный орленок, гордо вскинув голову, уже затянутую петлей, запел гимн ленинской партии — «Интернационал». Толю Нилина немецкие фашисты, соблазняя всеми благами на свете, хотели сделать шпионом, он отказался, его мучили, били, и он, превозмогая страшную боль, закричал: «Я не торгую Родиной!»

Настенька Макарова из деревни Мишинки, близ Вязьмы, приняла мученическую смерть, но не покорилась гитлеровцам, не выдала старших товарищей. Немцы привязали ее к забору, облили бензином, подожгли… Потом пришли красноармейцы. Почерневшую, обуглившуюся Настеньку положили на орудийный лафет и накрыли полковым знаменем. Мимо тела Настеньки проходили танкисты, артиллеристы, пехотинцы, снимали шлемы и каски и кланялись в пояс гордой русской девочке…

Они умирали, как настоящие солдаты, наши советские дети, наши орлята. Уже выросли полевые и лесные цветы на многих детских могилах…

В тылу наши дети трудились, как истинные патриоты. Не знаю, сколько советские ребята за годы войны собрали металлического лома (да и как это посчитать), но это — целые горы! Все мы помним эти фургоны и ручные тележки, с которыми ребята разъезжали по улицам городов и селений, старательно собирая ненужные вещи из металла.

Не знаю, сколько наши дети собрали лекарственных растений и пустых пузырьков для аптек и госпиталей. Но это тоже горы, горы сушеной ромашки, шиповника, корней одуванчика, листьев ландыша, полыни…

Они помогали пахать землю. Ухаживали за посевами. Убирали урожай. Охраняли колодцы. Рубили дрова для своих школ. Вязали варежки для бойцов, шили чехлы для походных фляжек. Они работали в мастерских. Четыре года руки наших сельских и городских ребят кололи колосья, ранили серпы и косы, натирали напильники. Славные мозоли!

Они помогали, как и чем могли и умели. Все делалось ими под лозунгом «Для фронта!»

Нелегко им было жить, нелегко. Но мы не слышали жалоб. Дети переносили трудности войны с высоко поднятой головой и поддерживали своих матерей…

И вот сейчас, когда Знамя Победы взвилось над Берлином, когда завершен полный разгром гитлеризма и наши ребятишки прыгают на улицах и площадях, радуясь победе, я гляжу на них и думаю: это сделали вместе со всеми нами и вы, наши орлята… Спасибо вам за то, что вы такие. Спасибо вам за то, что все эти грозные годы вы так хорошо шагали в ногу вместе со всеми. И вместе со всеми отвоевали право на жизнь, на детские радости».

Читайте также:

- Родились Есенин и Джигарханян, появилась телепередача «Будильник». Этот день в истории: 3 октября

- Как Сервантес попал в рабство, а ДТП развело Максакову и Таривердиева. Этот день в истории: 26 сентября

- Почему королева нюхала табак, а Бондарчук поставил поллитровку Сталину. Этот день в истории: 25 сентября