Кого в Англии считают первым после Шекспира, и история песни «Моя Москва». Этот день в истории: 5 июля

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 5 июля в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

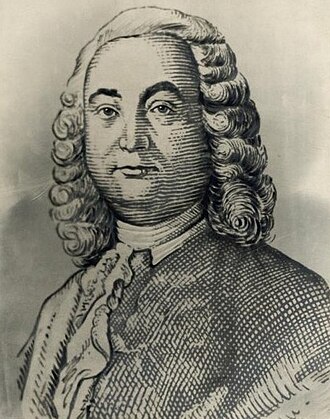

1710 год. На греческом острове Корфу родился Павел Кондоиди, лейб-медик императрицы Елизаветы Петровны и один из организаторов медицинской службы русской армии

Любознательный грек учился медицине в голландском Лейдене, а с 1735 года служил в русской армии. Энергичный Кондоиди основал первый в стране походный госпиталь, создал в Петербурге и Москве школы для подготовки акушерок, завел доцентуру и клиническое обучение. Он распорядился в обязательном порядке вести истории болезни пациентов, основал первое в России медицинское общество, первую медицинскую библиотеку, составил инструкции по лечению оспы, кори и других инфекционных заболеваний. С его подачи русских лекарей стали направлять на учебу за границу, а придуманные им складные носилки спасли жизнь многим поколениям русских солдат.

Кондоиди скончался в сентябре 1760 года 50 лет от роду, а спустя год умерла и его главная пациентка — императрица.

1830 год. Началось французское завоевание Алжира

Французское вторжение в город Алжир, положившее начало длительному периоду колонизации, было якобы ответом на дипломатическое оскорбление, в которое были вовлечены алжирский дей и французский консул, но оно также служило более широким стратегическим и экономическим интересам Франции.

Около 34 000 французских солдат высадились на алжирском побережье и после трехнедельной кампании заняли город Алжир. Оккупанты быстро разгромили войска Хусейна ибн Хусейна, правителя Алжира, но сопротивление местных жителей еще долго не могли подавить. В обмен на свободу и сохранение личного богатства Хусейн согласился капитулировать. Это ознаменовало конец 313-летнего османского владычества и начало французской оккупации Алжира.

15 июля 1830 года бывший правитель со своей семьей, гаремом, свитой из 110 человек, имуществом и крупной суммой денег покинул Алжир на французском корабле «Жанна д’Арк». Карл X запретил ему въезжать во Францию, поэтому Хусейн поселился в Ливорно.

Алжир оставался французским вплоть до 1962 года, когда были подписаны соглашения о самоопределении путем референдума. За независимость высказалось 99,7 % участников референдума, и в 1964 году Франция вывела свои войска из уже независимого Алжира.

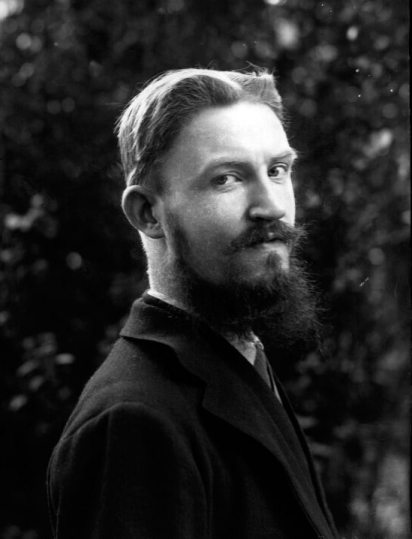

1880 год. 23-летний Бернард Шоу оставил работу клерка в телефонной компании Эдисона, чтобы полностью посвятить себя литературе

Позже со свойственным ему юмором он говорил: «Вы не должны думать, что раз я писатель, то никогда не пытался заработать на жизнь честным трудом».

Первые романы Шоу не имели успеха, но он настойчиво рассылал их во все лондонские издательства. Когда у него накопилось с полсотни отказов, Шоу, как объяснял он сам, занял позицию «яростного стоицизма», приобретя «сверхчеловеческую нечувствительность как к хвале, так и к поруганию». Он был слишком «молод и неопытен» и поэтому, как сам признавал впоследствии, не догадывался, что неудачи объяснялись вовсе не его бездарностью, а антагонизмом, который пробуждала у издателей его «враждебность к почтенному викторианскому обществу и его образу мыслей».

Одна из первых пьес Шоу «Профессия миссис Уоррен» была в Великобритании занесена в черные списки и не ставилась из-за откровенного упоминания проституции. В США после первого же представления постановку запретили, а актеров и продюсеров посадили в тюрьму.

Б. Шоу — самый известный литературный деятель Ирландии, второй (после Шекспира) по популярности драматург в английском театре. Его пьесы «Цезарь и Клеопатра», «Пигмалион», «Дом, где разбиваются сердца» и другие с огромным успехом идут на всех театральных сценах мира и не перестают будоражить сознание зрителей.

В 1925 году Шоу был удостоен Нобелевской премии по литературе «За творчество, отмеченное идеализмом и гуманизмом, за искрометную сатиру, которая часто сочетается с исключительной поэтической красотой». Правда, от денежной части премии писатель отказался, пожертвовав ее на перевод шведской литературы на английский язык.

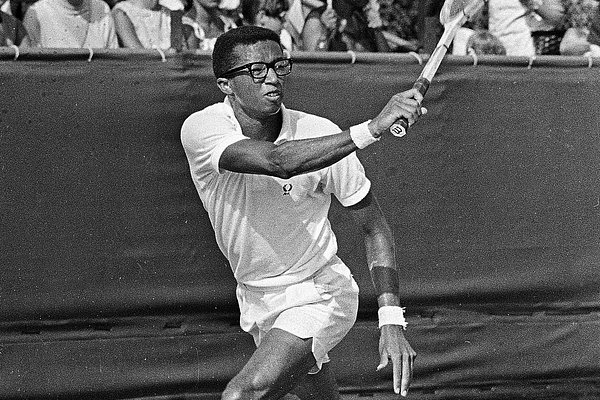

1975 год. На Уимблдонском турнире впервые за всю его историю победителем стал чернокожий теннисист — американец Артур Эш

Артур Эш. Фото: Julian C. Wilson / AP

Для Эша эта победа стала знаковым событием, поскольку он был активным борцом за права темнокожего населения (свой триумф на Уимблдоне Артур посвятил памяти жертв апартеида).

Уимблдон стал третьим турниром Большого шлема, на котором Эшу удалось победить. Для того чтобы собрать «карьерный шлем» (победы на всех четырех турнирах Большого шлема в разные годы), американцу не хватило только чемпионства на «Ролан Гаррос».

В 1992 году спортсмен объявил, что болен СПИДом. Вирус был занесен в результате переливания крови, которое делали ему во время операции на сердце. В феврале 1993 года Эш скончался.

1995 год. Решением правительства Москвы песня Исаака Дунаевского на стихи Марка Лисянского и Сергея Аграняна «Дорогая моя столица» («Моя Москва») стала столичным гимном

Так в дополнение к гербу и знамени Москва обзавелась еще одним важным символом. Постановление о гимне было принято в рамках подготовки к 850-летнему юбилею города. О том, какую песню выбрать на эту роль, вопрос даже не стоял — «Моя Москва» много лет была любима и популярна.

Любопытна история создания песни. Началась она в ноябре 1941-го. Тогда в самом центре Москвы, у редакции журнала «Новый мир», что на Пушкинской площади, остановилась военная полуторка. Спрыгнувший с кузова молоденький младший лейтенант вбежал в редакцию, бросил на стол дежурного рукопись — тетрадный листок с наскоро записанными карандашом стихами. И убежал к ждавшей его машине — даже фамилию не успел сказать. Это был Марк Лисянский, редактор газеты «В бой за Родину» 243-й стрелковой дивизии Калининского фронта. В журнале «Новый мир», датированном декабрем 1941 года (№ 9–10), на 50-й странице были напечатаны его стихи:

Я по свету немало хаживал,

Жил в окопах, в землянке, в тайге.

Похоронен был дважды заживо,

Знал разлуку, любил в тоске.

Но всегда я привык гордиться

И везде повторял я слова:

Дорогая моя столица,

Золотая моя Москва!

У комбайнов, станков и орудий,

В нескончаемой, лютой борьбе

О тебе беспокоятся люди,

Пишут письма друзьям о тебе.

Никогда врагу не добиться,

Чтоб склонилась твоя голова,

Дорогая моя столица,

Золотая моя Москва!

Это было все, что принес в редакцию фронтовой поэт. Причем из этого произведения в песню целиком вошли только первая строфа и вторая часть последней. «Комбайны, станки и орудия…» явно не вписывались в изначальную героическую патетику. Первое четверостишие можно считать биографическим: во время вражеской бомбардировки порядков дивизии, одна из бомб разорвалась рядом с Лисянским, он потерял сознание и был засыпан землей, нашли его только тогда, когда он очнулся и начал стонать.

Весной 1942 года из Москвы по Транссибирской магистрали отправился агитпоезд, в составе которого находился ансамбль Центрального Дома культуры железнодорожников. Ансамблем руководил композитор и дирижер Исаак Дунаевский. Музыканты останавливались в различных городах, выступали с концертами перед тружениками тыла, вдохновляли мобилизованных на фронт. И вот здесь, на маленькой станции Дивизионная между Читой и Улан-Удэ, за тысячи километров от столицы журнал попал в руки Дунаевского. Прямо в купе вагона, находясь под впечатлением от первых строк стихотворения, композитор написал мелодию будущей песни.

Но исходного текста было недостаточно — требовались еще куплеты. После неудачной попытки найти фронтовой адрес Лисянского композитор попросил их дописать молодого режиссера своего ансамбля Сергея Аграняна. Агранян от текста Лисянского оставил первую строфу и концовку второй строфы, а между ними добавил:

Я люблю подмосковные рощи

И мосты над твоею рекой,

Я люблю твою Красную площадь

И кремлевских курантов бой.

В городах и далеких станицах

О тебе не умолкнет молва

Дорогая моя столица,

Золотая моя Москва!

Мы запомним суровую осень,

Скрежет танков и отблеск штыков.

И в веках будут жить двадцать восемь

Самых храбрых твоих сынов…

В конце Агранян добавил еще одну строфу:

День придет и разгоним мы тучи,

Вновь родная земля расцветет.

Я приеду в мой город могучий,

Где любимая девушка ждет

Я увижу родимые лица,

Расскажу, как вдали тосковал.

Дорогая моя столица,

Золотая моя Москва!

Весной 1943 года ансамбль под управлением Дунаевского оказался в Москве и на одном из правительственных концертов исполнил «Мою Москву». Причем ее пришлось повторить на бис. Это заметил товарищ Сталин и дал указание записать грампластинку.

При записи руководство радиокомитета потребовало, чтобы в песне непременно присутствовали слова с упоминанием имени Сталина. Кто-то из сотрудников сам отважился подправить строчку, которая в новой интерпретации стала звучать так: «Я приеду в мой город могучий, где любимый наш Сталин живет». Однако вариант не очень понравился «наверху» и позже появился другой: «Над Москвою знамена славы. Торжествует Победу народ. Здравствуй город Великой Державы, где любимый наш Сталин живет!» Впрочем, с приходом Хрущёва, после XX съезда партии, все упоминания Сталина были изъяты из текста. К середине 1960-х годов аграняновский куплет о грядущей Победе постепенно отпал, и песня с небольшими изменениями слов приняла классический сегодняшний вид.