Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 24 октября в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1745 год. Императрица Елизавета Петровна повелела завезти в царские дворцы котов для ловли мышей

Согласно специальному «Указу о высылке ко двору котов», следовало «…сыскать в Казани самых лучших и больших котов, удобных к ловле мышей. И ежели кто имеет у себя таковых кладеных котов, оных объявить для скорейшего отправления в губернскую канцелярию».

Почему в Казани? Потому что наместник Казанского ханства как-то рассказал, что в его землях водится особая порода котов-крысоловов и пообещал изловить и отправить их в Петербург.

Указ был немедленно выполнен; коты сделали свое дело, и практически все грызуны во дворце исчезли. После возведения Зимнего дворца котов запустили в новое здание, где они быстро прижились. Основательница Эрмитажа императрица Екатерина II кошек не любила, но оставила их во дворце, придав им статус охранников картинных галерей и разделив на два класса — надворных и комнатных.

До сих пор в Эрмитаже живет целая армия котов. Эрмитажные коты по праву считаются такой же петербургской достопримечательностью, как, собственно, и сам Эрмитаж. У каждого усатого охотника на грызунов есть униформа в виде противоблошиного ошейника, собственный паспорт и ветеринарная карточка. Их уход и питание обеспечены за счет пожертвований. Так, например, в 2020 году один француз завещал эрмитажным котам 3 тыс. евро из своего наследства.

Ежегодно весной, в апреле или мае, проводится День эрмитажного кота, в который для всех желающих устраивают специальные экскурсии по кошачьим маршрутам в подвальных помещениях. Британское издание Telegraph включило котов Эрмитажа в топ необычных достопримечательностей мира.

1935 год. На шпиле Спасской башни московского Кремля взамен геральдического двуглавого орла установлена пятиконечная звезда диаметром 4,3 метра

С ХVII века башни Кремля были украшены двуглавыми орлами. После Октябрьской революции встал вопрос о замене пережитков прошлого на фигуры, которые будут символизировать новый период в жизни страны.

В августе 1935 года в центральной печати было опубликовано сообщение ТАСС: «Совет Народных Комиссаров СССР, ЦК ВКП(б) решили к 7 ноября 1935 г. снять 4 орла, находящиеся на Спасской, Никольской, Боровицкой, Троицкой башнях Кремлевской стены, и 2 орла со здания Исторического музея. К этому же сроку решено установить на указанных 4 башнях Кремля пятиконечную звезду с серпом и молотом».

Первая металлическая звезда с перекрещенными серпом и молотом была поднята на Спасскую башню 24 октября 1935 года. А 26 и 27 октября звезды засияли над Никольской и Боровицкой башнями. На Водовзводной звезда появилась позднее других — в мае 1937 года.

Чертежи звезд создал выдающийся художник-декоратор, академик Фёдор Федоровский, который не только рассчитал их форму и размеры, но и сделал наброски вариантов отделки.

Первые кремлевские звезды было решено изготовить из нержавеющей стали и красной меди. В середине каждой из них, с обеих сторон, должны были сверкать выложенные из драгоценных камней эмблемы советского государства — серп и молот.

Для представления руководителям партии и правительства были сделаны полноразмерные макеты всех четырех звезд. Руководство страны макеты одобрило, но с одним условием: звезды должны быть вращающимися — пусть москвичи и гости столицы отовсюду любуются ими. И мастера установили в основание каждой звезды специальные подшипники, изготовленные на Первом подшипниковом заводе, благодаря чему звезды, несмотря на значительный вес (около тонны), могли легко вращаться и выдерживать любой ветер.

На двух сторонах каждой звезды закрепили эмблемы серпа и молота размером два метра и весом 240 килограммов, сделанные из бронзы и нержавеющей стали, инкрустированные драгоценными камнями в позолоченной серебряной оправе. Только над созданием этих эмблем в течение полутора месяцев трудились 250 лучших ювелиров Москвы и Ленинграда. Всего на изготовление восьми эмблем пошло около 7 тыс. уральских самоцветов — топазов, аквамаринов, аметистов и александритов, размером от 20 до 200 карат.

Однако первые звезды Кремля недолго украшали его башни. Уже через год под воздействием атмосферных осадков потускнели самоцветы, перестала сиять позолота. И в мае 1937 года было решено установить новые звезды — светящиеся, рубиновые.

1945 год. Родился актер театра и кино, народный артист России Андрей Мартынов

Его до сих пор помнят прежде всего по двум ролям — старшины Васкова в фильме «А зори здесь тихие» (1972) и Кирьяна Инютина из телесериала «Вечный зов» (1973).

После окончания ГИТИСа Мартынов работал в Московском ТЮЗе, позже играл на сцене Московского драмтеатра на Малой Бронной. А с начала 1980-х стал также занимался дубляжем иностранных фильмов и телесериалов. В 1990-е годы из-за сложной ситуации с отечественным кинематографом озвучивание стало его основной профессией. Голосом Мартынова, например, заговорили по-русски Марлон Брандо в «Крестном отце» и Оскар Шиндлер в «Списке Шиндлера».

В настоящее время актер не работает. Старость он встречает в полном одиночестве. Экранная слава и обожание миллионов не принесли ему личного счастья. В начале своей кинокарьеры он полюбил девушку из Германии, с которой познакомился в 1972 году на 22-м Берлинском кинофестивале. Они поженились, поселились в Москве. И сразу актер испытал тяжелый пресс недоброй молвы и осуждения коллег, завидовавших его возможности свободно выезжать в Германию: дескать, как мог герой антифашистского фильма выбрать в жены гражданку Германии! Дошло до того, что Мартынову пришлось уйти из ТЮЗа. Но главные испытания ждали впереди.

Жена заявила, что будет рожать их ребенка в Берлине, среди своих. Мальчика назвали Александром, и у него был только немецкий паспорт. Следующие шесть лет семья жила на две страны, разрываясь между Москвой и Берлином. Когда же пришло время отдавать ребенка в школу, жена поставила ультиматум: мальчик будет учиться в Германии, где лучше условия и больше возможностей. Вскоре Мартынов оказался перед мучительным выбором: уехать из страны или потерять семью. Жить вдали от родины он не смог.

Новую спутницу жизни Мартынов так и не обрел. Сегодня у него в Германии подрастают трое внуков, которые носят его фамилию, но не говорят по-русски. Прежде Андрей Леонидович регулярно их навещал, но санкции и проблемы с визами сделали поездки редкими. Да и со здоровьем у 80-летнего актера неважно.

Общаясь с журналистами, Мартынов ни на что не жалуется. Больше всего «старшина Васьков» боится, что его станут жалеть. Говорит, что свое отыграл и карьерой доволен.

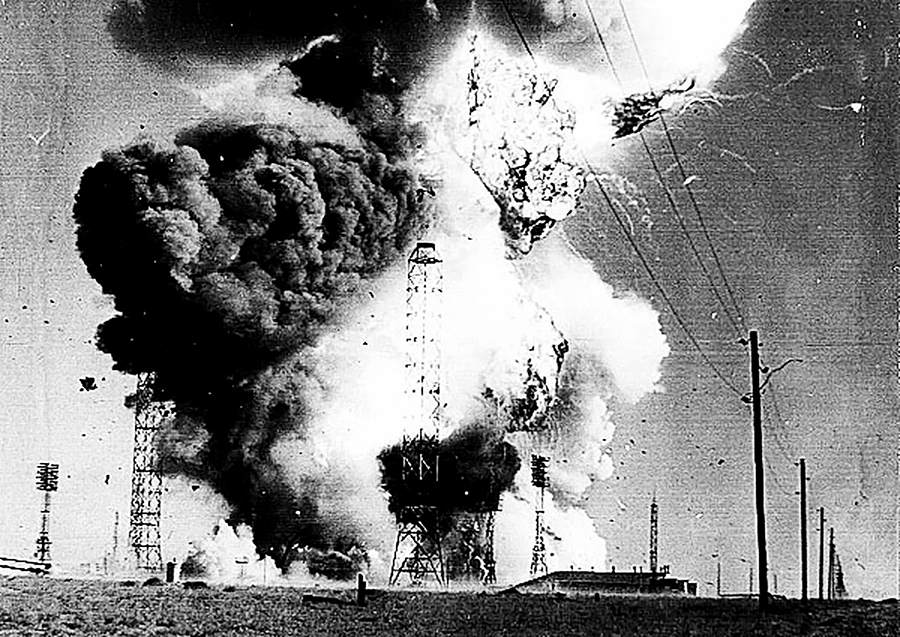

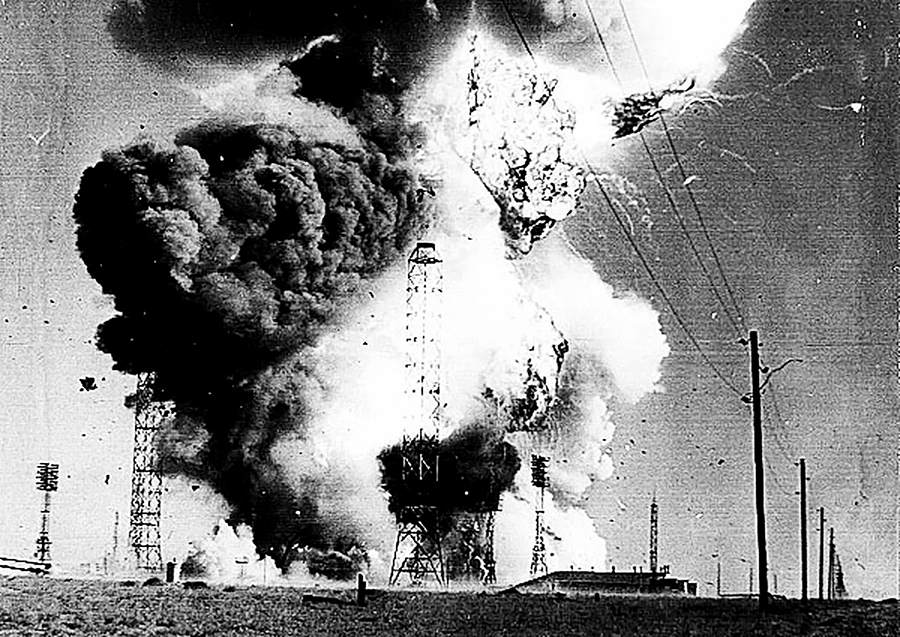

1960 год. На Байконуре произошла крупнейшая авария в истории освоения космоса — погибли 78 человек, в том числе маршал Митрофан Неделин

Межконтинентальная баллистическая ракета Р-16 взорвалась за полчаса до ее первого пуска. Как установила следственная комиссия, вследствие нарушения техники безопасности у ракеты запустился двигатель второй ступени. Струя раскаленных газов прожгла топливные баки первой ступени, после чего воспламенившееся топливо выплеснулось на стартовую площадку в радиусе более 100 метров.

Рядом с ракетой находились десятки людей — гражданские и военные специалисты. 74 человека погибли мгновенно, и еще четверо умерли в результате сильных ожогов и отравления парами гептила. Температура горения была столь высока, что от главного маршала артиллерии и главкома ракетными войсками стратегического назначения Неделина остался только едва заметный темный след на асфальте. Были найдены сильно оплавившаяся Золотая звезда Героя Советского Союза, один его погон и наручные часы.

Считается, что во время этого взрыва погиб почти весь цвет советского ракетостроения. Чудом уцелел главный конструктор ОКБ-586 Михаил Янгель. Он решил покурить, и чтобы не подавать дурного примера подчиненным, отошел в курилку. Вместе с ним пошли и некоторые другие начальники. Это спасло им жизни.

В СССР официально объявили только о гибели Неделина. Все, связанное с аварией и ее последствиями, было засекречено. Но поскольку гибель главкома ракетными войсками стратегического назначения замолчать все же невозможно, была придумана версия о его трагической гибели якобы в авиационной катастрофе.

Маршала Неделина захоронили в Кремлевской стене. Пятьдесят шесть погибших военнослужащих покоятся на территории Байконура в братской могиле, их фамилии высечены на надгробной стеле. Погибших конструкторов и представителей промышленности по решению президиума ЦК КПСС по-тихому похоронили по местам жительства. Без оглашения причины смерти.

Пуск злополучной Р-16 все-таки состоялся — там же, на Байконуре, 2 февраля 1961 года. И он тоже не прошел гладко: головная часть ракеты вместо Камчатки упала в Красноярском крае. Только с августа 1962 года Р-16 стала летать нормально, после чего была принята на вооружение.

Первые публикации об аварии на Байконуре в советских СМИ появились только в 1989 году. В них говорилось, что катастрофа, повлекшая за собой большое количество жертв, была вызвана грубыми нарушениями правил техники безопасности при подготовке к пуску и желанием успеть осуществить запуск не до конца подготовленной ракеты к приближавшемуся празднику — годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Ответственные за технику безопасности работ и разработчик системы управления погибли при взрыве. Оставшихся в живых решили не наказывать. По легенде, Леонид Брежнев, входивший в состав спецкомиссии по катастрофе, по итогам расследования только махнул рукой: «Вы сами себя наказали».

1970 год. Автомобиль «Волга», принадлежавший ранее первому космонавту Земли Юрию Гагарину, передан в его музей в городе Гагарине Смоленской области

Этот подарок музею сделала супруга космонавта, Валентина Ивановна. А перегнали автомобиль по ее просьбе коллеги Гагарина — космонавты Алексей Леонов и Борис Волынов. Они же сделали запись об этом событии в Книге записей для почетных гостей: «По поручению Валентины Ивановны Гагариной, детей — Леночки и Галочки, родителей Юрия Алексеевича, летчиков-космонавтов СССР передана на вечное хранение машина Юрия Алексеевича Гагарина. Госзнак — МОД 78-78 24.10.70 г.» И подписи — Леонов, Волынов.

В стеклянном павильоне, куда установили автомобиль, созданы все технические условия для поддержания нужного для его сохранности микроклимата, включая вентиляцию.

Машина Гагарина произведена в 1960 году. Это самая обычная по своим техническим характеристикам серийная «Волга». Эксклюзивность автомобиля заключается в том, что внутренняя отделка салона выполнена в небесно-голубом цвете. В сочетании с черным кузовом смотрится необычно.

Кстати, была у Гагарина и иномарка — спортивная Matra-Bonnet Djet V S, которую ему подарили французы в 1965 году. Красивое купе с 1,1-литровым 90-сильным мотором от Renault. Но Гагарин любил ездить именно на «Волге». На ней он неоднократно приезжал к родителям в Гжатск (так Гагарин назывался до 1968 года). Машину ставил во дворе родительского дома, примерно на том самом месте, где сейчас и установлен павильон.

На спидометре «Волги» зафиксирован довольно приличный пробег — 88 174 километра. Сиденье установлено как при Гагарине — очень близко к рулевой колонке. Роста космонавт № 1 был небольшого — 1,68 метра. Пепельницу заело, но ею Гагарин, скорее всего, и не пользовался, поскольку курил лишь в очень редких случаях…

Для первых космонавтов полный подарочный пакет от правительства страны включал в себя обставленную мебелью четырехкомнатную квартиру, премию в 15 тысяч рублей и автомобиль «Волга». С течением времени набор менялся, но «Волга» оставалась всегда: сначала это была 21-я модель, затем ГАЗ-24. Сборка «космических», как их называли на предприятии, машин осуществлялась на общем конвейере Горьковского автозавода, только внимание этим «Волгам» уделялось особое, как экспортному варианту.