Кто придумал образы Гены и Чебурашки, и где работали паровозы без трубы. Этот день в истории: 30 августа

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 30 августа в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1700 год. Пётр I издал манифест об объявлении войны Швеции, начав Северную войну (1700–1721) — одну из самых продолжительных и значимых в истории России

Начиная войну, царь на многое не претендовал, рассчитывая лишь вернуть утраченные в XVII веке территории — Ижорскую землю и часть Карелии. Однако конфликт быстро превратился в масштабную борьбу за контроль над Балтийским морем и влияние в Северной Европе.

Поражение под Нарвой в ноябре 1700 г. стало для Петра серьезным ударом и уроком. Он осознал необходимость проведения кардинальных реформ, усиления армии и флота. В последующие годы Пётр сосредоточился на модернизации вооруженных сил: был создан новый Балтийский флот, а пехота и артиллерия реформирована по европейским образцам.

Одним из ключевых достижений Петра стала постройка в устье Невы новой столицы — Санкт-Петербурга, который стал «окном в Европу» и символом нового облика России. Этот город позволил закрепиться на Балтийском побережье и обеспечить доступ к морским торговым путям.

Северная война завершилась в 1721 г. подписанием Ништадтского мира. По его условиям Россия официально получила выход к Балтийскому морю, присоединив территории Ингрии (Ижоры), Эстляндии, части Карелии и Лифляндии. В результате Швеция утратила статус великой европейской державы, а Россия впервые стала полноправным игроком в большой европейской политике.

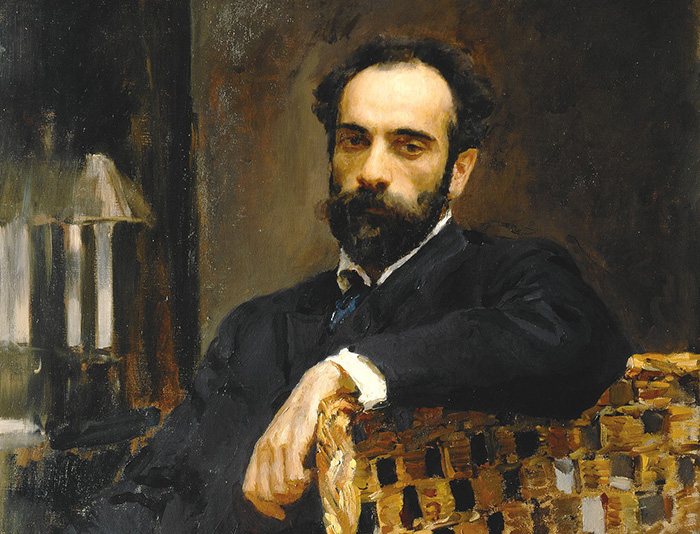

1860 год. В небольшом литовском городке Кибартай в семье переводчика и железнодорожного служащего родился Исаак Левитан — художник, воспевший русскую природу

Семья Левитанов была очень бедной, но детям в ней старались дать хорошее образование. Когда Исааку исполнилось 10 лет, семья перебралась в Москву. Уже в 13 лет он был принят в Училище живописи, ваяния и зодчества. Его учителями были Саврасов и Поленов. Юного художника сразу заметили, он не раз получал награды и рано начал участвовать в профессиональных выставках. «Левитану давалось все легко, — вспоминал живописец Михаил Нестеров, — тем не менее, работал он упорно, с большой выдержкой».

Увы, творческим успехам сопутствовали житейские несчастья: сначала умерла мать художника, а вскоре от тифа скончался и отец. К счастью, в беде нищего студента-сироту не оставили. Левитана поддержали меценаты Савва Морозов и Пётр Третьяков, который первым купил картину начинающего пейзажиста «Осенний день. Сокольники». Кстати, это единственная картина художника, на которой изображен человек.

Левитан — выдающийся мастер «пейзажа настроения», в котором состояние природы осмыслено как выражение движений человеческой души.

«Картины Левитана, — писал Константин Паустовский, — требуют медленного рассматривания. Они не ошеломляют глаз. Они скромны и точны, подобно чеховским рассказам, но чем дольше вглядываешься в них, тем все милее становится тишина провинциальных посадов, знакомых рек и проселков».

1920 год. В Минске родился художник-аниматор киностудии «Союзмультфильм» Леонид Шварцман

«Аленький цветочек», «Снежная королева», «Дядя Степа — милиционер», «Золотая антилопа»… Без мультфильмов, которые создал Леонид Шварцман, невозможно представить наше детство.

Когда на экраны вышел кукольный фильм «Варежка», коллеги стали говорить, что Шварцман способен вдохнуть душу даже в варежку: из шерстяной рукавички у него получается трогательный щенок…

Шварцман оживил для нас озорных обезьянок и котенка по имени Гав, крокодила Гену и Чебурашку. Кстати, именно благодаря Шварцману мы узнали, как выглядит тот самый неведомый зверек. Ведь в книжке Успенского Чебурашка описан совсем по-другому: с большими желтыми глазами как у филина и заячьей головой.

Своей любимой работой художник называл кукольный мультфильм «38 попугаев», вышедший на киноэкраны в 1976 г.

— «Образы Слоненка и Мартышки как-то сразу нашлись, — рассказывал он. — Значительно сложнее была работа над Удавом — у него никак не появлялось обаяние. Я ходил в зоопарк, рисовал удавов, потом часами сидел за столом и пытался придать змеям человеческие черты. Не получалось. И лишь когда я удлинил его голову, нарисовал веснушки и приподнял брови, Удав стал полноправным героем фильма. И с Попугаем произошли некоторые метаморфозы. Сначала у него был длинный хвост. Но Юрий Норштейн, известный мультипликатор, возмутился: «Нет, не пойдет, надо убрать. Этот хвост мне мешает». В итоге получился такой необычный Попугай — пожалуй, самый активный персонаж из этой команды».

Как-то журналист поинтересовался у Шварцмана: «А не обидно ли выплескивать накопленный опыт в пространство «маленькой сказочки про козявочку»? И художник ответил: «Вселенная — и капелька воды, космос — и глаз муравья. И то, и другое — бесконечно. Важен не масштаб. А желание «погружаться» в эту бесконечность».

1940 год. В Советском Союзе собран первый отечественный бестопочный паровоз БП1-01

В отличие от традиционных паровозов того времени, бестопочный локомотив не имел топки и дымовой трубы. Пар для его работы производился на обособленной стационарной установке и периодически подводился под давлением в паровой котел-аккумулятор, установленный на самом локомотиве.

Главным недостатком такой конструкции была зависимость от места заправки паром. Однако отсутствие топки и открытого огня значительно повышало пожарную безопасность аппарата. Эта особенность сделала бестопочные паровозы особенно востребованными на производствах с повышенным пожароопасным риском — нефтеперерабатывающих заводах, деревообрабатывающих предприятиях, в бумажной промышленности и на других подобных объектах.

Помимо безопасности, бестопочные паровозы отличались высокой надежностью и простотой обслуживания: необходимый минимум работ мог выполнять один машинист, а котельный ремонт, характерный для классических паровозов, практически не требовался.

На промышленных предприятиях, особенно в нефтеперерабатывающей отрасли, бестопочные паровозы нашли широкое применение. Большинство из них были списаны в 1980-х годах не по техническим причинам — за время эксплуатации они нуждались лишь в периодической замене теплоизоляции котла, обточке бандажей и ремонте парораспределительного механизма — а из-за морального устаревания конструкции и перехода индустрии на новые виды техники.

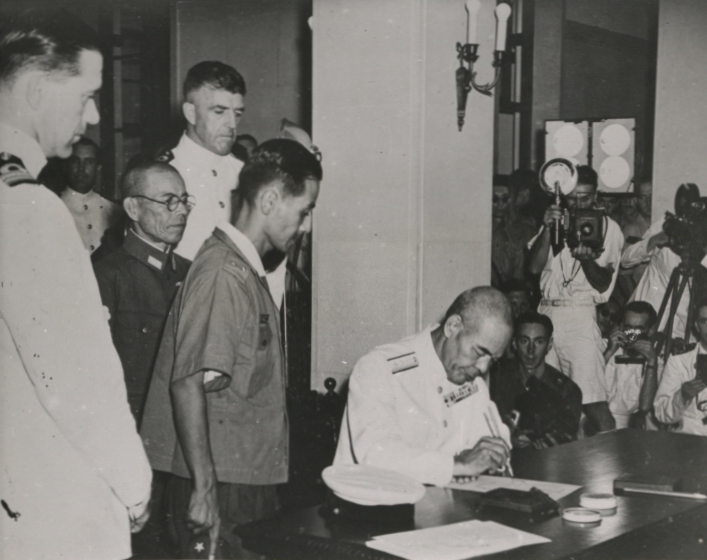

1945 год. Британские вооруженные силы освободили Гонконг от японской оккупации

Японские войска захватили Гонконг, который в тот период являлся британской колонией, 25 декабря 1941 г. Губернатор Гонконга сэр Марк Янг был вынужден капитулировать после 18 дней ожесточенных боев против значительно превосходящих сил японской армии.

Губернатор, а также около 7 тыс. британских военнослужащих и гражданских лиц, были заключены в лагеря для военнопленных и интернированных.

Оккупация, продолжавшаяся почти четыре года (с декабря 1941 г. по август 1945-го), сопровождалась массовыми жестокостями со стороны японских войск, экономической эксплуатацией и тяжелыми лишениями для местного населения. За этот период в Гонконге было казнено около 10 тыс. мирных жителей, многие подвергались пыткам, сексуальному насилию и увечьям. Голод, недоедание и распространение болезней были явлением повсеместным.

Японский гарнизон использовал Гонконг как важную военно-морскую и логистическую базу для операций в западной части Тихого океана.

Освобождение Гонконга произошло 20 августа 1945 г., когда британские войска вступили в город, а официальная передача контроля Королевскому флоту состоялась 30 августа 1945 г. Эта дата была объявлена Днем освобождения и оставалась государственным праздником в Гонконге вплоть до передачи суверенитета Китаю в 1997 г.

1955 год. В Париже, где жил последние шесть лет, скончался выдающийся советский шахматист Лев Полугаевский

Он родился в 1934 г. в Могилёве. А в шахматы научился играть в семилетнем возрасте в Куйбышеве (ныне Самара), где семья жила в эвакуации в годы Великой Отечественной войны. С 12 лет Лев начал посещать шахматную секцию и тренироваться под руководством опытных наставников.

Первого крупного успеха добился в 1961 г., став чемпионом РСФСР и серебряным призером чемпионата Советского Союза. В следующем году, проведя несколько успешных турниров, получил звание международного гроссмейстера.

Полугаевский шесть раз первенствовал в составе сборной СССР на Всемирных шахматных олимпиадах, стал победителем первого в истории командного чемпионата мира. Два года подряд (1967, 1968) занимал первые места на чемпионатах СССР.

В матчах претендентов Полугаевский играл с переменным успехом, дважды доходил до стадии полуфинала, где оба раза проиграл Виктору Корчному (1977, 1980). Входил в тренерский штаб Анатолия Карпова.

Полугаевсеий был человеком исключительной интеллигентности и дружелюбия. Как следствие, у него практически не было не то что врагов, но и просто недоброжелателей — почти все считали его своим и даже в зрелые годы называли просто Лёвой, а иногда и Лёвушкой.

Лев Абрамович умер от рака головного мозга. Ему было 60 лет. В иной мир он ушел с шахматной доской в руках: его последний, магнитный комплект фигурок запечатлел исходную позицию изобретенного им варианта Сицилианской защиты. Похоронили Полугаевского на кладбище Монпарнас, недалеко от могилы Александра Алехина.