Кто придумал слово «паровоз», и первый прыгун, взявший высоту 240 см. Этот день в истории: 11 августа

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 11 августа в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

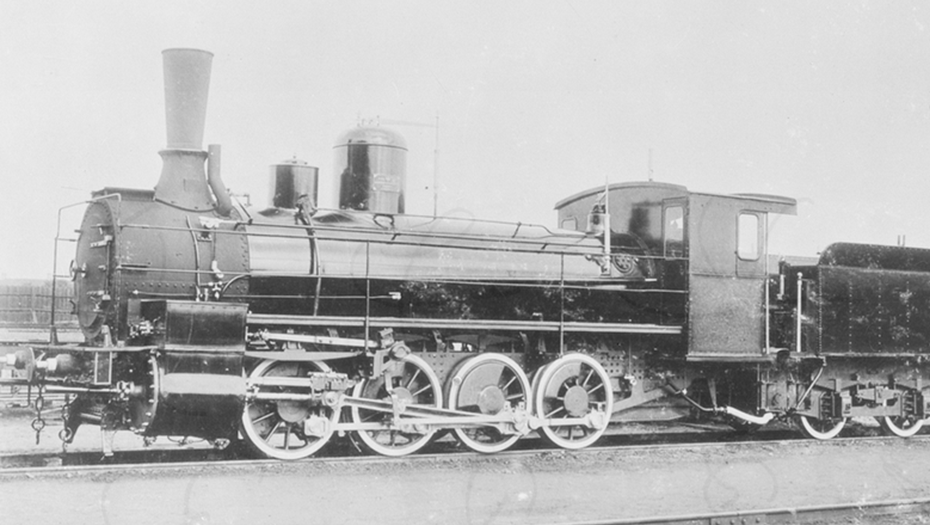

1845 год. Изготовлен первый российский паровоз для строящейся между Петербургом и Москвой железной дороги

Изобретение русского слова «паровоз» приписывается писателю и журналисту Николаю Гречу, издававшему в середине XIX века газету «Северная пчела». До этого говорили «самокатная паровая машина», «паровая фура», «паровая телега», «пароходка» и даже — у Василия Жуковского — «пароход».

В первых отчетах строителя Царскосельской железной дороги Франца Антона фон Герстнера встречаются термины «паровая машина», «паровой экипаж», «паровая карета». Но с 1837 года Герстнер уже использует слово «паровоз». В отчетах Царскосельской железной дороги оно впервые встречается 8 февраля того же года.

Датой начала русского паровозостроения считается 11 августа 1845 года, когда Александровский завод в Санкт-Петербурге выпустил первые паровозы: товарные типа 0-3-0 (на насыщенном пару, массой около 30 тонн) и пассажирские типа 2-2-0. За следующие три года было построено 43 пассажирских паровоза. В качестве горючего использовались дрова, парораспределение осуществлялось расширительными золотниками. Уже через год эти паровозы начали работать на строящейся магистрали Санкт-Петербург — Москва.

Стоило только железной дороге превратиться из забавного аттракциона в серьезное транспортное предприятие — и российское паровозостроение стало развиваться довольно быстро. В 1860–х в стране прокладывались все новые государственные и частные железнодорожные ветки, а вместе с этим одно за другим открывались и предприятия, обеспечивающие их подвижным составом: началось строительство паровозов на Невском заводе, Путиловском, Луганском, Харьковском, Брянском, Коломенском. Поскольку техника конструировалась оригинальная, не по западным образцам, очень скоро сформировалась и собственная школа паровозостроения, породившая абсолютно новые подходы и технологические решения.

1940 год. В Минске торжественно открыли новое здание железнодорожного вокзала

Основные сооружения минского вокзала, который назывался Виленским, были построены в 1873 году, с введением в постоянную эксплуатацию Ландварово-Роменской железной дороги. Позже на месте деревянных построек возвели каменный вокзал. Здание неоднократно перестраивалось. С ростом объема пассажирских перевозок возникла необходимость в увеличении пропускной способности вокзала, и в 1940 году его реконструировали по проекту архитектора И. Рочаника, сохранив старый фундамент и стены над одноэтажными частями здания. Строение приобрело строгий, даже суровый вид, а прежние «архитектурные излишества» в виде башенок и фасадных украшений были сняты.

Обновленное здание вокзала торжественно открыли в воскресенье, 11 августа 1940 года.

«В 20 часов председатель Минского областного совета депутатов трудящихся тов. Темкин разрезает ленту, приглашая гостей осмотреть здание вокзала. Затем состоялся митинг», — сообщала «Советская Белоруссия».

После Великой Отечественной войны, в 1948–1956 годах, сформировался нынешний вид Привокзальной площади, главным композиционным элементом которой стали башни-близнецы — ворота города. Здание самого вокзала, сильно пострадавшее во время войны, восстановили в первоначальном виде. А снесли его только в начале 1990-х. К тому времени оно, десятилетия верой и правдой служившее людям, устарело и морально, и физически (уже с 1970-х не справлялось с возросшим пассажиропотоком). Снос старого вокзала сопровождался горячей полемикой и протестными материалами в прессе. Многие выступали против уничтожения исторического здания. Но все, что в итоге осталось от него — бывший пригородный павильон архитекторов Сергея Ботковского и Натана Шпигельмана 1956 года постройки, включенный в Государственный список историко-культурных ценностей. Начавшиеся тогда же работы по возведению нового здания вокзала были приостановлены из-за нехватки денежных средств и неприятия московского проекта («Мосжелдортранса»).

Современный красавец-вокзал, открывшийся 30 декабря 2000 года, строили с нуля уже по белорусскому проекту. Около него еще долго висела растяжка «В новый век — с новым вокзалом!».

1950 год. Родился американский изобретатель и компьютерный гений Стив Возняк

В середине 1970-х он практически в одиночку спроектировал компьютеры Apple I и Apple II, которые запустили микрокомпьютерную революцию и существенно определили развитие всей отрасли.

Еще в школе Возняк познакомился со Стивом Джобсом — тоже увлеченным электроникой подростком. Получив среднее образование, оба начали работать в «Мекке американской электроники» — Силиконовой долине: Возняк в компании Hewlett-Packard, а Джобс — на фабрике Atari.

В 1976 году в гараже Возняка был собран первый компьютер — Apple I. Это был настоящий прорыв: в отличие от других микрокомпьютеров того времени, Возняк использовал обычную клавиатуру (похожую на применяемую в пишущей машинке) для ввода данных и телевизор для вывода информации. Для Возняка это было хобби, но Джобс увидел коммерческий потенциал и настоял на продаже модели. Так 1 апреля 1976 года была зарегистрирована компания Apple Computer, Inc.

Apple I был достаточно сырым продуктом. В 1977 году Возняк создал усовершенствованную модель — Apple II. Этот персональный компьютер имел пластиковый корпус бежевого цвета, встроенную клавиатуру, блок питания и уже поддерживал цветную графику. Apple II стал коммерчески успешным и сделал Apple быстрорастущей компанией.

К 1980 году в Apple работало несколько тысяч человек, а техника продавалась не только в США, но и за рубежом. Однако в 1981 году Возняк попал в авиакатастрофу, после чего временно отошел от дел, а руководителем компании стал Джобс. Позже Apple представила легендарный Macintosh, и фирма стала одним из лидеров индустрии.

Возняк покинул Apple, получил степень бакалавра в Калифорнийском университете в Беркли и стал преподавать студентам. После смерти Джобса в 2011 году Возняк активно включился в публичную деятельность и неоднократно выступал в России, в том числе в МГУ и «Олимпийском».

Интересный факт: именно Возняк был одним из спонсоров первого телемоста между СССР и США, который состоялся 5 сентября 1982 года между Москвой и Лос-Анджелесом.

1965 год. На территории студенческого городка Белорусского государственного университета со стороны Ленинградской улицы началось строительство корпуса химического факультета

Химический факультет БГУ был создан в 1931 году, спустя десять лет после открытия университета. После Великой Отечественной войны столичный вуз восстанавливали из руин. В здании географического факультета разместились администрация, хозяйственные службы, библиотека с читальным залом, бухгалтерия, геолого-географический и биологический факультеты. Напротив, в точно такое же здание, переехал химфак. Кроме химфака с его аудиториями, лабораториями, химическим складом и стеклодувной мастерской, там же размещались спортивный зал для тяжелоатлетов, минералогический музей и военная кафедра со стрелковым оружием, 120-миллиметровыми гаубицами и пушками разного калибра. В общем, было очень тесно.

Инициатором строительства нового девятиэтажного здания химического факультета на Ленинградской, 14, был его декан Федор Капуцкий, будущий ректор БГУ (1990–1996). В 1969-м учебный процесс на факультете начался уже на новом месте, в современных аудиториях и хорошо оснащенных по тому времени лабораториях.

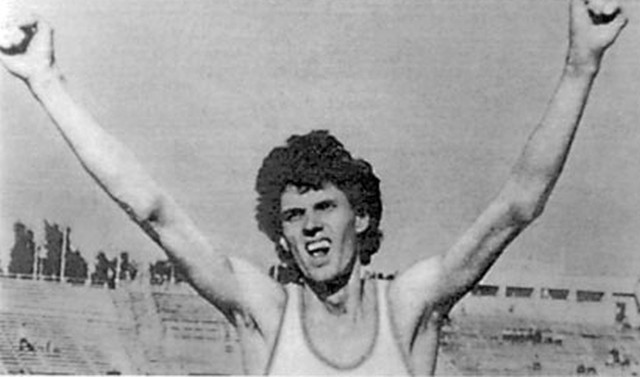

1985 год. На проходившем в Донецке Кубке СССР по легкой атлетике Рудольф Поварницын стал первым в мире спортсменом, преодолевшим планку на высоте 2 м 40 см

Фото из журнала Огонек №34, август 1985

До этих соревнований лучшим достижением Поварницына был прыжок на 2 м 26 см, так что прогресс был поразительным.

«Прыжок действительно получился гениальным. Я больше никогда не испытывал такого чувства полета в своей карьере, — признавался годы спустя Поварницын в интервью газете «Спорт-Экспресс». — Донецк, Украина — жара 40 градусов, а для меня — рай, я как рыба в воде — прыгать одно удовольствие! Мышцы, как сталь, послушные. Соревнования получились на редкость веселыми: пять часов на такой жаре, потеря пяти кг (я взвесился после рекордного прыжка — 69 кг). Все ребята как сговорились — прыгают и прыгают. 228 см — а нас в секторе еще шесть человек, 232 см — трое, 235 см — прыгнул я один, побив при этом рекорд Украины Володи Ященко. Думаю: «Поставлю 238 см, попробую рекордик Европы штурмовать, тем более что задачу на сезон выполнил». А тренер мой — Володя Киба, кричит мне из-за сарая: «Давай 240 см!». Ну я и дал с третьей попытки — очнулся уже рекордсмен мира».

Донецкий рекорд Поварницына продержался всего несколько дней — уже 4 сентября 1985 года другой советский прыгун в высоту, Игорь Палкин, прибавил к результату товарища по сборной один сантиметр (2 м 41 см).

После чемпионата мира 1991 года еще полный сил 29-летний Поварницын ушел из спорта и занялся бизнесом, о чем потом очень жалел: «В 90-е произошел перелом в наших делах и умах. Затянули меня в бизнес, переубедили: «Хватит, мол, уже пора». Глупость с моей стороны великая. Еще лет пять мог прыгать!»

Читайте также:

- Песни Блантера, косыгинская реформа и телеграммы 1935 года. Этот день в истории: 27 сентября

- Лошадь против паровоза, визит Кастро в США, убийство студентки в Бресте. Этот день в истории: 18 сентября

- Кто придумал образы Гены и Чебурашки, и где работали паровозы без трубы. Этот день в истории: 30 августа

- Как простой водонос стал героем Греции, и первая победа Путина на выборах. Этот день в истории: 26 марта

- Уничтожение Токио, спасенные дети Бамута и завещание Булгакова. Этот день в истории: 10 марта