Ленин и Арманд, гимн «Мы, белорусы», «Колокол Нагасаки» в Минске. Этот день в истории: 24 сентября

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 24 сентября в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

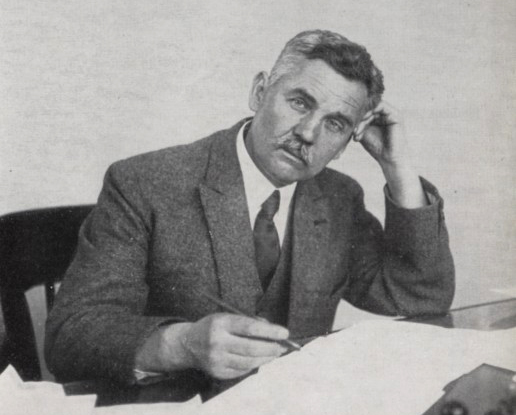

1870 год. Родился Жорж Клод, выдающийся французский инженер-химик и изобретатель, подаривший миру неоновую лампу и ставший основоположником неоновой рекламы

В 1902 году Клод вместе с другом и коллегой Андре Хельброннером применил метод ректификации сжатого воздуха и смог охладить его до очень низкой температуры, около –192 °C, что позволило выделить жидкий кислород. Молодые ученые налили голубоватую жидкость в термоизолирующий сосуд и отправились в один из лучших ресторанов Парижа. Получив по чашке бульона, хохмачи капнули в каждую чашку по капельке жидкого кислорода и принялись звать официанта: «Кельнер! Вы принесли нам совершенно ледяной бульон!». Увидев в каждой чашке по куску льда, ошеломленный официант, бормоча извинения, бросился за новыми порциями. С ними повторилась та же история.

Аналогичный трюк друзья повторили с бифштексами, которые стали почти каменными от контакта с жидким кислородом. Вызвав настоящий переполох среди персонала, Клод и Хельброннер покинули ресторан, из последних сил пытаясь сдерживать смех и изображать недовольство.

В декабре 1910 года Клод создал первую газоразрядную лампу с неоном — редким инертным газом, придающим свету яркий красный оттенок. Уже в 1911 году он запатентовал идею использования этих ламп для рекламы — родилась неоновая вывеска, ставшая символом городских улиц XX века.

В 1920-х годах Клод предложил улучшить лампы накаливания, заменив в них аргон на криптон с целью снижения тепловых потерь и повышения эффективности. Первые эксперименты с криптоном провел венгерский ученый Имре Бродь, тем самым подтвердив перспективность этой идеи.

Еще одним значимым достижением Клода стала первая в мире работающая установка по выработке океанической энергии, имеющая мощность 22 кВт, построенная им в 1930 году на Кубе. Это был один из первых примеров использования энергии приливов и течений для производства электричества.

Однако жизнь ученого омрачилась политикой: во время Второй мировой войны он сотрудничал с коллаборационистским правительством Виши. После освобождения Франции в 1944 году Клода исключили из Французской академии наук и приговорили к пожизненному заключению. В 1950 году он был освобожден и прожил еще десять лет, умерев в возрасте 89 лет.

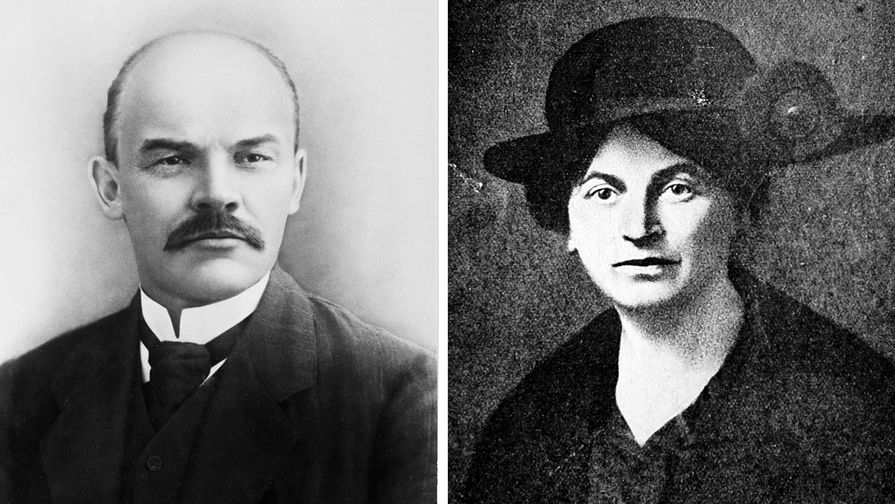

1920 год. В возрасте 46 лет скончалась от холеры Инесса Арманд, деятельница российского революционного и международного женского движения, большевичка и близкий друг Ленина

С Лениным ее связывали чувства большие, чем дружба. К моменту их знакомства Арманд дважды побывала замужем, родила пятерых детей и была неизлечимо заражена революционными идеями.

Отцом будущей русской революционерки был успешный французский оперный певец Теодор Пешё д’Эрбанвиль, выступавший под псевдонимом Теодора Стеффена, а матерью — актриса Натали Вильд, полуфранцуженка, полуангличанка, но российская подданная.

Инесса родилась в Париже, но выросла в России. Свободно владела английским, немецким, французским и русским языками. Превосходно играла на рояле.

В 1893 году она вышла замуж за Александра Арманда, внука купца первой гильдии Евгения Арманда, а ее младшая сестра несколько позднее — за брата Александра, Николая Арманда. Инесса прожила с мужем 10 лет и родила ему четырех детей — двух сыновей и двух дочерей. Пылкая поклонница социал-демократических идей и толстовства оказалась неверной супругой. Она влюбилась в еще одного брата Арманд, 18-летнего Владимира, который был младшее ее на девять лет, и ушла к нему. В 1903 году у пары родился сын.

В 1905 году «товарища Инессу» впервые арестовали, а в 1907-м выслали в Архангельскую губернию, куда за ней последовал и новый муж. Владимир Арманд скончался от чахотки в одной из швейцарских частных клиник.

Революционерки и феминистки избегали украшений, духов, макияжа и вообще достаточно пренебрежительно относились к своей женственности. На их фоне Инесса выделялась «как беззаконная комета» красотой и шармом. Товарищи по партии острили, что Арманд стоит включить в учебники по марксизму как образец единства формы и содержания.

Знакомство 39-летнего Ленина и 35-летней Инессы произошла в 1909 году в Париже. Арманд стала доверенным лицом и близким другом семьи Ульяновых.

«Тебя я в то время боялась пуще огня, — писала Арманд Ленину в 1913 году. — Хочется увидеть тебя, но лучше, кажется, умерла бы на месте, чем войти к тебе, а когда ты почему-либо заходил в комнату Н. К. (Надежды Крупской — ред.), я сразу терялась и глупела».

А что же Ленин? Как утверждал французский социалист Шарль Рапопорт, «Ленин не спускал своих монгольских глаз с этой маленькой француженки». Апогей их отношений пришелся на 1913 год. Ленину тогда было 43 года, Инессе — 39 лет. Как свидетельствовала Коллонтай, Ленин сам во всем признался жене. Поблекшая с годами Надежда Константиновна с пониманием отнеслась к чувствам мужа. Она хотела отстраниться, но Ленин попросил ее остаться. И сочтя невозможным разрываться дальше между двумя женщинами, расстался с Инессой.

В Российском государственном архиве социально-политической истории хранится 150 писем Ленина к Арманд. По мнению профессора русской истории Оксфордского университета Роберта Сервиса, «очевидно, что их связывала глубокая взаимная страсть, хотя Ленин, в отличие от Инессы, не выражал своих чувств в письмах».

«Расстались, расстались мы, дорогой, с тобой! И это так больно, — писала Арманд Ленину в декабре 1913 года. — Я бы и сейчас обошлась без поцелуев, только бы видеть тебя, иногда говорить с тобой было бы радостью — и это никому бы не могло причинить боль. Зачем было меня этого лишать?..»

На родину в апреле 1917 года Арманд, Крупская и Ленин возвращались в одном купе «пломбированного вагона».

В 1919 году Арманд в составе дипломатической миссии отправилась во Францию для помощи русским солдатам, брошенным Временным правительством на произвол судьбы после Февральской революции. В 1920-м была организатором и руководителем 1-й Международной женской коммунистической конференции. Она работала над пьесой «Деникинцы», но закончить не успела — умерла от холеры, которой, предположительно, заразилась по дороге из кисловодского санатория в Москву, во время остановки на станции «Беслан».

Похоронили ее в Кремлевской стене. Это, конечно же, нарушало установленный большевиками протокол. Но как написала в своей книге «Кремлевские жены» Лариса Васильева, это единственное, что мог сделать Ленин для возлюбленной.

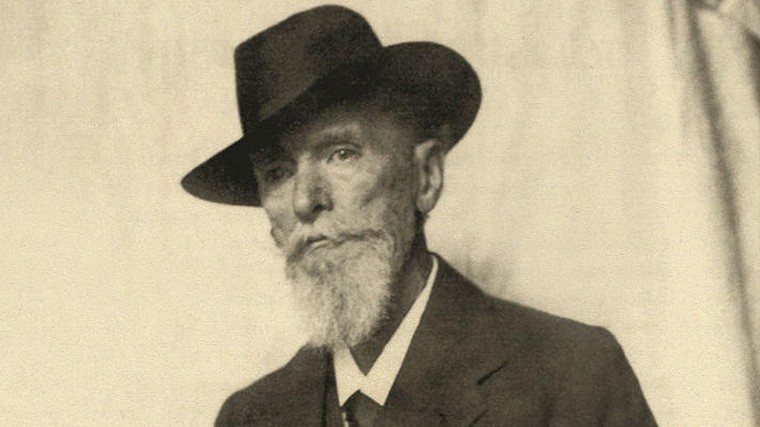

1920 год. Умер Карл Фаберже, величайший русский ювелир немецкого происхождения и мастер декоративно-прикладного искусства, автор знаменитых пасхальных яиц

Его отец, Густав Фаберже, происходил из рода гугенотов, вынужденных покинуть Францию из-за религиозных преследований. В 1842 году Густав обосновался в России и открыл собственную ювелирную мастерскую, которая вскоре получила широкую известность. Карл унаследовал семейный бизнес и поднял его на небывалую высоту, став придворным ювелиром российских императоров, начиная с Александра III, и заслужив особое покровительство Николая II.

Наиболее знаменитыми творениями Фаберже стали его пасхальные яйца —изделия из золота, украшенные драгоценными камнями и содержащие миниатюрные сюрпризы. Их создание стало символом роскоши и художественного мастерства, они до сих пор считаются бесценными сокровищами русской культуры.

После волны революций и падения императорского двора 72-летний Фаберже был вынужден покинуть Россию. В сентябре 1918 года, опасаясь ареста, он нелегально выехал из Петрограда под видом курьера одного из иностранных посольств. Его фабрики и магазины в Петрограде, Москве и Одессе были национализированы.

На чужбине Фаберже прожил недолго. Проскитавшись два года по городам Европы, он скончался в швейцарской Лозанне. Утром 24 сентября 1920 года выкурил полсигары и затих навсегда.

Сегодня наследие Фаберже живет в музеях и частных коллекциях по всему миру и продолжает вдохновлять ювелиров.

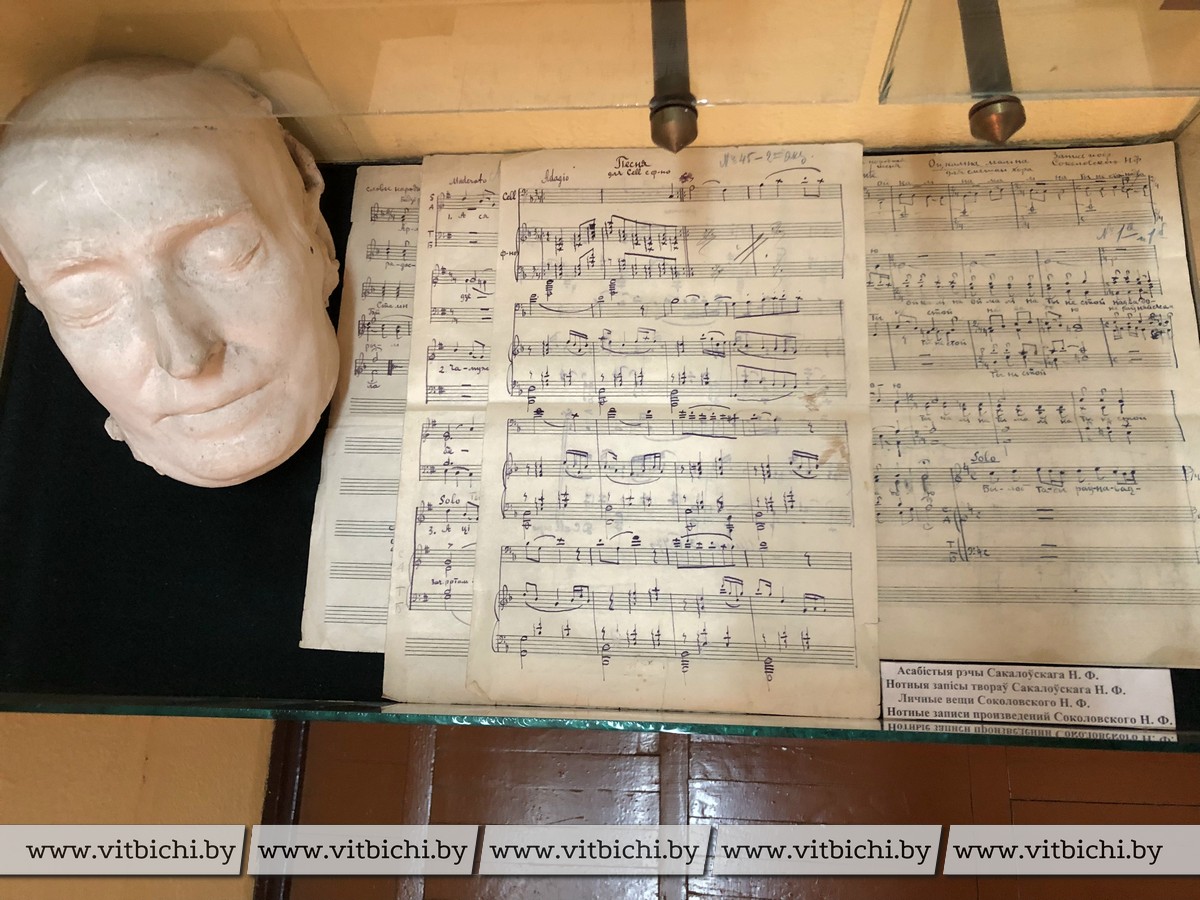

1955 год. Президиум Верховного Совета БССР утвердил текст и музыку Государственного гимна Белорусской ССР

Фото vitbichi.by

17 сентября 1955 года ЦК КПБ принял постановление «О Государственном гимне Белорусской ССР», а спустя неделю, 24 сентября, Президиум Верховного Совета республики утвердил его текст и музыку. С 1 октября по республиканскому радио впервые в этом качестве зазвучала песня Нестора Соколовского на стихи Михаила Климковича «Мы, белорусы».

Песня «Мы, белорусы» родилась еще в 1944 году, и уже тогда покорила сердца людей. Многие коллективы художественной самодеятельности включали ее в свои репертуары. Песня как-то сразу стала народной, созвучной каждому. Покоряли ее величественность и духовное наполнение.

Когда в послевоенные годы в республике встал вопрос о выборе Государственного гимна, композитор Соколовский подал заявку на участие в конкурсе именно с этой песней. Однако понадобилось одиннадцать лет, прежде чем она была принята правительственной комиссией как музыкально-поэтический государственный атрибут. До этого значимого события авторы произведения не дожили: Соколовский умер в 1950 году, Климкович — в 1954-м.

После распада СССР и обретения Республикой Беларусь независимости гимн «Мы, белорусы» исполнялся в официальных церемониях без слов. А в 2002 году текст Климковича был переработан белорусским поэтом Владимиром Каризной с учетом новых реалий и принят в качестве Государственного гимна Республики Беларусь.

Кстати, Беларусь является одним из трех бывших советских государств, наряду с Таджикистаном и Узбекистаном, которые используют для современного гимна музыку своего советского гимна. Остальные утвердили в этом качестве другие мелодии, включая Россию, которая с декабря 2000 года использует для своего гимна мелодию гимна СССР.

2000 год. В Минске вблизи костела Святых Симеона и Елены, известного в народе как Красный костел, торжественно открыли памятный знак «Колокол Нагасаки»

Этот колокол является точной копией знаменитого колокола «Ангел» из католического собора Ураками, одного из немногих зданий, чудом уцелевших после атомной бомбардировки Нагасаки 9 августа 1945 года.

Оригинальный «Ангел» стал символом памяти и надежды для Нагасаки. Минский двойник колокола, переданный белорусскому народу католической епархией Нагасаки, создан не просто как мемориал Второй мировой войны, но и как напоминание о современном техногенном бедствии, серьезно затронувшем Беларусь, — Чернобыльской катастрофе 1986 года.

В основании памятного знака заложены капсулы с землей из нескольких особо значимых мест: Иерусалима, японских городов Хиросимы, Нагасаки, Фукусимы и из районов, пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Такая символика подчеркивает связующую тему страдания мира от ядерных катастроф и важность памяти и предупреждения новых трагедий.

«Пусть этот памятник символизирует нашу солидарность с Беларусью и то, что наши народы связывают не только экономические и культурные, но и духовные связи», — сказал настоятель собора Ураками Сиёти Мимура на открытии памятника.

Инициатива установки «Колокола Нагасаки» — совместный проект белорусских и японских католических общин, призванный укрепить международное сотрудничество и подчеркнуть гуманитарные уроки истории XX века. Место возле Красного костела выбрано не случайно — это одно из архитектурных украшений Минска и центр католической общины, где память о трагедиях и надежда на будущее тесно переплетаются.