Лев Яшин — герой соцтруда, первые космонавты, начало «фабрики грез». Этот день в истории: 7 марта

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 7 марта в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1755 год. В Петербурге поставлена первая русская опера — «Цефал и Прокрис»

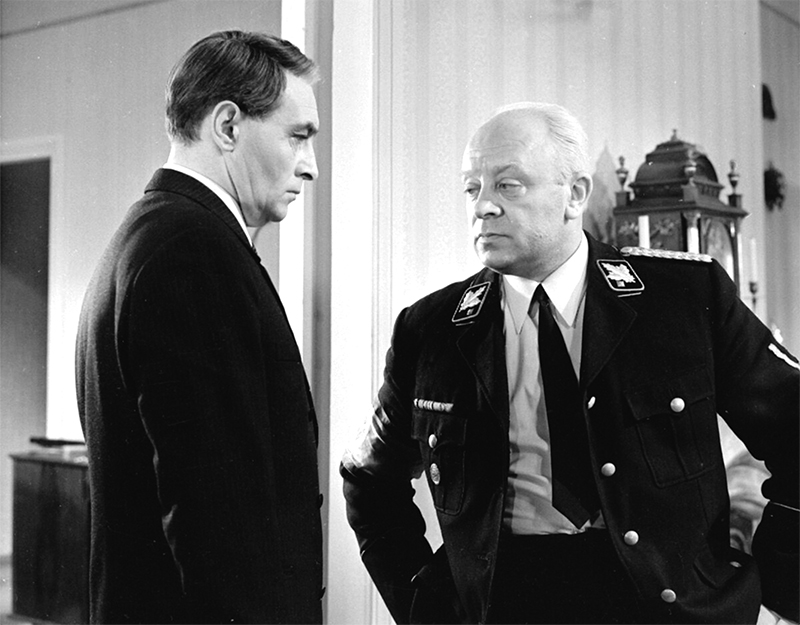

Предполагаемый эскиз декорации к опере «Цефал и Прокрис» / из коллекции Государственного Эрмитажа

Впервые опера исполнялась на русском языке. Автором либретто был первый профессиональный русский литератор Александр Сумароков.

Опера в России появилась в 30-е годы XVIII века, в период правления Анны Иоанновны. Но существовала она исключительно в подражательном варианте. То есть это были либо выписанные из-за границы артисты, либо местные (вплоть до крепостных актеров и певчих придворной капеллы), которые просто исполняли существовавшие на тот момент европейские оперы. В лучшем случае их переводили на русский язык. Ничего самостоятельного в России в тот период не создавали.

В 1735 г. Анна Иоанновна выписала из Италии труппу во главе с композитором Франческо Арайей, который мог похвастать постановками своих опер при дворе тосканского герцога и в Риме. Однако первой русской оперы «Цефал и Прокрис» пришлось ждать 20 лет, и поставили ее уже при Елизавете Петровне.

Автор музыки итальянец Арайя. А вот либретто, основанное на «Метаморфозах» Овидия, написал Александр Сумароков, один из будущих «отцов русского театра». Его поэтический язык представлял собой переходный этап от барочного нагромождения образов и звуков к сентиментальной простоте «чувствительного» стиля.

Премьера первой оперы, написанной и исполнявшейся на русском языке, состоялась 7 марта (27 февраля по старому стилю) 1755 г. во временном деревянном театре на Царицыном лугу (ныне — Марсово поле) в Санкт-Петербурге. Сольные партии, которые в опере-сериа в то время традиционно отводили певцам-кастратам, в опере «Цефал и Прокрис» доверили юным певцам из придворной капеллы, старшему из которых было 14 лет. Исполнительнице главной роли Елизавете Белоградской было 16 лет. Дочь одного из придворных певцов, она считается первой профессиональной певицей в истории русской оперы.

Постановку хорошо встретила публикой. Помимо неплохих декораций, имелись даже небольшие спецэффекты. Например, актеров при помощи специальных тросов поднимали в воздух, когда это требовалось по сюжету. Декорации для постановки делал итальянский художник Джузеппе Валериани, которого Арайя зазвал в Петербург во время одной из поездок.

Арайя за эту постановку получил 500 рублей и соболью шубу от императрицы, а Сумарокова назначили руководить первым публичным театром в Российской империи, который открылся через год с небольшим.

После этого опера отошла слегка в тень театра, который начал активно развиваться в 50-60-е гг. Своего максимального расцвета русская опера достигла значительно позже, в конце XIX века, усилиями Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова и других великих композиторов.

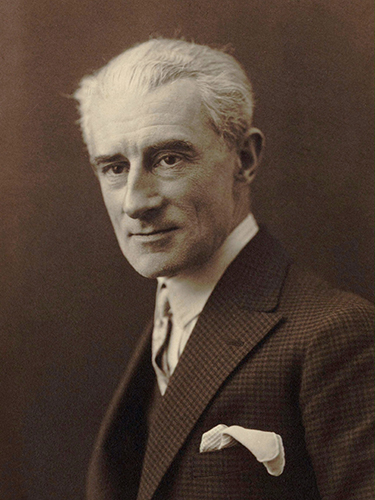

1875 год. Родился выдающийся французский композитор Морис Равель

Музыкальные способности у Равеля стали проявляться довольно рано. У мальчика был абсолютный слух, и он выучил ноты первее, чем азбуку.

Как-то раз, находясь с родителями в гостях, где по обычаям той поры не обошлось без музицирования, маленький Морис решительно вступил в спор со взрослыми: он утверждал, что нота, которую все принимали за «фа-диез», на самом деле чистое «фа».

— Посмотри на клавиатуру, Морис, ты же видишь — это черная клавиша, а стало быть, это «фа-диез», — уговаривал отец.

— Значит, ее нужно перекрасить известкой в белый цвет, — не сдавался малыш, — это «фа» чистое.

Позднее, когда хозяева проверили строй инструмента, оказалось, что рояль действительно был настроен на полтона ниже.

Таким он был и в жизни, и в творчестве — бескомпромиссным, непреклонным, неординарным…

После Первой мировой, во время которой он добровольцем вступил в действующую армию, Равель проникся драматизмом событий военного времени. Погибшим друзьям он посвятил фортепианную сюиту «Гробница Куперена», а по просьбе австрийского пианиста Витгенштейна, потерявшего на фронте правую руку, сочинил фортепианный концерт для левой руки.

Равель оставил миру множество замечательных произведений, их исполняют музыканты всех стран мира, но есть среди них одно, которое знают даже люди, далекие от классической музыки. Даже те, кому, возможно, ничего не говорит имя самого автора. И это, конечно, «Болеро» — настоящий симфонический шлягер ХХ века.

1910 год. В США выходит фильм Дэвида Уорка Гриффита «В старой Калифорнии», с которого начинается Голливуд

Сама по себе эта короткометражная черно-белая немая лента ничем не примечательна по сравнению с другими работами мастера, но именно она положила начало развитию центра киноиндустрии США. Выбирая подходящую локацию для съемок истории испанской девушки на фоне правления испанцев и мексиканцев в Калифорнии, режиссера остановил свой взгляд на маленькой уютной деревеньке Голливуд. Устойчивая солнечная погода, тихоокеанское побережье, цитрусовые рощи, луга и пальмы — то, что надо! Впервые в этих живописных местах прозвучало сакраментальное: «Свет! Камера! Мотор!»

В начале ХХ века центром киноиндустрии был, конечно же, Нью-Йорк. Однако Гриффиту настолько понравилась разница между снежным Нью-Йорком и круглогодично солнечной Калифорнией, что уже в 1911 г. ему удалось убедить руководство кинокомпании перенести студии из Манхэттена в Голливуд. А после успеха мелодраматического вестерна Сесиля де Милля «Муж индианки» — первой полнометражной картины, снятой на территории нынешней «фабрики грез», — фильммейкеры один за другим потянулись в Лос-Анджелес. Уже к концу десятилетия большинство американских киностудий оказались сосредоточены в Голливуде. Тихая деревенька навсегда распрощалась со спокойной жизнью.

1960 год. В СССР сформирован первый отряд космонавтов

Вскоре после запусков первых искусственных спутников Земли, летательных аппаратов с живыми существами стало очевидно, что в СССР созданы все необходимые научно-технические предпосылки для полета человека в космос. В мае 1959 г. вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О подготовке человека к космическим полетам». Критерии отбора: возраст до 35 лет, рост не более 175 см, вес — до 75 кг, отличное здоровье. В августе 1959 г. по авиачастям направили группы врачей (по два человека) Института авиационной медицины, которые начали «бумажную» часть отбора — просмотр медицинских книжек летчиков. Всего просмотрели медицинские книжки 3,5 тыс. человек. По медицинским показателям, служебным характеристикам и по соответствию критериям отбора для собеседования пригласили всего 347 человек.

Одним из основных принципов, которым руководствовались комиссии, являлся принцип строгой добровольности. На собеседовании, по воспоминаниям космонавтов, многим задавали ставший знаменитым вопрос: «На новой технике полетать хотите?» Несмотря на то что цель отбора знали только командиры дивизий, почти все догадывались, о какой технике идет речь. Но открыто об этом не говорили, кандидатам даже не разрешали разглашать сам факт собеседования.

Согласившихся кандидатов ждал первый этап медицинского обследования, который проводили обычно в гарнизонном госпитале. Следующий этап отбора начался в октябре 1959 г. Кандидатов вызывали в Москву, на стационарное обследование в Научно-исследовательском авиационном госпитале. Здесь кроме всевозможных анализов и осмотров кандидатов подвергали так называемым «нагрузочным пробам» — выдерживали в барокамере, крутили на центрифуге, проверяли устойчивость организма к гипоксии и перегрузкам. К февралю 1960 г. этап психофизиологического обследования успешно прошли лишь 29 военных летчиков, из них в итоге отобрали 20.

Седьмого марта 1960 г. в первый отряд космонавтов в СССР были зачислены 12 человек: Иван Аникеев, Валерий Быковский, Борис Волынов, Юрий Гагарин, Виктор Горбатко, Владимир Комаров, Алексей Леонов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович, Герман Титов и Георгий Шонин. Позднее к ним присоединились Евгений Хрунов, Дмитрий Заикин, Валентин Филатьев, Павел Беляев, Марс Рафиков, Валентин Бондаренко, Валентин Варламов и Анатолий Карташов.

Первый космический полет 12 апреля 1961 г. совершил Юрий Гагарин, его дублером был Герман Титов, а запасным космонавтом — Григорий Нелюбов.

1990 год. Президент СССР Михаил Горбачёв подписывает указ о присвоении звания Героя Социалистического Труда Льву Яшину

Трудно найти спортсмена, более достойного этого высокого звания. Яшин — лучший вратарь советского и мирового футбола за все годы. Единственный голкипер и единственный в мире футболист, награжденный специальным призом еженедельника «Франс-футбол» — «Золотым мячом». Пожалуй, ни один страж ворот не пользуется такой популярностью.

Лев Иванович получил высокую награду за несколько дней до смерти — 20 марта его не стало.

В музее на последнем этаже офисного здания «Динамо», что у Центрального стадиона имени Льва Яшина, можно найти множество артефактов, связанных с именем легендарного футболиста. О каждом из них можно написать отдельный материал, если не книгу. Но взгляд сразу выхватывает главное — огромное количество наград, украсивших ленту на офицерском кителе. Все они яшинские, заслуженные, трудовые.

Фото Федора Успенского, «Спорт-Экспресс»

Помимо Золотой медали «Серп и Молот» — знака, вручаемого в СССР Герою Социалистического Труда вместе с орденом Ленина, — на яшинском кителе два ордена Ленина и столько же орденов Трудового Красного Знамени. Пять чемпионских медалей за победы в чемпионатах СССР по футболу 1954, 1955, 1957, 1959 и 1963 гг. Кроме них — внешне непримечательные, но очень ценные медали — победителя чемпионата Европы — 1960 и серебряного призера этого же турнира 1964 г. Современные российские футболисты о таких достижениях могут только мечтать… Здесь же знаки мастера спорта международного класса и заслуженного мастера спорта, обладателя Кубка, победителя Спартакиады, знак «Заслуженный работник МВД» (динамовские футболисты в советское время относились к этому ведомству, а, к слову, хоккеисты «Динамо» числились в другой организации — КГБ).

Среди этих и множества других наград легко затеряться медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», которую заслужил 16-летний Лев в трагическое для страны время. Но говорят, именно ей он больше всего гордился. Если слово «гордость» применимо к весьма скромному человеку, которого знал весь мир.

Читайте также:

- Как Брежнев встречал д’Эстена, и кто был королем британских чартов. Этот день в истории: 14 октября

- Кто был первым кутюрье, и почему Афоню сыграл Куравлёв, а не Высоцкий. Этот день в истории: 13 октября

- «Величайшая женщина ХХ века», секреты долгожителя Ефимова и дело «Кукол». Этот день в истории: 11 октября