Мемуары Хрущёва, ВИА «Лейся, песня» и премьера «Гостьи из будущего». Этот день в истории: 25 марта

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 25 марта в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

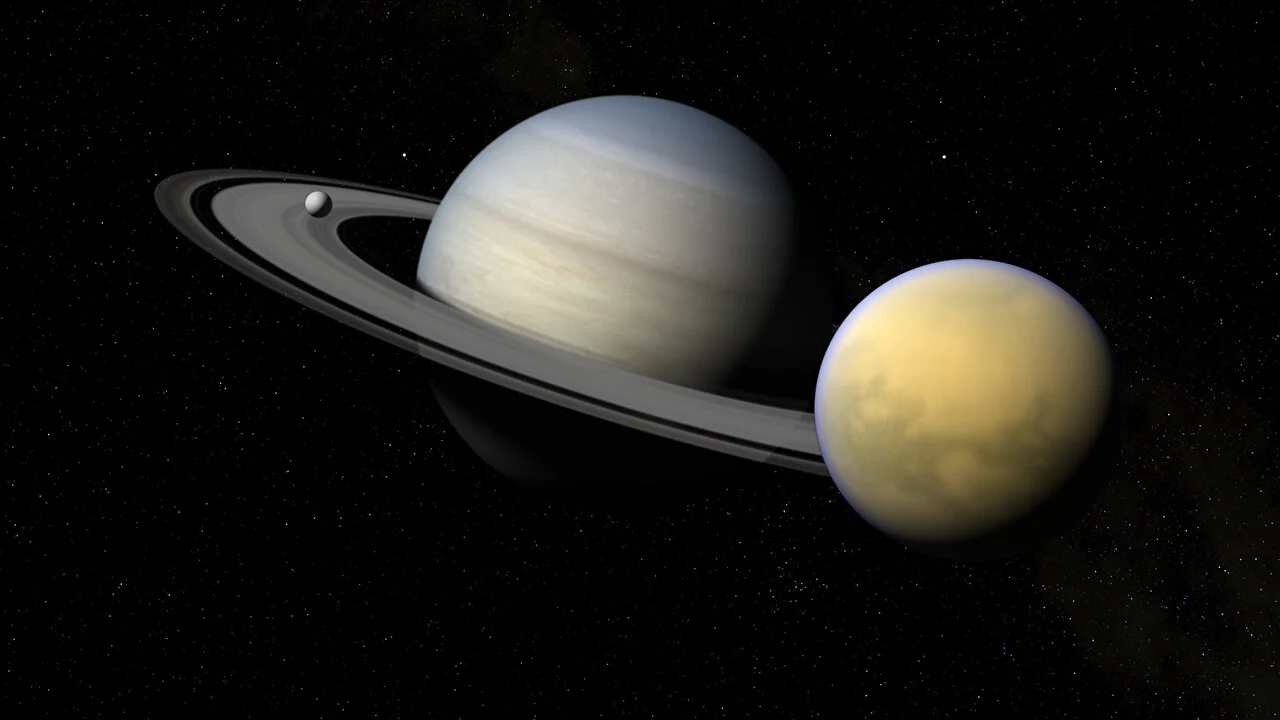

1655 год. Нидерландский астроном и математик Христиан Гюйгенс открывает Титан — крупнейший спутник Сатурна и второй по величине спутник в Солнечной системе

Вдохновленный примером Галилея, Гюйгенс вместе со своим братом Константином создал телескоп, имевший апертуру 57 мм и кратность увеличения более 50 раз.

С помощью этого телескопа Гюйгенс наблюдал за планетами Солнечной системы — Марсом, Венерой, Юпитером и Сатурном. У последнего ученый заметил яркое тело, которое совершало полный оборот вокруг планеты за 16 дней. После четырех оборотов, в июне 1655 г., когда кольца Сатурна имели низкий наклон относительно Земли и не мешали наблюдению, Гюйгенс окончательно удостоверился, что обнаружил спутник Сатурна.

Открытие Титана Гюйгенсом расширило понимание человечеством Солнечной системы и проложило путь для будущих исследований космоса.

Титан примечателен своей плотной атмосферой, уникальной среди лун Солнечной системы, и поверхностью, на которой находятся озера жидкого метана и этана. Своими обширными морями и умеренными горными системами Титан как никакое другое тело Солнечной системы похож на Землю. Несмотря на низкую температуру у поверхности (минус 170–180 °C), Титан сопоставляется с Землей на ранних стадиях развития, и нельзя исключать, что на спутнике возможно существование простейших форм жизни, в частности, в подземных водоемах, где условия могут быть гораздо комфортнее, чем на поверхности.

1925 год. Родился Александр Чекалин, юный партизан-разведчик, Герой Советского Союза (посмертно)

Отец мальчика был охотником, мама — председателем колхоза. «Ничего, кроме радости, я от него не видела. Был он спокойный, здоровенький ребенок. Я не замечала, как он вырастал. Бедовый, горячий, а дурного слова никому не скажет. Всем помогал», — так вспоминала о Саше в рассказе «Мой сын» Надежда Чекалина.

Стрелять он научился в пять лет, сопровождая отца на охоте, в пятнадцать уже с гордостью носил значки «Ворошиловский стрелок», ПВХО (Осовиахим) и ГТО. В школе участвовал в различных театральных постановках, красиво читал стихи, играл на мандолине, увлекался фотографией, великолепно разбирался в физике, умел чинить испорченные приборы и гордился собственноручно собранным приемником.

В октябре 1941 г. его родная Тульская область была частично захвачена врагом. Чекалин вступил в истребительный батальон, который принял бой с наступающими немецкими частями. Немцы прорвались вперед, и Саша оказался в тылу врага. Юноша самостоятельно добрался до партизанского отряда, состоявшего из местных жителей.

Первое время отряд испытывал острую нехватку вооружения и боеприпасов. Чекалин смог проникнуть в расположение немецкой части, добыл 6 винтовок, 10 гранат и 500 патронов и все это доставил партизанам.

Саша очень быстро освоился в отряде, он был единственным радиотехником и отвечал за связь с центром. Часто ходил в местные деревни в разведку. Парнишка специально надевал на себя потрепанную одежду и кепку: немцы принимали его за бродягу, а Саша искоса смотрел из-под козырька, все запоминал и добывал важные сведения о дислокации и численности немецких частей, их вооружении и маршрутах передвижения. На равных с другими членами отряда юный партизан-разведчик участвовал в засадах, минировал дороги, пускал под откос эшелоны.

К сожалению, боевой путь юного партизана оказался недолгим. В начале ноября 1941 г. Саша сильно простудился и был отправлен комиссаром отряда Макеевым в деревню подлечиться. В деревне стало известно, что его разыскивают немцы, и он был вынужден перебраться в свое родное село Песковатское. Но и здесь нашелся предатель: староста Авдюхин сообщил в военную комендатуру о местонахождении партизана. Дом был окружен, и юноша принял неравный бой. Когда кончились патроны, Чекалин бросил гранату, но она не взорвалась. Он был схвачен и доставлен в комендатуру.

Несколько дней гитлеровские палачи допрашивали его, применяя самые зверские пытки. Но 16-летний сельский парень ничего не сказал ни об отряде, ни о его командирах.

6 ноября 1941 г., накануне годовщины Октябрьской революции, на площади города Лихвина немцы на глазах местного населения повесили юного партизана. Держался Саша очень мужественно.

«Когда он шел на казнь, фашистские сволочи штыками кололи ему ноги — полные валенки крови были у моего Шуры, — рассказывала о последних минутах жизни сына его мать. — Они велели ему написать на фанерной дощечке: «Такой конец ждет всех партизан». А он взял карандаш и написал крупными буквами во всю фанеру: «Сотрем с лица земли фашистскую гадину!» — и бросил дощечку в народ <…> А когда его подвели к виселице, он звонким голосом воскликнул: «Эх, гады! Всех нас не перевешаете! Нас много!» Тут они накинули ему на шею петлю. Тогда Шура запел «Интернационал».

В апреле 1942 г., когда в эти края пришла Красная армия, староста-предатель был расстрелян на окраине Лихвина. В 1944 г. Лихвин был переименован в Чекалин. В родном селе героя Песковатском в доме, где он родился, открыт дом-музей Александра Чекалина, установлен мемориал.

О подвиге «отважного сына своего Отечества» писали и в «Правде», и в «Известиях», и в «Комсомольской правде». А 5 февраля 1942 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Саше Чекалину посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

1970 год. Юрий Андропов предлагает ЦК КПСС принять меры, позволяющие контролировать работу Хрущёва над воспоминаниями

К тому времени пенсионер союзного значения Никита Хрущёв уже года три как работал над мемуарами. В них бывший советский лидер вовсе не собирался предаваться ностальгии о своем босоногом детстве или рассказывать о великих завоеваниях социализма, а вознамерился объяснить, что и, главное, почему у него не получилось в период пребывания у власти, который закончился скандальной отставкой в октябре 1964 г. Естественно, появления таких мемуаров кремлевское руководство допустить не могло. За Хрущёвым присматривали.

А тот возмущался: «Мерзавцы! В нарушение Конституции утыкали всю дачу подслушивающими устройствами. Сортир — и тот не забыли. Тратите народные деньги на то, чтобы пердеж подслушивать».

Чтобы материалы хрущевских воспоминаний (пленки, распечатки и т. п.) не попали в руки КГБ, сын Никиты Сергеевича взялся найти человека, который поможет переправить их за границу.

25 марта 1970 г. председатель КГБ Андропов в специальной записке под грифом «особой важности» докладывал в Политбюро ЦК КПСС следующее:

«В последнее время Н. С. Хрущёв активизировал работу по подготовке воспоминаний о том периоде своей жизни, когда он занимал ответственные партийные и государственные посты. В продиктованных воспоминаниях подробно излагаются сведения, составляющие исключительно партийную и государственную тайну по таким определяющим вопросам, как обороноспособность Советского государства, развитие промышленности, сельского хозяйства, экономики в целом, научно-технические достижения, работа органов госбезопасности, внешняя политика, взаимоотношения между КПСС и братскими партиями социалистических и капиталистических стран и другие. Раскрывается практика обсуждения вопросов на закрытых заседаниях Политбюро ЦК КПСС <…> При таком положении крайне необходимо принять срочные меры оперативного порядка, которые позволяли бы контролировать работу Н. С. Хрущёва над воспоминаниями и предупредить вполне вероятную утечку партийных и государственных секретов за границу».

10 ноября 1970 г. Хрущёв был вызван в Комитет партийного контроля, где имел неприятный разговор с его председателем Арвидом Пельше по поводу своих мемуаров. Пельше сообщил, что 6 ноября в Нью-Йорке представители американского журнально-издательского концерна «Тайм» официально объявили о том, что они располагают «воспоминаниями Никиты Сергеевича Хрущёва», которые будут вначале опубликованы в журнале «Лайф», а затем выйдут отдельной книгой. Пельше напомнил Хрущёву, что он уже был предупрежден об ответственности за утечку материалов и теперь должен взять на себя всю вину за случившееся. В ответ Хрущёв обвинил руководителей партии в провокации против него. Он кричал: «Пожалуйста, арестуйте меня! Расстреляйте! Мне жизнь надоела! Я узнал сегодня о смерти де Голля. Я завидую ему! Я был честным партийным человеком! Я готов на крест! Берите гвозди и молоток!»

Однако сколько Хрущёв не противился, в итоге вынужден был подписать заявление, текст которого, вероятно, был заранее подготовлен в ЦК:

«Как видно из сообщений печати Соединенных Штатов Америки и некоторых других капиталистических стран, в настоящее время готовятся к публикации так называемые мемуары или воспоминания Н. С. Хрущёва. Это — фабрикация, и я возмущен ею. Никаких мемуаров или материалов мемуарного характера я никогда никому не передавал. Поэтому я заявляю, что все это является фальшивкой. В такой лжи уже неоднократно уличалась продажная буржуазная печать. 10.11.1970. Н. Хрущёв».

На голубом глазу Никита Сергеевич заявлял, что он лично ничего не передавал издательствам, прекрасно зная, что мемуары уже нелегально переправлены за рубеж его пособниками и родственниками.

Тем не менее разговор с Пельше и публикацию своего заявления в «Правде» Хрущёв переживал тяжело — у него случился инфаркт, и он провел в больнице время почти до Нового года.

Впрочем, ничто из происходящего в СССР уже не могло остановить публикации мемуаров за рубежом, и в январе 1971 г. на Западе вышел огромный том «Хрущёв вспоминает».

1975 год. Телевизионный дебют вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня»

Мало кому известный коллектив из Кемерово тогда показали в передаче «Песня далекая и близкая» на первой программе Центрального телевидения. Даже те, кто не смотрел передачу сначала, с 19 часов, зацепили ее «хвост». Дело в том, что многие в тот вечер ждали премьеру мини-сериала «Трудные этажи» с Олегом Ефремовым в главной роли, который начинался в 19:55, а потому заранее включили телевизоры. Фильм, несмотря на звездный состав актеров, вскоре забылся, а вот ВИА «Лейся, песня» суждено было обрести всесоюзную славу.

Коллектив быстро обрел популярность благодаря ярким хитам «Где же ты была», «Прощай», «Песенка про сапожника», «Кто тебе сказал» и другим.

В 1976 г. коллектив возглавил Михаил Шуфутинский, при нем ансамбль прославился на весь Союз и стал лауреатом ряда конкурсов. В 1978 г. с песней «Родная земля», созданной композитором Вячеславом Добрыниным и поэтом Леонидом Дербенёвым, ансамбль победил на Всероссийском вокальном конкурсе «Сочи-78». Уже потом этот хит вошел в репертуар Льва Лещенко.

Ведущими солистами ВИА «Лейся, песня» в разные годы были Владислав Андрианов, Игорь Иванов, Владимир Ефименко, Николай Расторгуев (будущий солист «Любэ») и Валерий Кипелов (будущий солист «Арии»).

С командой музыкантов и вокалистов сотрудничали талантливые композиторы того времени — Вячеслав Добрынин, Давид Тухманов и другие. За десять лет концертной деятельности ВИА «Лейся, песня» фирма «Мелодия» выпустила более 3 млн пластинок с их песнями.

В 1985 г. коллектив прекратил официальную деятельность. По одной из версий, это произошло из-за того, что ансамбль не подготовил для худсовета новую программу, как того требовал приказ Минкульта, направленный на повышение идейно-художественного уровня репертуаров ВИА.

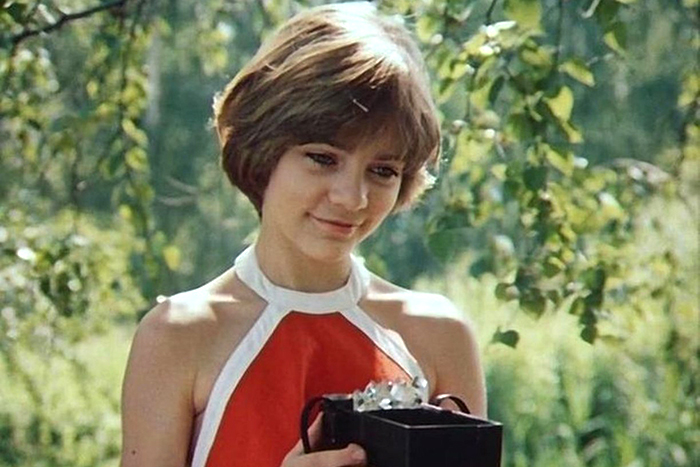

1985 год. По Центральному телевидению начинается премьерный показ пятисерийного телефильма «Гостья из будущего»

Это были дни весенних каникул, и советская детвора, не избалованная кинофантастикой, прильнула к экранам. Кинолента Павла Арсенова, снятая по мотивам повести Кира Булычёва «Сто лет тому вперед», сразу обрела культовый статус среди советских школьников.

Фильм расширил кругозор юных зрителей и вдохновил их обратить внимание на научно-фантастическую литературу. Вызвал интерес к компьютерам, космическим полетам и другим передовым отраслям науки и техники.

Лента затрагивала темы дружбы, предательства, справедливости и ответственности и помогала подросткам формировать свою собственную идентичность и понимание мира. Молодежь ассоциировала себя с главной героиней Алисой Селезнёвой и ее стремлением преодолевать трудности и сохранять верность своим ценностям.

«Гостья из будущего» повлияла даже на модные тенденции и стиль молодежи. Появление Алисы в космическом костюме, синих лосинах и космических сапогах стало модным трендом среди подростков.

Любопытно, что влияние фильма не ограничилось советскими 1980-ми. Даже наоборот, чем дальше от 1985-го, тем более настойчивым и разнообразным кажется присутствие «Гостьи из будущего» в нашей жизни. Это и название модной в 2000-е поп-группы «Гости из будущего», и выходивший в 2010-х мультфильм «Алиса знает, что делать», и возросшая в последние 15 лет популярность имени «Алиса» (люди, смотревшие «Гостью из будущего» в детстве, называют собственных дочерей в честь любимой героини, и, по всей вероятности, они же выбрали это имя для умной колонки «Алиса»).

Видимо, на волне неутихающего интереса к теме спустя 40 лет после удивительных событий, произошедших с Колей и Алисой в московской школе № 20, на экраны вышла новая киноверсия повести Булычёва — фильм «Сто лет тому вперед» (2024). Режиссер Александр Андрющенко предложил зрителям полную перезагрузку «Гостьи из будущего» с действием, перенесенным в наши дни, визуальными эффектами и с розовыми волосами новой Алисы — Дарьи Верещагиной.

Читайте также:

- Песни Блантера, косыгинская реформа и телеграммы 1935 года. Этот день в истории: 27 сентября

- Терракотовая армия Китая, Год Африки и победа Испании на ЧМ по футболу. Этот день в истории: 11 июля

- Кто из большевиков ввел моду на кожанки, и каким генсеком был бы Патоличев. Этот день в истории: 3 июня

Смотрите также: