Местный Дали и скульптор, который хотел уйти в монастырь. Все, что вы не знали о богемном Минске

Почему архитектор и скульптор Ярослав Тышинский щеголял по Минску в голубом бархатном костюме, и чем привлекало в начале ХХ века артистическое «Гранд Кафе Селект». Благодаря кому еще белорусскую столицу можно еще назвать богемной. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказала ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь Надежда Усова.

Эксцентричные самородки

— Есть каноническое определение богемы: это артистический круг художников и представителей других творческих профессий, которые нерегулярно зарабатывают, ведут необычный образ жизни, выглядят эксцентрично и порой даже экзотично. Они выделяются на фоне жителей города, привлекают всеобщее внимание. В Минске таких людей жило немало. Правда, мы, исследователи, еще не всех чудаков-художников знаем! — улыбается ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь Н. Усова.

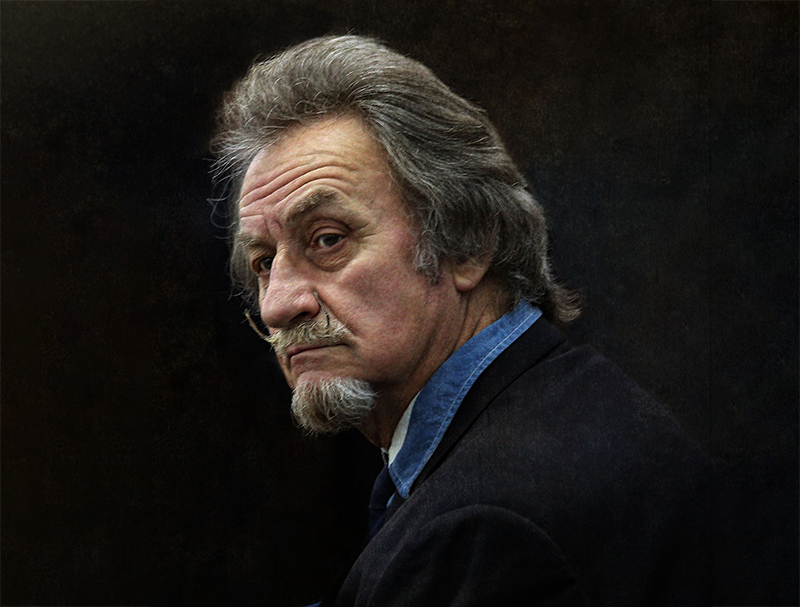

О творческих личностях, выделявшихся своей внешностью, писали в газетах, с ними фотографировались на улицах. К примеру, белорусский художник-сюрреалист Георгий Скрипниченко даже в магазин наряжался особенным образом: выходил с бабочкой, тростью и закрученными усами, как у испанского живописца Сальвадора Дали.

Георгий Скрипниченко

— Безусловно, стоит упомянуть ведущую «Музыкального салона» Элеонору Езерскую. По воспоминаниям племянницы, теледива одевалась настолько эпатажно и необычно, что даже в Париже люди останавливались и аплодировали ей за внешний образ, подачу себя. Такой же экстраординарной была и жизнь Элеоноры Езерской: она ходила на эфиры с любимым котом, не стеснялась в выражениях и критике, — говорит сотрудница музея. — Художник Александр Кищенко изобразил телеведущую вместе с любимым псом, а известный режиссер Сергей Параджанов при встрече набросал ее портрет фломастерами, губной помадой с блестками…

Элеонора Езерская

Завсегдатаи вернисажей давно обратили внимание на колоритного бородатого мужчину в сером костюме и с клетчатым пакетом на плече. Это Николай Прудников. Были предположения, что мужчина бездомный. Однако в одном интервью он развеял мифы, созданные минчанами, и признался: жилье есть, по образованию — архитектор. В школьные годы научился играть на фортепиано и теперь во время летнего музыкально-туристического сезона радует слушателей прекрасной игрой на этом инструменте. Талантливый горожанин также занимается переводом художественной литературы с японского. Самородок!

Надежда Усова поделилась историями о богемных жителях Минска начала ХХ века — об архитекторе, скульпторе, художнике Ярославе Тышинском и о художнице-любительнице Пальмире Мрачковской, материал о которой будет опубликован в одном из следующих номеров «Вечерки».

Термин «богема» возник во Франции в первой половине XIX века. Популярность он приобрел после выхода романа писателя Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы». В произведении рассказывается о четырех представителях парижской творческой интеллигенции: поэте, композиторе, художнике и философе.

Зарыл мрамор в землю

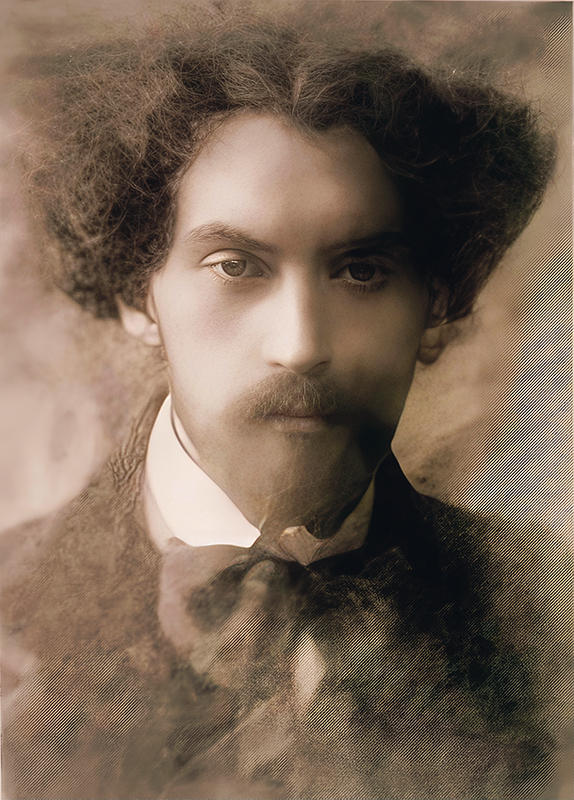

Ярослав Тышинский

— Ярослав Тышинский учился во Львове, в Кракове, а затем несколько месяцев в известной Академии Жюлиана в Париже. Учебу оплачивал отец, а когда тот умер, Ярослав уехал из французской столицы и поступил в бродячую труппу комедиантов. Был актером и даже хотел уйти в монастырь… Как видим, личность многогранная! — рассказывает Н. Усова.

Как Тышинский оказался в Минске? Его пригласил однокашник — архитектор Оттон Краснопольский, подаривший нам одно из самых запоминающихся зданий белорусской столицы, расположенное на углу современных улиц Кирова, 11, и Володарского, 26, — дом Ядвиги Костровицкой. Краснопольский искал человека с хорошим образованием, умеющего работать в новой стилистике — модерне (художественном стиле рубежа XIX–ХХ веков, для которого характерны асимметрия фасадов, разноуровневость, флористическая лепнина, растительные мотивы. — Прим. авт.).

— Работы было много — 100-тысячный Минск активно строился. Ярослав Тышинский согласился на переезд, тем более что Оттон Краснопольский предоставил ему свои единственную в городе профессиональную мастерскую и квартиру на Захарьевской, — продолжает собеседница.

Тышинский быстро влился в художественную жизнь города. Он в совершенстве владел французским и немецким, и быстро стал своим среди местного дворянства и буржуазии.

— На лето помещики приглашали его к себе в усадьбы, где он писал пейзажи, собирал местный фольклор и давал уроки акварельной живописи детям дворян и местной шляхты — Ваньковичам, Яницким, Чапским, Прушинским, Журавским, — говорит Н. Усова.

Таким образом о нем узнало немало обеспеченных семей, желавших запечатлеть образы своих дочерей в мраморе. Ваятель создал целую серию женских портретов в духе своего любимого скульптора Огюста Родена.

— Во время эвакуации в период Первой мировой войны Тышинский как гражданин Австро-Венгрии должен был под угрозой ареста за три дня уехать в Оренбург. По легенде, все свои творения из-за отсутствия времени он закопал в землю на территории поместья Петра Ваньковича в Слепянке, которое находилось на окраине города, — отмечает сотрудница музея.

Единственное произведение, восстановленное по снимкам авторства Тышинского — «Деметра с детьми». Сегодня его можно увидеть на фасаде здания Министерства внутренних дел.

Парижская штучка

Сотрудница музея протягивает мне небольшую книгу с портретом Ярослава Тышинского на обложке.

— Подарок дочери, Дануты Тышинской, — поясняет Надежда Усова. — Я была у нее в гостях в Варшаве в конце 1990-х. Она была разочарована тем, что никто из исследователей не написал книгу о ее отце. Но ведь материала сохранилось совсем немного… Исследовательница Ирина Елатомцева в 1960-е переписывалась с Оттоном Краснопольским, и все, что известно, — из его рассказов. Данута приезжала в Минск в надежде разыскать в столичных музеях скульптуры отца. Безуспешно… А книгу в итоге написала сама.

К слову, дочь Тышинского с неудовольствием пишет о том, что ее отец переехал в «такой неинтересный провинциальный город» Минск. Однако именно здесь Ярослав раскрылся в полной мере как творец, стал известным.

В письмах из Оренбурга своей невесте Ядвиге Жоравской, минской дантистке (они познакомились, играя в одном любительском спектакле), он пишет, что «постоянно тоскует по Минску, с которым связано так много воспоминаний». Кстати, свою возлюбленную, девушку серьезную и со стабильным заработком, Ярослав покорил тем, что дарил зимой выписанные из Парижа мимозы. Ее родители не могли отвадить художника, но брак, вопреки их прогнозам, оказался счастливым.

— В городе проживало немало художников — выпускников Петербургской Академии художеств (ныне — Императорская Академия художеств. — Прим. авт.), и все они были респектабельными, имели частные рисовальные школы. А Ярослав Тышинский — легкий, богемный, порхающий как бабочка, переезжающий из одного имения в другое… Человек иной группы крови, можно сказать, «парижская штучка», — улыбается собеседница.

Как он выглядел? Высокий, худощавого телосложения. Очень красив: тонкие черты лица, миндалевидные голубые глаза, томный взгляд… В то время мужчины одевались элегантно, но не выделяясь: носили сюртук и фрак черного или серого цвета. А Тышинский щеголял в бархатном небесно-голубом костюме с бутоньеркой в петлице — живой розой. Городовые даже останавливали его для проверки документов! Благодаря фотографу Яну Булгаку, которого впечатлила личность Тышинского, сохранилась серия снимков этого неординарного скульптора, а также уникальные снимки нескольких его произведений.

Кофе и живые картины

В 1911 году открылась самая представительная и большая в Минске выставка под названием «Огниско» («Очаг»). Ее идейный вдохновитель — художник Фердинанд Рущиц, а экспозицией и декорированием помещения занимался Ярослав Тышинский.

— Выставки в начале ХХ века имели особый колорит: ставили в кадках растения, подбирали мебель, ковры, чайные столики. Экспозиции организовывали в зданиях дворянского собрания, в том числе в доме Лаховского, расположенном на Соборной площади (сейчас — площадь Свободы). Создавали атмосферу уюта, ощущение элитарности, роскоши, — рассказывает собеседница. — А на вернисажи рисовали пригласительные билеты! Гостям представляли живые картины — вид пантомимы, в котором люди в красивых специально сшитых костюмах воспроизводят конкретные произведения искусства или создают новые образы, — продолжает Н. Усова.

Минская богема отдыхала в артистическом кафе «Гранд Кафе Селект», которое располагалось, по предположениям исследователей, в гостинице «Гарни» на углу улиц Захарьевской и Богадельной (сейчас — пересечение проспекта Независимости и улицы Комсомольской).

— Оно должно было коренным образом отличаться от вегетарианских и кавказских столовых, которые стали появляться в то время в Минске, а также от многочисленных турецких кондитерских «Офли». В «Гранд Кафе Селект» посетители ужинали, общались, читали свежую заграничную прессу, слушали музыку, листали книги по искусству, делились впечатлениями, наслаждались убранством интерьера и музыкой… — рассказывает собеседница.

К слову, артистическое кафе оформил Ярослав Тышинский, по праву считавшийся первым минским дизайнером интерьеров. Ему поручили декорировать ресторан по парижскому вкусу, и он расписывал стены модными в то время фресковой живописью и орнаментальными арабесками.

Минск был губернским городом, однако элита не ощущала себя провинциальной. Богема посещала зарубежные выставки, домашние концерты, любительские театральные постановки. Создавались клубы единомышленников, дамские комитеты и общества охраны животных, проводились благотворительные вечера.

Истина в зерне!

…Кстати, встретились мы с Н. Усовой в кофейне, которая не выделяется гастрономическими изысками, не старается впечатлить интерьером — ей это ни к чему! Главное, как утверждает собеседница, здесь варят восхитительный ароматный кофе! Истина в зерне!

— В начале 1980-х в Минске насчитывалось всего четыре точки, где варили качественный кофе. Здесь, в отличие от Ленинграда, где я училась, кофейная культура была не настолько развита, — вспоминает Н. Усова. — В белорусской столице все начиналось с турецкого кофе — его варили в турке на песке. А культовым местом считалась «Кавярня» в Троицком предместье. В хорошую погоду посетители любили выходить с чашечкой ароматного напитка на наружную лестницу — вид открывался изумительный!

По мнению сотрудницы музея, люди из артистической среды, ценители прекрасного сегодня обращают внимание не только на интерьер заведений общепита, но и на качество кофе: сорт, способ приготовления напитка, вкус.

— Напротив бывшего «Селекта» сейчас находится ресторан-мастерская, названная в честь французской богемы — художников-импрессионистов. Традиции поддерживаются! — улыбается Н. Усова.

Здесь подается гастрономическая пьеса в двух актах и семи формах. В меню указаны режиссер, его ассистенты и продюсер. Авторская кухня, основанная на французских техниках, блюда, словно произведения живописи, и театральная подача — отличный пример синтеза различных видов искусства.

Интерьер впечатляет не меньше: на входе гостей встречает витраж, на подоконниках — живопись и графика современных художников, а на столешницах, напоминающих палитру Клода Моне, лежат книги в твердых переплетах. На первом этаже (да-да, их два!) много растений, деревянных деталей (огромный плафон — мой фаворит) и белых свечей в подсвечниках. Эстетика пространства вдохновляет! Как же хочется встретиться в этом ресторане с Клодом Моне, Огюстом Ренуаром!.. Жаль, творцы из прошлого оживают только в картинах режиссера Вуди Аллена…

— Последние несколько лет пользуется спросом формат кафе — выставочный зал, где предлагают великолепный дорогой кофе. В этих местах экспонируются произведения искусства: картины и скульптуры местных молодых авторов. У посетителей таким образом формируется художественный вкус и развивается насмотренность, а авторы становятся более узнаваемыми, — делится наблюдениями собеседница.

Есть в Минске и сеть интеллектуальных кофеен. Она привлекает горожан не только вкусным кофе, но и качественной литературой. Гуляя по Осмоловке, улице Карла Маркса или Троицкому предместью, приятно зайти в такое заведение даже просто так. Не спеша полистать приглянувшуюся книгу о художниках ХХ века или об искусстве фотографии… К сожалению, не так давно со здания, что напротив моего любимого сине-фиолетового дома Лившица, сняли белый плакат с надписью «Что читаешь?». Согласитесь, это был достойный образец общения кофейни с горожанами.

Фото автора, Алексея Столярова и из архива Надежды Усовой