Минчане — о столице до и после войны, основателях белорусской медицины и ловле рыбы в Свислочи

Летописи, книги, археологические находки, предметы быта — все это вещественные составляющие истории. Но главное — человеческая память, удерживающая яркие картины ушедших дней.

Близко и так далеко

Геннадий Лазюк из коренных минчан. Дом их стоял на том месте, где теперь на улице Кирова расположилось Министерство сельского хозяйства. Мальчишка хоть и невелик был в начале тридцатых, но хорошо помнит и строительство стадиона напротив их двора, и сплошные потоки болельщиков, осаждающих кассы, и многоголосый гул соревнований. Сам на матчи ходил редко — не было денег на билет.

— Само футбольное поле располагалось неподалеку от входной арки, а далее, на спуске к реке, были построены два трамплина — большой и маленький. С последнего я и скатился неудачно — сотрясение мозга и месяц постельного режима. Это посеяло некоторое недоверие к спорту. Но вскоре на месте нашего дома началось новое строительство, и нас отселили чуть подальше от стадиона — в дом номер один на улице Карла Маркса. Отсюда очень близко была школа. Она находилась на улице Ленинградской в бывшей женской гимназии. Это красивое кирпичное здание сохранилось до сих пор. В 1930-е годы в нем размещались три школы сразу — русская, еврейская и польская. А так как мама была католичкой, меня определили в польскую — одного из всей дворовой компании. Я, естественно, начал реветь и добился-таки перевода в русскую школу. К слову, трое мальчишек из нашего двора стали профессорами, один — известным поэтом-песенником, это Михаил Ясень.

Родной город подросток знал отлично. Это и Михайловский сквер, где читал и готовился к урокам, и крытый круглый со стеклянной крышей рынок, что располагался в нескольких шагах от дома — на перекрестке сегодняшних улиц Кирова и Свердлова. Помнит, как с отцом пешком ходил в баню возле Троицкого предместья, как бегал в лавочку бабы Цили на Сторожевку за свежими булками и пряностями, как купался с друзьями в Конской ямке — самом глубоком омуте на Свислочи и особым способом ловил рыбу. Для этого в бутылке с вогнутым дном выбивали донышко с сохранением вогнутых краев. Емкость укладывали на дно водоема, огораживали ее камнями, а в единственный проход напротив ловушки загоняли пескарей.

Спустя десятилетия

— Отец работал на мясокомбинате, мама воспитывала троих детей и подрабатывала дома, — рассказывает Геннадий Ильич. — Ей приносили ткань, из которой делали скатерти. Мама расстилала полотно, размечала рисунок, подрезала нити, а мы с сестрой их вытаскивали, делали такие дорожки. Отец неоднократно брал меня с собой на работу. И сейчас помню звук заводских гудков. Идем и слышим, как каждая кочегарка, каждый завод и заводик подают свой голос. Любили с ребятами бегать на вокзал на переходной мост над путями. Паровоз, проходя под ним, гудел и выбрасывал клубы пара. А мы стояли в этом белом облаке, воздуха не хватало, но как же нам это нравилось! Играли в футбол прямо на улице Ленинградской, она была вымощена кирпичом. Милиционер, стоявший на перекрестке с улицей Свердлова, не обращал на наши игры никакого внимания, потому что за два часа там могли проехать только одна-две машины. Посередине улицы Свердлова от круглого рынка до фабрики-кухни располагался бульвар. В центре города было много репродукторов. По ним транслировали радиопередачи и сигналы учебной тревоги, от которых закладывало уши. А по цвету Минск соответствовал порам года: весной одноэтажные домики утопали в сирени, осенью — в желтой листве. Еще запомнились наши с отцом поездки за грибами. К электростанции, что до недавних пор стояла на берегу Свислочи, была проведена узкоколейка, по которой из Колодищей возили торф. В те края мы и отправлялись на тихую охоту. Забирались на платформу и ехали. Это разрешали. Назад катили на торфе только до Комаровки (тогда это была окраина), дальше так ехать было нельзя, иначе штрафовала милиция. Паровозик был с огромной трубой и резво катил по узкоколейке. Пожалуй, была бы машина времени, пригласил бы вас прокатиться на этом торфяном поезде. В Минске были и грузовые трамваи. По ночам они развозили различные грузы по складам и магазинам.

Минск, улица Карла Маркса, 1930-е годы

Я родичей кличу и дом свой ищу…

Эту перефразированную строку поэта-фронтовика Анатоля Астрейко можно смело вписывать в биографию Геннадия Ильича Лазюка. Потому что именно таким было возвращение в Минск из деревни, где 14-летний парнишка проводил каникулы у родственников. Дом был разрушен, но семья нашлась. Жили в подвале, в котором ранее кто-то держал корову. Очистили, вымыли и поселились. Только как жить, если не уцелело ни одной вещи, нечего выменять на кусок хлеба, а работать на немцев нет желания. Но оккупанты согласия не спрашивали: мобилизовали паренька на работу в инфекционную больницу.

— Тогда говорили «заразную», — поправляет Геннадий Ильич. — Дело в том, что немцы страшно боялись эпидемий. В дом, где был тиф, ни под каким предлогом не заходили. Поэтому велели открыть больницу исключительно с местным персоналом. Руководил ею Сергей Прилуцкий. В мирное время он заведовал кафедрой судебной медицины Минского медицинского института. Сергей Алексеевич не успел эвакуироваться, и ему поручили открыть эту больницу. Меня взяли помощником аптекаря, я расфасовывал препарат против вшей, так называемое мыло К, которое было страшно вонючее. Но главное, нас кормили супом и я получал хлебную карточку. По ней выдавали хлеб и кусок мыла на месяц. В работу больницы немцы не вмешивались. На ее территории я никогда ни одного немца не видел. Потом стал учиться в школе по уходу за больными.

— Надо пояснить, как возникла эта школа, — вступает в разговор Инесса Ильинична. — Во время оккупации молодых угоняли в Германию, и чтобы как-то спасти ребят, бывшая заведующая кафедрой биологии доцент Евгения Густавовна Станкевич добилась разрешения у оккупационных властей открыть школу по уходу за больными. Курсантов этой школы не увозили в Германию, так как считалось, что они — будущие кадры для нового порядка. Доцент Станкевич после войны преподавала в Минском мединституте, студентов жалела по-матерински, но была очень закрытым человеком. Я никогда не видела ее улыбающейся. Никогда! Евгении Густавовне многое пришлось пережить в оккупации, да и после войны, наверное, надо было оправдываться.

Знания, полученные в школе, пригодились Геннадию через две недели после освобождения Минска.

— На станции скопилось много составов, среди которых были и санитарные поезда. И немецкие самолеты именно на них сбрасывали специальные бомбы, которые на асфальте оставляли только царапины, но при ударе рассыпались невероятным количеством осколков, чтобы как можно больше людей ранить и уничтожить. Бомбили, как правило, по ночам. Когда эти снаряды летели, они издавали невероятный звук, от которого становилось очень страшно. Так был разбомблен санитарный поезд. Мы с военными всю ночь развозили раненых по больницам. Навыки у меня уже были, поэтому сразу включился в работу. Я и во время оккупации под бомбежку нашей авиации попадал. Помню, как одна бомба попала в дом, где было что-то вроде офицерского клуба. Вторая — в здание возле Красного костела, тоже занятое немцами. А третья угодила в наш дом на Революционной и… не взорвалась! Мы как раз стояли в подъезде. Дом старинный, кладка мощная, сводчатая, которую может разрушить только прямое попадание. Немцы сами не стали обезвреживать неразорвавшийся снаряд, а привели людей из гетто, чтобы они вынесли эту бомбу. Все закончилось благополучно.

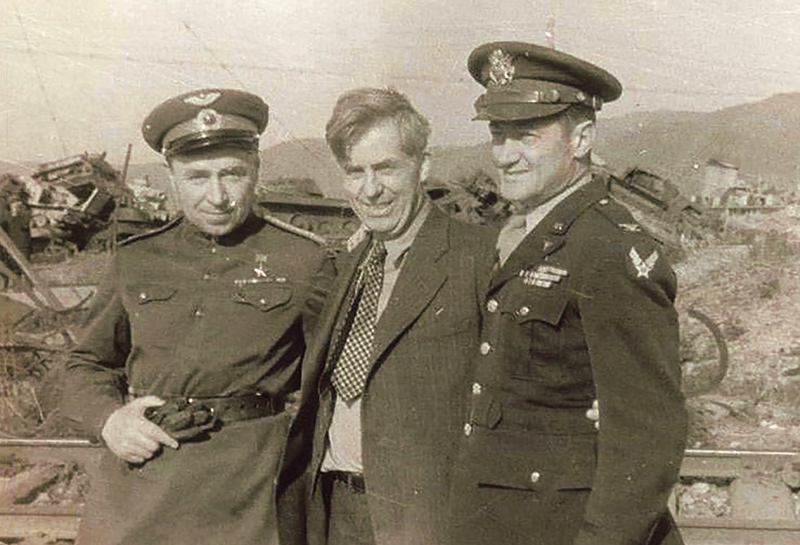

Отличники фельдшерской школы стали студентами (Геннадий Лазюк — справа)

— Считалось, что немцы не бомбили санитарные поезда, — продолжает тему Инесса Ильинична. — Но это неправда. Мы в эвакуации были в Новохопёрске, а часть отца стояла в Липецке. Он решил забрать нас к себе в санитарный поезд. Там в основном были бойцы с ранениями рук и ног. Как и положено, на крыше вагонов были нарисованы красные кресты. Но немцев это не останавливало, они целенаправленно бомбили наш состав. Нужно было вынести раненых из вагонов. Мне тогда было 13 лет, и я никак не могла поднять бойца с гипсом на бедрах. И он говорит: «Девочка, подставь мне свою спину, а я тебе буду помогать руками». Он действительно отталкивался локтями, и мы отползли от поезда. Красные кресты для фашистов были мишенями. Большего страха, чем от летящих бомб, я не испытывала.

Город и люди

После освобождения Минска Геннадий, хотя ему было только 17, собрался в армию. Но военком, рассудив, что фронту больше нужны фельдшеры, чем необученные новобранцы, предложил учебу в фельдшерской школе в Бобруйске. После ее окончания Геннадий поступил в Минский мединститут. На поступлении своего ученика, отличника Лазюка, настоял профессор Владимир Морзон, чье имя теперь носит Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи. Впоследствии и учитель стал работать в Минске, был ректором Белорусского института усовершенствования медицинских кадров, потом заместителем министра здравоохранения. Но ученики вспоминают его не за должности. У Инессы Ильиничны критерии оценок другие.

Инесса Ильнична с коллегами (вторая слева)

— У меня была подруга, родных которой в конце 1930-х арестовали и расстреляли. Никто с ней не здоровался, все обходили стороной. Она ждала отправки в детдом, а Морзон взял девочку в свою семью. Вообще, на нашем пути мы встретили много замечательных людей, основателей белорусской медицины. Это профессор Мишарев — зачинатель операций на сердце. Олег Северьянович ушел на фронт 22 июня. Вскоре был тяжело ранен в ногу. Его оперировали десятки раз, но все равно нога болела. Профессор Либов — удивительный хирург и человек. Приехал в Минск из Ленинграда, где работал в Военно-медицинской академии. Он великолепно оперировал. Начинал в чистых перчатках и заканчивал в чистых. Профессор очень ценил тех, кто ему помогал, кто работал в лабораториях. Собирал всех сотрудников, причастных к процессу, и интересовался их мнением. В те времена еще не использовали ультразвук при диагностике, только рентген. А поскольку я работала рентгенологом, то часто с ним общалась. Попасть к нему на прием было просто, не надо было записываться и ждать неделю.

— А профессор Титов! — вспоминает Геннадий Ильич. — Он приехал в Минск в 1921 году, когда открылся БГУ. Еще Минское общество врачей писало прошения царю, чтобы открыть медуниверситет, а виленцы сопротивлялись: мол, не надо в провинции такого учебного заведения, есть в Вильно, и достаточно. И не гуманитарии в 1920-х пробили открытие университета, а медики. Иван Трофимович многое пережил в войну. Не захотел работать на немцев, от должностей отказался. Спросили, кем был до ученых званий. Фельдшером? Вот и работай фельдшером. Отказался. Тогда его назначили санитаром. И всю оккупацию профессор проработал санитаром в морге. В мирное время профессор Титов заведовал кафедрой.

— После войны тоже тяжелые времена были. В ходу доносительство, могли наказать за яркий галстук, за иного покроя одежду, — подхватывает Инесса Ильинична. — Однажды на лекции про брюшной тиф Иван Трофимович рассказывал, что в такой-то западной стране была эпидемия, в такой-то… А потом спокойно, абсолютно без всяких эмоций говорит: «Но не будем преклоняться перед Западом… У нас в Киеве на Подоле тоже была своя грандиозная эпидемия брюшного тифа». Курс замер, перестали дышать. Мы тогда очень испугались, что его арестуют. Когда же профессор через неделю пришел на следующую лекцию, весь курс встал и зааплодировал! Через несколько лет я поняла, что мы аплодировали не только преподавателю, но и себе — мы остались приличными людьми, ни одного мерзавца-доносчика среди нас не оказалось! Когда хоронили Ивана Трофимовича, студенты пронесли гроб с телом учителя от мединститута (тогда он находился на площади Независимости, где сейчас вход в метро) до Военного кладбища. Это было начало зимы, падал снег, а люди шли и шли за гробом. Профессора бесконечно уважали, бесконечно! Иметь таких учителей — великое счастье! Со временем я пришла к выводу, что можно коллекционировать книги, картины, драгоценности, но самое дорогое — общение с такими людьми.

Но не учебой единой… Было много поводов и для веселья. Как большую радость девчонки воспринимали, если парень назначал им свидание возле Главпочтамта или у ГУМа. Хотя на месте будущих зданий в 1945 году стояли только щиты с надписями: «Здесь будет построен главный почтамт… ГУМ… жилой дом…»

Строится Минский ГУМ, 1948 год

— Только возле разрушенной во время войны гостиницы «Европа» встречи старались не назначать, — замечает Геннадий Ильич. — На этом месте были развалины, торчали искореженные металлические балки, а в уцелевших подвалах скрывались бандиты. Но жизнь брала свое — мы встречались, влюблялись, танцевали.

— В БГУ сохранился административный корпус, там и устраивали вечера. Был кружок бальных танцев, и мы учились изысканным танцам в сапогах. У меня были кирзовые, у подруги Жени — что-то среднее между кирзовыми и хромовыми, — продолжает вспоминать Инесса Ильинична.

— А у меня были из немецкого офицерского обмундирования — хромовые, блестящие, — подхватывает Геннадий Ильич. — Тогда казалось, что все смотрят на мои сапоги…

— Этим и привлекли будущую супругу?

— Что-то не помню я твоих замечательных сапог, — улыбается Инесса Ильинична и уточняет: — Мы познакомились, когда он пришел в нашу группу.

— Что бы вы вернули из старого Минска?

— Хотелось бы вернуть взаимоотношения людей. Не было между нами никакой разницы в национальности, общественном положении. Было просто человечное отношение, все в квартале друг друга знали. Теперь люди замыкаются, даже в производственной сфере контакты суживаются. Когда я руководил институтом, было 17 международных проектов в области генетики, теперь столько нет. При такой красоте, какую представляет собой Минск, ему требуется больше общения, стремления навстречу другим. Хотя гости столицы считают, что мы открыты и гостеприимны. Однако те, кто знал город довоенным, послевоенным, помнят о других взаимоотношениях людей.

Фото из архива семьи Лазюк