Модные реформы Петра I, и как обидели фигуристов Белоусову и Протопопова. Этот день в истории: 14 января

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 14 января в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1690 год. Немецкий музыкальный мастер Иоганн Христоф Деннер изобретает новый музыкальный инструмент — кларнет

Точную дату рождения кларнета назвать сложно, но большинство справочников дают эту. Что же касается создателя инструмента, тут расхождений практически нет — отцом кларнета является Иоганн Деннер, уроженец Лейпцига, перебравшийся в Нюрнберг, где в 1678 г. открыл фабрику по производству музыкальных инструментов.

Первый кларнет был разработан Деннером на основе старинного французского духового инструмента — шалюмо. Главным революционным нововведением Деннера стал клапан на обратной стороне инструмента. При помощи него стал возможным переход во вторую октаву. Над усовершенствованием своего детища Иоганн работал до самой смерти.

Дорогу в престижные оркестры кларнеты, в силу своей новизны, пробивали с трудом. Работая в Мангейме с княжеским оркестром, одним из лучших в Европе, Моцарт писал отцу: «Ах, если бы только тут были кларнеты! Вы не представляете себе, какой прекрасный эффект дает в симфонии сочетание флейт, гобоев и кларнетов!» Вскоре желание великого австрийца исполнилось: кларнеты появились и в Мангейме, и в других оркестрах Европы.

К концу XVIII века кларнет стал полноправным инструментом классической музыки. Появились виртуозные исполнители, улучшающие не только технику игры на нем, но и конструкцию самого инструмента. Среди них можно выделить Ивана Мюллера, русского кларнетиста-виртуоза немецкого происхождения. Мюллер изменил конструкцию мундштука, чем значительно повлиял на тембр, упростил передувание и расширил диапазон инструмента, по сути, создав его новую модель. С этого времени начинается золотой век кларнета.

По сей день ведущие фирмы-изготовители музыкальных инструментов постоянно совершенствуют конструкцию кларнета и создают новые модели. Современный кларнет — сложный механизм, у него около 20 клапанов, множество осей, рессор, тяг и винтов.

До наших дней сохранилось 68 инструментов, автором которых считается Деннер. Среди них — и кларнет. Драгоценный инструмент хранится в Калифорнийском университете в Беркли.

1 700 год. Петр I повелевает дворянам одеваться по европейской моде

Именным указом «О ношении платья на манер Венгерского» царь распорядился дворянам, боярам, купцам и служилым всех чинов сменить длинную и неудобную старинную одежду на западноевропейский костюм.

«…на Москве и в городах, носить платья, венгерские кафтаны, верхние длиною по подвязку, а исподние короче верхних, тем же подобным», — говорилось в указе.

Мужской костюм, введенный реформами Петра I, состоял из кафтана, камзола и штанов. Кафтан был длиной до колен, узкий в талии и плотно облегавший фигуру в верхней части. Камзол был короче кафтана, без воротника и с длинным узким рукавом без обшлага. Дополняли костюм кружевное жабо и манжеты, кожаные башмаки с тупым носком, на каблуке, украшенные бантами или пряжками, и шелковые чулки.

В 1701 г. и российские женщины сменили тяжелые сарафаны, закрывавшие формы тела, на европейское платье. Согласно новой моде, они стали носить корсетные французские платья с глубоким декольте, а также завивать волосы в локоны и пользоваться румянами и белилами.

Указ «О ношении платья на манер Венгерского» стал лишь первым шагом к кардинальному перелому в моде, традициях и культуре — в течение долгих лет после него список требований к внешнему виду постоянно дополнялся и уточнялся. Процесс перехода на «новый стиль» многим давался с трудом, нововведениям противились, и указы приходилось повторять, вывешивая на городских воротах чучела с образцами. С ослушников брали пошлину, а портных, шивших «старое» платье, наказывали.

Всего в период своего правления Петр I издал около 20 указов, которыми регламентировались внешний вид подданных и правила ношения различных видов одежды.

1945 год. Массовый подвиг 1-го батальона Бориса Емельянова

За всю историю Великой Отечественной войны это единственный случай, когда весь личный состав крупного подразделения, включая и мертвых, и живых, был отмечен наградами.

12 января 1945 г. три советских фронта — 1-й Белорусский, 1-й Украинский и 4-й Украинский — начали мощное наступление в Польше между реками Висла и Одер. Основной задачей операции было пробить вражескую оборону, уничтожить группу армий «А» и выйти к границам Германии в непосредственной близости от Берлина.

Изначально операция должна была начаться 20 января, но под давлением союзников советское командование решило ускорить начало наступления. Советским силам противостояли три пехотные и две танковые армии противника, в общей сложности около 1 140 танков и самоходных установок, свыше 4 100 различных орудий и более 270 самолетов из состава немецкого 6-го воздушного флота.

Немцы намеревались значительно замедлить продвижение советских войск на запад, создав семь хорошо защищенных рубежей с глубиной до 600 км. Фактически вся территория Польши представляла собой мощную крепость, захват которой был сложной задачей.

14 января пришло время проявить себя бойцам майора Емельянова. Сам Емельянов ушел в Красную армию фактически мальчишкой — в 17 лет. Теперь ему было 22 года, и он командовал батальоном. Мальчишки в войну взрослели быстро.

Батальону было поручено провести разведку боем для выявления слабых мест в обороне противника. Вместо этого Емельянов и его солдаты, прорвав вражескую линию, начали стремительное наступление и за два часа заняли три линии немецкой обороны. В пробитую ими километровую брешь советское командование оперативно бросило основные силы, которые продолжили наступление и развили успех, достигнутый емельяновцами. Потрясенные фронтовики после боя подсчитали потери противника в том районе. За два часа «разведки боем» батальон уничтожил 400 солдат и офицеров врага, вывел из строя дот, четыре дзота, два артиллерийских орудия и бронетранспортер, а также захватил четыре дальнобойных орудия и пленил более ста фрицев.

В истории Великой Отечественной войны сохранилось множество примеров мужества и героизма, но подобный успех за одну атаку был уникальным за все четыре года боевых действий. Не случайно военный совет 69-й армии 1-го Белорусского фронта присвоил батальону Емельянова почетное звание «Батальон Славы». Весь рядовой и сержантский состав был награжден орденами Славы, командиры взводов — орденами Александра Невского, командиры рот — орденами Красного Знамени, а комбату гвардии майору Емельянову и командиру взвода гвардии старшему лейтенанту Михаилу Гурьеву были присвоены звания Героев Советского Союза.

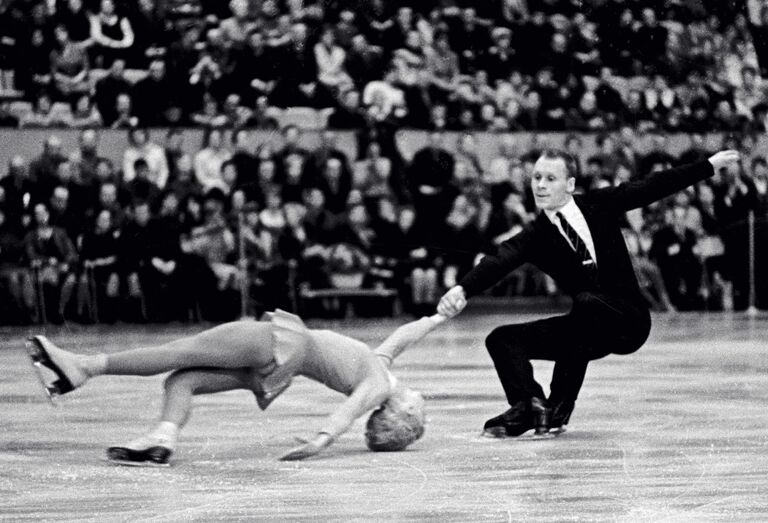

1970 год. На чемпионате СССР по фигурному катанию происходит скандал, связанный с судейством

В советские времена имена сильнейших фигуристов знали не только по именам, но и в лицо, телетрансляции их выступлений собирали у голубых экранов многомиллионную аудиторию.

В январе 1970 г. очередной чемпионат Союза проходил в Киеве. Фаворитом турнира считалась звездная пара двукратных олимпийских чемпионов Белоусова — Протопопов. Их главные соперники Роднина — Уланов, сорвав поддержку в обязательной программе, проигрывали лидерам 12,8 балла, занимая лишь 8-е место. И вдруг после произвольной композиции все переменилось — вперед вышли вчерашние аутсайдеры, а фавориты с первого места скатились сразу на четвертое. Зрители были возмущены: судьи, оценивая выступление Белоусовой — Протопопова, явно намеренно занизили им оценки за артистизм.

Зрители, собравшиеся во Дворце спорта в Киеве, встретили судейский вердикт продолжительным свистом. Шум, длившийся несколько минут, был таким, что другие фигуристы не могли начать свои выступления.

Вот как об этом инциденте говорится в книге Фёдора Раззакова «Скандалы советской эпохи»:

«Главный рефери Кононыхин в попытке успокоить зал объявлял: «Решение судейской коллегии окончательное и обжалованию не подлежит», что вызвало еще большее возмущение. Подобных инцидентов советское фигурное катание еще не знало. Публика стала дружно скандировать и требовать выхода на лед Белоусовой и Протопопова. А те в это время сидели абсолютно подавленные в раздевалке. Наконец дирекция Дворца спорта не выдержала и попросила их выйти к публике, успокоить ее. Фигуристы вышли на лед и, в благодарность за поддержку, низко, по-русски, поклонились зрителям. Людмила Белоусова при этом плакала. Как вспоминает О. Протопопов: <…> «Через 16 лет Уланов признался, что тогда уже планировалась их золотая медаль на Олимпиаде в Саппоро. Поэтому они не должны были никому проигрывать, тем более нам…».

На следующем чемпионате Союза Белоусова и Протопопов и вовсе заняли 6-е место. По этой причине снова не попали в состав национальной сборной. Тогда тоже не обошлось без скандала: предвзятость судейства была очевидна и специалистам, и зрителям, и журналистам. О том, что звездную пару просто «слили», поведал в газете «Советская культура» спортивный журналист Аркадий Глинский. Это стоило ему работы, а редактору, осмелившемуся его защищать, — должности.

Не допускать Протопопова и Белоусову к участию в топовых соревнованиях было согласованной политикой Спорткомитета, который, просчитывая перспективы с учетом мировых тенденций в фигурном катании, пришел к выводу о необходимости омоложения команды. Покончить с гегемонией «стариков», стиль которых посчитали устаревшим, решили с помощью судейства.

Протопопов вспоминал: «Мы готовились к Олимпиаде-72, собирались ехать в Саппоро. Фаворитами считалась пара Роднина — Уланов, вторыми шли наши ученики Смирнова — Сурайкин, мы же могли рассчитывать на твердое третье место. Как минимум. Помню, убеждал Сергея Павлова, главного спортсмена страны: «Есть шанс занять весь олимпийский пьедестал почета! Нельзя упускать возможность». Наивный придурок! Это я о себе… Нас никуда и не думали везти: бронзу в парном катании уже пообещали команде ГДР, а за это немцы пообещали поддержать Сергея Четверухина в соревнованиях одиночников, где позиции СССР были послабее. По сути, нас продали…».

Обиды копились, и в 1979 г., находясь вместе с Ленинградским балетом на льду на гастролях в Швейцарии, Протопопов и Белоусова, последовав недавнему примеру восходящей звезды советского балета Александра Годунова, отказались возвращаться в СССР.

1975 год. Денверская газета «Роки Маунтин Ньюс» рассказывает о визите в США советских журналистов

Это был период так называемой разрядки, когда отношения между двумя супердержавами — СССР и США — потеплели. Оживились двусторонние отношения, в том числе и по линии молодежи. Наиболее интенсивными контакты были с 1973 по 1975 г., когда состоялось несколько взаимных визитов делегаций двух стран. В январе 1975 г. делегация редакторов молодежных изданий СССР посетила американские города Денвер и Чикаго.

Встречи журналистов двух стран, проходившие в целом в дружеской обстановке, сопровождались дискуссиями и взаимной критикой. Представители американской прессы обвиняли советских коллег в замалчивании острых проблем, цензуре и самоцензуре. В свою очередь, советские журналисты ставили в упрек американской стороне слабую информированность о советской повседневности и культурной жизни, фокусирование внимания на отдельных критических темах и замалчивание достижений СССР.

Газета «Роки Маунтин Ньюс», ежедневное издание таблоидного формата, выходившее в Денвере с 1859 по 2009 г., 15 января 1975 г. писала:

«Сергей Герасимов, Константин Симонов, Муслим Магомаев. Кинорежиссер, писатель, певец — эти люди хорошо известны в Советском Союзе. Однако очень немногие американцы, если не считаные единицы, когда-либо слышали о них.

Таков основной упрек, высказанный русскими журналистами, посетившими Денвер во время их турне по американским городам, и этот упрек был адресован не американским людям, а прессе.

«Средний русский знает такие фигуры американской жизни, как Луи Армстронг, Элла Фитцджеральд, Стэнли Кубрик, Элизабет Тейлор, Норман Мэйлер, Трумэн Капоте, если назвать только несколько пришедших в голову имен», — сказал Алексей Бурмистенко, исследователь журналистики из Московского государственного университета.

С другой стороны, сказал он, большинство американцев находятся в абсолютном неведении относительно культуры и повседневной жизни русских.

«Все они говорят: «Мы знаем Солженицына», и это все», — сказал он.

Бурмистенко заявил, что американцы, побывавшие в Москве, говорили ему: «То, что мы видим в действительности, разительно отличается от того, что мы читали о Советском Союзе в американской прессе».

Американская пресса в основном акцентирует внимание на диссидентах и редко рассказывает о таких прогрессивных проектах, как, например, строительство трехтысячикилометровой железной дороги.

<…> В то время как за последние два года в Соединенных Штатах не демонстрировалось ни одного советского фильма, в Советском Союзе было показано более тридцати американских фильмов. Разумеется, совершенно исключаются такие, как «Глубокая глотка» или «Последнее танго в Париже».

«Мы не можем показывать «Глубокую глотку» или «Последнее танго в Париже» в Советском Союзе не по причине цензуры, а потому, что в моральном отношении мы более требовательны, чем многие западные государства», — заявил Бурмистенко.

Показ подобных картин вызвал бы тысячи протестующих писем от оскорбленных и рассерженных советских граждан.

Насилие и порнография запрещены с целью лучшего и полного удовлетворения вкусов людей, отметил Бурмистенко».

Читайте также:

- Смерть Джона Рида, советский Кенигсберг и Жерар Филип в Москве. Этот день в истории: 17 октября

- В СССР снят запрет на водку, с конвейера сошел первый «Запорожец». Этот день в истории: 1 октября

- Женщины-легенды: снайпер Оукли, пилот Зверева и медсестра Найтингейл. Этот день в истории: 13 августа

Смотрите также: