Может ли ИИ написать школьное сочинение, и зачем дети до сих пор учат стихи наизусть

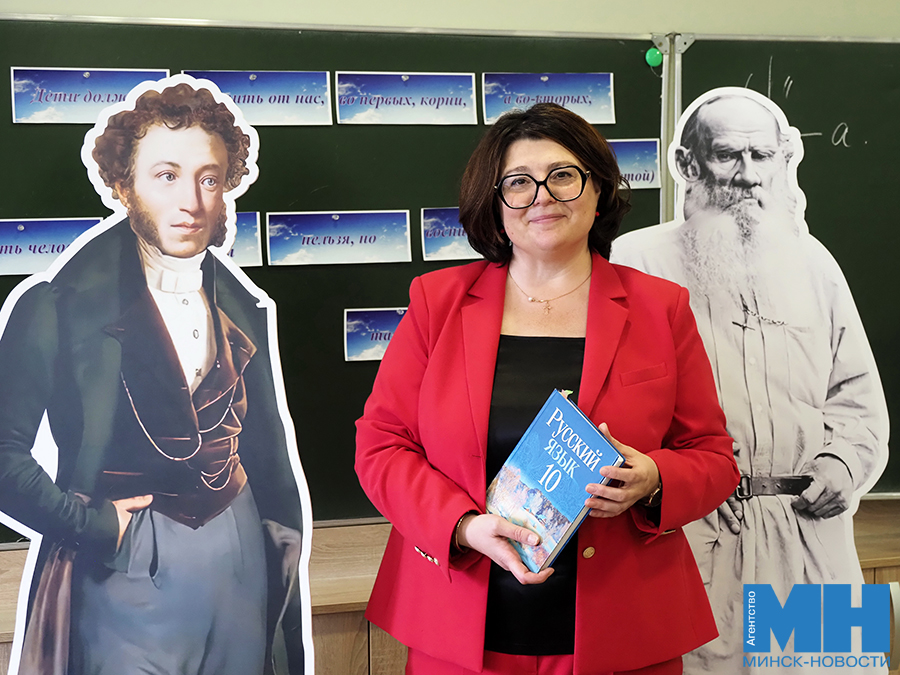

Благодаря авторским приемам и методам Минского мастера — 2025, учителя русского языка и литературы гимназии № 33 Татьяны Белоголовой современные подростки влюбляются в труды классиков. Корреспондент агентства «Минск-Новости» побеседовала с талантливым преподавателем, на занятиях у которого дети совершают увлекательные путешествия в мир художественных произведений.

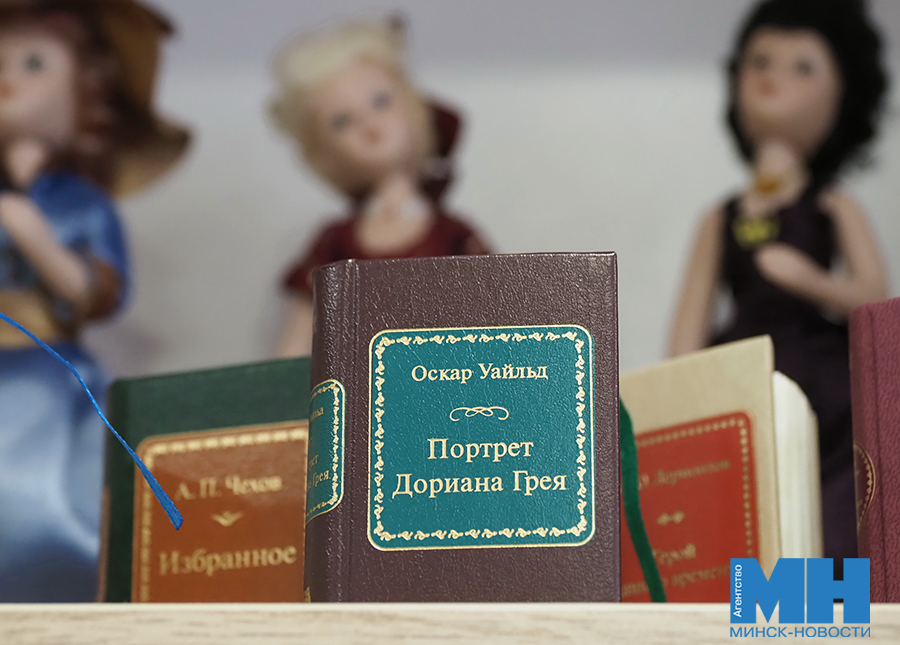

В кабинете у учителя есть коллекция фарфоровых кукол — литературные героини в красивых, колоритных нарядах помогают воссоздать образы персонажей из школьной программы. Часто дети дарят педагогу книги о художниках, зная, что она их очень любит. Альбомы с картинами Шишкина, Репина, Сурикова… Это не предметы интерьера, а полноценные учебные пособия.

— Искусство очень тесно переплетается с литературой. Берем эти книги, когда изучаем темы пейзажной лирики, портрета в художественных произведениях. А здесь уже творчество в деле, — улыбается Татьяна Белоголовая, показывая работы школьников из пластилина. — Прочитали с ребятами «Царевну-лягушку» и начали «готовить» пироги, которые делали в сказке жены царевичей и главная героиня Василиса Премудрая.

По работам заметно, что каждый ученик имеет полное право на свою интерпретацию: например, кто-то слепил большой гамбургер. Уроки литературы не ограничиваются чтением произведения, дают возможность широкого творчества и самореализации.

— Когда дети переходят в пятый класс, я им говорю, что литература — это наука. И мы ее познаем. Но так, чтобы не было скучно. Тогда и текст станут читать в полном объеме, а не в сокращении, — замечает собеседница.

— Почему вы стали учителем именно русского языка и литературы?

— Наверное, этот предмет получался у меня лучше всего. А примером послужил школьный учитель, который влюбил в профессию. Видела перед глазами педагога, отдающего себя работе, детям.

— Какие произведения нравились в школе и как вы на них смотрите сейчас, когда стали учителем?

— В подростковом периоде зачитывалась романами «Консуэло» Жорж Санд, «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл… Но хорошо помню: когда нам задали «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского, мне понравилось делать пометки в процессе знакомства с текстом, обращать внимание на связь слов, искать слова-цвета, слова-звуки. И наверное, это сформировало мое отношение к литературе: ее нужно не просто читать! Романтические произведения остались в прошлом. Поменялось ли мое отношение к школьной программе? Конечно! Я и ученикам говорю: каждый раз, когда читаю одну и ту же книгу, у меня возникают новые эмоции, мысли.

— Недавно сын-шестиклассник учил наизусть отрывок из баллады «Песнь о вещем Олеге». В слезах уверял меня, что это не русский, а какой-то иностранный язык. Пращ, сеча, хазары…

— Пришло другое поколение детей. И действительно, порой ловлю себя на мысли, что школьную программу по литературе можно частично пересмотреть. Мне, например, хочется, чтобы ученики читали больше Анатолия Алексина, Константина Паустовского, Михаила Пришвина. У последних двух авторов замечательные описания природы. А если берем «Песнь о вещем Олеге», необходимо для начала погрузить ребят в глубокий исторический контекст, объяснить лексику. Мы учили с детьми все сноски, даже рисовали их, чтобы запомнить. Поэтому учителя русской литературы всегда говорят: у нас мало часов, дайте нам больше (улыбается. — Прим. авт.). Искренне убеждена: произведения из школьной программы способствуют развитию кругозора.

Зачем учить стихи наизусть

— Это колоссальное развитие памяти и речи. И я люблю такие задания. Но осталось в прошлом время, когда школьники учили целые главы из «Евгения Онегина», «Сказки о мертвой царевне». Как бы ни хотелось дать им больше, есть программные ограничения: не более 26 строк! — рассказывает Т. Белоголова.

— Как вы относитесь к тренду оживлять с помощью искусственного интеллекта классиков, которые сами читают свои произведения?

— Из последнего, что видела, — ролик с Александром Блоком, который под музыку зачитывает «Ночь, улица, фонарь, аптека…». Мне это было интересно. Действительно: как поэты и писатели выглядели в жизни, как улыбались, двигались? Достоевского, например, мы привыкли видеть на портретах хмурым, задумчивым, Чехова — интеллигентно-сдержанным. А вот когда дети при подготовке домашнего задания прибегают к нейросети, становится тревожно. Вместо сочинения она выдает набор стандартных фраз. Потому мы усложняем задачу ученикам. Они должны подкреплять рассуждения цитатами, примерами из художественного текста. Иначе придется проверять 26 сочинений, написанных искусственным интеллектом.

— В чем, на ваш взгляд, заключается педагогический дар?

— В трудоспособности, желании работать с детьми. В нашей профессии не должно быть случайных людей. Не стоит поступать в педагогический университет, если не хочешь трудиться в школе. «Потерплю два года после вуза» — это очень жестоко по отношению к ученикам. Педагогический дар включает и личные качества. Например, умение прощать, не замечать какие-то детские недостатки, неустанное желание помогать ребятам справляться с неудачами. А также, безусловно, уважение и любовь к делу.

Фото Юрия Мозолевского