Можно ли воссоздать облик по черепу, и как Луис Корвалан оказался в Минске. Этот день в истории: 21 июля

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 21 июля в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

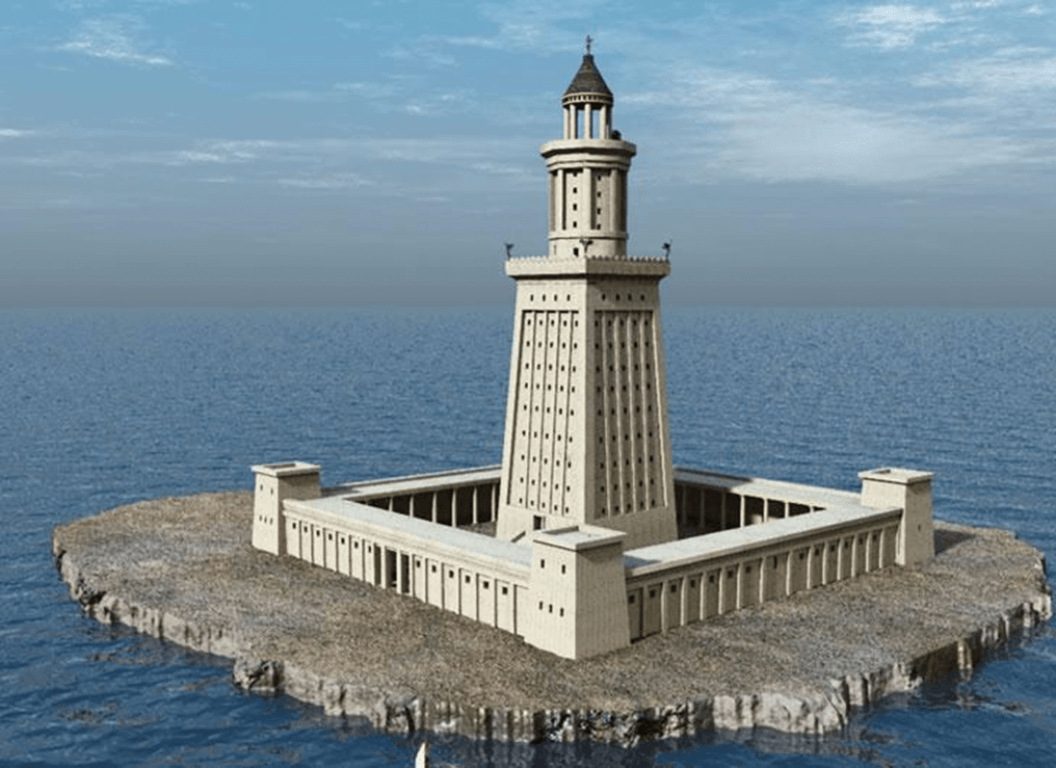

365 год. Землетрясение частично разрушило одно из семи чудес света — Александрийский маяк, расположенный на острове Фарос в Средиземном море

Окончательно маяк был разрушен в результате следующего землетрясения, случившегося в 1375 году. В настоящее время о внешнем виде седьмого чуда света свидетельствуют только изображения на римских монетах и развалины, обнаруженные на дне моря во время исследований 1996 года.

Изначально маяк строили для того, чтобы корабли могли благополучно миновать рифы Александрийской бухты. Высота сооружения, по оценкам современников, достигала 120–135 метров. Нижняя часть представляла собой четырехгранную призму 60-метровой высоты с квадратной основой, длина стороны которой составляла 30,5 м. Во внутренних помещениях хранился разный инвентарь, а плоская крыша, украшенная по уголкам огромными статуями Тритона, служила основой средней части — 40-метровой восьмигранной призмы, облицованной белым мрамором. Верхняя часть маяка была сооружена в форме цилиндрической колоннады — восемь колонн несли купол, увенчанный восьмиметровой бронзовой фигурой повелителя морей Посейдона.

Чтобы поддерживать пламя, требовалось большое количество топлива. Дерево привозили по спиральному пандусу на телегах, запряженных мулами. За пламенем стояли бронзовые пластины, направлявшие свет в море. Свет маяка был виден на расстоянии 51 км (по другим свидетельствам, до 81 км). Ночью мореплавателям указывали путь языки пламени, а днем приходилось ориентироваться на столб дыма.

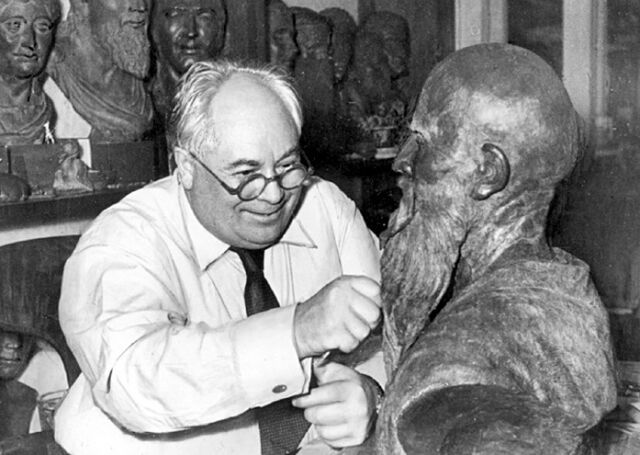

1970 год. Ушел из жизни выдающийся советский антрополог-скульптор Михаил Герасимов, разработавший оригинальную методику антропологической реконструкции лица, известную во всем мире как «метод Герасимова»

Восстановить облик человека по костям в Европе неоднократно пытались задолго до Герасимова. После серии бесплодных попыток, уже в 30-х годах ХХ века (то есть буквально в то время, в которое начинал свою деятельность Герасимов), стали появляться научные статьи, в принципе отрицающие наличие коррелятивных связей между тканями лица и черепа. Большинство же ученых того времени считали, что по черепу можно восстановить максимум типичные расовые черты. Герасимов в корне изменил эти представления.

В соответствии со своей методикой он вылепил головы Ивана Грозного, Ярослава Мудрого, Андрея Боголюбского, Тимура, Улугбека, Шиллера, Хаджи-Мурата и других исторических личностей. Сегодня они известны каждому по экспозициям музеев, кинофильмам, книгам.

Однажды после очередной лекции кто-то поинтересовался у академика Герасимова, как он определяет, какой формы у индивидуума был кончик носа, ведь вместо него на черепе буквально дырка. Михаил Михайлович долго рассказывал, как складываются, умножаются и делятся параметры лба, глазниц и челюсти при восстановлении этого кончика. А по окончании выступления хитро подмигнул ассистенту: «А про уши-то так и не спросили!».

Оказывается, определить форму ушей по черепу невозможно. И антрополог лепил их, как бог на душу положит.

Но проблемой остаются не только уши. Татьяна Балуева, возглавившая после смерти академика его знаменитую «герасимовскую» лабораторию антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии РАН, в интервью «Известиям» отмечала: «Есть вещи, которые мы не установим. Был человек лыс или носил кудри до плеч? (А от прически очень зависит восприятие облика.) Усы, борода… Характерная мимика (вы представляете Гагарина без знаменитой улыбки?). Мы же намеренно делаем портреты бесстрастными — тоже принцип Герасимова, так точнее».

1970 год. Завершилось строительство Асуанской плотины — грандиозного гидротехнического сооружения на реке Нил, изменившего ход истории Египта

Этот амбициозный проект стоимостью около миллиарда долларов стал символом эпохи, положив конец циклу разрушительных наводнений и засух в регионе. Длина плотины превышает 3,2 километра, а ее масса в 16 раз превосходит Великую пирамиду в Гизе. Водохранилище, озеро Насер, протянулось на 480 километров в длину и 16 километров в ширину, превратив пустыню в плодородные земли.

Строительство велось с 1960 года при активном участии Советского Союза, предоставившего финансирование и более пяти тысяч своих специалистов. Главным инженером был назначен Николай Малышев — выдающийся гидроэнергетик и Герой Социалистического Труда.

Днем официального открытия строительства Асуанского гидроузла стало 9 января 1960 года, когда президент Египта Абдель Насер, нажав красную кнопку на пульте, произвел взрыв скальной породы в котловане и заложил в фундамент будущего сооружения символический ящик с Кораном, газетами и монетами разных стран.

15 мая 1964 года произошло перекрытие Нила в присутствии советского лидера Никиты Хрущева. А завершен проект был 21 июля 1970-го. Увы, провести церемонию официального открытия сооружения, строительство которого стало значимой вехой его президентства, Насеру было не суждено — он скончался в сентябре того же года. Церемония прошла в январе 1971-го при участии его преемника Анвара Садата и председателя президиума Верховного Совета СССР Николая Подгорного.

Создание плотины сопровождалось масштабными социальными и культурными последствиями: было переселено порядка 90 тысяч крестьян и нубийских кочевников, а древнеегипетский храмовый комплекс Абу-Симбел был перенесен в безопасное место. Совместно с ЮНЕСКО специалисты спасли множество памятников, отправив некоторые из них в музеи мира — от Мадрида до Нью-Йорка.

Асуанская плотина дала мощный толчок развитию экономики Египта, обеспечив ежегодную выработку до 10 миллиардов киловатт-часов электроэнергии и расширив возделываемые земли. Вместе с тем ее создание привело к некоторым экологическим трудностям — таким, как снижение плодородия земель в дельте Нила и распространение болезней (шистосомоза) через улиток, живущих в ирригационных системах.

1975 год. Состоялась премьера фильма «Любовь земная»

Социальную мелодраму о жизни советской деревни в 1930-е годы по мотивам романа Петра Проскурина «Судьба» поставил режиссер Евгений Матвеев.

По сюжету, женатый председатель колхоза Захар Дерюгин, роль которого сыграл сам Матвеев, встречает позднюю любовь. Его чувство к односельчанке Мане Поливановой непреодолимо и мучительно. Перед Захаром стоит выбор — сохранить семью и честь отца семейства или начать жизнь заново, отдавшись новой любви.

Актрис Зинаиду Кириенко и Ольгу Остроумову утвердили на роли без проб. Первая сыграла жену председателя, а вторая — его позднюю любовь Маню.

Фильм вызвал неоднозначную реакцию у зрителей: одни осуждали действия главного героя, упрекая в измене, другие наоборот, благодарили за рассказанную историю. Режиссеру даже пришлось устраивать специальные встречи со зрителями, чтобы разъяснить основной посыл фильма.

«Я не конструирую картины, я их не выстраиваю. Я их выдыхаю из себя… Наверное, моя откровенность во всем — и в человеческих отношениях, и в отношении к своему творчеству, она и руководит мной», — признавался Матвеев.

Через год он приступил к работе над продолжением истории своих героев и снял фильм «Судьба» — киноленту о военном лихолетье, о русском народе, его патриотизме и любви к своей Родине. Роль Захара Дерюгина снова исполнил сам Матвеев.

Несмотря на то, что обе картины многие упрекали в лакировке событий, происходивших в стране в 1930–1940-х годах, публика валила на них валом. В прокате 1975 года «Любовь земная» заняла 5-е место (50,9 млн зрителей), а «Судьба» в 1978-м — 3-е место (57,8 млн).

Украшением обоих фильмов стали прозвучавшие в них песни. В «Любови земной» — это «Даль великая», «Сладка ягода» и «Рябина» («Что шумишь, качаясь…»), а в «Судьбе» — «Эхо любви» в исполнении Анны Герман.

2010 год. Умер Луис Корвалан, чилийский политик, на протяжении 30 лет возглавлявший компартию своей страны

Фото получило главный приз международной фотовыставки «Интерпрессфото-77», будучи выбранным жюри среди 17 500 снимков, сделанных фотографами из 78 стран мира.

В СССР его имя было на слуху. Люди постарше помнят бурные манифестации под лозунгом «Свободу Луису Корвалану!»

После прихода в 1973 году к власти в Чили хунты Пиночета, свергнувшей правительство Народного единства Сальвадора Альенде, Корвалан оказался в тюремных застенках. Сначала он содержался без суда в одиночном заключении, затем, будучи приговоренным к пяти годам заключения «за шпионаж», — в различных концлагерях.

Добиться освобождения самого известного латиноамериканского политзаключенного смогли руководители Советского Союза, за что он был им благодарен до конца жизни. Сначала была развернута мощная международная пропагандистская кампания. Затем в декабре 1976 года состоялась знаменитая операция обмена Корвалана на советского диссидента Владимира Буковского.

Сам чилийский коммунист, томившийся в неволе, был не в курсе, что его собираются обменять. Корвалан вспоминал:

«Сижу в тюрьме — тут меня просят «на выход с вещами». Ну, думаю, все. Едем, сажают в самолет. А охранка Пиночета тогда заключенных в море сбрасывала. Думаю — ага, все понятно. Приземляемся, вокруг — Швейцария, мне говорят: сейчас тебя отвезем в посольство СССР. Я спокойно понимаю, что сошел с ума. Ну а потом меня отвезли в Белоруссию, мне запомнилось — там было полным-полно снега, декабрь же…»

Почему Корвалана не привезли сразу в Москву, можно только предполагать. Сам он позже в интервью объяснял так: «В эти дни отмечали день рождения Брежнева. И во всем официальном мире это было главной новостью».

Наконец после двухдневного пребывания в белорусской столице его доставили в Кремль, в горячие объятия советского лидера. Снимок личного фотографа Брежнева Владимира Мусаэльяна «Товарищ Лучо снова с нами!», на котором запечатлен прослезившийся от избытка чувств генсек, сжимающий руку освобожденного узника, обошел весь мир.

В 1983 году Корвалан сделал несколько пластических операций и нелегально вернулся на родину, чтобы продолжить революционную борьбу в подполье. Это было для него и делом принципа, и личным долгом — в 1975 году после пыток в пиночетовской тюрьме скончался его единственный сын.

В 1989 году хунта прекратила свое существование, и Корвалан вышел из подполья. Вскоре он добровольно ушел в отставку с поста генерального секретаря чилийской компартии, оставшись членом ЦК.

В 1995 году Корвалан выпустил книгу «Крушение советской власти», где проанализировал уроки советского опыта построения социализма.

«Конечно, я с трудом пережил крушение СССР — этого, по-моему, не ожидали даже американцы, — признавался он в одном из интервью. — Но прошло время, и я немного успокоился. Главное, что 73 года назад я вступил в Коммунистическую партию и с тех пор не меняю своих идеалов. Как и Куба, которая высоко держит знамя социализма и сопротивляется американской агрессии, что согревает мое сердце. […] Они молодцы, у них есть бесплатные медицина, образование и много всего хорошего. Стоит подождать — и все еще будут завидовать Острову свободы».

Корвалан умер в возрасте 93 лет в своем доме в Сантьяго, в окружении смотревших со стен портретов Че Гевары, Фиделя Кастро, классиков марксизма-ленинизма и его современников — коммунистических лидеров эпохи идеологического противостояния СССР и США. Ни о чем не жалея и с верой, что идеалы социализма, которым он посвятил свою жизнь, обязательно восторжествуют.

Читайте также:

- Как знаменитый астроном лишился носа, и зачем поэту шпага и ванна. Этот день в истории: 21 августа

- За что казнили Волынского и почему Райкин отказался сниматься у Спилберга. Этот день в истории: 8 июля

- Непобитый рекорд Пеле, и как череп «Ангела смерти» стал учебным пособием. Этот день в истории: 21 июня