Городская станция скорой медицинской помощи 17 октября отмечает 115 лет со дня основания. Каждый день сюда поступают сотни звонков — за ними тревога, боль и растерянность. От слаженности работы диспетчеров и выездных бригад зависит, насколько быстро и эффективно будет оказана помощь. Корреспондент агентства «Минск-Новости» узнала, как устроена работа службы, где цена ошибки — человеческая жизнь.

«103. Слушаю вас». Как начинается путь к спасению

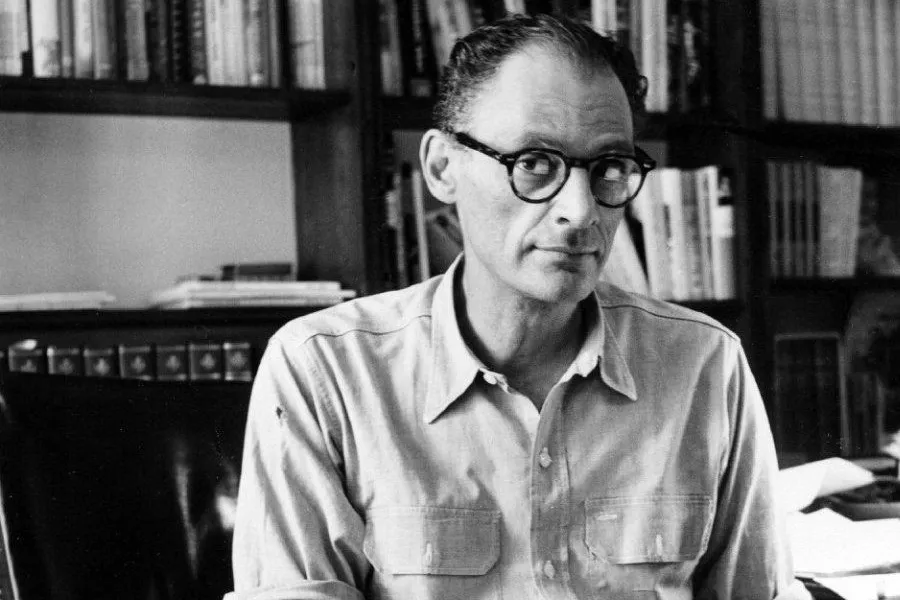

Прежде, чем карета скорой помощи тронется с места, поступивший звонок должен пройти через диспетчера. Один из них — фельдшер оперативного отдела по приему вызовов и передаче их выездным бригадам Лариса Мирончик. Она работает здесь много лет и точно знает: за каждым вызовом — своя история.

— Наша задача — принять вызов, выяснить, что случилось, определить приоритет: экстренный он или неотложный, — объяснила Л. Мирончик. — Если, к примеру, человек потерял сознание или не дышит, это экстренный вызов, и машина должна выехать как можно скорее, в течение 20 минут. А если у пациента повышенное давление или обострение хронической болезни — неотложный случай, на него можно направить бригаду, которая должна приехать максимум за 75 минут.

В пиковые периоды, как рассказала специалист, приходилось обрабатывать до 200 звонков за смену.

— Очень многое зависит от того, как ты разговариваешь с человеком. Часто люди растеряны, в панике. Стараешься говорить спокойно, четко — это помогает им взять себя в руки, — отметила собеседница. — Мы подсказываем, что делать до приезда бригады. Например, при судорогах нужно положить человека на бок, придерживать голову.

Кстати, за первую половину октября зарегистрировано более 3 тыс. вызовов.

За секунды до выезда

Когда вызов принят и обработан, он поступает на планшет фельдшерам выездной бригады.

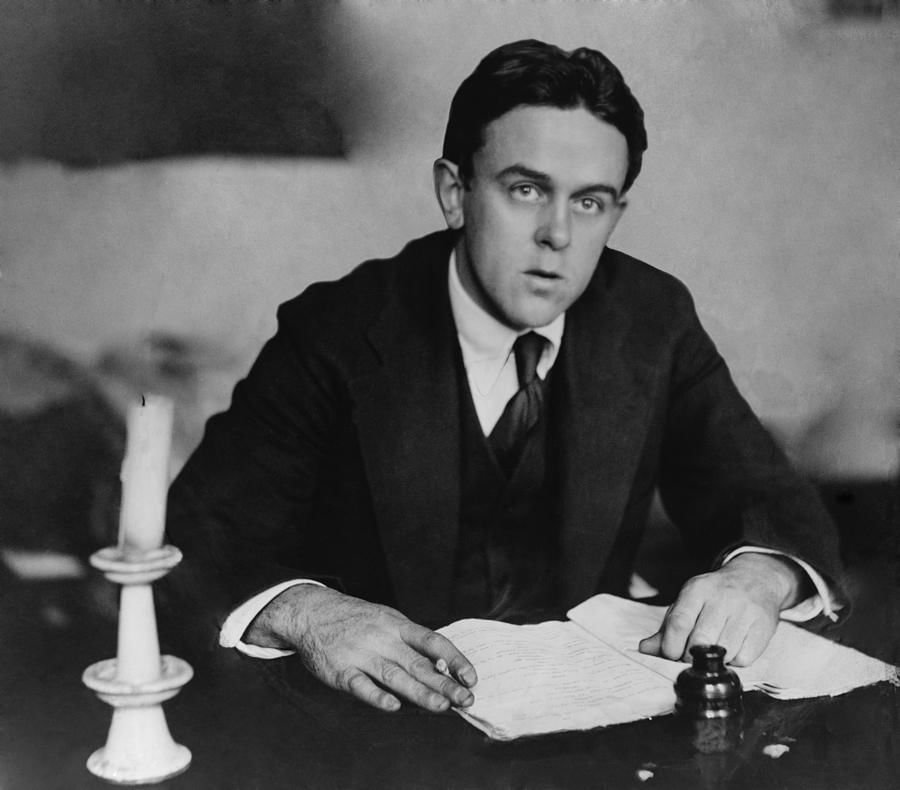

— Планшет издал звуковой сигнал — все, собираемся и уезжаем, — рассказала фельдшер скорой медицинской помощи Дарья Воронцова. — Это занимает не больше пары минут. На месте уже работаем по ситуации.

Выездные фельдшеры сталкиваются с разными случаями: от обострений хронических заболеваний до остановки сердца. Некоторые визиты эмоционально выбивают из колеи, но нужно быть собранным.

— Есть вызовы, когда счет идет на секунды: инфаркты, инсульты, тяжелые травмы. При инсультах мы, например, сразу в голове считаем: успеем ли уложиться в «терапевтическое окно» — это время после начала симптомов, когда наиболее эффективно применение лечебных мер для спасения мозга, — рассказал фельдшер скорой медицинской помощи Олег Герус.

На станции работают разные типы бригад, и каждая создается под конкретные задачи. Есть так называемые линейные, они универсальны и выезжают чаще всего, например, при температуре, боли, незначительных травмах. Есть педиатрические, которые направляют к детям, в состав такой команды входят врач-педиатр и фельдшер. Самые тяжелые вызовы — зона ответственности реанимационных и интенсивных бригад: сюда входят случаи остановки сердца, тяжелых травм, инфарктов. Такие команды, как правило, включают врача-реаниматолога или врача интенсивной терапии.

Как признаются специалисты, работа и физически, и морально нелегка.

— Мы приезжаем туда, где нужно действовать быстро. Но по-настоящему тяжело эмоционально, когда сталкиваешься с беспомощностью и отчаянием. Самые сложные визиты — к детям и одиноким пожилым людям, — отметил О. Герус. — В первом случае больно видеть страх в глазах ребенка, во втором — осознавать, что для одинокого человека ты не только фельдшер, а единственный луч надежды и собеседник.

Правильно выстроенный диалог с теми, кто вызывает скорую, часто играет решающую роль, особенно в стрессовых ситуациях. Иногда именно в процессе разговора раскрываются важные детали, без которых помощь могла бы оказаться неэффективной.

— Недавно был случай с трехмесячным малышом, — вспомнил специалист. — Он выпал из коляски, и когда мы приехали, был без сознания. Родители в панике. Только по дороге в больницу они немного пришли в себя и вспомнили: ребенок перед этим сильно плакал. Тогда мы поняли, что это был аффективно-респираторный приступ. Это непроизвольная остановка дыхания у младенцев после сильного испуга или боли, которая может привести к кратковременной потере сознания. К счастью, с ребенком все оказалось в порядке.

Экстренный набор

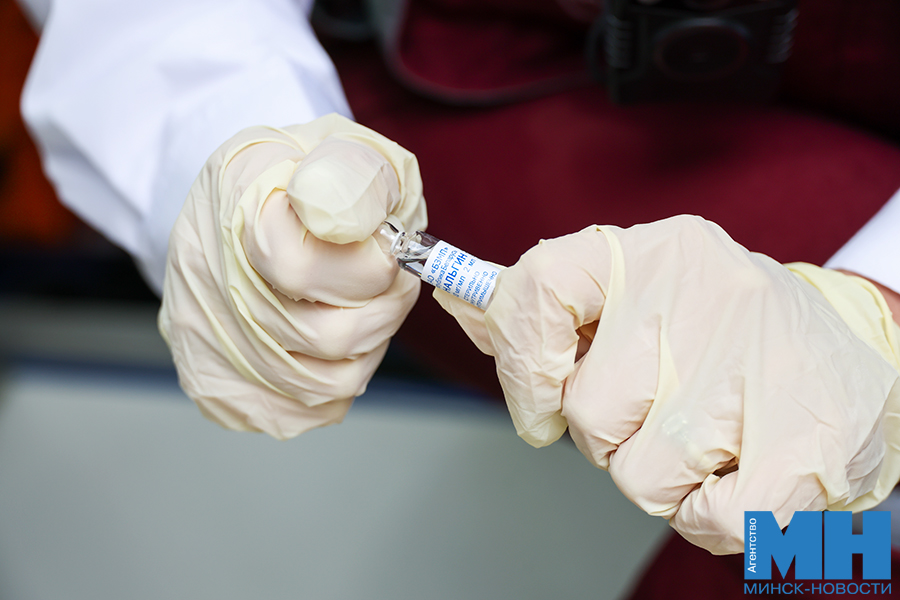

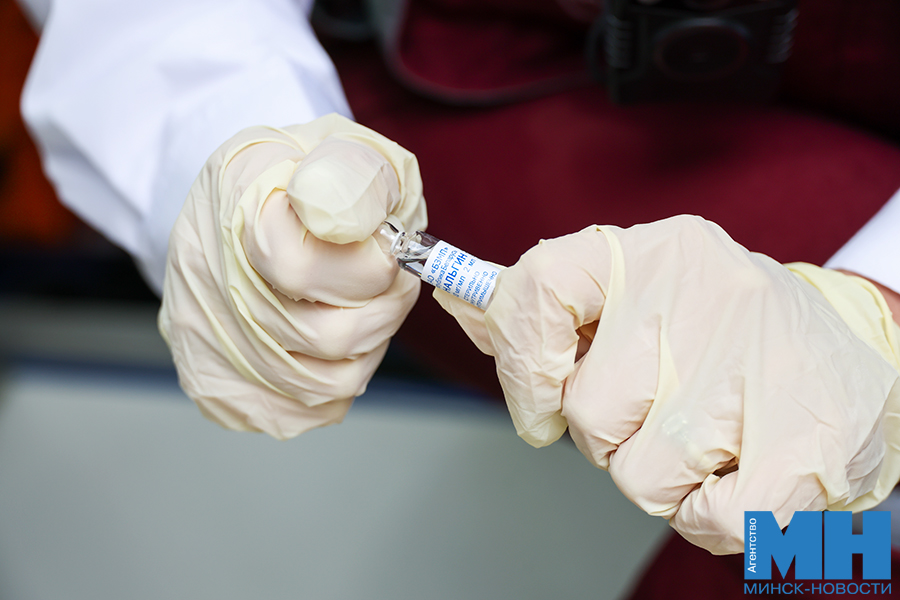

На выезд фельдшер берет не просто сумку, а полноценный мобильный мини-центр экстренной медицины.

— Мы проверяем сумки перед каждой сменой. У нас есть все необходимое для оказания первой помощи при инфаркте, гипертоническом кризе, травмах и других ситуациях, — пояснила Д. Воронцова. — Есть укладки для сердечно-сосудистой и травматологической помощи, кислород, носилки, транспортные шины, мешок Амбу — механическое ручное устройство для выполнения временной искусственной вентиляции легких.

Фельдшеры готовы ко всему. Даже к таким неожиданным ситуациям, как экстренные роды.

— Один раз приехали, а времени на транспортировку уже не было — схватки пошли активно. Пришлось принимать прямо на месте. Все прошло хорошо, — поделился О. Герус. — Для нас это обыкновенная часть работы. Главное — не терять самообладания.

Городская станция оснащена современным оборудованием: кардиографами, дефибрилляторами, щитами для транспортировки пациентов с повреждением позвоночника, сидячими каталками для спуска по лестнице. Все продумано до мелочей, чтобы не терять ни секунды.

На вопрос, какие качества важны для фельдшера скорой помощи, О. Герус и Д. Воронцова отвечают почти одновременно.

— Это рассудительность, чтобы уметь быстро принимать правильные решения в любой ситуации, — подчеркнула девушка. — И, конечно, знания.

— И решительность, — добавил ее коллега. — Потому что на выезде нельзя сомневаться, ведь от твоих действий зависит человеческая жизнь.

Фото Елизаветы Давидовской