Музей Янки Купалы, смерть Иды Рубинштейн и независимость Южной Осетии. Этот день в истории: 20 сентября

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 20 сентября в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1870 год. Завершено объединение Италии

Итальянские войска заняли Папскую область и вошли в Рим, который был провозглашен столицей королевства. Папа Пий IX отказался вести переговоры с новой властью, удалился в свой дворец в Ватикане и объявил себя и своих преемников на папском престоле «ватиканскими пленниками».

Уже 2 октября 1870 года в городе прошел референдум, в результате которого за присоединение Рима к Италии проголосовали свыше 133 тыс. человек (против — 1,5 тыс.). И 1 июля 1871 года Рим официально был объявлен столицей Королевства Италия.

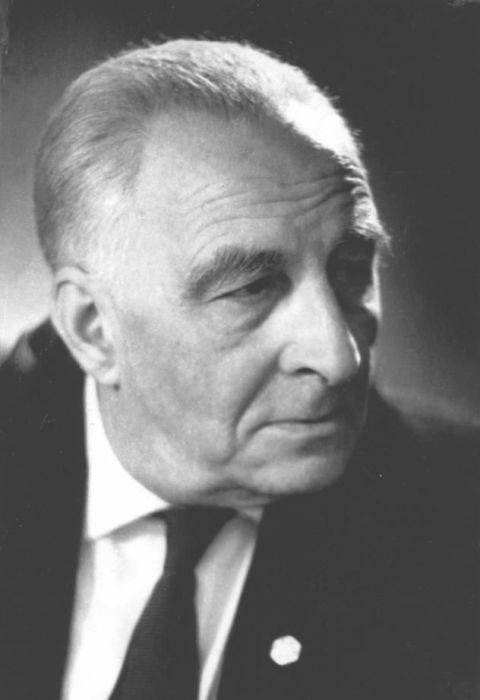

1900 год. Родился Николай Тимофеев-Ресовский, выдающийся советский ученый-биолог и генетик, основоположник радиационной и популяционной генетики, учений о микроэволюции, феногенетике и биофизике

Считается, что именно с работ Тимофеева-Ресовского началась цепь исследований, приведшая в 1953 году к открытию двойной спирали ДНК. И именно его имя стоит у истоков большинства биологических наук, появившихся в середине прошлого столетия.

Еще будучи студентом Московского государственного университета, Тимофеев-Ресовский в 1921 году начал работать в генетической лаборатории Института экспериментальной биологии. Изучая механизмы проявления генов, молодой ученый пришел к выводу, что единичная мутация может вызывать множественные изменения во внешнем облике организма. Результатом этого явилось впервые введенное им в радиобиологии понятие «радиобиологический парадокс», обозначающее несоответствие между ничтожным количеством поглощенной энергии ионизирующего излучения и крайней степенью реакции биологического объекта. Одновременно с введением этого понятия в 1920–1930-х годах Тимофеев-Ресовский предложил защищать врачей-рентгенологов свинцовыми фартуками.

В то время существовали тесные взаимоотношения между учеными СССР и Германии, и когда для работы в созданной Оскаром Фогтом лаборатории исследования мозга при Нейробиологическом институте в Берлине понадобился высококлассный специалист, профессор Николай Кольцов и нарком Николай Семашко рекомендовали Тимофеева-Ресовского. В 1925 году Тимофеев-Ресовский вместе с супругой и сыном отправился в Германию, не подозревая, что научная командировка со временем станет эмиграцией.

Возглавляя отдел генетики и биофизики в Институте исследований мозга в пригороде Берлина — Бухе, Тимофеев-Ресовский продолжил свои исследования. В 1934 году он впервые высказал идею, что ионизирующее излучение не только порождает лучевую болезнь, но и вызывает невидимые изменения наследственного аппарата, которые могут проявиться у отдаленного потомства.

Когда в 1937 году советское консульство не продлило ему и его жене заграничные паспорта, настоятельно предложив им вернуться в СССР, ученый уже был хорошо осведомлен (благодаря письмам друзей) о репрессиях коллег, прокатившихся по всей стране. Трое из четверых его братьев были к тому времени арестованы. И он предпочел остаться в Германии.

Его сын Дмитрий, один из организаторов подпольной антинацистской организации «Берлинский комитет ВКП (б)», был схвачен гестаповцами. Николаю Владимировичу было предложено освобождение сына в обмен на сотрудничество с фашистами. Ученый после мучительных раздумий отказался. Дмитрий погиб в 1945-м в концлагере Маутхаузен.

После поражения Германии Тимофеев-Ресовский был арестован и доставлен в Москву. Доказать его пособничество нацистам не удалось, поэтому он получил «всего» 10 лет лагерей.

Из Карлага, где он умирал от дистрофии, в 1947 году его вытащил генерал-лейтенант МВД Авраамий Завенягин. Тимофеева-Ресовского вылечили, поставили на ноги и отправили на Урал, где на озере Сунгуль находилась «Лаборатория Б», занимавшаяся вопросами радиобиологии. Там к Николаю Владимировичу присоединились жена и младший сын, долгое время не знавшие о его судьбе.

В стране создавали атомную бомбу, атомные реакторы, атомные станции. Даже ученые-физики не представляли себе толком нужных мер защиты при пользовании радиоактивными веществами. В общем, Тимофееву-Ресовскому нужно было решать широкий круг задач, многие из которых были поставлены перед наукой впервые.

В 1950 году его выдвинули на Нобелевскую премию за исследования мутаций, но советские власти не ответили на запрос Швеции о том, жив ли он.

Ученый скончался 28 марта 1981 года в Обнинске и был похоронен на местном кладбище. Его полная реабилитация последовала только 11 лет спустя, в 1992-м. Судьба Тимофеева-Ресовского описана в книге Даниила Гранина «Зубр».

1945 год. В Минске открылся музей народного поэта Беларуси Янки Купалы

Первые экспозиции, посвященные жизни и творчеству Купалы, размещались в Доме правительства. Однако первой послевоенной осенью музей переехал в старое здание Дома профсоюзов на пл. Свободы, а в 1950-м — в тогдашний Дом литератора на ул. Энгельса, 27. В мае 1951 года была создана первая стационарная музейная экспозиция, отразившая лишь две темы: «Янка Купала — поэт и драматург» и «Янка Купала в изобразительном искусстве».

В 1959 году Литературный музей Янки Купалы переехал в специально построенное двухэтажное здание на живописном берегу реки Свислочи, недалеко от места, где поэт жил с семьей в 1926–1941 годах. Именно там и была создана большая экспозиция, посвященная его жизни и творчеству.

Вокруг дома-музея раскинулся парк, который с 1962 года носит имя Я. Купалы. Там же возвышается памятник поэту, возведенный в честь 90-летия со дня его рождения. У подножья монумента цветет бронзовая «папараць-кветка» — символ купаловской поэзии.

На протяжении всего периода существования музея велась кропотливая работа по формированию коллекций. Здесь хранятся рукописи и документы Купалы, личные вещи и фотографии, собран большой книжный фонд. Имеется богатая коллекция «Музычнай Купаліяны» — на слова поэта написано более 200 музыкальных произведений.

Музей имеет четыре филиала: «Окопы» в Логойском, «Вязынка» и «Яхимовщина» в Молодечненском и «Левки» в Оршанском районах.

1960 год. Умерла Ида Рубинштейн, российская артистка балета и антрепренер

Она принадлежала к одной из богатейших семей юга Российской империи и унаследовала огромное состояние. Театральную деятельность начинала в Санкт-Петербурге, а в 1910-х годах переехала жить в Париж, где приобрела особняк.

В 1909–1911 годах Рубинштейн танцевала в «Русском балете» Сергея Дягилева. Впервые она выступила в составе дягилевской антрепризы 2 июня 1909 года в Париже, на сцене театра «Шатле», дебютировав наряду с Анной Павловой, Вацлавом Нижинским и Тамарой Карсавиной в балете Михаила Фокина «Клеопатра». Она также была первой исполнительницей роли Зобеиды в балете Фокина «Шехеразада». Роли Клеопатры и Зобеиды были лучшими во всей сценической карьере артистки, ее непревзойденным успехом.

Рубинштейн обладала необычно высоким ростом, но ее угловатая пластика и продуманно скупая жестикуляция имели успех у публики и критики, писавшей о ее «гибкости змеи» и «сладострастно окаменелой грации». Уникальный образ, созданный артисткой, сохранялся и в ее дальнейших работах.

В 1911 году, расставшись с Дягилевым, Рубинштейн создала собственную труппу. Благодаря своим средствам она приглашала в нее лучшие имена своего времени, сотрудничала с Леоном Бакстом, Александром Бенуа, Михаилом Фокиным, Брониславой Нижинской, Леонидом Мясиным, Габриеле Д’Аннунцио, Всеволодом Мейерхольдом. По ее заказу были созданы такие произведения, как «Болеро» Мориса Равеля, «Поцелуй феи» и «Персефона» Стравинского, «Мученичество Святого Себастьяна» Клода Дебюсси. Она дружила с Сарой Бернар, Марком Шагалом, Жаном Кокто, Андре Жидом, Вацлавом Нижинским.

Ее стильный образ «декадентской дивы» вдохновлял многих художников, и она охотно им позировала. Много шума наделал ее знаменитый портрет кисти Серова. Художника упрекали в модернизме и стилизации, но наиболее сочувственно отнеслись к портрету те, кто не только видел Рубинштейн на сцене, но и знал ее лично: «Угловатая грация тела, раскидистость несколько надменной, смелой и хищной позы дают законченный образ женщины, оригинальной по интеллекту, характеру, не лишенной чего-то влекущего, но не обещающей уюта».

«Я не могу идти рядом с кем бы то ни было, — говорила Рубинштейн. — Я могу идти только одна». Эта фраза на протяжении всей жизни была ее девизом.

Согласно желанию Рубинштейн, на ее памятнике нет ни имени, ни дат — только инициалы, две буквы: И. Р.

1990 год. Южная Осетия провозгласила независимость от Грузии

Фото РИА Новости

В годы СССР Южная Осетия имела статус автономной области в составе Грузии. 20 сентября 1990 года, в связи с возможным выходом Грузии из состава Советского Союза, Юго-Осетинский областной Совет народных депутатов принял решение преобразовать область в Юго-Осетинскую Советскую демократическую республику и принял Декларацию о государственном суверенитете республики.

В ответ на эти решения в ночь на 6 января 1991 года Грузия ввела в Южную Осетию войска. Сопротивление им оказали осетинские отряды самообороны и местной милиции. По различным оценкам, к лету 1992 года в результате конфликта погибли от 2 до 4 тыс. человек.

В июне 1992 года главы России и Грузии Борис Ельцин и Эдуард Шеварднадзе подписали соглашение о принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта, которое положило конец вооруженному противостоянию. Также в соответствии с документом в зону конфликта были введены смешанные российско-грузино-североосетинские миротворческие силы.

Дважды (в 1992 и 2006 годах) в Южной Осетии проводился референдум по вопросу о независимости республики. Абсолютное большинство жителей республики проголосовали «за».

В июле — августе 2008 года ситуация в зоне грузино-южноосетинского конфликта вновь обострилась. В ночь на 8 августа Грузия начала массированный обстрел столицы Южной Осетии — Цхинвала, нападению подверглись и места дислокации российских миротворцев. В республике начались активные боевые действия. 8 августа Президент России Дмитрий Медведев объявил о начале операции по принуждению Грузии к миру в зоне конфликта.

Боевые действия продолжались до 12 августа и завершились разгромом грузинских войск. 26 августа Россия официально признала Южную Осетию в качестве независимого государства. Позднее это сделали еще четыре государства — члены ООН: Никарагуа, Венесуэла, Науру, и Сирия.

В настоящий момент Южная Осетия является частично признанным государством.