Дмитрий Мохов начинал как архитектор, продолжил как художник кино и театра, в послужном списке которого 11 фильмов и около 300 спектаклей, поставленных по всему СССР. А еще его наследие — большое количество рисунков и фотографий. Сегодня он профессор Белорусской государственной академии искусств, известный мастер и учитель художников театра и кино. Подробности — в материале корреспондента газеты «Вечерний Минск».

«Дмитрий Максимович Мохов — многогранная личность в искусстве. Крупный, яркий художник, который создал свой уникальный театр, представленный множеством постановок в разных городах и странах», — так охарактеризовала героя статьи доктор искусствоведения Вероника Ярмолинская.

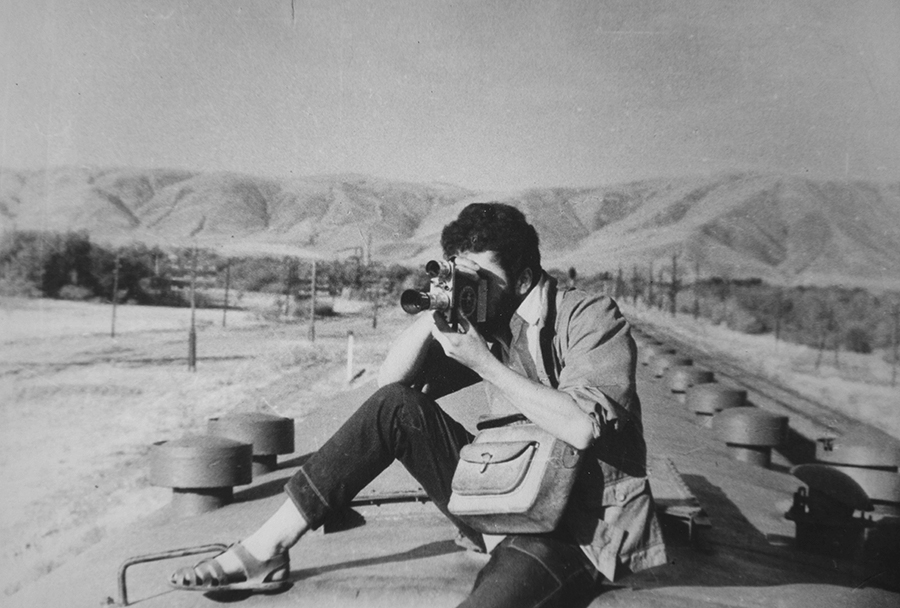

— Я уже в школе знал, что буду художником. Чтобы приблизиться к мечте, поступил на архитектурный факультет Новосибирского инженерно-строительного института. Потом была учеба в Минске. В студенческие годы много путешествовал, объехал Сибирь, Крайний Север, Карелию, Среднюю Азию, — рассказывает Дмитрий Максимович. — Жажда познания была столь сильной, что порой путешествовал нелегально — на крыше вагона поезда (теперь такое невозможно даже представить). В поездки всегда брал фотоаппарат, блокнот и этюдник. Параллельно с учебой в вузе начал работать в кино. А дальше — жизненные университеты. Мне повезло общаться с большими мастерами: драматургами, художниками, режиссерами, композиторами. Они были моими учителями.

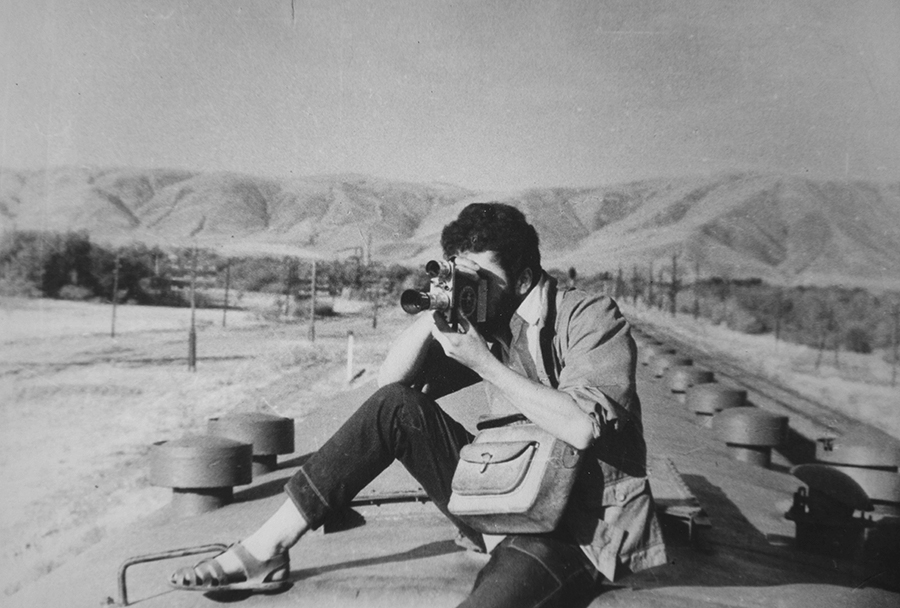

Поездка в Среднюю Азию

Советчик королей

— Вы реализовывали себя в разных жанрах искусства: театре, кино, зодчестве. А кем по профессии себя считаете?

— Раньше в наших дипломах писали «художник-архитектор». Точная формулировка, и это как раз про меня. Всегда полагал, что архитектор — одно из лучших образований, синтез изобразительного искусства и науки — математики, физики. Неспроста в давние времена советниками у королей были именно зодчие. Профессия архитектора, к слову, очень понадобилась для работы в кино и театре, чтобы представлять, как выстроить придуманные пространственные композиции. Помню, как начинал работу в кино на съемках фильма «Житие и вознесение Юрася Братчика» по роману Владимира Короткевича «Христос приземлился в Гродно». Художник-постановщик Шавкат Абдусаламов нарисовал для съемок город, который не вписывался ни в один закон архитектуры. Но надо было строить, и я это сделал. Декорации, кстати, долго стояли на берегу моря в Ялте. Там были собор, торговая улица, улица ремесленников. Потом оказалось, что территория частная, все постройки снесли.

Декорации к фильму «Житие и вознесение Юрася Братчика»

Кино всегда привлекало меня своим масштабом, когда можно было выйти за пределы замкнутого пространства и возводить города, дворцы, замки. А еще было важно, что художник театра и кино владеет тем, чем не владеют другие художники. Временем! Он может перенести зрителя на 100 лет вперед или назад и показать образ в развитии.

На съемках фильма «Житие и вознесение Юрася Братчика»

В кино Дмитрий Мохов начинал ассистентом художника-постановщика и декоратором на съемках фильмов «Город мастеров», «Альпийская баллада», «Я, Франциск Скорина», «Сказание о Рустаме». Впоследствии стал художником-постановщиком. В его послужном списке работа над фильмами «Стая», «Краповый берет», «Тум-Паби-Дум» и другими.

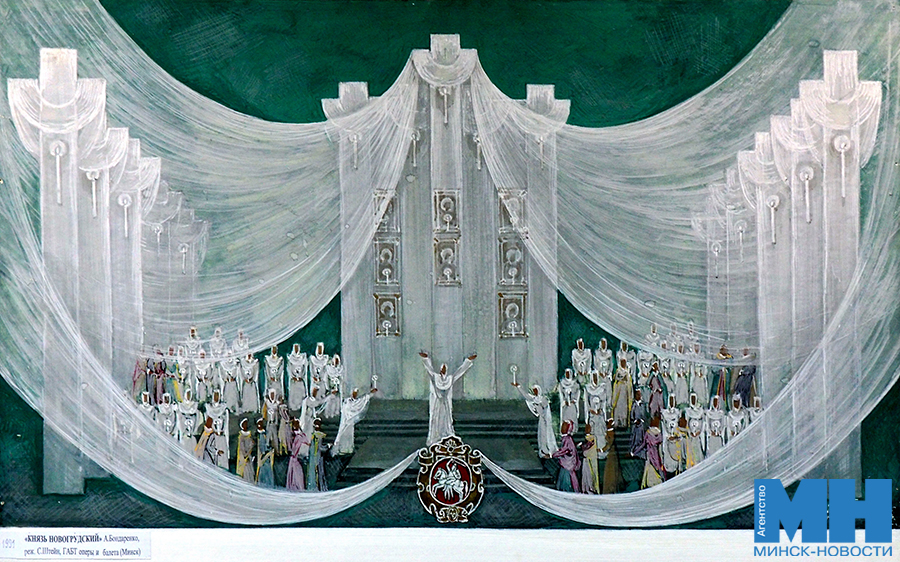

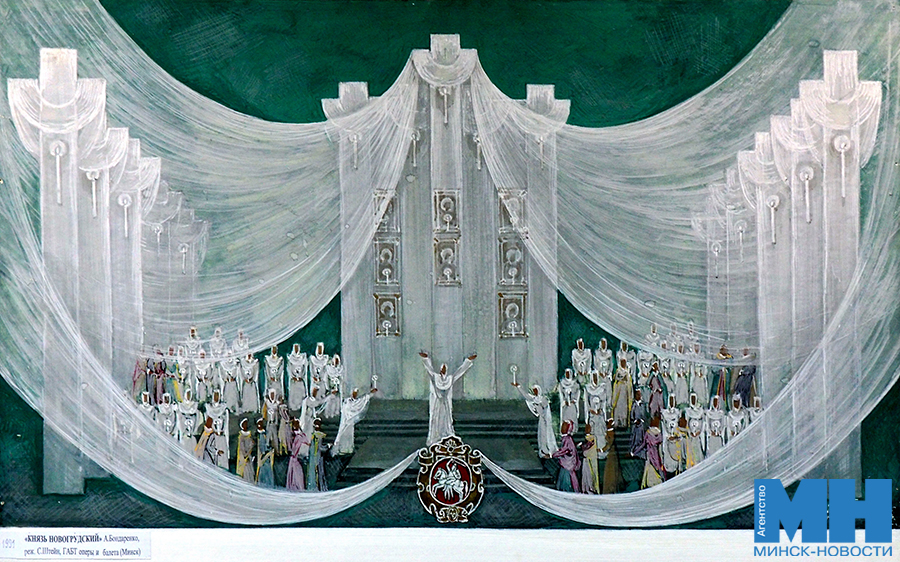

Театральная рапсодия

Театральный период в творческой жизни Дмитрия Мохова пришелся на 1970–1980-е. Художник ставил спектакли разных жанров: оперы, балеты, драмы. Разные режиссеры, разные города. Но каждый раз это был поиск образного пространственного решения пьесы.

— В то время я работу не искал, меня искали режиссеры, — вспоминает Дмитрий Максимович. — Спектакли с моими декорациями и костюмами получали призы на международных фестивалях, поэтому режиссеры дорожили сотрудничеством. Заказы были расписаны на два-три года вперед, проходило по пять-шесть премьер за сезон по всему СССР. Помню, было 10 премьер за год, так совпало за счет «переходящих» спектаклей, работа над которыми начиналась сезоном раньше.

«Дом Бернарды Альбы»

— Что для вас в творчестве было отправной точкой?

— Понимание первоисточника: в кино это сценарий, в театре — пьеса, в архитектуре — проектное задание. Именно драматургия рождает образное пространственное решение.

В минских театрах в разные годы шли спектакли Дмитрия Мохова «Дом Бернарды Альбы», «Ромео и Джульетта», «Дар», «Зов», «Счастье мое», «Женитьба Бальзаминова», «Человеческий голос», «Не боюсь Вирджинии Вулф», «Евгений Онегин», «Фантазии по Гоголю», «Комедия о Лисистрате», «Гамлет», «Мефисто», «Маленький лорд Фаунтлерой» и другие.

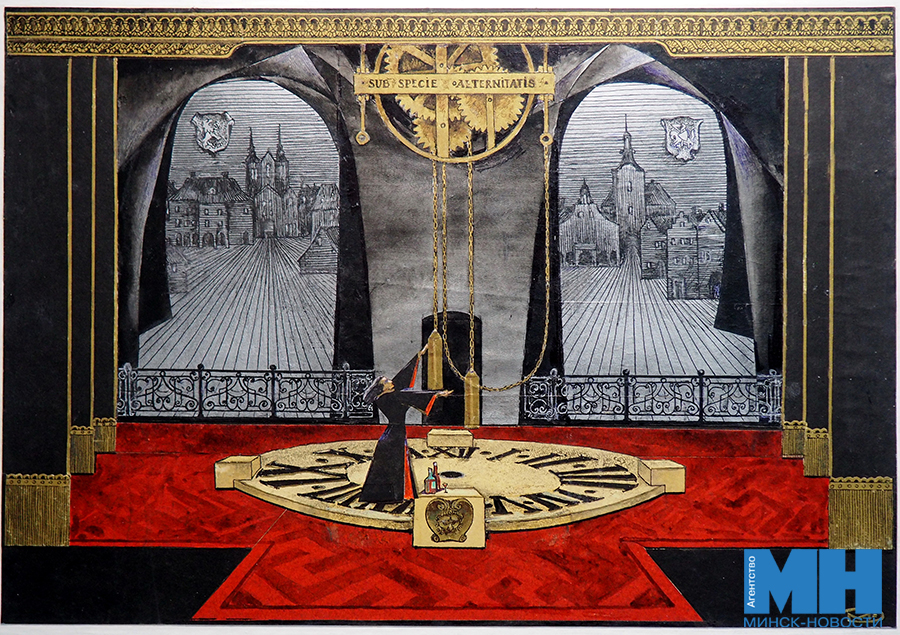

Спектакль «Средство Макропулоса»

— В своей книге «Ностальгия по настоящему», рассказывая о собственной жизни и творчестве, вы пишете, что нельзя делать иллюстрацию пьесы или сценария. Надо искать решение для раскрытия темы.

— Конечно. В пьесе, например, написано: действие происходит высоко в горах. Первое, что напрашивается — нарисовать в декорациях горы. Или нагородить. Это неправильный ход. Сценография может быть условной, при этом главная задача художника — по заданной драматургии найти эквивалент жизненному пространству. Пространству, которое радует или угнетает. Здесь необходимы образ, метафора, символ как поиск решения того главного, что уже вдохновило драматурга на написание пьесы, режиссера — на постановку спектакля, композитора — на создание музыки.

Спектакль «Гамлет»

Дмитрий Максимович вспоминает, как вместе с режиссером Борисом Луценко трижды на разных сценах поставил спектакль «Гамлет». В минском Театре-студии киноактера декорации представляли собой панораму древнего сооружения с наслоениями позднейших культурных эпох, сквозь которые проступали почти утраченные фрески. Полупрозрачный гобелен-занавес создавал условную пелену времени. Так мир шекспировской трагедии обретал неожиданное пластическое решение. В Русском театре на сцене появлялся павильон, напоминающий шекспировский театр «Глобус». В декорации нарочито вводились конструкции из современной архитектуры: большой купол, накрывающий театр-мир, тумбы, турникеты, шведские стенки…

Другой пример — вместе с режиссером Валерием Рубинчиком Дмитрий Мохов работал над спектаклем «Комедия о Лисистрате» в Театре-студии киноактера. Руководствуясь сверхзадачей драматурга о сохранении мира, творческому тандему удалось не иллюстрировать определенную эпоху, а соединить разные времена в самых неожиданных сочетаниях и рискованных столкновениях. Сцена представляла собой кинопавильон, рельсы тележки кинооператора соединяли зрительный зал и подмостки. В декорациях присутствовали фрагменты античных статуй, барельефов. Костюмы с античной основой дополнялись современными элементами, боди-артом, перьями. Звучала музыка современных композиторов. Казалось, играла каждая деталь спектакля, все, что находилось в пространстве сцены.

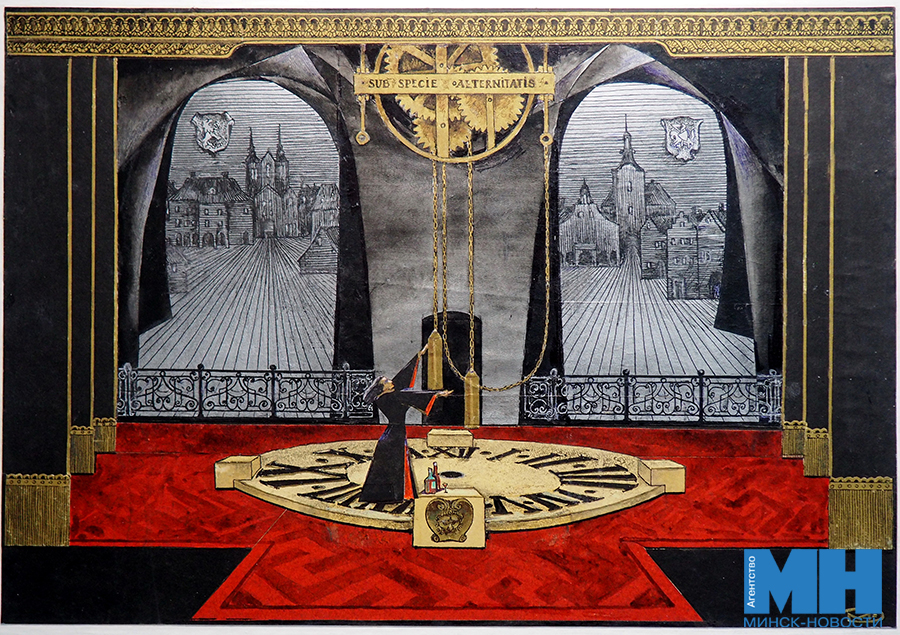

Балет «Мефисто»

А для балета «Мефисто» в Музыкальном театре сконструировали подъемно-опускную установку «Паук» с длинными шлейфами, необычным цветовым освещением, серебристым покрытием деталей. Это фантастическое зрелище, в котором были загадка и своя философия. При минимуме декораций создавалось пространство для столкновения разных миров, разных жизненных философий.

— Пространство должно быть активным соучастником в действиях актеров. Рациональный, жесткий расчет конструкций на сцене, одновременно экспрессия и поэзия создаваемого пространства определили мой стиль работы в театре. — подчеркивает Д. Мохов.

— Случалось отказываться от постановок?

— Редко. Когда не было творческой совместимости с режиссером и я понимал, что мы по-разному трактуем проблемы драматургии. Когда доводилось слышать: «Старик, ну а чем еще будем удивлять, если не этим?» Как будто театр или кино предназначены только удивлять.

— А для чего предназначены?

— Зритель должен ассоциативно столкнуться с проблемами, которые его задевают в жизни, и выйти после спектакля, фильма эмоционально и ментально наполненным. Но есть, конечно, спектакли сугубо для развлечения.

О времени и о Художнике

— Вы в профессии уже 60 лет. Если сравнивать последнюю четверть прошлого столетия и первую нынешнего, как бы вы их оценили с точки зрения развития культуры?

— Философы говорят, что история человечества движется по спирали, значит, и культура тоже. Для меня последняя четверть XX столетия была временем подъема, своеобразного Ренессанса. Время новой драматургии, новаторской сценографии, если говорить о театре. А сейчас мы находимся на другом отрезке спирали. Это закономерно, так и должно быть. Посмотрим, что ждет нас впереди.

— Ходите сегодня в театр?

— Нечасто. Если намечается премьера, смотрю по фамилиям, кто режиссер, художник, и понимаю, стоит ли идти. Сегодня, на мой взгляд, на высоте кукольные театры: минский, гродненский. Это образцы данного вида искусства.

— «Ностальгия по настоящему» — название стихотворения Андрея Вознесенского стало названием вашей книги и одной из последних персональных выставок. О чем сегодня ностальгирует художник Дмитрий Мохов?

— Я не против прогресса в виде компьютера, искусственного интеллекта, но ИИ подменяет настоящее, это не источник знаний, это копилка. И полагаться на него целиком не стоит. Что касается творчества, тут вообще настораживает «помощь» некоторых современных технологий. Художники перестают что-то делать руками, все за тебя компьютер прорисует. Но ведь истинное произведение рождается от соприкосновения твоей души, твоего нерва к материалу и передается через тонкие колебания, через кончики пальцев в инструмент, которым ты работаешь: в кисточку, карандаш. Искусственному интеллекту это не под силу.

Справочно

Преподавательская деятельность Д. Мохова началась в 1976 году в Минском институте культуры. Дмитрий Максимович был руководителем по сценографии у режиссеров-дипломников. С 2008-го преподает в Белорусской государственной академии искусств. За это время под его руководством были выпущены две группы художников кино. Сейчас обучается очередной набор студентов.

Фото Сергея Лукашова, Юрия Мозолевского и предоставлены собеседником