Невская битва, крымский Голливуд и первый ЧМ по женскому футболу. Этот день в истории: 15 июля

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 15 июля в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1015 год. Скончался великий князь киевский Владимир Святославович, при котором в 988 году прошло крещение Руси

Известен под именами Владимир I, Владимир Святой, Владимир Великий, Владимир Креститель, Владимир Красно Солнышко.

Интересно, что первые годы княжения Владимира были омрачены жестокостью его характера, склонностью ко многоженству и ревностным поклонением идолам. После крещения в характере Владимира произошли большие перемены: он сделался набожным, ласковым, стал в полном смысле отцом своих подданных — так повествуют древние предания.

Владимир умер в своей загородной резиденции Берестове, что под Киевом. Сколько лет он прожил на земле, сказать сложно, поскольку точная дата его рождения неизвестна. Летописец упоминает, что перед смертью князь сильно разболелся. Настолько, что не смог сам вести войска против своего сына Ярослава Мудрого, который отказался выплачивать ежегодную новгородскую дань Киеву.

Практически сразу после смерти Владимира его сыновья стали бороться за власть в Киеве. Сначала ее захватил Святополк Окаянный, согласно летописи пославший убийц к трем своим братьям: Борису, Глебу и Святославу. Затем, после нескольких лет противостояния, Ярослав Мудрый смог в 1019 году изгнать Святополка. Утвердившись в Киеве, он был вынужден отстаивать свою власть в конфликтах с племянником Вячеславом Брячиславичем и братом Мстиславом Тмутараканским. Окончательный мир наступил лишь в 1026 году.

В первые столетия после смерти Владимира Святославича народная память о нем приобрела форму былинного эпоса. В течение нескольких веков былины сохраняли образ киевского князя Владимира Красно Солнышко и его дружинников-богатырей Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича.

Канонизация Владимира Святославича Русской православной церковью произошла, по мнению историков, во второй половине XIII века. В первой половине XV века его почитание приобрело черты церковно-государственного празднования. Память святого равноапостольного Владимира совершается ежегодно 28 (15 — по старому стилю) июля и 23 (10) октября. Также он почитается как святой и Католической церковью, поскольку жил до Великого раскола 1054 года.

1240 год. Русские войска разбили шведов в Невской битве

В том году представитель рыцарского рода Фолькунгов и двоюродный брат короля Швеции епископ Биргер двинулся на северную Русь. Переправившись на парусных шнеках через Финский залив, скандинавы доплыли по Неве до устья Ижоры. Отсюда, угрожая Великому Новгороду, потомок викингов направил князю Александру Ярославовичу надменную грамоту с объявлением войны: «Если можешь — сопротивляйся, но знай, что я уже здесь и возьму в плен землю твою».

Однако молодой новгородский князь, не дожидаясь подкрепления, в стремительном бою разбил численно превосходящих его дружину шведских рыцарей, потеряв всего несколько десятков человек. За эту победу и проявленное полководческое искусство и мужество он был прозван Невским.

В этой битве князь лично схватился с предводителем шведов Биргером и, как сказано в летописях, «возложил острием меча печать на челе его…»

Окончательная же победа определилась подвигом русского витязя Гаврилы Олексича, который по пятам преследовал бегущих шведов до самого корабля и поразил старших воевод противника. Кстати, этот славный сподвижник Александра Невского был прямым потомком легендарного Радши и одним из древнейших зачинателей рода Пушкиных. Правнук Гаврилы носил имя Григория Пушки, двое его сыновей стали называться уже Пушкиными.

Победа в Невской битве имела большое военно-политическое значение. Русские войска не позволили шведам отрезать Новгород от моря и захватить побережье Невы и Финского залива. Отразив шведское нападение с севера, русское войско сорвало возможное взаимодействие шведских и немецких завоевателей. Кроме того, эта победа значительно подняла авторитет князя Александра в глазах хана Золотой Орды.

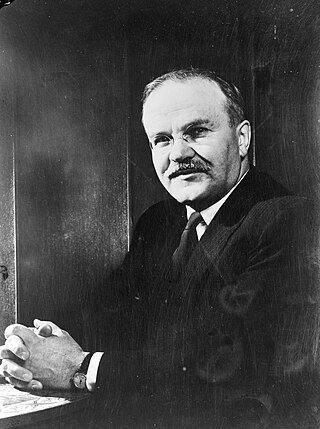

1935 год. Председателю СНК СССР Вячеславу Молотову представлена докладная записка о строительстве в Форосе Киногорода (крымского Голливуда)

Автором записки был руководитель советского кинематографа Борис Шумяцкий. Создание в Крыму советской кинофабрики по образцу Голливуда было его голубой мечтой. Изучать опыт он отправился в США и оттуда в телеграмме Молотову просил разрешения вступить в переговоры с крупнейшими кинофирмами, которые смогут оказать помощь СССР в срочной постройке «новой кинофабрики лучшего американского типа с лабораториями текущей и массовой печати производительностью до 75 млн погонных метров».

«Мы строим корпуса, американцы дают проекты, специалистов, новейшее оборудование и специальные материалы», — объяснял Б. Шумяцкий. На первых порах, говорилось далее в телеграмме, совместно с американцами можно будет снимать на площадках Киногорода в Крыму до пяти фильмов ежегодно. Эти фильмы, по предварительно достигнутой договоренности, «во всех странах, кроме СССР, прокатываются американцами на условиях отчисления нам 50 % чистой выручки. В СССР эти фильмы прокатываются нами безвозмездно», — рисовал перспективы Б. Шумяцкий.

Вернувшись из американской командировки, Б. Шумяцкий 15 июля 1935 года положил на стол Вячеслава Молотова докладную записку о работе по составлению планового задания на строительство Киногорода:

«К 1 августа ГУКФ обязан представить в СНК плановое задание по южной базе (Киногород). Сейчас оно нами заканчивается. Работа ведётся тщательно. Я сам ею руковожу, тем более что всё время веду переписку с Голливудом и европейскими кинематографическими центрами, где через авторитетных людей — наших друзей — проверяем не ясные для нас вопросы. Кроме того, для получения исходных заданий и проверки собственных мы послали группу инженеров за границу… Площадка для южной базы (Киногорода) выбрана соответственно указаниям И. В. [Сталина] и Вашим, в Крыму».

Однако грандиозные замыслы Б. Шумяцкого, грезившего о большом техническом скачке советского кинопроизводства, реализованы не были. Идея постройки крымского Голливуда, поначалу поддержанная высшим руководством страны и многими советскими и западными кинематографистами, была в итоге похоронена, а самого Б. Шумяцкого в июле 1938 года расстреляли по сфабрикованному обвинению как шпиона и террориста.

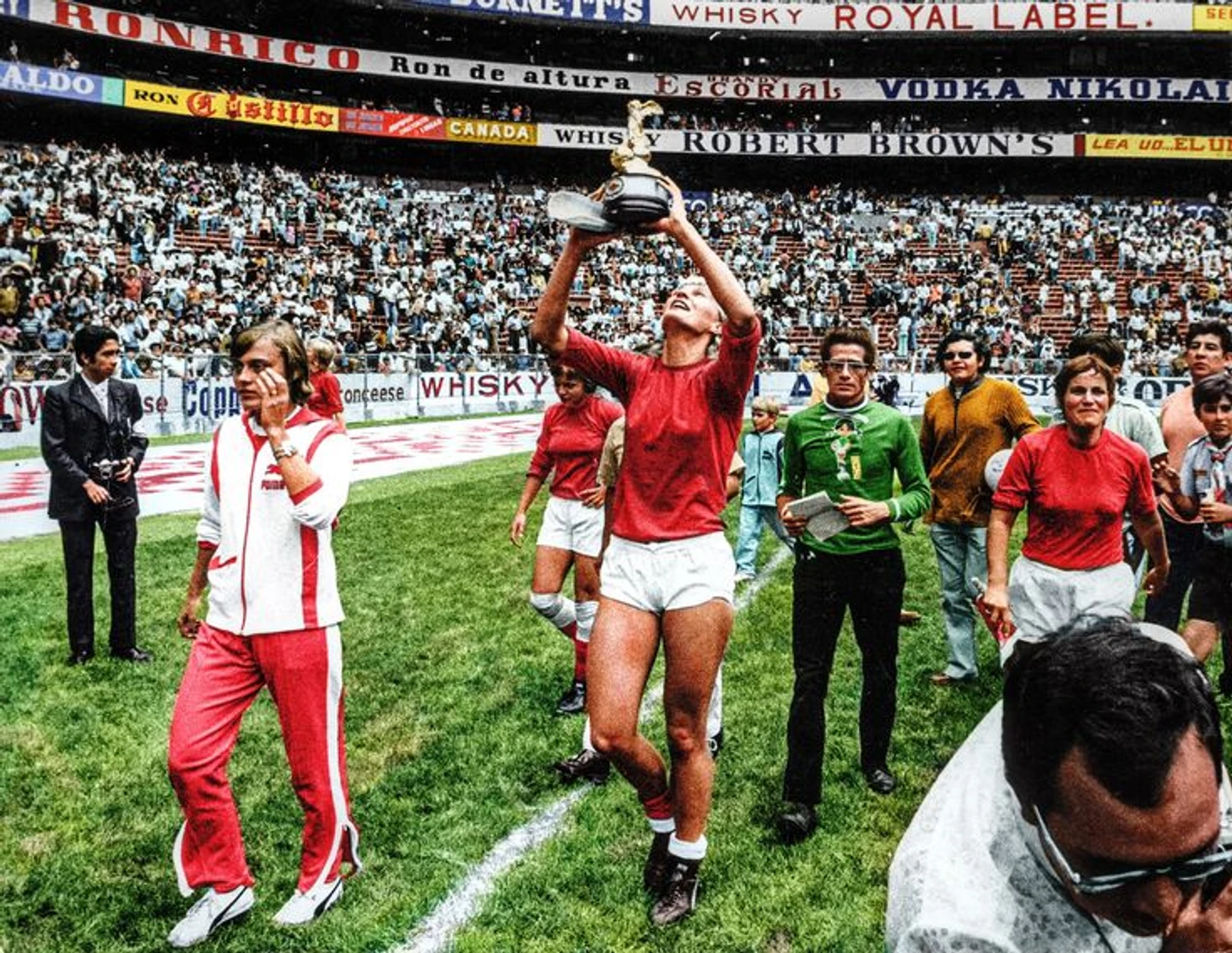

1970 год. В Италии завершился Чемпионат мира по футболу среди женщин

Этот турнир, организованный Федерацией независимого европейского женского футбола (FIEFF), был первым чемпионатом мира по футболу среди женщин. Поскольку международная федерация футбола (FIFA) стала проводить женские турниры по футболу только с 1988 года, итальянский мундиаль принято считать неофициальным чемпионатом, или Кубком мира.

Вообще женский футбол как вид спорта долгое время не признавали. В Англии, например, он и вовсе находился под запретом с января 1921 года ввиду того, что «футбол абсолютно не подходит женскому полу».

Отменено это решение было только в 1969 году. Тогда же в Англии, Франции, Италии и Чехословакии были созданы федерации женского футбола и стали проводиться национальные чемпионаты. Вскоре состоялся первый международный матч (итальянки победили датчанок со счетом 3:1) и была создана FIEFF. Федерация привлекла спонсора в лице виноторгового итальянского концерна «Мартини и Росси» и организовала с 6 по 15 июля 1970 года в Италии первый мировой турнир с участием женских команд из семи стран.

Вообще-то команд должно было быть восемь. Согласно данным англоязычной Википедии, первый список участников, опубликованный в феврале 1970 года, состоял из Аргентины, Дании, Франции, Италии, Бразилии, Чехословакии, Англии и Советского Союза. Однако по ряду причин команды Аргентины, Франции, Бразилии и СССР позже были заменены на сборные Западной Германии, Мексики, Австрии и Швейцарии. Таким образом, Чехословакия оставалась в списке участников единственной страной из восточного блока. В итоге и она не попала на чемпионат из-за возникших проблем с визами.

Почему в Италию не поехали советские девушки? Женский футбол не входил в программы Олимпийских игр и чемпионатов мира и не мог приносить стране важные в политическом смысле медали. Поэтому он совершенно не интересовал советских руководителей. До середины 1980-х женский футбол в СССР существовал в любительских формах вузовских и профсоюзных команд. Но затем стало ясно, что его официальное признание, а с ним и попадание в программу Олимпийских игр, не за горами. И тогда за дело взялись всерьез.

Матчи турнира 1970 года проходили в Генуе, Болонье, Милане, Бари, Салерно, Неаполе, а матч за третье место и финал — в Турине.

Победителем чемпионата стала сборная Дании, обыгравшая в финале со счетом 2:0 хозяйку турнира — команду Италии. Бронзу завоевала сборная Мексики, выбившая в матче за третье место за пределы пьедестала хваленых англичанок и названная открытием чемпионата. До этого по ходу турнира мексиканки нанесли разгромное поражение сборной Австрии (9:0).

Через год в Мексике прошел второй чемпионат под эгидой FIEFF. И вновь первое место завоевали датчанки.

Первый официальный чемпионат мира по женскому футболу, который проводился уже под эгидой FIFA, состоялся только в 1991 году в Китае. Первенствовала тогда сборная США, обыгравшая в решающем матче сборную Норвегии — 2:1.

2005 год. Архитектурно-культурный комплекс резиденции Радзивиллов в Несвиже и дуга Струве включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

На территории Беларуси более 5 600 историко-культурных ценностей. Это различного рода памятники, заповедные места и нематериальные проявления творчества человека. Они внесены в государственный реестр и охраняются государством. Но только четыре из них включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, то есть, по мнению экспертов ООН, представляют культурную, историческую или экологическую значимость для всего человечества. Это — Беловежская пуща, Мирский замок, дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвиже и пять пунктов геодезической дуги Струве. Первым в 1992 году в список попал уникальный заповедный лес Европы, охраняемый еще с XIV века. Следом за Беловежской пущей, в 2000 году, в него включили замковый комплекс «Мир», построенный в XVI веке. Решение о включении в список двух последних из четырех объектов было принято 15 июля 2005 года на 29-й сессии Межправительственного комитета по охране всемирного культурного и природного наследия, проходившей в Дурбане (ЮАР).

За два года до этого в стране работали эксперты ИКАМОС (Международного совета по памятникам и историческим местам). Осмотрев 15 историко–культурных объектов, они дали заключение: первоочередного внесения в Список ЮНЕСКО достоин архитектурно–культурный комплекс бывшей резиденции Радзивиллов в Несвиже.

Могущество рода Радзивиллов и высокая образованность его основных представителей позволяли привлекать к обустройству резиденции лучших архитекторов, градостроителей, художников разных стран. На территории Центрально-Восточной Европы несвижский замок Радзивиллов — исключительное архитектурное произведение, не имеющее аналогов в этой части континента, хотя некоторые его элементы и встречаются в ряде подобных европейских объектов. В современном виде, приобретенном после реконструкции в XVIII веке, замок представляет собой оригинальный и единственный полностью сохранившийся пример магнатской резиденции уровня, который в этой части европейского континента не встречается.

Вторым объектом, на этот раз трансграничным, стала дуга Струве. Она простирается от Северного Ледовитого океана до устья Дуная и от Норвегии до Молдовы, но несколько геодезических пунктов дуги находятся на территории Беларуси. Пять из них, оборудованные специальными знаками, вошли в список ЮНЕСКО. Русско-Скандинавская дуга — наиболее точное и колоссальное по размерам градусное измерение в мире. С нее в первой половине XIX века и начались, по сути, исследования земной метрики.

Всего в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО сегодня насчитывается более 1 200 объектов, расположенных в 168 странах. В их числе египетские пирамиды, Великая китайская стена, Собор Парижской Богоматери и другие.