Они сражались за Родину: судьбы минских динамовцев на передовой и в тылу

Не секрет, что в Великую Отечественную известных спортсменов, футболистов в том числе, старались беречь, не отправлять на фронт, хотели уберечь их для последующей мирной жизни.

Однако среди них были те, кто матчам на тыловых стадионах предпочел бои на передовой.

Футболистов минского «Динамо» война застала в белорусской столице. Вышедшая в свет 22 июня 1941 года «Звязда» сообщила, что накануне, вечером 21-го, на стадионе «Динамо» товарищескую встречу провели динамовцы и сборная Минска. И это был последний предвоенный матч в городе. Игра чемпионата СССР «Динамо» с московскими «Профсоюзами-II», назначенная на 23 июня, уже не состоялась. В этот день Минск жестоко бомбила фашистская авиация, а следом началась эвакуация учреждений, организаций, населения. Футболистам «Динамо» еще 22 июня выдали обмундирование и оружие, а через день они сначала на автомобиле, который сумели самостоятельно раздобыть в пылающем городе, затем пешком добирались до Могилева, откуда их поездом отправили в Москву. Но в эшелон погрузились не все. Нападающий Василий Пономарев здесь же, в Могилеве, отправился в военкомат и записался в ополчение. Бои за город шли очень упорные, днепровский рубеж фашисты не смогли взломать с ходу. Но о судьбе футболиста нет никаких сведений. Лишь после войны его семья получила извещение: «Младший лейтенант Пономарев В.И. пропал без вести». Известно, что почти из трех десятков тысяч бойцов Красной Армии и ополченцев, принимавших участие в обороне Могилева, из окружения вышли немногим более тысячи солдат и командиров… Большинство же попали в плен или остались лежать в безымянных могилах на могилевской земле. Александр Севидов, партнер Василия по команде, в своих воспоминаниях говорил о нем, как о погибшем на фронте…

По прибытии в Москву футболисты пришли на стадион «Динамо», где формировалась Отдельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМСБОН), в состав которой зачислили и минских динамовцев. Они несли патрульную службу на улицах столицы, участвовали в строительстве оборонительных рубежей. 7 ноября 1941 года воины бригады, в том числе и футбольная команда минского «Динамо» во главе со старшим тренером Львом Корчебоковым, участвовали в параде войск на Красной площади.

Правда, в ОМСБОН оказались не все динамовцы. Вратарь Александр Дорохов, полузащитник Абуш Чолокян и нападающий Алексей Орлов отправились домой, в Грузию. Воспитанники других московских команд: вратарь Александр Квасников, защитник Вячеслав Орлов, нападающие Александр Севидов, Василий Панфилов, Александр Абрамов – вернулись в свои клубы – «Торпедо», «Крылья Советов» и работали на оборонных заводах. Вместе с ними футболисты уехали в эвакуацию, когда осенью из Москвы предприятия стали отправлять в Горький, Куйбышев.

Однако Александр Абрамов 4 ноября 1941-го Краснопресненским райвоенкоматом города Москвы был направлен в противоположную сторону – на Брянский фронт. Воевал храбро. Дважды ранен – в феврале 1942-го в боях под Мценском и в январе 1943-го возле станции Касторное. Войну Александр Лаврентьевич закончил в звании лейтенанта управления контрразведки «Смерш» 2-го Прибалтийского фронта. Награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды, 7 медалями.

В минском «Динамо» образца 1941 года из 25 футболистов было только 2 белорусов – еще не выступавшие за основной состав 18-летний Николай Шевелянчик и Александр Ортинг, которому исполнилось 23. Шевелянчик после ОМСБОН был откомандирован в Белорусский штаб партизанского движения, нес службу там. Ортинг воевал. Перед зданием Белорусского государственного университета физической культуры стоит памятник, на котором выбиты имена спортсменов, погибших в боях во время Великой Отечественной войны. Есть в их числе и Александр Ортинг.

Не дожил до Победы и Эрик Райстерс. 28-летний нападающий сборной Латвии, сыгравший в ее составе 27 матчей, после вхождения страны в состав СССР зимой 1941-го получил приглашение в минское «Динамо», где быстро забронировал за собой левый фланг атаки. Из ОМСБОН он был переведен в 201-ю стрелковую латышскую дивизию, которая зимой 1941-го воевала под Москвой, умер в госпитале в начале лета 1942 года.

А их партнеры играли в футбол. Весной 1942-го возобновился чемпионат Москвы, и минская дружина участвовала в нем, сначала как команда воинской части майора Иванова, а затем как «Динамо-2». Помимо этого, было немало выездов на товарищеские матчи в другие города – Иваново, Горький… Да и состав менялся: появлялись новые игроки, кто-то ушел в другие коллективы. Так что когда в 1945-м стартовал первый послевоенный чемпионат СССР, в минском «Динамо» остались лишь 6 футболистов из команды 1941 года. Новички в большинстве своем войну также отыграли в тылу. Но появились и фронтовики.

Так, бывший харьковчанин Александр Шевцов зиму 1941–1942 годов воевал в лыжном батальоне ОМСБОН, и вновь на футбольное поле полузащитник вышел только в 1943-м. Новый тренер минчан Василий Павлов и вовсе всю войну был на фронте, награжден орденом Красной Звезды. Мастер спорта (что было тогда редкостью), легенда московского «Динамо», он стал автором первого гола москвичей в чемпионатах Союза, выступал за сборную СССР. 6 августа 1941-го Василий Сергеевич, к тому времени уже перешедший на тренерскую работу, добровольцем ушел на фронт. 24 августа 1942 года при форсировании Волги у города Ржева красноармеец-стрелок отдельного учебного батальона 274-й стрелковой дивизии получил сквозное проникающее ранение грудной клетки с переломом ребра. Далее был госпиталь, где после лечения спортивные навыки Павлова оказались весьма востребованы. Победу Василий Сергеевич встретил в звании старшего лейтенанта административной службы и в должности старшего инструктора лечебной физкультуры эвакогоспиталя № 1025 1-го Прибалтийского фронта.

Самое большое пополнение из числа фронтовиков динамовцы получили в 1947 году. И боевой опыт новичков впечатлял. Владимир Ходин воевал на Западном фронте на орловском, малоярославецком и западном направлениях, первый бой принял 3 октября 1941-го, за день до своего 19-летия. От рядового красноармейца вырос до командира минометного взвода. «В боях с немецко-фашистскими захватчиками зарекомендовал себя бесстрашным, находчивым, инициативным и преданным делу партии воином. Тов. Ходин уничтожил две батареи противника вместе с прислугой, до взвода вражеской пехоты, станковый пулемет, под огнем противника в составе батальона уничтожил в районе рощи «Квадратная» двухорудийную батарею 75-мм пушек противника», – писал 2 июля 1942 года командир 1310-го стрелкового полка, представляя Ходина к награждению медалью «За отвагу».

На Калининском фронте в должности командира роты ПТР противотанкового дивизиона воевал полузащитник Михаил Салосин, награжденный медалью «За боевые заслуги». Нападающий Николай Голицын на передовой находился с 1942 по 1944 год. Грудь старшего сержанта украшали медали «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией». Воевал и нападающий Евгений Глембоцкий. Но самым большим фронтовым опытом среди новичков 1947 года обладал 26-летний одессит Павел Мимрик. Призванный в Красную Армию еще в январе 1941-го, он воевал на Западном, 1-м и 3-м Белорусских, 1-м Прибалтийском фронтах. Вычислитель артдивизиона, а затем командир топографического отделения 150-й артиллерийской бригады был награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». «Работая топографом-разведчиком, при выполнении боевых задач на Земландском полуострове неоднократно проявлял мужество и героизм: 22.04.45 в районе Фишхаузен, местность, где занял боевой порядок 2 БЗР, была насыщена сплошными минными полями. 2 поста уже было привязано, остальные из-за близкого расположения к переднему краю привязать не было никакой возможности. Несмотря на это, попросив разрешения командира взвода, т. Мимрик пополз на розыск постов. Противник заметил смельчака и открыл огонь из миномета. Осколками мин было порвано все обмундирование. Рискуя жизнью, нашел 2 поста и дал знать об этом командиру… За время боевой работы с помощью т. Мимрика привязаны свыше 2.000 различных топоточек, проложено свыше 9.000 км теодолитного хода. Командир РАЭД майор Горбылев, 29 апреля 1945 года», – это строки из наградного листа.

А в 1948-м под Борисов из Польши перевели 7-ю отдельную танковую дивизию, которой командовал генерал-полковник Батов, большой поклонник футбола. Из «батовской» команды в 1949-м в минское «Динамо» пригласили вратаря Вилия Искарку, полузащитника Владимира Мацкевича и форварда Николая Бармашева. Все они храбро воевали с фашистами, имели награды. Мацкевичу только исполнилось 18, когда война приблизилась к его родному городу Грозный. Получил повестку, и 1 сентября 1942-го – бой! Владимир Михайлович воевал на Северо-Кавказском, потом на 1-м Украинском фронте. Победу сержант, начальник радиостанции 1-го дивизиона 566-го артиллерийского полка 304-й стрелковой Житомирской Краснознаменной дивизии встретил на 4-м Украинском в Чехословакии. «В бою за село Пилтш 18.04.45 года, находясь на наблюдательном пункте дивизиона, поддерживал регулярную радиосвязь в условиях сильного артиллерийского и минометного обстрела. Во время контратаки немцев находился на передовом пункте, где обеспечил радиосвязь с батареями, в результате чего контратака противника была отбита», – говорилось в представлении Мацкевича к награждению орденом Красной Звезды. А еще раньше на его гимнастерке появились две медали «За отвагу», а также «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа». Медалью за «За боевые заслуги» отмечены были ратные подвиги Искарки, орденом Красной Звезды – Бармашева.

Уроженец Дзержинска нападающий Константин Жидович пришел из команды «Торпедо-МТЗ». С декабря 1942-го по июль 1944-го он воевал в партизанском отряде, а после освобождения Беларуси был призван в Красную Армию. Наводчик 4-й батареи 278-го минометного полка 100-й гвардейской стрелковой Краснознаменной Свирской дивизии отличился западнее Дрездена, за что был награжден медалью «За боевые заслуги» – в числе первых ворвался на окраину села, в рукопашной схватке заколол одного немца. В том бою был ранен в обе ноги осколками мины.

Новичок «Динамо» 1950 года Виталий Косенюк в оккупацию помогал партизанам. Когда его родной Брест освободили, отправился на фронт. Дошел до Кёнигсберга, где от роты автоматчиков, в которой воевал, за пять дней боев не осталось и половины. В том же году в минском «Динамо» появился вратарь Владимир Сухоставский – кавалер ордена Александра Невского. Этой полководческой награды удостаивались лишь командиры воинских частей за умелое проведение войсковых операций. Младший лейтенант Сухоставский в марте 1945-го в ожесточенных уличных боях на окраине Познани, заменив убитого командира роты, руководил наступлением штурмовых групп, которые, подавив 13 пулеметных точек врага, уничтожили около 120 фашистов, а 13 взяли в плен. Так 19-летний комвзвода Сухоставский стал самым молодым среди 42 тыс. офицеров, награжденных этим орденом, и единственным среди них футболистом.

Война самым кардинальным образом повлияла на футбольную карьеру многих игроков. Тот же Александр Абрамов после двух ранений, да и в силу возраста (уже под тридцать) в любимую игру вернулся лишь в роли тренера. Как и двое легендарных для белорусского футбола людей – Дмитрий Матвеев и Михаил Бозененков. Дмитрий Петрович 28 июня 1941-го отправился добровольцем на фронт. Оборонял Москву, воевал под Великими Луками, дошел до Кёнигсберга. Трижды был ранен. Первая награда красноармейца Матвеева, замкового батареи 76-мм пушек, – медаль «За отвагу»: в июле 1943-го в бою у деревни Тарица Калининской области из своего орудия подбил два фашистских танка. Дослужился до звания лейтенанта, стал парторгом батальона. Но за спины солдат никогда не прятался.

«В боевых операциях под городом Пиллау и на косе Фиш-Нерунг тов. Матвеев Д.П. неотлучно находился в стрелковых ротах. Батальон, подойдя к высоте 20.2, встретился с сильным огнем противника и залег. Тов. Матвеев под огнем противника вышел в боевые порядки и с возгласом «Коммунисты-гвардейцы, за мной» повел бойцов на штурм высоты. Решительным и смелым ударом немцы с высоты 20.2 были сбиты и преследовались на 4 км дальше», – так описывал в наградном листе от 6 мая 1945-го подробности того боя командир 33-го стрелкового полка 11-й гвардейской стрелковой дивизии.

В Минск в 1945-м Дмитрий Матвеев вернулся с орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени, медалями за «Отвагу» и «За боевые заслуги». Немного поиграл за команду Окружного Дома офицеров, а затем 8 лет тренировал ее, в 1956–1957 годах возглавлял минский «Спартак».

Михаил Бозененков в командах мастеров не выступал, еще до войны травма поставила крест на футбольной карьере 18-летнего юноши. На фронте он с мая 1942-го. Попал в 7-ю гвардейскую минометную дивизию. Воевал на Волховском, Северо-Западном, Калининском, 3-м Белорусском, 1-м Прибалтийском фронтах. Поначалу был старшиной батареи. В обязанностях – доставка продуктов, обеспечение бойцов горячей пищей. Хотя на передовой, под обстрелами да бомбежками, это также далеко не безопасное дело. Но Бозененков еще то стремился связистам помочь устранить порыв телефонной линии под огнем противника, то просился сходить с разведчиками на задание. Так что войну заканчивал под Кёнигсбергом в том же звании старшины, но в должности командира взвода разведки. Грудь украшали ордена Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени, медаль «За отвагу». Вот строки из наградного документа: «В боях с немецкими захватчиками в районе Фишхаузен, будучи на НП батареи, тов. Бозененков обнаружил и передал на батареи 9 огневых точек врага, в наступательном бою уничтожил из личного оружия 17 солдат и офицеров врага, со своим отделением штурмовал дзот и уничтожил личный состав, находящийся в нем».

Михаил Георгиевич в 1950-м году стал вторым тренером минского «Динамо», в следующем возглавил команду, а в 1954-м привел – уже «Спартак» – к первым в истории белорусского футбола медалям, бронзовым, чемпионата СССР.

Нельзя не вспомнить Александра Горбылева и Михаила Цейтина. Александр Иванович – легендарный начальник минской команды в 1960-1990 годы. А в войну – снайпер. На его личном боевом счету 46 убитых фашистов. Воевал на Ленинградском фронте с июля 1941 по ноябрь 1943 года. В январе 1942-го, когда бойцы-пограничники отбивали одну за другой ожесточенные атаки гитлеровцев на правом берегу Невы, был ранен в голову осколком, который так и остался неизвлеченным. Александр Иванович награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Михаил Ильич в 1939-м добровольцем ушел на финскую войну, а в первый день Великой Отечественной вновь стал солдатом. Цейтин занимался в аэроклубе, умел прыгать с парашютом, поэтому его определили в авиацию. Стал воздушным стрелком, хотя и на земле воевал. Осенью 1941-го при обороне Ельца был ранен. После госпиталя, где чуть не лишился ноги, назначили начальником парашютно-десантной службы, командовал женской ротой воздушных радистов. 8 мая 1945 года в небе над Дрезденом получил радиограмму о капитуляции Германии. Заслуженный тренер СССР и БССР по акробатике Михаил Цейтин имеет непосредственное отношение к «бронзе» футболистов минского «Динамо» в чемпионате Советского Союза 1963 года и к «золоту» 1982-го. Да и сегодня Михаил Ильич, которому в нынешнем месяце исполнилось 95 лет, по-прежнему готов помочь каждому, кто обращается к нему за советом и помощью.

Василий Пономарев, 1941

[caption id="attachment_272472" align="alignnone" width="237"]

Василий Пономарев, 1941

[caption id="attachment_272472" align="alignnone" width="237"] Алексей Горбылев, начальник минского «Динамо»[/caption]

[caption id="attachment_272470" align="alignnone" width="270"]

Алексей Горбылев, начальник минского «Динамо»[/caption]

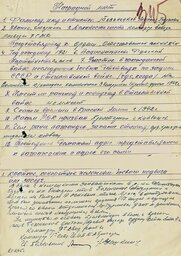

[caption id="attachment_272470" align="alignnone" width="270"] Павел Мимрик, апрель 1945 года[/caption]

[caption id="attachment_272475" align="alignnone" width="471"]

Павел Мимрик, апрель 1945 года[/caption]

[caption id="attachment_272475" align="alignnone" width="471"] Михаил Цейтин проводит занятие с футболистами[/caption]

Фото из личных архивов и Сергея Шелега

Перепечатка материала без письменного разрешения УП «Агентство «Минск-Новости» запрещена

]]>

Михаил Цейтин проводит занятие с футболистами[/caption]

Фото из личных архивов и Сергея Шелега

Перепечатка материала без письменного разрешения УП «Агентство «Минск-Новости» запрещена

]]>