Оружейник Дегтярёв, фантаст Азимов и «алкаш» Никулин. Этот день в истории: 2 января

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 2 января в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

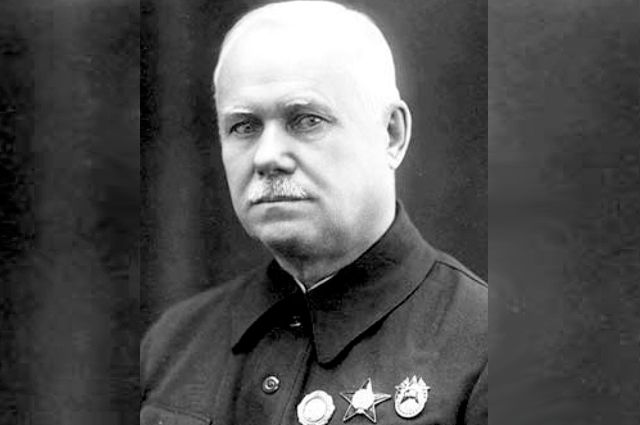

1880 год. Родился выдающийся русский оружейник Василий Дегтярёв

Он участвовал в разработке первых российских образцов автоматического оружия. Крупнейшими достижениями конструктора стало создание в 1927 г. ручного пулемета Дегтярёва (ДП), ставшего основным ручным пулеметом РККА до 1945 г., а также пистолета-пулемета Дегтярёва (ППД) — первого пистолета-пулемета, принятого в стране на вооружение. В годы Великой Отечественной Дегтярёв сумел в кратчайшие сроки спроектировать противотанковое ружье и наладить его массовое производство для нужд действующей армии. Противотанковое ружье Дегтярёва и его знаменитый ручной пулемет наряду с автоматом Шпагина стали символами Победы.

Дегтярёв родился в Туле в семье потомственного оружейника. Окончил лишь три класса церковно-приходской школы, но в итоге по совокупности изобретений стал доктором технических наук. Жена Вера, родившая Василию Алексеевичу 9 детей, когда он сообщил ей новость о присвоении ему звания доктора, шутливо спросила: «Что лечить будешь?»

Дегтярёв прошел путь от рядового до генерала. Стал вторым в истории страны Героем Соцтруда (первым был И. В. Сталин).

Изобретения русского оружейника, воплощенные в боевом металле, по сей день находятся в арсеналах некоторых бывших советских республик и стоят на вооружении армий ряда стран Азии и Африки. Их отличают простота конструкции, надежность и хороший бой.

1905 год. Комендант Порт-Артура генерал Анатолий Стессель сдает еще способную сопротивляться крепость японским войскам

Организатор и вдохновитель героической обороны Порт-Артура генерал Кондратенко погиб 15 декабря 1904 г. со всем своим штабом. А 2 января (20 декабря по ст. ст.) генерал Анатолий Стессель, вопреки мнению военного совета и требованиям устава, заявил о начале переговоров о капитуляции гарнизона. 5 января Стессель и командующий осаждающими японскими войсками генерал Ноги подписали акт о капитуляции крепости. Выдержавший почти годовую осаду 32-тысячный гарнизон Порт-Артура сдался со всеми запасами боевого снаряжения.

Между тем гарнизон еще мог и готов был сражаться. На тот момент в нем было 24 тыс. боеспособных солдат и матросов, проявлявших невиданную стойкость и решимость защищаться. В крепости имелось еще достаточное количество вооружения и боеприпасов (610 исправных орудий и более 200 тыс. снарядов к ним), как минимум на месяц оставалось запасов продовольствия.

Согласно подписанному Стесселем акту о капитуляции, весь гарнизон крепости попадал в плен. Форты, укрепления, корабли, оружие и боеприпасы подлежали сдаче японцам в нетронутом виде.

Накануне капитуляции матросы, солдаты и офицеры уничтожали уцелевшие корабли, приводили в негодность орудия, сжигали склады. Эскадренный броненосец «Севастополь» был затоплен, шести миноносцам и нескольким катерам удалось прорваться в китайские порты. На миноносце «Статный» были эвакуированы знамена и секретные документы.

Героическая оборона Порт-Артура, длившаяся 159 дней, сыграла важную роль в Русско-японской войне. Были сорваны планы быстрого разгрома русской Маньчжурской армии, на длительное время была скована крупная группировка противника (до 200 тыс. человек). Японцы потеряли убитыми и ранеными 112 тыс. человек, 15 кораблей было потоплено, 16 — повреждено. Потери русских войск составили 27 тыс. человек.

Английский корреспондент Эллис Бартлетт, находившийся при армии японского генерала Ноги, писал: «История осады Порт-Артура — это, от начала до конца, трагедия японского оружия; …ни в области стратегии, ни в области военного искусства не было проявлено со стороны японцев ничего выдающегося или особенно замечательного. Все ограничивалось тем, что тысячи людей размещались как можно ближе к неприятельским позициям и бросались в непрерывные атаки».

Медаль «В память Русско-японской войны» имела особый серебряный вариант, предназначавшийся героическим защитникам Порт-Артура.

Японцы не тронули Стесселя. Генерал вернулся в Россию, где его судили и приговорили к расстрелу. Однако высочайшим повелением расстрел был заменен десятью годами заключения в крепости.

Известный русский политик-монархист Владимир Пуришкевич отреагировал эпиграммой:

Я слышал — Стессель Анатоль

Посажен за измену в крепость.

Какая, говорю, нелепость:

Он сдаст и эту, ma parole!

Впрочем, из десяти лет Стессель провел в неволе чуть больше года, после чего был помилован Николаем II с сохранением всех прав состояния, званий и привилегий.

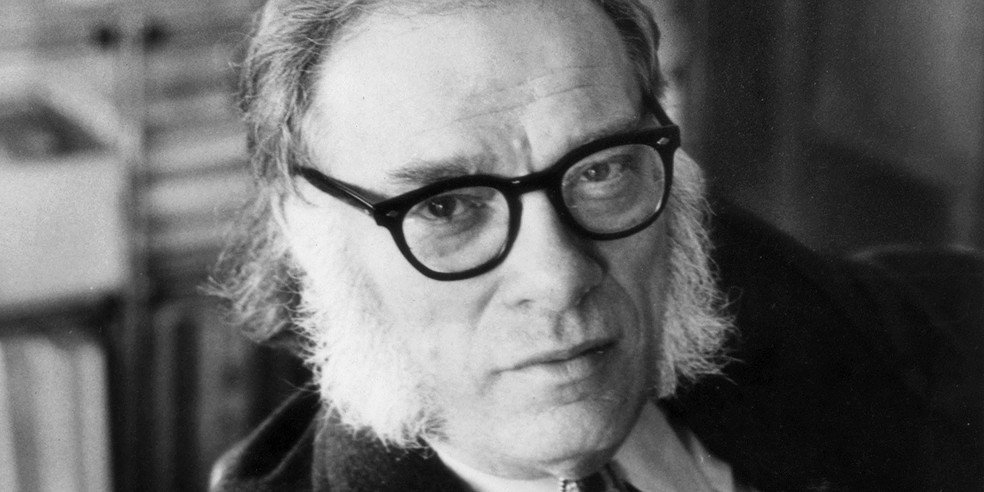

1920 год. В семье мельника из деревни Петровичи Смоленской области родился будущий писатель-фантаст Айзек Азимов

Исаак Юдович прожил в России до трех лет, но так и не узнал ни слова по-русски. Родители учили его идишу и английскому, а на русском вели между собой лишь тайные разговоры, выходя в другую комнату.

«Стоило бы им пожертвовать стремлением к приватности и заговорить на русском со мной, я бы стал впитывать его, как губка, и овладел бы вторым мировым языком», — скажет фантаст годы спустя.

Он предполагал, что родители запланировали переезд давно и хотели, чтобы их сын сразу воспитывался как американец. Азимов не сильно об этом сожалел, поскольку считал английский самым чудесным языком в мире.

Приехав в Америку, родители Азимова открыли в Бруклине небольшую кондитерскую. Айзек вставал в шесть утра, разносил газеты, шел в школу, а после нее помогал отцу в кондитерской. «Я работал по десять часов семь дней в неделю», — так впоследствии говорил о своем детстве писатель.

Тем не менее в школе Айзек усваивал программу раньше сверстников и числился среди лучших учеников, единственной претензией наставников была его ужасная болтливость.

Удивительно, но на новой родине многие не могли выговорить фамилию Азимова. Став писателем, Айзек даже написал инструкцию для англоязычных почитателей своего таланта: «Есть три простых английских слова, «has», «him» и «of». Соедините их как «has-him-of» и прочтите по порядку. Теперь выкиньте все «h», прочтите снова и получите «Азимов».

Его трудолюбие потрясает: Азимов — автор почти пятисот книг. Среди них — научно-популярные, фантастические, исторические исследования, детективы, путеводители по Библии и Шекспиру. Своим лучшим произведением фантаст считал роман «Сами боги».

В 1997 г. Азимов был посмертно избран в Зал славы научной фантастики и фэнтези.

1930 год. Совет Народных Комиссаров СССР принимает постановление «О порядке вывоза иностранцами за границу предметов искусства и старины»

Согласно этому документу, «предметы старины и искусства, в том числе и иконы, приобретенные иностранцами в государственных магазинах, а также в магазинах, принадлежащих кооперативным и общественным организациям, допускаются к вывозу за границу без особых разрешений и безлицензионно, поскольку таможенная пошлина на эти предметы включена в стоимость предметов».

Таким образом, говоря по-простому, был официально открыт канал, по которому предметы ненавистного большевикам царского режима беспрепятственно покидали страну. В результате значительная часть дореволюционного культурного наследия России была безвозвратно утрачена.

1975 год. Худсовет утверждает Юрия Никулина на роль военного журналиста Лопатина в фильм Алексея Германа «Двадцать дней без войны»

Сценарий картины был написан Константином Симоновым на основе одноименной повести из цикла «Из записок Лопатина», позднее включенной автором в состав романа «Так называемая личная жизнь» как его вторая часть.

На главную роль в фильме Никулина утвердили с большим трудом и только благодаря настойчивости Симонова. Члены худсовета категорически отказывались видеть «комика Никулина» в серьезной роли.

Герман и Симонов задумали кино, в котором хотели показать войну такой, какой она была на самом деле, без фальшивых декораций, ставших к тому времени неотъемлемой частью произведений на эту тему.

«Мы хотели, чтобы наш рассказ соответствовал тому горю, которое пережил народ и на фронте, и в тылу, когда страшно голодали, спали, закопавшись в уголь, и из последних сил делали все для фронта. Мы сразу поняли, что нужен правдивый главный герой. Если это будет молодой журналист, то почему ты не воюешь? Поэтому появился Юрий Никулин», — пояснял Герман.

В главной женской роли режиссер собирался снимать Аллу Демидову, но тут уже воспротивился Симонов. В итоге на пробы вызвали нескольких популярных актрис: Зинаиду Славину, Алису Фрейндлих, Ларису Малеванную, Людмилу Гурченко. Именно Гурченко в итоге и была утверждена на роль Ники.

Начались съемки. Но в апреле, когда съемочная группа уже работала в Калининграде, из Ленинграда пришло сообщение, что худсовет студии все же требует заменить Никулина на другого актера: «Это не советский писатель, а какой-то алкаш. Это порочит наши устои!» Оказывается, на «Ленфильме» успели посмотреть отснятый материал, и он не понравился.

Менять Никулина Герман не стал, хотя, по словам режиссера, угроза в случае неподчинения дословно звучала так: «Вобьем вам в спину осиновый кол, и вы никогда не будете работать в искусстве. Слово коммунистов».

Герман ничего не сказал Никулину, но ему кто-то донес о происходящем. В свою очередь, актер и виду не показал, что о чем-то знает или догадывается, и продолжал работать на съемочной площадке, как будто ничего не произошло. Можно только догадываться, чего это ему стоило. Киноначальство уже обдумывало репрессивные меры в адрес режиссера, как вдруг появился разъяренный Симонов. Писатель в те дни совершал плавание на ледоколе по Северному морскому пути и узнал обо всем только по возвращении.

«Это я придумал Лопатина, он из моей головы! — бушевал Симонов. — Вы решайте, какой у вас будет Жданов. А мне оставьте Никулина. Не трогайте Германа, оставьте его в покое!»

Симонов был членом ЦК, и его послушались.

Бюрократам все-таки удалось положить картину на полку, хоть и ненадолго. «Двадцать дней без войны» вышел в ограниченный прокат с пометкой «фильм III категории» в мае 1977-го, через год после худсовета. Очень уж не понравились чиновникам «неуклюжий» Никулин, «некрасивая» Гурченко, грязные улицы и прочее. Тем не менее зрители по достоинству оценили правдивое киноискусство.