Освобождение Минска от французов и критика Хрущева албанцами. Этот день в истории: 16 ноября

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 16 ноября в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1812 год. Окончание оккупации Минска французскими войсками

Как в начале Отечественной войны 1812 г., так и ближе к ее завершению именно на Минск были направлены мысли и надежды воюющих сторон. «Завоевание этого города было для нас и французов делом первой важности», — вспоминал поэт-гусар Денис Давыдов.

Остановка в Минске обещала остаткам Великой армии подкрепление сил, запасы продовольствия и теплой одежды. Русское же войско город притягивал не только большими складами, которые не должны были достаться французам, но и как пункт, открывавший путь к быстрому соединению армий Чичагова и Витгенштейна, что могло бы полностью перегородить отступление Наполеону.

Война для Минска закончилась неожиданно. В начале ноября в районе Несвижа были замечены русские войска. Наполеоновский генерал-губернатор Минска Миколай Брониковский, ничего не знавший еще об отступлении Наполеона из Москвы, не смог реально оценить ситуацию. Он принял российские части за партизанские отряды и посчитал, что сможет легко справиться с ними силами своего гарнизона. Навстречу «партизанам» выдвинулись войска под командованием бригадного генерала Франтишека Косинского, но были разбиты русским генералом Карлом Ламбертом сначала под Новым Сверженем (Столбцовский район), а затем у Койданово (современный Дзержинск). Кончилось тем, что с остатками гарнизона Брониковский вынужден был спешно ретироваться в сторону Борисова. А русский авангард Ламберта 16 ноября вошел в Минск.

Известие о потере Минска с его крупнейшими продовольственными складами буквально парализовало боевой дух французов. Именно тогда армейские начальники начали вслух говорить, что Наполеон привел их в Россию на погибель… Когда несколько дней спустя на Березине Брониковский попался на глаза Наполеону, тот грозился его расстрелять. Но потом махнул рукой — не до него.

17 ноября в Минск возвратился гражданский губернатор столицы Павел Добринский. Ему было приказано заняться восстановлением города и позаботиться о продовольствии армии. Непомерно тяжелая задача. Город был разграблен и разрушен. По воспоминаниям современников, практически не осталось зданий с целыми дверями и стеклами. В домах отсутствовала мебель. Французы сожгли в печах все, что могло гореть: двери, межкомнатные перегородки, книги, картины, белье, одежду…

Военные действия, рекрутские наборы, голод и болезни сократили население Минска с 11 200 человек в 1811 г. до 3 500 жителей в конце 1812 г. С освобождением Минска испытания не закончились, люди продолжали умирать от эпидемии инфекционных болезней. Повсюду лежали разлагающиеся трупы.

Город еще долго приходил в себя. Потери Минска и губернии в 1812 г. были настолько огромны, что царь освободил пострадавшие регионы от уплаты многих налогов. Тем не менее Минску повезло в том, что он не был сожжен. Ни во время отступления русских войск, ни когда его оставляли французы. Хотя опасность того, что он мог повторить судьбу выгоревшей Москвы, была.

1933 год. Установлены дипломатические отношения между СССР и США

Дипотношения между Россией и США существовали с 1807 г., но после Октябрьской революции 1917 г. Белый дом отказался признавать Советское правительство. Более того, в 1918–1920 гг. американские войска принимали непосредственное участие в интервенции, оказав поддержку Белой армии. Одновременно в США была развернута борьба против коммунистического и социалистического движения — запрещалась деятельность организаций левого толка, из страны выдворялись опасные по мнению властей лица.

Но к 1930 г. обе страны были объективно заинтересованы в том, чтобы начать сотрудничество. СССР находился в процессе масштабных внутренних преобразований и нуждался в передышке на внешнем контуре борьбы, а США, как и другие капстраны, видели в СССР огромный потенциальный рынок.

Осенью 1933 г. состоялся визит наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова в Вашингтон, где в результате переговоров с новым президентом США Франклином Рузвельтом были установлены дипломатические отношения между двумя странами. По этому случаю в Овальном кабинете Белого дома крупнейший американский магнат миллиардер Арманд Хаммер в присутствии Литвинова преподнес Рузвельту «модель» великой русской реки Волги. Этот сувенир из платины, золота, серебра и бриллиантов был изготовлен в 1913 г. в мастерской Карла Фаберже, вероятно, к празднованию 300-летия Дома Романовых. С начала 1920-х с легкой руки Ленина Хаммер вел успешный бизнес в России, а параллельно скупал по дешевке ценности, оставшиеся от «старого режима».

1938 год. Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта издает приказ «О развитии борьбы вольного стиля (самбо)»

Эта дата считается днем рождения самбо, которое признается «чрезвычайно ценным по своему многообразию техники и оборонному значению видом спорта».

К тому времени один из создателей самбо Василий Ощепков уже погиб в ГУЛАГе. Школьником он жил с родителями в Токио, добился, чтобы его приняли в зал Кодокан, где преподавал Дзитаро Кано, родоначальник дзюдо, и в итоге сдал экзамен на первый дан, что для неяпонца было большой редкостью. Вернувшись на родину, Ощепков на Дальнем Востоке обучал красноармейцев и сотрудников НКВД своей системе рукопашного боя, в которой сплелись приемы дзюдо и русской борьбы. В 1937 г. Ощепкова арестовали, все его записи о боевых искусствах в Японии и системах рукопашного боя были конфискованы. Впрочем, многие суждения первопроходца нового вида спорта обнаружились позже в учебниках по самбо.

Ощепков предложил лишь один из трех вариантов борьбы без оружия, которые легли в основу самбо. Авторами двух других стали Виктор Спиридонов, скомпоновавший приемы джиу-джитсу для сотрудников уголовного розыска, и Нил Ознобишин, скомбинировавший для работников НКВД новый стиль, который вобрал в себя основы английского и французского бокса, американской борьбы, а также техники противодействия финскому ножу и палке. Таким образом самбо, или «самооборона без оружия», объединило в себе все три эти разработки.

С 1966 г. самбо получило статус международного вида спорта, но только в 2021 г. получило полноценное признание Международного олимпийского комитета и ФИАС (Международная федерация самбо) официально вошла в олимпийскую семью.

1960 год. Антихрущевское выступление лидера албанских коммунистов Энвера Ходжи в Москве

С 10 ноября по 1 декабря в Москве проходило Совещание представителей коммунистических и рабочих партий. В конференции приняли участие делегации 81 партии с пяти континентов мира, которым предстояло определить дальнейшие перспективы коммунистического, рабочего и национально-освободительного движения с учетом нового опыта и на фоне усиливающегося советско-китайского раскола.

Первым выступил Никита Хрущев. Советский лидер произнес умеренную речь, без присущих ему открытых выпадов, тем самым как бы призывая участников совещания вести обсуждение без нападок друг на друга. Не тут-то было. 16 ноября на трибуну поднялся лидер социалистической Албании, глава Албанской партии труда Энвер Ходжа, и выступил с резкой критикой политики Хрущева.

«Мы ставим вопрос: почему бы не иметь атомной бомбы коммунистическому Китаю? Мы считаем, что он должен обладать ею», — заявил Ходжа, уточнив, что Китаю, как и СССР, атомная бомба нужна не для нападения, а как фактор сдерживания тех, «у кого в крови агрессия и война».

Те, кто в этот момент обратили взгляды на советских представителей, не могли не заметить, как нервно заерзал на своем месте Хрущев, а Брежнев непроизвольно сжал кулаки. К тому моменту раскол в отношениях СССР и Китая сделал очевидным тот факт, что Москва, вопреки желанию Мао Цзэдуна, не будет передавать Пекину свои ядерные технологии.

Ходжа ударил по больному. Но это было еще не все.

«Возьмем вопрос о критике Сталина и его дела, — продолжал албанский лидер. — Мы вполне согласны, что надо было критиковать культ личности Сталина как вредное в партийной жизни явление. Но, по нашему мнению, на XX съезде и особенно в секретном докладе товарища Хрущева вопрос о товарище Сталине не был поставлен правильно и с марксистско-ленинской объективностью. По этому вопросу Сталин был сурово и несправедливо осужден товарищем Хрущевым и XX съездом. Почему на XX съезде товарищ Сталин был осужден без предварительной консультации с другими коммунистическими и рабочими партиями мира? Почему перед коммунистическими и рабочими партиями мира нежданно-негаданно Сталин был предан «анафеме» и многие братские партии узнали об этом лишь тогда, когда империалисты напечатали тайный доклад товарища Хрущева и грудами выбрасывали его на рынки?

Албанская партия труда проявила реализм и справедливость в вопросе о Сталине, сохранила признательность этому славному марксисту, которого при жизни ни один «храбрец» среди нас не осмелился критиковать и которого после его смерти стали обливать грязью! Создалась и создается невыносимая обстановка, когда отрицается руководящая роль Сталина на протяжении целой славной эпохи Советского Союза, эпохи, когда было создано первое в мире социалистическое государство, окреп Советский Союз, были успешно сорваны империалистические заговоры, были разгромлены троцкисты, бухаринцы, кулачество как класс, завершились победой создание тяжелой индустрии, коллективизации, одним словом, эпохи, когда Советский Союз стал колоссальной державой, успешно построившей социализм, а в период второй мировой войны проявившей легендарный героизм и разгромившей фашизм, эпохи, когда был создан могучий лагерь социализма и т. д. и т. п.

Албанская партия труда считает несправедливым, ненормальным и немарксистским, чтобы из всей этой эпохи были, как это делают, вычеркнуты имя и великое дело Сталина. Славное и бессмертное дело Сталина должны защищать мы все, кто не защищает его, тот оппортунист и трус…

Некоторые поспешно и с особым усердием разбили памятники Сталину, переименовали города, носившие его имя. Впрочем, зачем нам ходить далеко? В Бухаресте, обращаясь к китайским товарищам, товарищ Хрущев сказал: «Вы цепляетесь за дохлую клячу», «если хотите, приезжайте и заберите ее кости». Это было сказано в адрес Сталина!»

Хрущев был в бешенстве. В тот же вечер Ходжа и его соратник по партии Мехмет Шеху покинули предоставленную им советской стороной резиденцию и переехали в албанское посольство. А по окончании конференции, опасаясь рукотворного «несчастного случая», отказались лететь самолетом и выехали из Советского Союза поездом.

В начале 1961 г. под нажимом хрущевского руководства все социалистические страны, кроме Венгрии, ограничили экономическое сотрудничество с Албанией. В том же году Албания разорвала с СССР дипломатические отношения, которые были восстановлены только в 1990 г.

Когда в 1985 г. горбачевские власти направили в Албанию телеграмму соболезнования по случаю кончины Ходжи, албанцы отправили ее обратно.

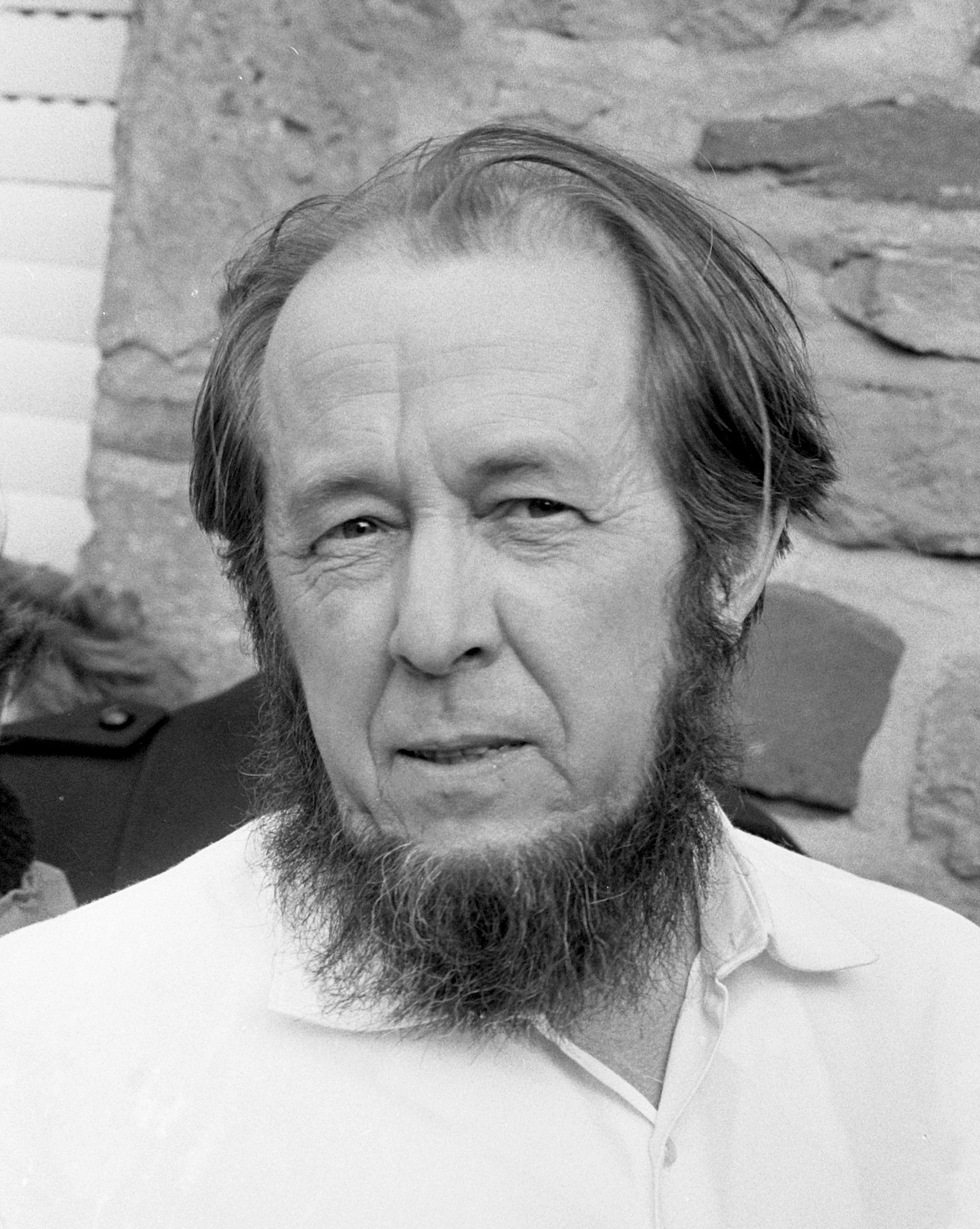

1962 год. В журнале «Новый мир» напечатана повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича»

Это было первое художественное произведение о сталинских лагерях, опубликованное в СССР. Повесть была воспринята как небывало смелое и честное высказывание; она мгновенно прославила автора и стала одним из символов «хрущевской оттепели».

Однако купить «Новый мир» с повестью Солженицына было непросто. Киоскеры доверительно рассказывали настойчивым покупателями о том, что 11-й номер велено продавать только иностранцам. И — небывалый случай — редакции разрешили допечатать дополнительно 25 тыс. экземпляров! После высылки Солженицына из СССР этот номер «Нового мира» был изъят из библиотек.