Памятник Сталину в Минске, эмиграция с Кубы и «лучший Раскольников». Этот день в истории: 28 сентября

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 28 сентября в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1785 год. Шестнадцатилетний Наполеон Бонапарт закончил военное училище в Париже — Бриеннскую военную школу

Среди 50 выпускников он занял 42-е место по успеваемости и оказался самым низкорослым. Наполеон получил звание младшего лейтенанта артиллерии и был направлен на службу в королевскую армию. Родившийся на Корсике, недавно присоединенной к Франции, он сначала мечтал о независимости острова и относился к французам с некоторой враждебностью. Однако Французская революция открыла перед ним новые возможности. Уже в 1793 году благодаря блестящим действиям во время осады Тулона 24-летний лейтенант Бонапарт был назначен бригадным генералом. Это стало началом его стремительного военного и политического восхождения.

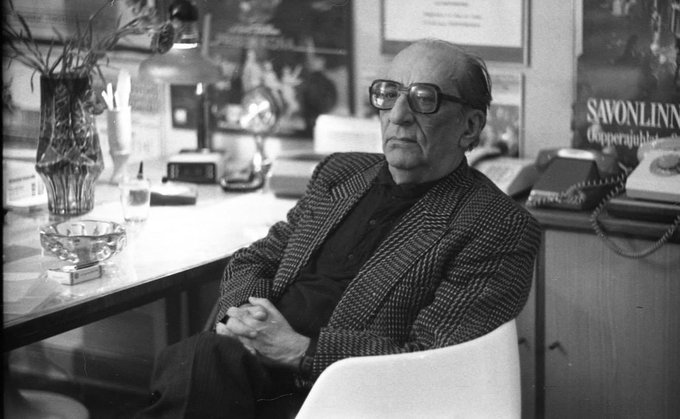

1915 год. В Тифлисе (ныне Тбилиси) родился выдающийся советский театральный режиссер и педагог, народный артист СССР Георгий Товстоногов

Его отцом был инженер-железнодорожник, потомственный русский дворянин Александр Толстоногов, изменивший фамилию по настоянию жены, матери Георгия, грузинской певицы Тамары Папиташвили.

Еще в школьные годы Георгий заинтересовался театром. С конца 1920-х был осветителем, затем актером, ассистентом режиссера в тифлисском Театре юного зрителя. В 1933 году он отправился в Москву и был принят на режиссерский факультет ГИТИСа. При поступлении Георгий подправил дату рождения в документах, прибавив себе два года, чтобы соответствовать возрастному цензу абитуриентов. Из-за этого десятилетия спустя у знаменитого Товстоногова были проблемы с празднованием круглых дат, к которым обычно полагались награды: по документам он родился в 1913 году, а на самом деле — в 1915-м.

Учась в Москве, Товстоногов смотрел до ста постановок в год — это и была его школа. В 1937 году отец Георгия был объявлен японским шпионом и репрессирован. Товстоногова, студента четвертого курса, исключили из ГИТИСа как сына врага народа, но спустя несколько месяцев, когда Сталин сказал, что дети за отцов не отвечают, восстановили. Позже Товстоногов выпустил спектакль к 70-летию вождя и даже получил за него Сталинскую премию.

Товстоногов 13 февраля 1956 года впервые переступил порог ленинградского Большого драматического театра им. М. Горького, переживавшего в то время тяжелый период: в зале по 10–15 человек, в кассе — шаром покати. Он принял театр с широкими полномочиями, с правом полной его перестройки. И сразу же получил в театральных кругах прозвище «диктатор». Товстоногов и в самом деле начал круто — многих уволил, но первая же его постановка, комедия француза Альфреда Жери «Шестой этаж», изменила настроения в коллективе в его сторону.

Товстоногову понадобилось несколько сезонов, чтобы превратить БДТ в центр театральной жизни страны. Он начал с легких комедий, в которых заблистали актеры, уже работавшие в труппе, — Нина Ольхина, Ефим Копелян, Кирилл Лавров, Владислав Стржельчик. В роли провинциальной учительницы, старой девы мадемуазель Куку, на сцену вышел Евгений Лебедев. О необычных, веселых, насыщенных музыкой спектаклях заговорил весь город. И в БДТ хлынули зрители.

Товстоногов строил театр-дом. «В нашем «доме» ничто не происходило без его соизволения. Это был хозяин, — отмечал Кирилл Лавров. — Все, что делалось в коллективе, было осуществлением в действии его знаменитой формулы: «Театр — это добровольная диктатура».

Помимо решительного обновления репертуара, Товстоногов обновил и творческий состав. Пригласил начинающего режиссера Игоря Владимирова, блистательного педагога Розу Сироту, выпускников школы-студии МХАТ Татьяну Доронину и Олега Басилашвили. Каждый из поставленных Товстоноговым спектаклей становился событием культурной жизни.

Он руководил БДТ в течение более чем 30 лет, до своей смерти, вывел его в лидеры среди советских театров, сформировал уникальные репертуар и состав актерской труппы.

Умер Товстоногов от сердечного приступа по дороге из театра, за рулем своей машины, 23 мая 1989 года. Большой Драматический театр был назван его именем.

1925 год. В СССР принято положение о Рабоче-Крестьянской милиции — органе охраны революционного порядка и борьбы с преступностью

Милиция постепенно развивалась: к концу 1920-х она присутствовала в республиканских, краевых и областных центрах, а также в крупных городах. Положение обязывало работников милиции применять все усилия для борьбы с преступностью, без страха за собственное здоровье. В 1920-е годы одним из распространенных преступлений было хулиганство, во многом связанное с пьянством и самогоноварением. Помогали милиции добровольцы — сначала осодмиловцы, бригадмиловцы и сельские исполнители, а с 1960-х к ним присоединились дружинники — граждане, активно участвовавшие в охране правопорядка.

1950 год. Совет Министров Белорусской ССР принял постановление об установке в Минске памятника Иосифу Сталину

Документ предусматривал создание в честь вождя советского народа грандиозной скульптуры — символа величия СССР и благодарности за роль Сталина в Великой Отечественной войне.

Особое внимание уделялось художественному уровню и месту установки монумента — он должен был стать центром общественной жизни, вдохновлять на подвиги и укреплять советский патриотизм.

В соответствии с постановлением, монументальную скульптуру Сталина следовало отлить из бронзы и установить на гранитном пьедестале. Местом установки предсказуемо была определена — разумеется, «в соответствии с пожеланиями рабочих и всех трудящихся Советской Белоруссии» — Центральная площадь (ныне Октябрьская).

Проект реализовали ведущие белорусские скульпторы и архитекторы — Заир Азгур, Андрей Бембель, Алексей Глебов и Сергей Селиханов. Работа велась под строгим контролем партийных структур.

Десятиметровый (вместе с постаментом) памятник Сталину был открыт 21 сентября 1952 года при огромном стечении народа. Смотрелся он очень внушительно. Хотя согласно постановлению от 28 сентября 1950 года, бронзовая фигура руководителя советского государства могла вознестись и на 20 метров!

Почти на десятилетие памятник стал одним из ключевых символов послевоенного Минска, отражая культуру и идеологию того времени. А 3 ноября 1961 года — с приходом новой эпохи и начатой Никитой Хрущевым борьбой с культом личности предшественника — гигантский монумент «отцу народов» был взорван. Каким он был, сегодня можно увидеть только на фотографиях.

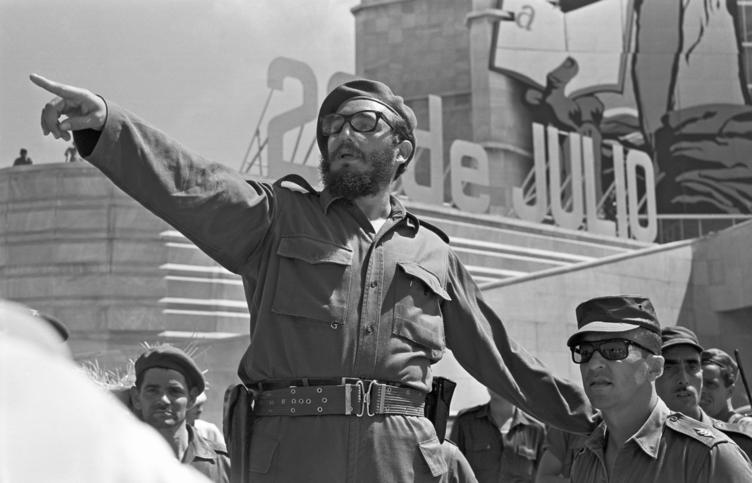

1965 год. Фидель Кастро объявил, что кубинцы могут свободно покидать остров

Это произошло через шесть лет после начала Кубинской революции и через четыре года после неудачного вторжения в залив Свиней кубинских эмигрантов, поддерживаемых США и стремившихся свергнуть режим Кастро.

В условиях продолжающихся антиправительственных протестов и повсеместной нищеты, отчасти вызванной американским эмбарго на любую торговлю с Кубой, Кастро считал, что общество близко к критической точке. Поэтому он объявил, что желающие могут свободно покинуть страну.

Кубинские власти перестали препятствовать выезду граждан, что вызвало массовую волну эмиграции — тысячи кубинцев устремились во Флориду, покидая остров через порт Камариока и создав серьезную нагрузку на американские пограничные службы. Это подтолкнуло США и Кубу к переговорам, закончившимся запуском программы воздушных перевозок «Свободные полеты». В течение следующих восьми лет с Кубы в Майами совершались десять рейсов в неделю, и многие кубинцы годами ждали своего места в самолете. Всего перелет совершили около 300 000 человек.

Эмиграция избавила Кубу от многих диссидентов, но стала пропагандистской победой США и вызвала значительную «утечку мозгов». В Майами сформировался густонаселенный район Маленькая Гавана — культурный центр кубинской диаспоры.

1970 год. Состоялась премьера художественного фильма «Преступление и наказание», поставленного Львом Кулиджановым на киностудии им. М. Горького

Любопытно, что изначально фильм должен был снимать Георгий Данелия. Ему очень хотелось поработать над драматическим материалом, но все время что-то мешало и замыслы срывались. В 1963 году Данелия решил экранизировать «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского. Случайно узнав об этом, Кулиджанов очень расстроился. Это был его любимый роман, и он мечтал снять по нему фильм, когда будет к этому готов.

Между тем сам Кулиджанов увел у Данелия сюжет повести «Хаджи-Мурат» Льва Толстого. В итоге кинематографисты решили попросту обменяться картинами. И в 1966 году Данелия вместе со сценаристом Владимиром Огневым приступил к работе над фильмом об аварском вожде.

Огнев вспоминал: «Приключенческий фильм можно было сделать захватывающим. Но Данелия сразу же отказался от этого. Он не хотел ни скачек, ни убийства детей хунзахского хана… ничего, что отвлекало от фигуры обаятельного, чуть прихрамывающего наиба аварского Хаджи-Мурата… его тоски по родине, его приступов дикой мстительности, его благородства и унижения в плену, его трагической смерти, в которой были повинны многие, а больше всего — он сам».

Уже успели выбрать натуру для съемок, утвердили актеров, сделали эскизы декораций и костюмов, но неожиданно картину закрыли. Так из этого ничего и не вышло. А вот Кулиджанов «Преступление и наказание» снял.

Это была далеко не первая и не последняя экранизация знаменитого романа. Еще в 1909 году в России была снята первая киноверсия, к сожалению, не сохранившаяся до наших дней. В 1923 году свой вариант создали немецкие кинематографисты. В 1934-м и 1956-м последовали две французские версии, между которыми, в 1935 году, свое экранное прочтение русского романа предложил американский кинорежиссер немецкого происхождения Джозеф фон Штернберг.

Уже после выхода на экраны фильма Кулиджанова в разных странах, в том числе и в России, было сделано еще несколько кино- и телеверсий, так что всего на сегодняшний день насчитывается порядка 25 экранизаций этого литературного шедевра. Однако практически все зрители — как профессиональные критики, так и простые любители кино по всему миру, сравнивая различные киноверсии, признают превосходство картины Кулиджанова.

На главные роли режиссер пригласил двух молодых актеров Ленинградского ТЮЗа — Татьяну Бедову и Георгия Тараторкина. Для Татьяны, исполнившей роль Сони Мармеладовой, это стало дебютом в кино, для Георгия — второй работой на съемках: первый раз он появился на экранах в роли террориста-народовольца Гриневицкого в фильме «Софья Перовская». Но именно благодаря роли Родиона Раскольникова актер обрел всесоюзную и даже всемирную известность. Со временем его признают «лучшим Раскольниковым».

По слухам, получить роль Тараторкину помогла болезнь. Кулиджанов остановил свой выбор на актере, увидев его фотографию, сделанную в больнице. В то время Георгий с подозрением на гангрену лежал в палате, и врачи даже обсуждали необходимость прибегнуть к ампутации ноги. Он страшно похудел, глаза стали казаться еще больше. Кулиджанову очень понравилась такая натура. К счастью, операция не понадобилась. Более того, узнав, что его утвердили на главную роль, Тараторкин быстро пошел на поправку.

Наряду с другими создателями фильма «Преступление и наказание», Тараторкин стал в 25 лет лауреатом Государственной премии РСФСР.