Парад Победы на Красной площади, Тито в Минске и последний концерт Цоя. Этот день в истории: 24 июня

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 24 июня в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

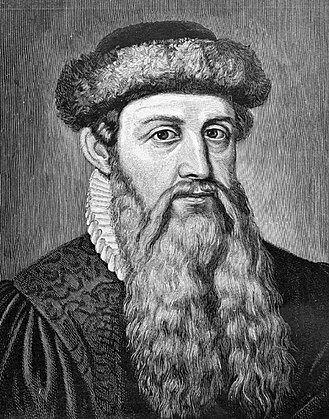

1400 год. Родился Иоганн Гуттенберг — человек, который изобрел книгопечатание

Точная дата появления на свет немецкого первопечатника неизвестна: предполагают, что он родился между 1397 и 1400 годом. Условно днем рождения Гутенберга считают 24 июня 1400 года — день Иоанна Крестителя.

Изобретение Гутенбергом книгопечатания с использованием подвижных литер произвело настоящую революцию и считается одним из важнейших достижений человеческой цивилизации. Он первым применил пресс для получения оттиска, разработал рецепт сплава для отлива шрифтов и типографскую краску.

В начале 1450-х годов Гуттенберг издал 42-строчную Библию объемом в 1 282 страницы. Она стала первым полнообъемным печатным изданием Европы.

До 1450 года все книги в Европе переписывались от руки, а их количество не превышало нескольких тысяч. К 1500 году их уже печатали, а количество возросло до миллионов экземпляров.

1710 год. В Санкт-Петербурге основано Царское Село

По указу Петра I от 24 июня 1710 года Сарская мыза, находящаяся в 25 километрах от Санкт-Петербурга, вместе с 43 приписанными деревнями и угодьями была подарена Марте Скавронской, ставшей спустя два года женой императора под именем Екатерины Алексеевны. Эта дата и считается днем основания Царского Села. Название «Сарская мыза» со временем трансформировалось в «Саарское село» и, наконец, стало Царским Селом.

С 1741 года Царское Село стало официальной резиденцией русских монархов. С этого же времени началось строительство дворцового ансамбля, гидросооружений и жилых домов для прислуги.

В Царском Селе жили и работали Михаил Ломоносов, Гаврила Державин, Николай Карамзин, Василий Жуковский, Михаил Лермонтов, Фёдор Тютчев, Николай Гоголь, Николай Гумилёв, Анна Ахматова, Алексей Толстой, Илья Репин и др. Навсегда связано с Царским Селом имя Александра Пушкина, запечатленное в известных всему миру царскосельских памятниках и названиях улиц.

После падения монархии город превратился в музей, сохраняющий память о своем былом величии. Сегодня это город Пушкин, который входит в состав Пушкинского района Санкт-Петербурга.

1920 год. Константин Бальмонт навсегда уехал из России, категорически не приняв революцию

Выезд ему устроил верный друг, поэт Юргис Балтрушайтис, бывший литовским посланником в Москве, и тем самым спас его. Бальмонт в то время нищенствовал и голодал в Москве, сам таскал домой дрова из разобранного забора. Его друзья были уверены, что рано или поздно у него обязательно случится конфликт с кем-то из представителей нового порядка со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Оставшиеся ему 22 года поэт прожил вдали от родины, по которой сильно тосковал.

«Завтра минет ровно год с того дня, как я простился с моей родной Москвой, — записал он 24 июня 1921 года. — Я ушел из тюрьмы, уехав из Советской России, и, конечно, Европа царство благословенное. Но это только на те дни, которые нужны замученному человеку, чтобы опомниться от трех лет невероятного кошмара. Душа хочет больше, чем чистое, сытое тело… Завтра минет год, как душа моя разлучилась с телом. Сегодня, засыпая, я буду молиться, чтобы хоть эту одну ночь я спал спокойно и увидел во сне, что это — воскресение, и я в России».

1945 год. В Москве на Красной площади состоялся исторический Парад Победы

К параду усиленно готовились с конца мая. В десятых числах июня весь состав участников уже был одет в новую парадную форму и приступил к предпраздничной тренировке. Были сформированы и подготовлены сводные полки от каждого действовавшего в конце войны фронта. Кроме того, в Параде Победы участвовали военные академии, военные училища и части Московского гарнизона. В состав полков включались Герои Советского Союза, кавалеры орденов Славы, прославленные снайперы и наиболее отличившиеся орденоносцы. В каждом полку были представлены пехотинцы, артиллеристы, танкисты, летчики, кавалеристы, саперы и связисты. В состав полков входили специально подготовленные знаменосцы с ассистентами, которые должны были нести по 36 боевых знамен наиболее отличившихся в боях соединений и частей. Всего каждый полк насчитывал свыше тысячи человек, сводные фронтовые полки должны были возглавляться командующими фронтами.

24 июня в 10:00 принимавший парад маршал Георгий Жуков выехал на белом жеребце по кличке Цепкий из Спасских ворот на Красную площадь. Прозвучала команда: «Парад, смирно!», и по площади прокатился гул аплодисментов. После рапорта командующего парадом Константина Рокоссовского Жукову и объезда ими войск прозвучал сигнал «Слушайте все!», и сводный военный оркестр в составе 1 400 человек исполнил гимн «Славься, русский народ!» Михаила Глинки.

Жуков с трибуны мавзолея произнес приветственную речь, был исполнен гимн Советского Союза, и начался торжественный марш войск.

Кульминацией парада стал марш 200 советских воинов-знаменосцев, бросавших захваченные фашистские знамена на специальный помост у подножия Мавзолея. Сейчас эти знамена хранятся в Центральном музее Вооруженных сил.

1965 год. Минск посетил президент Социалистической Республики Югославии Иосип Броз Тито

Фото РИА Новости

«Мы постараемся, чтобы Ваше пребывание в Советском Союзе было интересным и приятным», — говорилось в личном послании, которое генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев направил 4 июня 1965 года югославскому лидеру. А уже 18 июня Тито с официальным визитом прибыл в Москву. Оттуда он отправился в Минск, потом посетил Свердловск, затем Иркутск, Братск и Омск. Завершился визит 1 июля.

В поездке по СССР высокого гостя сопровождал Анастас Микоян — один из самых влиятельных советских государственных деятелей. В Минск они прибыли на поезде. Тито возложил венок к памятнику на площади Победы, посетил музей истории Великой Отечественной войны, а затем отправился на Минский тракторный завод. Там он долго ходил по цехам, знакомился с производством, а директор завода Борис Сивак рассказывал президенту Югославии о новом оборудовании и условиях труда. Директору было чем похвастаться. Весной того года с главного сборочного конвейера сошел 400-тысячный трактор. Новенькую (правда, не юбилейную, но только что собранную) машину выкатили на обозрение высокому гостю.

Тут же состоялся большой митинг с участием тракторозаводцев, на котором выступил первый секретарь ЦК компартии республики Пётр Машеров. Тито сказал ответное слово, поблагодарив за теплый прием и пожелав заводчанам новых успехов. На прощание ему вручили модель трактора. В тот же вечер на самолете югославский лидер отправился в Свердловск.

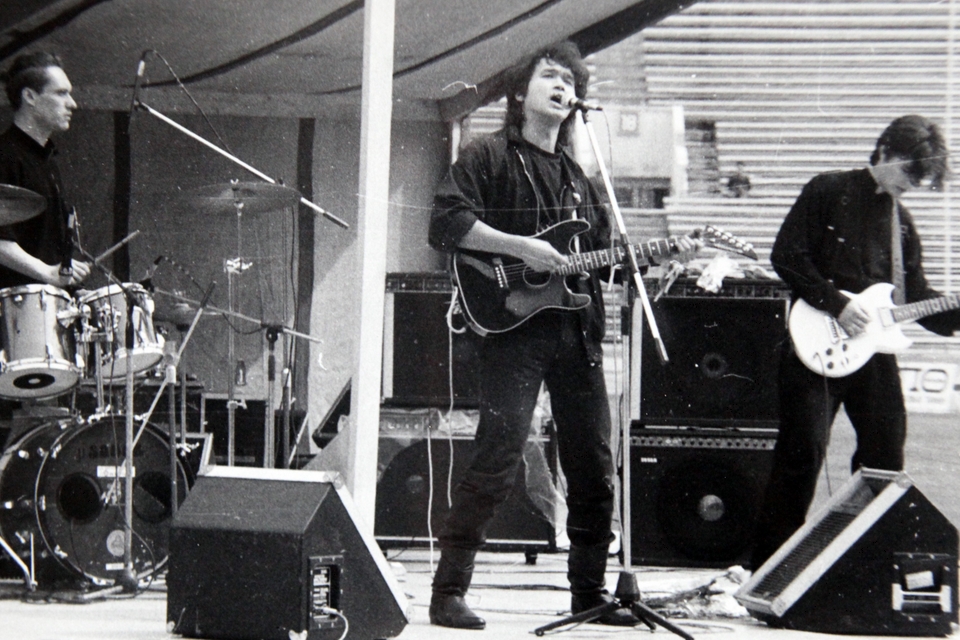

1990 год. На московском стадионе «Лужники» состоялся последний концерт легенды русского рока Виктора Цоя и группы «Кино»

Это было 45-минутное выступление на закрытии ежегодного праздника газеты «Московский Комсомолец». Организаторы устроили грандиозный салют, в рамках шоу зажгли Олимпийский огонь, который до этого зажигался лишь четыре раза.

После концерта Цой уединился на даче под Юрмалой с гитаристом Юрием Каспаряном, где они начали записывать материал для нового диска. Альбом, сведенный музыкантами «Кино» уже после смерти Цоя, получил название «Чёрный альбом». В него вошли неизданные ранее композиции, среди которых «Когда твоя девушка больна», «Кукушка», «Следи за собой». Презентация альбома состоялась в декабре 1990 года в Ленинградском рок-клубе, а месяцем позже в Московском дворце молодежи была проведена телевизионная пресс-конференция. После этого группа «Кино» прекратила свое существование.

Смерть Цоя стала шоком для множества поклонников. Во многих городах страны появились «стены Цоя». Эти стены поклонники группы расписывали надписями «Кино», «Цой жив!», цитатами из песен и признаниями в любви. «Стена Цоя» в Минске несколько раз меняла «прописку» и сейчас находится в Ляховском сквере.

На месте московской «стены» в Кривоарбатском переулке планировали установить Цою памятник: босиком и сидящим на мотоцикле. Однако жители окрестных домов запротестовали, и от этой идеи отказались. Также не получилось поставить памятник музыканту рядом с МГУ. Жильцы соседних домов собрались на муниципальное собрание и постановили: приходящая к памятнику молодежь будет нарушать их покой и тишину.

Вскоре памятник все же установили на месте гибели Виктора — на трассе под Ригой. Позже на противоположной стороне дороги появился еще один памятник высотой 2 м 30 см, средства на который собрали почитатели таланта певца. В 2002 году в Петербурге неподалеку от входа в клуб-музей «Камчатка», где Цой работал кочегаром, был установлен горельеф исполнителя. На сегодняшний день памятники Цою есть в нескольких городах бывшего СССР, в том числе в Петербурге, Барнауле и Алматы.