Первая дрессировщица львов, богатырь Дубинда и похороны Черненко. Этот день в истории: 13 марта

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 13 марта в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1910 год. В Харькове родилась Ирина Бугримова, артистка цирка, первая в СССР дрессировщица львов, народная артистка СССР

Отец ее был профессором ветеринарии, нередко лечил животных на ипподроме и в цирке. Мать получила музыкальное образование, хорошо играла на фортепиано, рисовала, увлекалась фотографией. Ирина была четвертой девочкой в семье. В 7 лет ее отдали в музыкальную школу и в балетную студию при Харьковском оперном театре. Однако пришло новое увлечение — спорт. Она занималась бегом, прыжками в длину, в высоту, в воду с вышки, играла в русский хоккей, толкала ядро, метала диск и копье, бегала на коньках, занималась мотоспортом. Была чемпионкой Украины, затем Всесоюзной летней и зимней спартакиад.

Спорт свел ее с Александром Буслаевым, инструктором по мотоспорту, и с 1929 г. они совместно выступали в воздушном аттракционе. В 1931-м впервые представили свой известный цирковой аттракцион «Полет на санях под куполом цирка», а затем номер с дрессированными животными «Высшая школа верховой езды».

После войны Ирина рассталась с Буслаевым и начала делать собственную карьеру. С 1946 г. она стала дрессировщицей львов. Все началось с обучения трех львят, которых ей подарили. Ирина назвала их Гай, Юлий и Цезарь и начала готовить номер. Поскольку разработанных методов дрессуры царей зверей не было известно, молодая дрессировщица двигалась вперед на ощупь, методом проб и ошибок, доверяя интуиции. Вопреки распространенному заблуждению именно Бугримова, а не известная артистка цирка Маргарита Назарова, снявшаяся в фильме «Полосатый рейс», была первой в СССР женщиной-дрессировщиком.

В каждом выступлении Бугримова старалась показать маленький спектакль, а не только набор трюков. Большой успех у зрителей имели номера «Лев в воздухе», «Лев на мотоцикле», «Лев на проволоке», «Кресло смерти», «Прыжки через огненное кольцо», «Ковер» и др. У нее было около 80 львов, 8 лошадей и 12 собак.

В 1976 г. во время гастролей во Львове львы неожиданно взбунтовались и напали на Бугримову прямо на арене. Помощники отбили ее от хищников, но после этого происшествия 66-летняя дрессировщица больше не выступала.

Знаменитая укротительница вела активную общественную работу: была председателем Совета ветеранов Российской государственной цирковой компании, членом президиума ЦДРИ, Общества защиты животных.

В 2000 г. в фойе Большого Московского цирка на пр. Вернадского была заложена Аллея звезд российского цирка — и первой «взошла» звезда с надписью «Народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда Ирина Бугримова». В том же году она была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. А в следующем, 2001-м, Бугримова умерла от сердечного приступа в возрасте 90 лет.

1930 год. Закрывается Московская биржа труда

Первая биржа труда была организована в Москве в 1901 г. В августе 1917-го был принят первый закон о таких учреждениях, который предусматривал открытие бирж в городах с населением не менее 50 тыс. человек.

К 1930 г. необходимость в биржах отпала. Последнее направление на работу было выдано 13 марта слесарю Михаилу Шкунову. Советский Союз стал первой в мире страной, покончившей с безработицей.

СССР был воистину государством трудящихся — не на словах, а на деле. Имелись, правда (с определенного времени), в нем и так называемые тунеядцы, но с ними боролись решительно и непримиримо.

После закрытия бирж обеспечение кадрами народного хозяйства страны возложили на комитеты Советов Министров союзных республик по использованию трудовых ресурсов. Набором работников занимались и сами предприятия.

1945 год. Гвардии старшина Дубинда в рукопашной схватке убивает 12 и захватывает в плен 30 немецких солдат и одного офицера

Начало войны 22 июня 1941 г. Павел Дубинда, уроженец Херсонской области, потомственный моряк, встретил на прославленном крейсере «Червона Украина» в звании старшины 1-й статьи. Участвовал в обороне Одессы. В сентябре 1941-го возникла идея тактического морского десанта в район деревни Григорьевки. Дубинда, с детства знавший эти места, вызвался пойти на головном катере. Блестящая операция закончилась разгромом двух румынских дивизий, врага отбросили от Одессы на 5–8 км. Потом «Червона Украина» обороняла Севастополь, была потоплена вражескими авиабомбами. Павел продолжил воевать в морской пехоте. В последние дни обороны был контужен и попал в плен.

Уже через сутки попытался сбежать. Его поймали, жесткого избили, однако через три месяца Дубинда снова бежал и снова был схвачен. Ему как рецидивисту грозила виселица, но накануне казни он бежал в третий раз и на этот раз добрался до своих.

Тринадцатого марта 1945 г. юго-западнее Кёнигсберга в бою за селение Бладиау гвардии старшина Дубинда поднял свой взвод на штурм вражеских укреплений и, увлекая за собой бойцов своего взвода, первым ворвался в траншею противника. Проявляя чудеса геройства, Павел Христофорович лично в рукопашной схватке убил 12 немецких солдат. Еще 30 солдат и одного офицера двухметровый богатырь захватил в плен.

Через несколько дней гитлеровцы попытались вернуть утерянную позицию и контратаковали превосходящими силами с артиллерийской поддержкой. Бойцы взвода Дубинды отбили несколько атак, а когда закончились боеприпасы, Павел Христофорович захватил вражеский пулемет и огнем в упор заставил противника отступить. Преследуя врага, взвод ворвался во двор поместья и захватил там 40 солдат и 4 офицеров противника.

Гвардии старшина Дубинда закончил войну Героем Советского Союза и полным кавалером ордена Славы. Таких людей в СССР всего четверо. Кроме Дубинды еще артиллеристы Андрей Алёшин и Николай Кузнецов, а также летчик-штурмовик Иван Драченко. При этом старшина Дубинда имел еще и полководческий (!) орден Богдана Хмельницкого III степени, причем полученный в точном соответствии с положенным статутом: действия разведвзвода, которым командовал Дубинда, обеспечили успех всей операции полка.

После войны Дубинда работал боцманом на судах антарктической китобойной флотилии «Слава». Скончался в Херсоне в 1992 г.

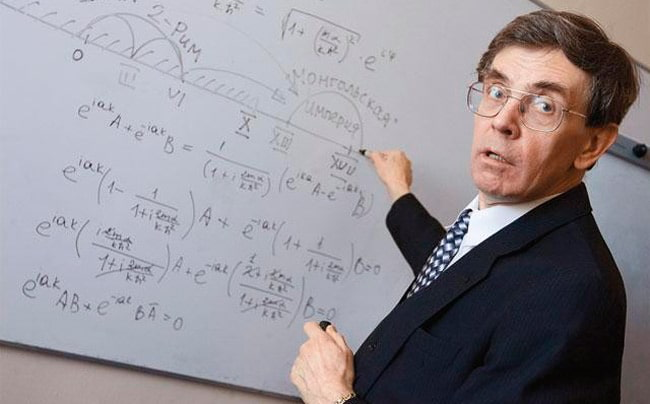

1945 год. В Донецке родился Анатолий Фоменко, математик, академик РАН, автор скандальной теории о «Новой хронологии»

Фоменко рано заявил о себе как талантливый ученый: окончив в 1967 г. мехмат МГУ, он уже в 28 лет защитил докторскую диссертацию, что для советской науки того периода было большой редкостью. В 1990-м заслуги Анатолия Тимофеевича вполне справедливо отметили званием академика. И если бы интересы Фоменко ограничились гамильтоновой механикой, теорией групп и алгебр Ли, а также симплектической геометрией, его почетное место в отечественной науке не ставили бы под сомнение. Но уже с конца 1970-х под воздействием идей народовольца Николая Морозова почтенный ученый начал подкоп под мощное в то время здание советской исторической науки. И именно на этом, что называется, сделал себе имя.

Первый удар Фоменко академическая наука отбила легко: будущий академик ходил жаловаться на историков в ЦК КПСС, но понимания там не нашел. Однако с начала 1990-х объемистые труды Фоменко по «Новой хронологии» стали весьма выгодным коммерческим проектом. К началу 2011 г. по «Новой хронологии» было издано свыше 100 книг общим тиражом около 800 тыс. экземпляров. Вместе со своим более молодым соратником Глебом Носовским при эпизодическом подключении других соавторов академик пытался доказать, что вся мировая история существует менее 700 лет, а всё известное о более ранних эпохах есть итог сознательной фальсификации. Русскую историю, как утверждал Фоменко, извратили в угоду династии Романовых, а на самом деле не было ни монгольского ига, ни царя Ивана Грозного, а Куликовская битва произошла в Москве.

Академическая наука поначалу стыдилась замечать и критиковать сочинения Анатолия Тимофеевича. Лишь когда «Новая хронология» стала общественным феноменом, перешла в контрнаступление. Сегодня массовый интерес к фоменковской теории остался в прошлом.

1985 год. Страна провожает в последний путь главу Коммунистической партии и Советского государства Константина Черненко

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

На похоронах Черненко высокие партийные товарищи отдали покойному сдержанные воздаяния. Никто по поводу кончины генсека по-настоящему не скорбел.

Из дневника Анатолия Черняева, заместителя заведующего международным отделом ЦК КПСС (1970–1986 гг.), помощника генсека и президента Горбачёва (1986–1991 гг.): «В толпе членов и кандидатов в члены ЦК — когда они скопились за полчаса до выноса гроба у выхода из Колонного зала, атмосфера была как на толкучке: громко хохотали, обсуждали разные дела, через головы других обменивались всякими «посторонними» репликами, насмешливо приветствовали друг друга, обсуждали, не холодно ли будет: ведь еще полтора часа быть на улице. Словом, «всенародная скорбь» никак не коснулась состава Центрального Комитета. Во время «пиковых моментов» похоронной церемонии только иностранцы снимали шапки».

Черненко ушел из жизни 10 марта в возрасте 73 лет. Больной старик был на высшей ступени власти всего год и месяц — меньше всех, и ничем проявить себя не успел. А анкета у него была хорошая: в партии с 20 лет, с 22 лет — на партийной работе, в 30 лет — секретарь Красноярского крайкома, в 34 — секретарь Пензенского обкома партии, затем заведующий отделом ЦК Молдавии, где очень понравился первому секретарю ЦК Леониду Брежневу. Когда Брежнева перевели в Москву, он взял с собой Черненко, и тот работал в ЦК КПСС, в Президиуме Верховного Совета СССР. В 1976 г. Константин Устинович — секретарь ЦК; с 1984 г., после смерти Андропова, — генсек.

Уже в зрелом возрасте Черненко продолжал повышать свой образовательный уровень: в 34 года окончил высшую школу парторганизаторов при ЦК ВКП(б), а в 42 года, будучи заведующим отделом ЦК Молдавии, осилил пединститут.

Со смертью Константина Устиновича в СССР закончилась «эпоха пышных похорон», когда в течение относительно короткого времени один за другим уходили из жизни Суслов, Брежнев, Андропов и вот теперь Черненко. Престарелое Политбюро выдвинуло в лидеры сравнительно молодого 54-летнего Михаила Горбачёва, поскольку, как шутили тогда, никто не хотел умирать.