Первое авиашоу в Минске, покушение на де Голля и «наркомовские 100 грамм». Этот день в истории: 22 августа

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 22 августа в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1865 год. Химик Уильям Шеппард из Нью-Йорка получил патент на жидкое мыло

Оно было белым, непрозрачным и имело более щадящий уровень pH, чем любое мыло на тот момент. В том виде, который нам знаком, жидкое мыло появилось только в 1980 г., когда американская компания Minnetonka Corporation вывела на рынок продукт под названием SOFT SOAP.

Кстати, в средние века мыло ценилось на вес золота и было недоступным не то что для обычных людей, но даже королей. Так, испанская королева Изабелла Кастильская говорила, что мылом пользовалась лишь два раза в жизни: при рождении и накануне свадьбы. В России же мыло начали варить во времена Петра I, однако до середины XIX века им пользовалась только знать. Крестьяне стирали и мылись щелоком, для этого золу заливали кипятком, а потом распаривали в печке.

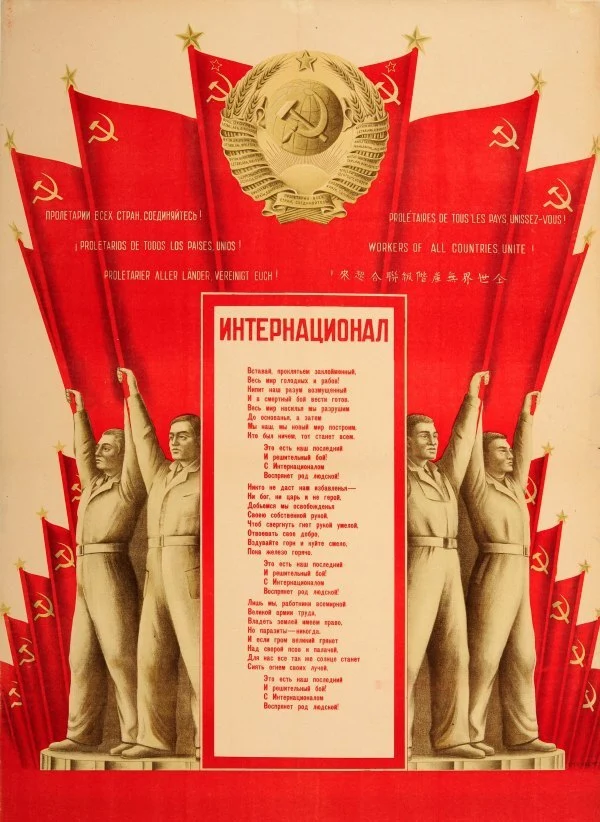

1902 год. В лондонском журнале «Жизнь» впервые опубликован русский текст «Интернационала»

Знаменитое стихотворение Эжена Потье перевел 30-летний инженер и поэт Аркадий Коц. Скорее даже не перевел, а весьма вольно пересказал. Потье, например, предлагал мир всего лишь «изменить», а Коц — «разрушить», да еще и «до основанья».

Три куплета «Интернационала» в переводе Коца с 1918 г. стали государственным гимном сразу трех республик — РСФСР, Белорусской ССР и Украинской ССР, а с 1922 г. — гимном СССР. После утверждения в 1944 г. нового государственного гимна Советского Союза «Интернационал» стал официальным гимном Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков), впоследствии КПСС, а затем КПРФ.

В оригинале, кстати, у песни не три куплета, а больше. Но остальной текст Эжена Потье оставили за скобками. Современным олигархам, нажившим капиталы в период «прихватизации», они бы явно не понравились:

Презренны вы в своем богатстве,

Угля и стали короли!

Вы ваши троны, тунеядцы,

На наших спинах возвели.

Заводы, фабрики, палаты —

Все нашим создано трудом.

Пора! Мы требуем возврата

Того, что взято грабежом.

Эжен Потье не дожил до триумфа своего произведения. Он даже не слышал «Интернационал» с привычной нам музыкой Пьера Дегейтера — умер в 1887 г. А вот 79-летний Дегейтер в 1927 г. был приглашен Сталиным в СССР на торжества по случаю 10-летия Октябрьской революции. В следующем году композитор был удостоен советским правительством персональной пенсии, на которую и жил до последних дней. Автор русского текста Аркадий Коц умер в 1943 г. в эвакуации, в Свердловске, от рака горла.

1910 год. Полет авиатора Ранка на Комаровском поле в Минске закончился трагедией

Появление авиации в России породило коммерческие шоу. Летчики, которые в начале XX века были настоящими кумирами, разъезжали по стране и за деньги демонстрировали полеты. Деньги отважным покорителям неба нужны были на постройку аэропланов, экипировку, расходные материалы и т. д. Так, например, знаменитый российский летчик Сергей Уточкин собирал деньги на участие в первом перелете из Петербурга в Москву и в рамках этого своего коммерческого турне в мае 1911 г. посетил Минск. Именно Уточкин первым в истории совершил тогда полет в минском небе, в которое поднялся на своем «Фармане» с Комаровского поля, находившегося приблизительно на месте нынешнего рынка.

А за девять месяцев до Уточкина, и тоже на Комаровском поле, это пытались сделать другие гастролеры — авиатор-предприниматель Ранк и его помощник Мартоглио. Вот только закончилась та попытка трагически.

Про предстоящее шоу трубили все газеты. Ажиотаж был сумасшедший. Никто не хотел упустить возможности увидеть настоящий аэроплан вживую. Все билеты разлетелись как горячие пирожки. Но сверх того просочилось немало безбилетников, хотя вокруг поля было выставлено оцепление полиции и военных, которые старались пресекать попытки незаконного проникновения. «Лезли люди куда не надо, оттого и намяли много кому бока», — констатировали газеты.

В назначенный час заиграл военный оркестр — и шоу началось. Ранк забрался в свой аэроплан «Блерио», завел мотор, и самолет двинулся на взлетное поле. Однако тут неуправляемая толпа любопытствующих зевак буквально бросилась под колеса, и авиатор вынужден был остановить машину. Трижды Ранк пытался взлететь, и трижды ему это не удавалось. Наконец на четвертой попытке под восторженные возгласы публики машина оторвалась от земли, но практически тут же, уже под испуганные крики, упала прямо на людей.

В номере виленской газеты «Наша Нiва» от 2 сентября 1910 г. была опубликована короткая заметка: «22 августа на Комаровке летал в воздухе на машине (аэроплане) иностранный авиатор Ранк, да тут случилось несчастье: машина испортилась и налетела на людей; несколько человек ранило, а один из них даже умер».

Ранка и его помощника Мартоглио арестовали. Расследование показало, что люди были виноваты сами: мешали авиатору, проявили невоздержанность, пренебрегли элементарными правилами безопасности. Тем не менее Ранку пришлось выплатить семье погибшего портного Фельдмана полторы тысячи рублей. Сумма приличная, если учесть, что билет на авиашоу в то время стоил от 50 копеек (стоячие места) до 1 рубля. Во всяком случае, столько платили минчане, чтобы посмотреть на полет Уточкина.

После несчастного случая в Минске Ранк практически перестал летать и переквалифицировался в организатора авиационных шоу. В этом качестве он вошел в команду пилота-авиатора Императорского Всероссийского аэроклуба Петра Кузнецова, с которым и продолжил гастролировать по стране. Газеты сохранили сведения об их триумфальном выступлении в Уфе в июле 1911 г. Они же донесли до нас рассказ пилота об особенностях управления летательными аппаратами того времени.

«Подняться сможет всякий, лишь бы указать ему, как это сделать, — объяснял журналистам Кузнецов. — А вот спуститься благополучно может далеко не всякий, даже и пилот, так как это очень трудная и опасная вещь. Малейшее отклонение в ту или другую сторону, и аппарат падает или на бок, или зарывается в землю носом и разбивается и в том, и в другом случае. Нужно много хладнокровия и смелости, чтобы успеть соскочить с аэроплана вовремя, т. е. тогда, когда он еще не коснулся земли, а ведь это не всегда удается даже самым опытным авиаторам».

1941 год. Вышло постановление Государственного комитета обороны № 562 «О введении водки на снабжение в действующей Красной армии»

Документом предписывалось, начиная с 1 сентября 1941 г., каждому бойцу и командиру передовой линии действующей армии выдавать ежедневно по 100 граммов 40-градусной водки. Слова про «передовую линию» вписал в проект постановления лично Сталин: тыловым крысам главком велел не наливать. Не полагался алкоголь и штрафникам.

Спустя три дня директива была детализирована секретным приказом Наркомата обороны: помимо красноармейцев и командиров на передовой, на «водочное довольствие» ставились также выполняющие боевые задания авиачасти и инженерно-технические подразделения обслуживания полевых аэродромов. Впоследствии круг бойцов, имеющих право на водочное довольствие, служивших в разных родах войск и на различных боевых позициях, то сужался, то расширялся, а нормы выдачи спиртного то увеличивались, то уменьшались. Наконец, 23 ноября 1943 г., через три месяца после Курской битвы и форсирования Днепра, ознаменовавших завершение коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны, Сталин окончательно утвердил водочные нормы, которые действовали до самой Победы: 100 граммов для бойцов на передовой и 50 — для остальных.

Согласно данным Центрального военного архива, с 25 ноября по 31 декабря 1942 г. Закавказский фронт выпил 1,2 млн литров водки, Западный — около 1 млн, Сталинградский — 407 тыс., Карельский — 364 тыс. литров. Под конец войны армия ежемесячно выпивала 45 железнодорожных цистерн традиционного русского напитка.

Снабжением армии водкой руководил лично нарком внешней торговли СССР Анастас Микоян, а глава транспортного ведомства Лазарь Каганович нес персональную ответственность за «погрузку и перевозку спирта, посуды и ящичной дощечки для водочных заводов, поставляющих водку Красной Армии».

На передовую согревающий напиток подвозили тремя способами: в дубовых бочонках, молочных жестяных бидонах и стандартной винно-водочной посуде. Использованная стеклотара тут же превратилась в стратегическое сырье. Стекольные заводы всей страны работали на единственного заказчика — Главспирт Наркомпищепрома СССР. А Управление продовольственного снабжения Красной армии было обязано обеспечить в полуторамесячный срок возврат на предприятия этого ведомства не менее половины стеклянной посуды и не менее 80 % бочек. Кстати, именно тогда впервые в СССР появились пункты приема стеклотары.

Учитывая стрессовую ситуацию и тяжелые физические условия на фронте, регулярное потребление солдатами и офицерами умеренного количества алкоголя считалось с медицинской точки зрения вполне разумным, а 100-граммовая доза водки представлялась оптимальной. Водку использовали как противошоковое средство при ранениях, ею «обмывали» награды, согревались в мороз. «Фронтовые сто граммов стали дороже снарядов и спасали солдат от обморожения, так как многие ночи они проводили в чистом поле на голой земле», — отмечал Федор Ильченко, один из самых известных участников Сталинградской битвы, лично предъявивший ультиматум о капитуляции фельдмаршалу Паулюсу.

Впрочем, Государственный комитет обороны заботился не только о выпивке, но и о закуске. Еще до введения фронтовых ста граммов, 15 июля 1941 г., он принял постановление «О норме сухого пайка армейской полукопченой колбасы». Бойцу Красной армии надлежало съедать в сутки по 110 граммов этого невиданного многими красноармейцами на гражданке деликатеса, в состав которого входило 45 % говяжьего мяса, 20 % свинины, 15 % грудинки и только 20 % соевой массы. При этом ГКО не ограничивался обеспечением армии лишь основными видами продовольствия (хлеб, мясо, крупы и т. д.): 23 июня 1943 г. им было принято постановление № 3 634, предусматривающее заготовку 405 тыс. тонн квашеной капусты, 61 тыс. тонн соленых огурцов и 27 тыс. тонн соленых помидоров. Выполнение планов по засолке считалось «делом большой государственной важности» и курировалось руководителями республик, краев и областей.

1962 год. Покушение на президента Франции Шарля де Голля

Это было не первое и не последнее, но самое известное покушение на французского лидера — всего же биографы насчитали их 32.

Де Голль ехал с женой на «ситроене», который сопровождала идентичная машина с агентами спецслужб и эскорт мотоциклистов спереди и сзади. В засаде находились 15 боевиков ОАС (тайной военной организации, поставившей своей целью срыв политики де Голля в Алжире). Они были вооружены автоматами, ручными гранатами и бутылками с «коктейлем Молотова». Однако президентские автомобили приближались так стремительно, что террористы не успели подготовиться к атаке.

Растерявшиеся боевики открыли беспорядочную стрельбу, в результате которой удалось пробить лишь переднюю шину президентского автомобиля и заднее стекло. Единственной «раной» де Голля стал безобидный порез на пальце, который он получил, смахивая с пальто осколки стекла.

Смотрите также: