Первый трактор СТЗ, испытания Ту-104, ученого выпускают из психбольницы. Этот день в истории: 17 июня

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 17 июня в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1885. На борту французского парохода Isere в США доставлена статуя Свободы

Этот поистине грандиозный подарок французского народа символизировал дружбу, которая установилась между двумя странами в период американской революции.

Статуя была спроектирована французским скульптором Фредериком Огюстом Бартольди, который смоделировал ее по образу своей матери, и построена при содействии инженера Гюстава Эйфеля, который позже разработал культовую башню в Париже, носящую его имя. Первоначально планировалось, что статуя будет закончена к 1876 г., 100-летию Декларации независимости Америки, однако усилия по сбору средств, которые включали аукционы, лотерею и боксерские поединки, заняли больше времени, чем предполагалось, как в Европе, так и в США, где должен был быть профинансирован и построен постамент статуи.

Для транспортировки через Атлантику скульптуру разделили на 350 частей, упаковав в 214 ящиков, и в таком виде доставили на корабле в гавань Нью-Йорка. В течение последующих четырех месяцев ее собрали и смонтировали на гранитный пьедестал, а в октябре 1886 г. в присутствии тысяч зрителей торжественно открыли.

Первоначально статуя была медного цвета, но с годами она претерпела естественный процесс изменения цвета, называемый патиной, который придал ей ее нынешний зеленовато-голубой оттенок.

Статуя Свободы — одна из самых известных достопримечательностей Америки. Сегодня, вопреки изначальному замыслу, она ассоциируется в сознании миллионов не с американо-французской дружбой, а является символом свободы и демократии.

1930 год. С конвейера Сталинградского тракторного завода сходит первый трактор

Первый в стране тракторный завод был заложен в Сталинграде 12 июля 1926 г. Он был построен в числе первых промышленных объектов, возведенных по планам ускоренной индустриализации СССР. В его строительстве участвовали специалисты из западных стран, в первую очередь США. Проектировала завод, причем в кратчайшие сроки, фирма «Альберт Кан Инкорпорейтед» знаменитого американского архитектора Альберта Кана.

В строй действующих СТЗ был введен 17 июня 1930 г. — с конвейера сошел первый колесный трактор СТЗ-1 мощностью 30 л. с.

В годы Великой Отечественной войны завод был одним из основных поставщиков военной техники на фронт. Здесь выпускали и ремонтировали танки Т-34-76, танковые двигатели и артиллерийские тягачи СТЗ-5-НАТИ.

Выпуск продукции осуществлялся даже после прорыва вермахта к Сталинграду 23 августа 1942 г., причем попытка захвата города сходу, ударом вдоль реки с севера, была отбита с участием бригады рабочего ополчения Сталинградского тракторного. Производство было окончательно остановлено только 13 сентября 1942 г., когда бои шли непосредственно на территории завода.

Завод уже 17 июня 1944 г. возобновил выпуск своей продукции.

1955 год. Первый опытный полет совершает авиалайнер Ту-104

Управлял машиной летчик-испытатель ОКБ Андрея Туполева Юрий Алашеев, который в последствии установит на Ту-104 несколько мировых рекордов — в скорости, дальности и грузоподъемности. К сожалению, в 1959-м 36-летний Алашеев разобьется при выполнении испытательного полета на опытном Ту-22. Посмертно он будет представлен к званию Героя Советского Союза.

Ту-104 — первенец отечественной пассажирской реактивной авиации — был создан в конструкторском бюро Туполева как гражданская версия ядерного стратегического бомбардировщика Ту-16. От боевого самолета остались крылья и оперение хвоста, форма гондолы двигателей и шасси. Используемые в Ту-104 турбокомпрессорные реактивные двигатели, разработанные в ОКБ Александра Микулина, развивали огромную по тем временам тягу.

В 1956 г. Советскому Союзу удалось поразить западный мир, когда во время визита первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва в Лондон туда же прилетели три Ту-104. Прибытие советского авиалайнера, по отзывам британской прессы, произвело эффект, сравнимый с приземлением НЛО.

Благодаря появлению Ту-104 СССР в кратчайшие сроки вышел на международный уровень авиаперевозок. Уже в 1956–1957 гг. на этих лайнерах выполнялись рейсы из Внуково в Лондон, Будапешт, Копенгаген, Пекин, Брюссель, Оттаву, Дели, Прагу и т. д.

Вывод самолета на трассы потянул за собой модернизацию всех аэродромных структур. Вместе с этим самолетом появились мощные тягачи, заправщики воды и горючего, багажный транспорт и другая техника. Можно сказать, что благодаря Ту-104 аэродромы в СССР стали напоминать нынешние.

Ту-104 летал в города СССР до конца 1979 г., пока не был окончательно заменен машинами следующих поколений.

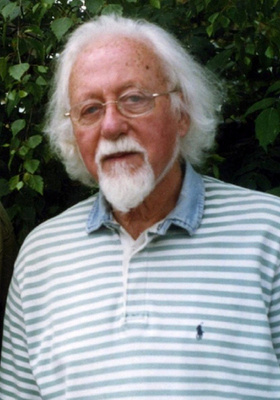

1970 год. Ученого-биолога и диссидента Жореса Медведева выпускают из калужской психиатрической больницы, в которую он был насильно помещен 29 мая

«В СССР громкие случаи применения карательной психиатрии начались с 1959 года, — утверждал историк Рой Медведев, брат-близнец Ж. Медведева. — Хрущёв на одном из совещаний заявил: «Кто сейчас против советской власти может выступать? Только сумасшедший!» Это приняли как указание. Даже придумали специальный диагноз — вялотекущая шизофрения: психическое заболевание, которого не замечает ни сам гражданин, ни его родственники».

К тому времени, как за 45-летнего Медведева взялись врачи-психиатры, он опубликовал более 100 научных работ о биосинтезе белков, наследственности и процессе старения и получил известность как автор литературы протеста. В самиздате распространялись его статьи, в которых он критиковал ограничения в научном сотрудничестве и поездках за границу, а также цензуру почты и получаемых из-за рубежа журналов и книг. Медведев утверждал, что письмо любого гражданина могли вскрыть сотрудники КГБ.

Вечером 29 мая 1970 г. домой к Медведеву неожиданно явились главврач калужской психбольницы Александр Лившиц, заведующий обнинским психдиспансером Юрий Кирюшин и наряд милиции во главе с майором Николаем Немовым. Не предъявив никаких документов или заключений от врачей, прибывшие потребовали от ученого поехать с ними в Калугу на психиатрическую экспертизу. Медведев ответил, что добровольно не поедет, но и оказывать сопротивления не будет. Пришедшие домой к нему коллеги стали выражать возмущение действиями милиции, на что Немов ответил: «Мы — орган насилия, а вы можете жаловаться куда угодно». На глазах коллег Медведеву заломили за спину руки, посадили в стоящий у подъезда автобус и увезли из Обнинска в калужскую психбольницу.

Там его допрашивали пять групп психиатров, в основном о его сочинениях, и признали остро больным с «начальной шизофренией» и «параноидальным бредом о реформировании общества». Одетого в спецодежду ученого заперли в палате с другими пациентами, в числе которых были двое «политических» и один с биполярным расстройством. Здесь, как писала «Нью-Йорк Таймс», «в кафкианском мире причудливых «лечений», где имелось жуткое Седьмое крыло, предназначенное для опасных сумасшедших», Медведев провел без малого три недели. И пробыл бы еще неизвестно сколько, если бы не мощное движение, поднявшееся в его защиту.

Последовала буря протестов в Советском Союзе и за рубежом. В письме в Министерство здравоохранения, подписанном, среди прочих, Р. Медведевым, академиком Дмитрием Сахаровым и двумя нобелевскими лауреатами по физике, Петром Капицей и Игорем Таммом, принудительное помещение ученого в психлечебницу было названо репрессией против человека, чье психическое здоровье никогда не вызывало сомнений.

Александр Солженицын написал страстную статью-памфлет «Вот как мы живем». «Вот так мы и живем, — говорилось в ней. — Безо всякого ордера на арест или медицинского основания. Приезжают к здоровому человеку четыре милиционера и два врача, врачи заявляют, что он помешанный, майор милиции кричит: «Мы — органы насилия! Встать!», крутят ему руки и везут в сумасшедший дом… Раз думаешь не так, как положено, значит, ты ненормальный!.. Чаадаева в свое время не тронули пальцем — и то мы клянем палачей второе столетие».

Проведя 19 дней в психиатрической лечебнице, Медведев был освобожден. Книга о его испытаниях и борьбе за его освобождение «Вопрос о безумии», написанная братьями Медведевыми, была тайно вывезена и опубликована в Лондоне и Нью-Йорке в 1971 г. В ней говорилось, что 250 советских граждан содержатся в психиатрических лечебницах по политическим причинам, и подробно описывался печально известный случай с биологом Николаем Вавиловым, который был арестован во время чисток Трофима Лысенко в 1941 г. и умер от голода в тюрьме.

После многих лет, в течение которых его работы подвергались цензуре, а в поездках за границу ему отказывали, в 1973 г. Медведеву разрешили в сопровождении жены и сына поехать в Лондон на годичную стажировку в Национальном институте медицинских исследований. Вскоре по прибытии в Лондон Медведева вызвали в советское посольство, где у него изъяли паспорт и сообщили, что его советское гражданство аннулировано.

В 1990-м, за год до распада Советского Союза, президент Михаил Горбачёв восстановил советское гражданство Медведева, все это время жившего и работавшего в Лондоне. Ученый принял предложение, но решил остаться в Туманном Альбионе. Там он и умер в 2018 г. в возрасте 93 лет.

2010 год. Александр Лукашенко посещает предпремьерный просмотр художественного фильма «Брестская крепость» в минском кинотеатре «Центральный»

Фильм, созданный российскими и белорусскими кинематографистами, основан на реальных исторических событиях и рассказывает о героической обороне Брестской крепости в июне — июле 1941 г. Рассказ ведется от лица Саши Акимова, который во время описываемых событий был 12-летним воспитанником музыкантского взвода 333-го стрелкового полка.

Лента была снята к 60-летию Великой Победы по заказу Телерадиовещательной организации Союзного государства российской компанией «Централ Партнершип» и киностудией «Беларусьфильм».

«Фильм сделан очень сильно», — сказал А. Лукашенко после просмотра.

Президент констатировал, что сегодня мы не знаем до мельчайших деталей, что происходило в Брестской крепости в жаркие дни конца июня 1941 г. Тем более что спустя столько лет утрачена не то что память, а сами люди — свидетели событий. Тем не менее Глава государства резюмировал, что кинематографистам и актерам удалось честно и откровенно воссоздать образы этих людей.

Белорусский лидер признался, что при просмотре фильмов не может отвязаться от мысли о том, как именно и по какой технологии их снимали. По его словам, обращать на это внимание он стал после того, как побывал на съемочной площадке картины «Анастасия Слуцкая». Однако, когда смотрел кинофильм «Брестская крепость», этого не происходило. «Разве что в начале, — сказал Президент, — когда было показано поле с колосьями, урожайность на которых не менее 80 ц/га, чего в те времена не было, а рядом был посеян рапс, который также в те времена не выращивался в этих местах. Но потом я обо всем забыл, потому что фильм действительно держит в напряжении, игра безукоризненная», — резюмировал А. Лукашенко.

На предпремьерном просмотре в «Центральном», помимо чиновников, присутствовали ветераны, представители молодежи, работники культуры и искусства.

Театрализованная премьера фильма «Брестская крепость» состоялась в ночь на 22 июня 2010 г. в Брестской крепости.