Почему дворовые забавы советских мальчишек сегодня могли бы шокировать

«Дело было вечером, делать было нечего. Толя пел, Борис молчал, Николай ногой качал…». Стихотворение Сергея Михалкова 1935 года утрировало дворовое безделье советских подростков. Всякое, конечно, бывало. Но в основном дети на улицах отличались бурной деятельностью, в том числе играми. За обстоятельства и подготовку некоторых старых забав сегодня могли бы, что называется, привлечь. В исторических деталях разбирался корреспондент агентства «Минск-Новости».

Свои — чужие

На первый взгляд в игре «Казаки-разбойники» нет ничего крамольного. Она имеет глубокие исторические корни. В свое время реальные казаки защищали обозы на дорогах от нападения лихих людей. Вероятно, это и вдохновило мальчишек придумать полувоенное развлечение. В традиционном виде игра сложная и многолюдная. «Казаки» обустраивали себе штаб, темницу в каком-нибудь сарае или подвале. Команда «разбойников» должна была выдумать кодовое слово. Им давали время, на то, чтоб убежать. Потом первые начинали ловить вторых. По правилам, скрывающихся обязывали рисовать на стенах и заборах мелом стрелки-подсказки о своем передвижении. На практике, они не всегда указывали верную дорогу. Задача «казаков» — захватить «разбойников» и отправить в темницу, где у них выведывали кодовое слово. Пытки не допускались. Методами становились: щекотка, «слива» (накручивание носа пленного докрасна), «фофан» (пружинистый удар по лбу «врага» средним пальцем, оттянутым второй рукой). Впрочем, порой доходило и до драк. «Разбойники» тоже могли победить, захватив штаб или темницу казаков. Игру интерпретировали, упрощали. Переводили в контекст Великой Отечественной, делились на «наших» и «немцев». Последними быть никто не хотел, и тогда тянули жребий. На штабе «наших» рисовали мелом звезду. А на месте сбора «немцев» могли изобразить свастику, чтоб приблизить игру к реалиям. Случалось, паучий символ замечали относительно молодые тогда ветераны войны, которых в каждом дворе жило немало. Детям они ничего не говорили, а шли прямиком к родителям. «И тогда был с отцом разговор». Одни, суровые и консервативные, встречали своих чад с ремнем. Другие понимали, что артист Вячеслав Тихонов надевал форму штандартенфюрера Штирлица не из любви к нацистам, а играл роль. Такие папы просто поясняли ребенку, какие чувства испытывают прошедшие фронт соседи при виде зловещей символики. Помогали осознать ребенку, почему подобное не стоит рисовать на заборе даже в честной игре, полной удивительных приключений.

Дворовое казино

Существовали и азартные игры на деньги. Одна из таких забав — «Тюшка». Компания договаривалась о ставках — копейка, две, три — и ставила монеты столбиком на землю. Каждая — решкой вверх. Затем в дело шли тюшки — сферической формы биты, выплавленные из свинца. С расстояния 5–8 метров их по очереди бросали в стопку монет, стремясь угодить в нее. Если кто-то попадал и хотя бы одна монета переворачивалась «орлом» вверх — весь банк его. Если нет, по стопке, а потом по каждой монете били тюшкой по очереди. Первым был тот, чья бита падала ближе к столбику монет. Перевернул «орлом» вверх — забрал себе, не удалось — шанс у следующего. Мелочь после такой игры имела вид плачевный, и порой была такой погнутой, что не проходила в щель монетоприемника автомата с газировкой. Но в магазинах ее принимали.

Сейчас кажется, что все это какая-то ерунда. На деле, в такой игре требовались и глазомер, и ловкость удара по монете. Суть не в деньгах и жажде наживы. Выигравший, как правило, не прятал медяки в кармане, покупал мороженое или газировку на всю компанию.

Монеты часто подменяли простыми жестяными пробками от бутылок.

В игре всякое случалось. Бывало, один ринулся поправлять пирамиду, а в этот момент кто-то случайно бросал тюшку и разбивал приятелю голову до крови.

Мягко говоря, сомнительно выглядел бы сегодня процесс изготовления тюшек. Пацаны забирались на ближайшую стройку, искали там еще неподключенный электрокабель, изоляция которого частично изготавливалась из свинца. Подручными средствами отламывали куски мягкого металла. Дальше работала такая технология: обычной лампочкой в песке делалось углубление. На костре, в пустой консервной банке плавили добытый свинец и заливали в углубление. Он быстро застывал. Получалась желаемая полусфера. Иногда вместо углубления в земле использовали украденный из дома половник.

Еще одна азартная игра — «Пристенок» или «Стеночка». Найдя ровную стену, в нее ребром бросали пятикопеечную монету. Она рикошетила, отлетала и падала на землю. Остальные должны были бросить свои медяки так, чтоб после рикошета они упали близко к монете первого игрока. Если расстояние составляло менее чем промежуток от растопыренного большого пальца до ногтя мизинца, то выигрывал второй бросавший. Если более, то деньги получал первый.

Отточенными движениями

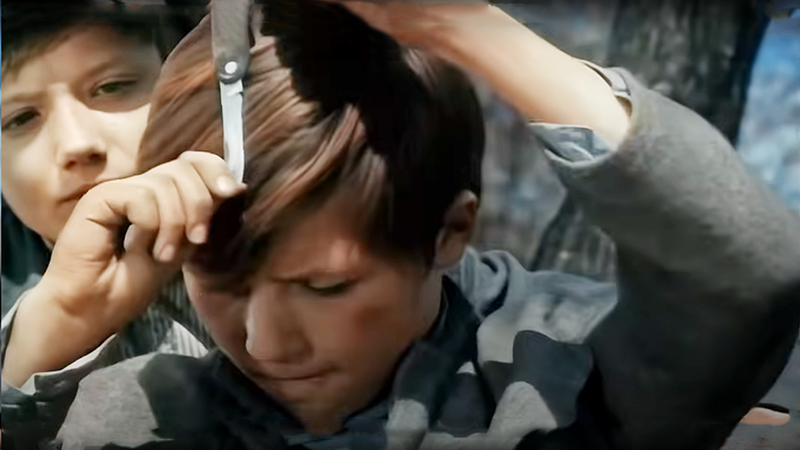

Сегодня подросток с ножом в кармане — нонсенс. Но в 1960–1970-е каждый уважающий себя пацан носил с собой складной нож. Не из-за криминальных наклонностей, а, например, чтоб вечером заточить ветку и пожарить хлеб на костре. Или поиграть в ножички. Тут вариантов было несколько.

Один из них такой: на земле рисовали большой круг и делили на равные части по числу участников. Каждый из своего сектора метал нож в землю так, чтоб он воткнулся на территории соперника. Если удалось, игрок чертил линию в направлении, куда показывало острие, прирезая к своему участку кусок земли противника. Цель: стать единственным обладателем всех площадей.

В другой забаве — «Бабки-дедки» — участники поочередно бросали нож в землю, предварительно уперев его острием в разные части своего тела: пальцы рук, запястье, локоть, плечо. Если не вонзился в землю, к исполнению «фигур» приступал следующий. Побеждал тот, кто проходил все этапы быстрее других.

Вообще экстремальных мальчишеских игр существовало масса. Герои кинолент «Кортик», «Тимур и его команда» и многих других в кадре развлекаются именно такими.

Фильм «Кортик»

Без тормозов

Кроме игр, памятны развлечения, которые ныне выглядят странно. Например, в 1950-е годы в районах частного сектора, скажем, в переулках вокруг улицы Орловской, коммунальные службы снег не убирали. Его укатывали колеса машин. В результате перепадов температуры образовывалась ледяная поверхность. По ней и гоняли на коньках. Многие, из металлических стяжек мастерили крюки, цеплялись за задний борт проезжавшего грузовика и катили с приличной скоростью. При торможении машины или обгоне возникали аварийные ситуации. Иногда с летальным исходом. Явление стало столь массовым, что повсеместно развешивали плакаты, предупреждавшие о пагубности подобных занятий.

Жившие в центре Минска в ту же пору подростки вряд ли подозревали о существовании игры «Русская рулетка». Но устраивали забавы ей сродни. Сейчас возле здания «Белпромпроекта» на площади Свободы ступенчатый спуск к улице Немиге. А тогда — просто крутая горка, которую местные называли школьной. С нее скатывались на самодельных тележках с колесиками, этаком дальнем родственнике скейтборда. Подвигом считалось с разгона пересечь проезжую часть Немиги перед носом движущегося авто. Благо машин в ту пору — по пальцам пересчитать.

Еще одна крутая горка, но уже на окраине, существовала в районе нынешней улицы Пригородной, рядом с Долгиновским трактом. Но туда в одиночку было ездить опасно. Обычно, если собирались зимой с лыжами и досками, то подростки старались организавать большую компанию. Причина в том, что туда же приходили ровесники из криминального тогда района Комаровка. Их называли «комарами». Если упомянутые являлись с превосходящими силами, то домой можно было вернуться без лыж, с синяком под глазом.

С раннего детства некоторые считали достойным смастерить себе рогатку. В качестве резины использовали старые автомобильные камеры. А пятку, в которую вставляли камушек для стрельбы, изготавливали из куска кожи от старой обуви. Использование рогатки зависело от морально-нравственных качеств владельца. Одни стреляли по пустым консервным банкам, другие — по уличным фонарям, третьи — по птицам. Причем, не только подростки. Во дворе одного из домов на ул. Козлова, на первом этаже жил пенсионер. К нему на балкон часто забирались бродячие коты в поисках провианта. Он палил по ним из рогатки. Припоминается высшая степень кощунства. Однажды школьный класс привели в один из минских театров на какой-то патриотический спектакль. И пара хулиганов начала из рогатки пулять по артистам. Постановку остановили. Разразился скандал.

Немного о других видах «детского» экстрима. Из пластиковых линеек, селитры делали дымовуху. Могли забросить ее в окно школьного класса во время контрольной, чтоб сорвать ее. А еще из «позаимствованного» на тех же стройках карбида магния изготавливали взрывпакеты. Такими немало мальчишеских пальцев оторвало. Словом, как пел Владимир Высоцкий, «…Толковища вели до кровянки, а в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось под танки».

Еще материалы рубрики:

Жизнь режиссера сериала «Каменская», продюсера кинохита «Ликвидация», была похожа на триллер и драму

Не гаджеты, но все равно круто: какие электронные забавы были у детей в эпоху позднего СССР

Снял самый знаменитый в СССР фильм-катастрофу. Вспоминаем режиссера Александра Митту

Медсестра из сериала «Солдаты» родом из Минска. Кем мечтала стать и чем увлечена сегодня Фадеева